Mon fiancé chinois, de Laure Garancher

Les rizières en couvertures faisaient écho à mon voyage au Vietnam ; le personnage hmong, aux Brumes de Sapa : j’adore quand un livre est pris dans un réseau de références et souvenirs proches, consolidant la connaissance d’un univers jusque là ignoré. Mieux encore : quand il le dépasse pour ouvrir à son tour à un peu d’inconnu. En effet, le récit ne se borne pas à l’héroïne du titre ; la narration croise son histoire avec celle de sa belle-mère chinoise, sa mère hmong et son futur mari chinois, chacun élevé dans une culture et une époque différente. En tant qu’Occidentale d’aujourd’hui, j’ai néanmoins été frappée par un trait commun que je n’ai d’abord pas su nommer. Tous les personnages se plient à un ordre social fort, dans une sorte de résignation qui ne suit ni ne remplace aucune rébellion. Quand bien même ils ne comprennent pas les règles sociales qui leur pèsent, ils ne les remettent pas en question, et s’en arrangent comme ils le peuvent, en les contournant ou les embrassant. Les vies suivent leur cours, infléchies au niveau de l’individu, immuables au sein de la communauté, peu importe presque la génération et l’époque où l’on se situe.

Il a fallu que je tombe par hasard sur la distinction entre société individualiste et société holiste dans un ouvrage de sociologie pour mettre les mots sur ce que je savais confusément, et concevoir comme concomitantes deux formes de société que j’avais jusque là pensé (ou plutôt non pensé) successives, parce qu’elles l’ont été dans l’histoire du pays et du continent dont je suis.

« […] l’opposition holisme/individualisme ne renvoie nullement à l’individu concret, mais au modèle de représentation dictant les règles de fonctionnement d’une société. Pour simplifier, disons que le clivage tourne autour de la question suivante : où se définit le sens du bien et du mal, du vrai et du faux ? Dans la société holiste, les individus sont pris dans des cadres collectifs, le plus souvent religieux, qui leur donnent des réponses communes. […] Aujourd’hui, au contraire, c’est à l’individu lui-même de choisir et de choisir encore, dans tous les domaines, entre mille produits, mille idées, mille manières de faire, mille principes moraux ou mille personnes. »

Jean-Claude Kaufmann, Identités, la bombe à retardement, éd. Textuel, p. 25

Le biais occidental reste fort : dans ce paragraphe, les deux modes de sociétés sont envisagées dans leur succession (« aujourd’hui »). La précision que je trouve intéressante, c’est qu’il ne s’agit pas de l’individu concret – l’angle que l’on adopte naturellement lorsqu’on appartient à une société individualiste et qui nous conduit peut-être à penser l’individu d’une société holiste comme moins libre qu’il ne pouvait l’être.

Cela me rappelle la légère surprise d’une autre bande-dessinée, Love story à l’iranienne (je crois) ; au milieu des histoires de contrainte et d’émancipation qu’on imagine dans ce genre de recueil de témoignages, une jeune femme renvoyait la journaliste-narratrice à son biais perceptif : qui d’elles deux est plus ou moins asservie, de l’Iranienne mariée à qui certes incombent les tâches domestiques mais n’a pas à se charger d’un boulot alimentaire, ou de la Française qui doit assumer à la fois travail et tâches domestiques (et ne voit pas, montée sur ses grands chevaux de liberté, qu’elle envisage le travail comme émancipation parce qu’elle a eu les moyens intellectuels et probablement financiers de choisir un métier qu’elle aime) ? Le réflexe immédiat est de penser ce paradoxe comme domination intériorisée – et son énoncé comme provocation. Mais comment savoir si ce réflexe n’est pas justement le signe de ce que l’on impose nos schémas de pensée à ceux qui ne pensent pas ainsi ? – les lacunes dans les droits des femmes n’étant ressenties comme telles qu’à mesure que la société, traditionnellement holiste, devient individualiste.

Mon réflexe de lectrice occidentale ne connaissant que la société individualiste serait de m’indigner et de me révolter pour des personnages que la société empêche de choisir – un mari, un métier, une vie. Mais la vie elle-même laisse-t-elle toujours un choix si large que ça ? Ce qui m’a fascinée, dans Mon fiancé chinois, c’est que les personnages entravés dans leur choix n’en paraissent pas plus heureux ou malheureux pour autant. Plus curieux encore : la question du bonheur et de l’épanouissement personnel ne semble même pas se poser. Angle aveugle*. Dans le vide laissé par les déceptions et frustrations qui ne se formulent pas, ne s’anticipent et ne se pensent pas – qui existent tout juste, à vrai dire, sur un mode minimal – se déploie une certaine beauté, noblesse ou fierté, je ne sais comment l’appeler ; fierté d’un destin qui en est à peine un, d’une vie alors, soutenue et bien menée, devant laquelle on ne s’est pas défilé.

*J’ai souvenir d’un angle aveugle similaire dans un tout autre registre : la difficulté de Jean-Jacques Pauvert dans ses mémoires à faire retour sur sa vie – comme une paille qui ne se plie pas. L’éditeur au cours de sa vie a fait des choix, beaucoup de choix, mais qui se ressentent à la lecture comme des hasards et des évidences où s’estompe la notion même de choix : la vie devait être vécue, il l’a vécue pleinement et se retrouve au bout de course à la penser soudain, seulement là, lui qui a pourtant passé sa vie dans des écrits intellectuels (l’angle mort ne s’en ressent que davantage).

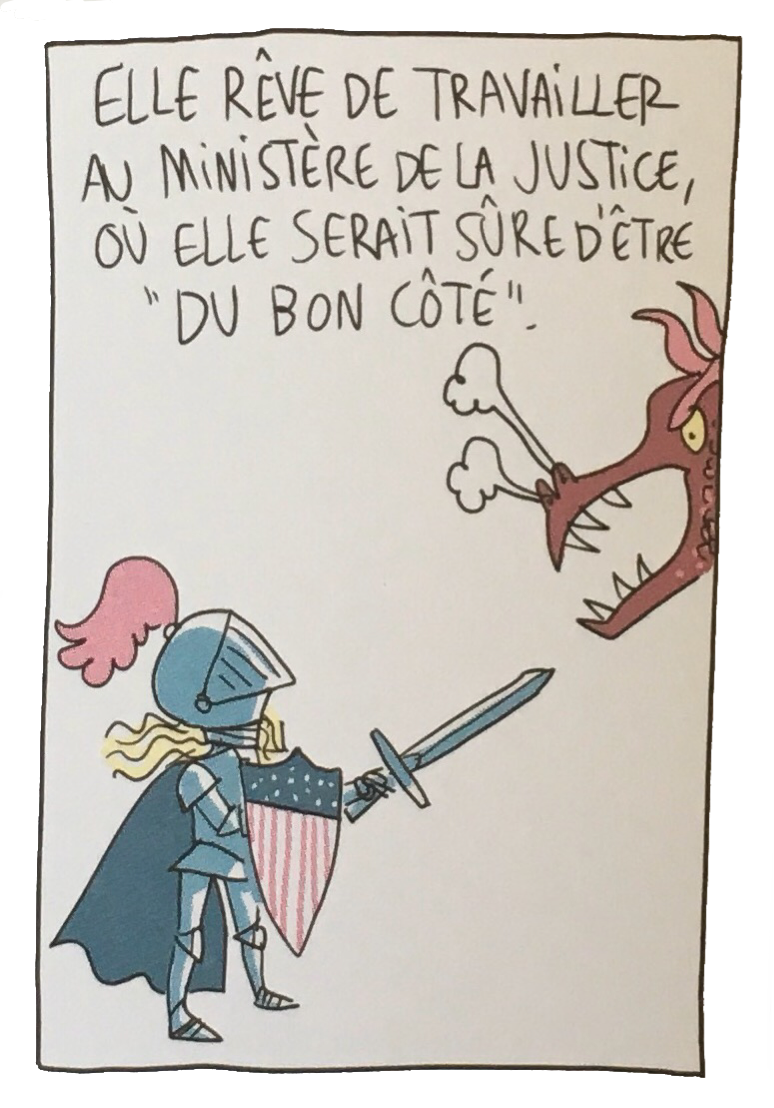

Culottées, tome 2, de Pénélope Bagieu

C’est un plaisir que de retrouver ces portraits de femmes fortes croqués avec humour et inventivité narrative par Pénélope Bagieu. Dans cette défense et illustration du mérite féminin pourtant, c’est moins l’exemplarité et la découverte qui m’ont entraînée, que le mouvement de clôture de vie en destin. Évidemment, la boucle est d’autant plus magistralement bouclée que le parcours est hors norme, et ces héroïnes du monde réel ont pour la plupart une volonté hors du commun, mais le jeu entre cette volonté et les aléas de la vie, le chemin qui se dessine entre les deux est quelque chose de commun à tous. Quelque chose qui, récapitulé de la sorte, m’apaise pas mal ces derniers temps – que je suis heureuse en tous cas de trouver dans mes lectures (apaisement tempéré par l’horreur de certains parcours : même avec tout l’art de l’évocation et du désamorçage de l’auteur, l’histoire d’une gamine violée à répétition est violente à suivre).

(En sourdine aussi, se pose la question du regard historiquement et sociologiquement ancré posé comme filtre unique sur des personnes d’origine et d’époque très diverses – filtre qu’on oublie peut-être d’autant plus facilement qu’il est largement exposé à la vue de tous par la figure de style récurrente de l’anachronisme… et que, globalement, il fait bon être féministe à la Pénélope Bagieu, ici et maintenant, avec force et humour.)

Mon père était boxeur, de Barbara Pellerin (scénario) et Vincent Bailly et Kris (dessin)

Je ne sais pas pourquoi, j’imagine toujours la violence allant de paire avec une misère noire, façon Zola. Alors que non évidemment, la violence domestique peut advenir dans n’importe quel milieu, être quotidienne ou non, de degrés variés, viser indistinctement tous les membres d’un foyer ou en épargner certains… physiquement du moins. C’est ce qui se passe pour Barbara : son père s’en prend à sa mère, dont l’enfant devient la protectrice, le père n’osant pas lever la main sur sa fille (il n’en est en tous cas pas fait mention dans le récit). La violence n’en est pas moins là pour l’enfant, latente. Une certaine forme d’amour aussi, insuffisant, prompt à oublier, difficile à réconcilier avec l’ensemble de l’histoire familiale, tout comme l’image de ce père instable est difficile à articuler avec l’image publique de l’ancien boxeur largement apprécié – une profession qui continue de le définir des années après qu’il est descendu du ring.

En essayant d’articuler l’inarticulable, Barbara Pellerin dresse un beau portrait d’une relation père-fille et s’attaque à l’image d’un père que, sans excuser, elle veut comprendre. La palette émotionnelle nuancée de cette entreprise se retrouve dans les dessins de Vincent Bailly et Kris ; moi qui pense spontanément l’aquarelle comme une peinture évanescente, j’ai été surprise de lui trouver la force qu’elle acquiert ainsi cernée de traits plus anguleux.

Irmina, de Barbara Yelin

Trop de réflexions croisées ; j’y ai consacré un post dédié.