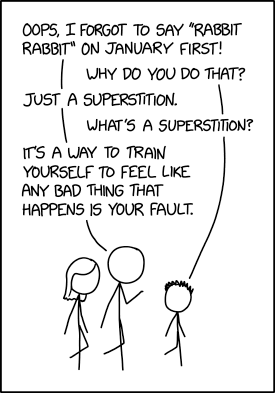

Si je cours jusqu’au phare en moins de trente secondes, alors il reviendra vivant. C’est dans Un long dimanche de fiançailles, je crois, que j’ai pour la première fois trouvé trace de la pensée magique que je pratiquais enfant et adolescente, même si je la nommais pas ainsi, même si je ne la nommais pas. Si je fais deux tours / si je tiens mon équilibre plus de cinq secondes / si si si, alors l’audition se passera bien, alors je réussirai à. Aujourd’hui encore, j’ai toujours le réflexe de chercher ma tête et une table, une porte, n’importe quoi en bois à portée de main lorsque j’éternue — « tête de bois » je répète alors, comme mon arrière-grand-mère (nous sommes effectivement assez mules dans la famille) et enchaîne « table en bois, en bois ou en contreplaqué », on n’est jamais trop prudents avec les matériaux modernes. Dans mon esprit, c’est moins une superstition qu’un rituel conjuratoire comme ceux des TOC. Mais probablement est-ce la même chose, le besoin d’une illusion de contrôle sur ce qui nous échappe. Gros touché-coulé en découvrant cet xkcd, qui une fois de plus frappe fort :

La pensée magique, pour Joan Didion, c’est ce qui caractérise son état après la mort soudaine de son mari. Savoir qu’il n’a pas survécu à sa crise cardiaque et néanmoins ne pas se résoudre à jeter toutes ses chaussures, car il aura besoin de ses chaussures s’il revient. Être rationnelle et folle à la fois, en avoir conscience et ne pas pouvoir s’en empêcher.

Un jour d’été et d’enfance, devant le tourniquet des cartes postales, je faisais le compte de tous les destinataires à ne pas oublier pour savoir combien je devais en acheter. Telles copines, mamie Nicole, grand-mamie de Bourges… j’ai vu ma mère blémir : mais mamie de Bourges est morte ! C’est vrai, j’avais oublié. Je la voyais assez peu souvent pour que mon réflexe d’affection lointaine soit resté intact. Être rationnelle et folle à la fois.

Elle fait beaucoup ça dans son récit, Joan Didion. Reprendre des phrases en italiques. Les répéter un peu plus loin, en fin de paragraphe, à la ligne. Un compromis entre la révélation et la répétition traumatique, entre le sens qui se métamorphose confronté à la fin et l’absence de sens, l’absurdité de ce qui n’est plus.

Pas plus que nous ne pouvons avoir conscience à l’avance (et c’est là que réside la différence essentielle entre le deuil tel que nous l’imaginons et le deuil tel qu’il est vraiment) de l’absence infinie qui s’ensuit, le vide, l’exact opposé du sens, la succession interminable de ces moments où nous serons confrontés au contraire même du sens, à l’absurdité.

C’est Words of Women qui m’a fait découvrir le nom de Joan Didion ; je ne l’avais jamais croisée pendant mes études littéraires. Une sacrée figure, ça a l’air d’être outre-Atlantique. Plusieurs fois, j’ai tenté de sortir un de ses romans de l’étagère à la médiathèque, mais je le repoussais rapidement dans l’espace aussitôt créé aussitôt comblé. L’Année de la pensée magique, lui, n’est pas classé dans les romans, mais dans les textes littéraires, quoi que cela puisse dire (une tentative de laisser émerger la non-fiction dans notre paysage mental ?). La quatrième de couverture fait du livre « un classique de la littérature sur le deuil » et le situe « entre sécheresse clinique et monologue intérieur ». La sécheresse clinique traduit bien la sidération du trauma, mais passé le moment où je m’en suis fait la réflexion, je me suis demandée ce que je foutais là à lire plein de données médicales, de noms propres et de dates, de lieux, de personnes qui ne me disaient rien. Un bref instant, j’ai compris pourquoi certaines (rares) personnes ne comprenaient pas l’intérêt d’Annie Ernaux, de son écriture blanche ; Joan Didion est leur Annie Ernaux, j’ai pensé des Américains, et elle ne me parle pas (alors qu’Annie Ernaux, oui). Puis j’ai inversé : Annie Ernaux est probablement notre autrice de oui-non-fiction, une estompe d’essai et de récit personnel à laquelle nous sommes mal habitués, qu’il nous faut habiller de nouveaux mots, d’auto(-fiction). Mais tout ça n’a rien à voir : là où Annie Ernaux écrit l’intime, Joan Didion documente le privé, souvent plus journaliste que romancière.

Il y a bien des extraits que j’ai envie de conserver, des expériences qu’elle nomme, comme le vortex, réminiscences de souvenirs en chaîne qui l’arrachent au présent, mais ce sont globalement des éléments extérieurs à la narration, qui viennent ponctuellement la mettre à distance, conclusions éparses qui marquent des étapes du deuil, des déplacements qu’on n’a pas vu s’opérer (tourner la colère contre soi puis contre le disparu, chercher dans les faits ce qu’on aurait pu ? dû ? faire différemment si on avait su lire les signes, puis au contraire reconstituer l’inéluctable…).

[…] j’avais voulu remonter le cours du temps, faire défiler le film à l’envers.

Nous étions à présent huit mois plus tard, le 30 août 2004, et j’essayais toujours.

La différence, c’est que tout au long de ces huit mois, j’avais tenté de projeter une bobine alternative. Désormais, j’essayais seulement de reconstituer la collision, la disparition de l’étoile morte.

Reprises, ces conclusions éparses risquent de donner une fausse idée de l’ouvrage. Je les consigne tout de même ici, avec d’autre fragments, tout en vous encourageant à lire plutôt Ma vie sans lui, journal de deuil, « journal intime de la vie d’après » qui m’a semblé infiniment plus émouvant, plus sensible (plus angoissant aussi ?).

Je n’oublierai pas la sagesse instinctive de l’ami qui, chaque jour durent ces premières semaines, m’apporta d’un restaurant de Chinatown un litre de porridge de riz aux échalotes et au gingembre. Ça, j’arrivais à l’avaler. Ça, et rien d’autre.

Comme dans Pleurer au supermarché, me suis-je exclamée intérieurement à la lecture, oubliant que la bouillie de riz est préparée par la narratrice pour sa mère cancéreuse — avant son décès.

Jusqu’à présent, j’avais été confrontée seulement à la douleur, non pas au deuil. La douleur était passive. Le douleur survenait. Le deuil, l’acte de faire face à la douleur, demandait de l’attention. Jusqu’à présent, j’avais toutes les raisons, dans l’urgence, de ne prêter l’attention à rien d’autre, de bannir la seule idée d’autre chose, de consacrer toutes mes ressources, toute mon adrénaline à traverser la crise du moment.

On ne s’amusait pas, me disait-il. Je m’indignais (est-ce qu’on n’avait pas fait ceci, est-ce qu’on n’avait pas fait cela), mais j’avais compris. Il voulait dire faire les choses non pas par obligation, ou par habitude, ou par sagesse, mais par envie. Il voulait dire avoir envie. Il voulait dire vivre.

Nous étions ensemble vingt-quatre heures sur vingt-quatre, ce qui inspira toujours un mélange de joie et d’inquiétude à ma mère et à mes tantes. « Présent pour le meilleur ou pour le pire, mais jamais pour le déjeuner », me disait souvent l’une ou l’autre, les premières années.

Et pourtant, à chaque fois, cette manière d’invoquer sa présence [en parlant à voix haute] avait pour seul effet de renforcer en moi la conscience du silence définitif qui nous séparait. Ses réponses, quelles qu’elle soient, ne pouvaient exister que dans mon imagination, mon propre texte. N’imaginer ainsi ses mots qu’à travers mon propre texte me paraissait une obscénité, une violation.

[…] « on peut aimer plus d’une personne ». Evidemment qu’on peut, mais le mariage c’est autre chose. Le mariage, c’est la mémoire ; le mariage c’est le temps. Je me souviens d’une anecdote qu’on m’avait rapportée : « Elle ne connaissait pas les chansons », avait dit l’ami d’un ami après avoir tenté de renouveler l’expérience. Le mariage, ce n’est pas seulement le temps : c’est aussi, paradoxalement, le déni du temps. Pendant quarante ans, je me suis vue à travers le regard de John. Je n’ai pas vieilli.

Le coup de la chanson me rappelle Kundera dans L’insoutenable légèreté de l’être : « Tant que les gens sont encore plus ou moins jeunes et que la partition musicale de leur vie n’en est qu’à ses premières mesures, ils peuvent la composer ensemble et échanger des motifs […] mais, quand ils se rencontrent à un âge plus mûr, leur partition musicale est plus ou moins achevée, et chaque mot, chaque objet signifie quelque chose d’autre dans la partition de chacun. »

[…] lorsque nous pleurons nos pertes, c’est aussi, pour le meilleur et pour le pire, nous-mêmes que nous pleurons. Tels que nous étions. Tels que nous ne sommes plus. Tels qu’un jour nous ne serons plus du tout.

Que Quintana reprenne le cours de sa vie, je le comprends maintenant, cela aussi aurait lieu que je sois là ou pas.

Terminer cet article — c’est-à-dire reprendre le cours de ma propre vie —, en revanche, non.

(Je prélève d’autant plus facilement des extraits qui m’ont plu que la lecture m’a semblé moins fonctionner comme ensemble — sinon j’ai envie de tout garder.)