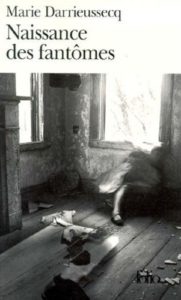

Naissance des fantômes, de Marie Darrieussecq. La titre m’a plu. La photographie de Francesca Woodman en couverture aussi. Ce livre était dans la boîte à livres de mon quartier… et risque d’y retourner sous peu, sans que cela soit un acte de générosité de ma part.

Naissance des fantômes, de Marie Darrieussecq. La titre m’a plu. La photographie de Francesca Woodman en couverture aussi. Ce livre était dans la boîte à livres de mon quartier… et risque d’y retourner sous peu, sans que cela soit un acte de générosité de ma part.

J’ai lu très vite les premières pages, qui m’ont happée, puis sans trop savoir pourquoi me suis arrêtée. J’aurais du me méfier. Quand j’ai repris la lecture un mois plus tard, le récit s’est mis à patiner à peu près au même endroit, au moment où la narratrice a acté la disparition de son mari, parti chercher du pain, et doit commencer à vivre avec cette disparition. Pas facile de faire avec un vide, d’être présent à une absence. Pas facile à narrer non plus : on raconte quoi, de l’absence, de l’attente, du vide ?

Marie Darrieussecq invente une espèce de fantastique phénoménologique, où la perception distordue de la narratrice instaure une réalité déformée et crée les conditions nécessaires à l’apparition d’une présence fantôme — transmutation de la disparition (du mari) en apparition (fantomatique). Le texte, comme une image floue, se brouille : la syntaxe reste correcte, compréhensible, mais le sens se perd à force de métaphores et de descriptions hyper précises, si chirurgicales et fantasques qu’on ne sait bientôt plus ce dont il est question. À chaque fois que, perdu*, on est sur le point d’abandonner la lecture, la mise au point se refait, la narration reprend sur un épisode tangible et compréhensible… avant de se déliter à nouveau — tant et si bien que j’ai rarement eu autant de mal à avancer dans un texte si court. J’ai voulu vivre l’expérience jusqu’au bout, mais doute que la littérature sous champi soit pour moi.

__________

* Même topographiquement, je me suis sentie perdue : la ville où vit la narratrice, si parisienne dans mon imagination, est placée au bord de la mer, d’îles même, avec des phoques (j’ai pensé aux piers de San Francisco) et une population yuoangui (tout aussi inventée que la Yazigie de Nina Yargekov).