Septembre, nouvelle vie. Octobre, Inktober. Novembre, la vie qui s’accélère. Décembre, les derniers devoirs pour la fac. Des centaines, des milliers de mots répandus en commentaires, synthèses, compte-rendus, fiches de lecture et autres devoirs. On consigne beaucoup de ressentis, j’en partage tout autant lors de mes Whatsapp quotidiens avec le boyfriend, et ne laisse plus rien pour ici.

Mes étonnements de septembre sont déjà si loin pour certains.

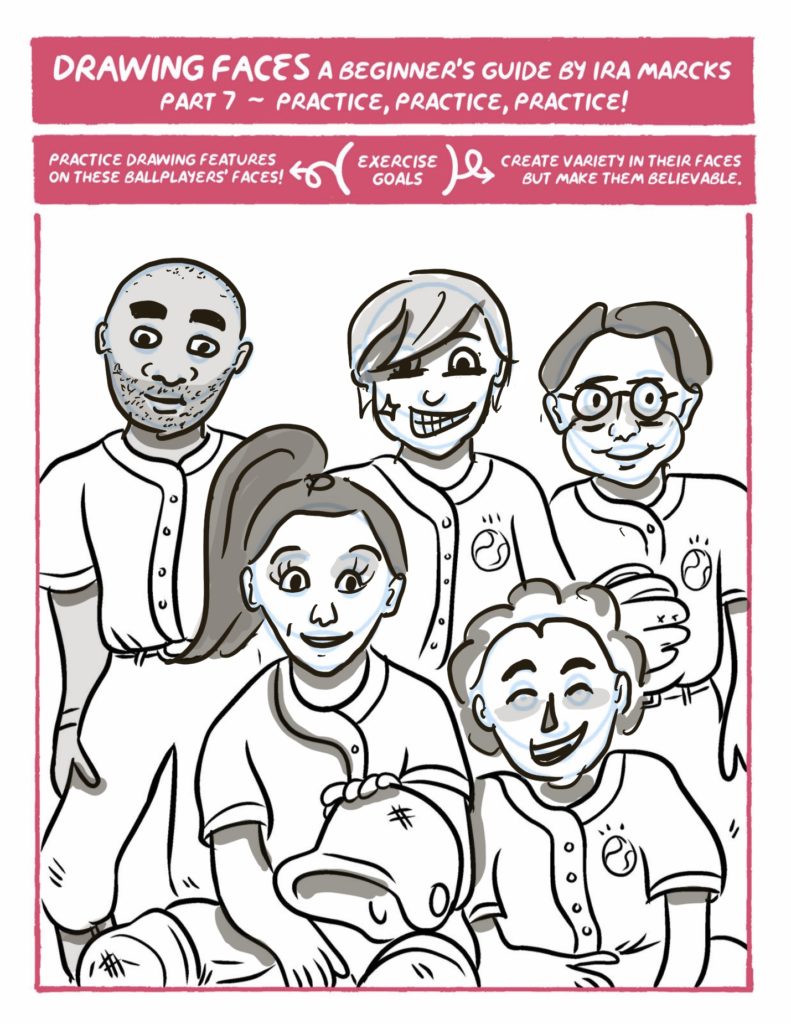

En début d’année, j’ai rencontré une fashionista qui n’aime pas lire, une très jeune fille aux grands yeux cillés qui me rappelle ma cousine au même âge, un parfait avatar de la bourgeoisie catholique qui ressemble à s’y méprendre à une amie versaillaise du conservatoire – même aplomb, mêmes proportions, mêmes épaulements -, une autre qui sauve le monde tous les dimanches matin… J’avais l’impression de les avoir toutes déjà rencontrées ou cernées, incapable de voir autre chose que leurs aveuglants contours bourdieusiens ou le décalque d’autres personnes connues. Leurs remarques m’ont parues naïves, leurs raisonnements inaboutis, laissant pourtant supposer un aplomb et une intelligence dont je ne pouvais pas douter : la différence d’âge que je minimisais me frappait de plein fouet. Aujourd’hui, je l’ai admise, je la reconnais, et ces personnes ont cessé de n’être que leur âge et la catégorie socio-professionnelle de leurs parents : ces contours sont toujours là, mais à la marge, bien discrets face aux couleurs, aux caractères et aux histoires qui les débordent. Ces personnes que je ne voyais que comme des caricatures d’elles-mêmes sont en passe de devenir des amies, et si je m’étonne encore parfois des années qui nous séparent, c’est pour mieux laisser l’écart s’emplir de tendresse et d’admiration, car toutes sont surprenantes et admirables à leur manière – pas juste pour leur âge, mais pour elles-mêmes. J’ai une chance assez incroyable d’être tombée dans cette promotion.

En cours d’analyse d’œuvre, une vidéo de danse contemporaine, danseuse aux cheveux tirant sur le rouge, mouvement incisif, jambes manifestement musclées par la technique classique. Qui a reconnu Sylvie Guillem ? Nous sommes environ 3 sur 33. La plupart la connaissent de nom, de loin, quelques-unes pas du tout. L’enseignant s’étonne : ne pas connaître Sylvie Guillem en licence danse, c’est comme aller voir un match de foot et ne pas savoir qui est Zidane. Sylvie Guillem, je l’ai vue danser du contemporain au théâtre des Champs-Elysées dans ses derniers spectacles ; elle avait déjà pris sa retraite quand mes camarades ont été en âge de décider des spectacles qu’elles iraient voir. Elles ne l’ont pas vue sur scène, ni sur les pubs Rolex dans l’espace urbain ou en couverture du Monde magazine. Notre enseignant, qui a probablement assisté à ses rôles classiques à l’Opéra, ne mesure pas que, pour elles, Sylvie Guillem est au mieux un personnage de légende, au même titre qu’Anna Pavlova ou Alicia Alonso – une figure de l’histoire du ballet… pour laquelle elles n’ont pas forcément une appétence innée, étant majoritairement plus attirées par la danse contemporaine que classique. J’ai dix à quinze ans de plus que la plupart de mes camarades ; probablement dix de moins que notre enseignant : à mi-chemin entre elles et lui, je comprends à la fois l’étonnement réprobateur de celui-ci et les récriminations de celles-là. Probablement que Zidane constitue lui-même une référence datée ; les gamins d’aujourd’hui connaissent surtout M’bappé, non ?

– Cet Eastpack ? Je l’ai depuis la 4e.

– Ah, je n’étais pas née !

Cette boutade m’a laissée incrédule ; on a calculé pour de vrai : elle n’était pas née.

Je ne me fais pas au temps qui passe : c’est lui qui me façonne, et déjà mon corps s’incline et se meut sans y penser entre les pièces de mon nouveau chez-moi, dans le couloir où portes, cloisons et rétrécissement m’obligeaient à mon emménagement à un mouvement heurté, négocié. La sensation de contrainte a disparu, et mes doigts trouvent les interrupteurs sans tâtonner : j’ai appris ce nouvel espace par corps.

Ör est resté sur ma table de chevet à Roubaix. Cela fait des semaines que je retarde le suicide de son protagoniste, à raison d’un chapitre homéopathique par soir pour me convertir au sommeil. Ce faisant, il reprend goût à la vie, et je l’ai laissée sans trop hésiter pour quinze jours : je suis certaine qu’il ne se suicidera pas.

J’ai découvert chez-moi en hiver, quand l’immense saule pleureur a éparpillé toutes ses feuilles dans le jardin et sur la terrasse ; chez mes voisins, par la même occasion : ils ont une pièce bleu turquoise, à gauche d’un lustre qui me rappelle de tirer mes voilages. Je le fais avec une certaine crainte depuis que j’y ai découvert un matin une araignée si trapue et poilue qu’une camarade est venue la tuer pour moi. Une grosse araignée mensuelle, c’est manifestement le prix à payer pour cet appartement autrement si apaisant.

Il y a quatre mois encore, je me disais : ça va, ce n’est que pour deux ans, après je reviens. Aujourd’hui, je n’envisage plus de revenir vivre à Paris. À mon dernier passage, en débarquant gare du Nord, j’ai été étourdie par le monde : me serais-je si vite provincialisée ? Cinq secondes plus tard, je retrouvais mes réflexes de Parisienne, en grommelant intérieurement mais pousse-toi, abruti. Je ne veux plus que la ville me fasse ça. Je veux du calme, je veux mon saule pleureur. Passer à Paris de temps à autres, oui : passer. J’ai l’impression d’en avoir fait le tour ; Paris peut bien changer, le chapitre que j’y ai vécu est clos. La ville ne me manque pas. Même lorsque je sors à Lille, je n’ai qu’une hâte : rentrer.

Je rentre à Paris pour les vacances, puis je rentre à Roubaix. Chez moi est encore éparpillé.

La personne que j’ai été ces dix dernières années est désormais aussi éloignée que moi enfant. Je n’y ai plus accès. Je peux me souvenir et raconter, mais je ne parviens plus à m’identifier par un continuum de ressenti. Ce que j’ai pu craindre ou espérer, mes émotions et enthousiasmes passés sont comme entourés d’un brouillard qui les insensibilise. Je m’échappe, et loin de me paniquer ou de m’attrister, cela me… m’indiffère (étonnement poli) ? me raffermit (une autre vie) ? J’ai coupé les ponts, et suis surprise en me retournant d’apercevoir encore l’autre rive ; des réminiscences parfois traversent cette mince rivière temporelle, qui me font penser que peut-être un jour je renouerai.

Je renoue pour l’instant avec celle que j’étais bien en amont : je porte à nouveau, pour un temps, les vêtements dancewear de mes dix-huit ans, et me sens aussi vivante que je l’étais pendant mes études, quand tout n’était pas tracé et que je m’arc-boutais à l’idée de n’être pas première. C’est comme si la décennie passée se refermait dans une bulle-parenthèse, comme si j’étais revenue à cet embranchement passé et reprenais où j’en étais – même si ce n’est qu’une illusion : je sais qu’il faudra bientôt mettre au recyclage les pantalons aux élastiques déjà changés ; je sais d’où viennent mes névroses de première de la classe, et la nécessité de rompre avec cette anxiété. Renouer avec celle que j’étais avant de devenir celle avec qui j’ai rompu, ce n’est pas faire comme si de rien n’était (c’est intenable), mais l’occasion de nettoyer, consoler, ordonner ce qui mérite de l’être. Alors seulement, je pourrai rouvrir le chapitre que je viens de clore, rouvrir la vanne des sentiments refoulés-défoulés, que j’aurai alors digérés – je le comprends seulement maintenant, dans l’écriture (« un brouillard qui les insensibilise »). En attendant, je n’attends pas, mon saule pleureur pleure pour moi dans le jardin d’à côté ; ici, là-bas, chez moi, j’apprends, je peste, je rie, je danse, je dévore des panettones, sous le regard de mes peluches en tutu, installées sur le rebord de la cheminée.