Les grenouilles coassent de nouveau

Lundi 5 mai

Stretching postural : la prof pense ses exercices pour soulager mon genou. Tout son enseignement consiste à bouger toujours davantage « en chaîne musculaire », i.e. utiliser tous les muscles en synergie pour une efficacité optimale… et la préservation des articulations. La séance du jour me fait passer un cran dans ma progression : non seulement je sens la rotation des jambes remonter davantage, offrant une stabilité (plutôt qu’un mouvement contradictoire) dans l’alignement jambes-bassin, mais j’ajoute un étage à la chaîne, au niveau de la cheville (il me manquait un plan de mobilité). Je retiens en outre que, pour gainer la jambe dans les relevés et ne pas tout abandonner à l’arrière au mollet, il faut engager le tibial, soit chercher la légère crispation qui vient quand on ne détend pas le pied flex dans une marche trop rapide.

Infiltration, dixit le médecin du sport qui ne remonte pas beaucoup les gens de sa spécialité dans mon estime. Il me fait davantage l’effet d’un aiguilleur, qui rédige ses ordonnances mécaniquement et répartit le travail entre divers spécialistes — je ne comprends pas sa plus-value par rapport à un généraliste.

Comme trop souvent avec les médecins, il faut lui soutirer les informations : qui consulter (il n’a aucun praticien à me recommander, ni pour l’infiltration, ni pour la kiné, ni pour le bilan de podologie), quel est le plan B si l’infiltration ne fait pas effet (est-ce que je reviens le voir lui ? mon généraliste ? ah non, il faudrait prendre l’avis d’un « chir »), que traite-t-on du symptôme ou de la cause, quels gestes sont ou non contre-indiqués ? Je dois « adapter ma pratique » pour éviter les mouvements qui déclenchent la douleur ; no shit, Sherlock, je n’y avais pas pensé ! Ce que je voudrais savoir et que je ne parviens pas à bien formuler sur le moment, c’est s’il y a des mouvements qui, bien que déclenchant la douleur, ne risquent pas d’abîmer davantage le ménisque — auquel cas, je peux arbitrer moi-même douleur (légère) et (entrave à la) liberté de mouvement. Parce que, d’après ce que je comprends, on traite le symptôme davantage que la cause : selon les zones, le ménisque est plus ou moins (plutôt moins) vascularisé et ne peut pas se régénérer de lui-même, d’où que l’où traite plutôt la douleur — mais du coup, ma fissure est-elle ou non dans une zone vascularisée ? Est-ce que je dois « adapter ma pratique » jusqu’à l’infiltration ou de manière définitive ? Bref, je ressors de la consultation un peu agacée. Un jour, j’aimerais être « prise en charge » plutôt qu’interroger une IA incarnée en médecin.

Lecture à la médiathèque, une bande-dessinée entière d’un trait : plaisir de rouvrir du temps à moi au sein d’un temps de pause imposé.

Ne m’oublie pas : une heure de lecture non pas soustraite au monde, mais vécue. Tout une autre vie vécue même, en une heure de temps. Dilatation du temps qui nous est accordé, douce exhilaration du soi.

![]()

Mardi 6 mai

Réunion au conservatoire : c’est toujours aussi long, ça me concerne toujours aussi peu, mais à ma propre surprise, je ne m’ennuie pas. J’en comprends de plus en plus, de ce qui est dit et de ce qui est tu : fonctionnement interne, relations entre les uns et les autres, règles et comment les interpréter-contourner, surtout en temps de restrictions budgétaires…

Une glace au gianduja au débotté me rappelle que je peux à tout instant rouvrir du temps et de l’espace, non guidé, non timé. Ma semaine ne se déroule pas entre des rails d’acier.

Cours avancé : tout le monde applaudit spontanément trois beaux tours en fin de diagonale. Même blessée, je me sens à ma place, l’humeur plus stable d’enchaîner les cours, les jours.

![]()

Mercredi 7 mai

À cause ou grâce aux ponts, les cours sont clairsemés. Les 6 ans ne sont que deux sur sept, deux petites filles ultra-concentrées qui pourraient progresser à toute vitesse si elles n’étaient perdues dans le babillage constant de leurs camarades (cela n’empêche pas qu’elles parlent, hein, mais en sachant s’arrêter, et souvent pour mieux comprendre ce qui est demandé)(l’une des petites filles est dans une demande d’une telle précision que j’ai du mal à la comprendre et à lui apporter une réponse adaptée).

L’emploi du temps de l’an prochain se prépare dès à présent, les parents demandent déjà les horaires des cours et si leur enfant changera ou non de niveau. J’aimerais réorganiser les classes pour avoir des groupes de niveaux plus homogènes, mais ne cesse de douter, louvoyant entre lacunes évidentes et redoublements à éviter pour raisons égotiques et commerciales (un élève vexé est un client susceptible de ne pas revenir).

Soulagement de désormais finir mes mercredis fatiguée, certes, mais plus explosée comme avant. C’est ce que je me dis, mais je vais me coucher avant la nuit, m’endors avec elle (quand je suis plutôt un oiseau de minuit).

![]()

Jeudi 8 mai

[rêve] en Italie avec A., il y a un garçon qui me plait, nous sommes avant-bras contre avant-bras quand ça se met à tanguer, la scène mais aussi l’immeuble bouge ce n’est pas normal, il s’effondre hors de notre vue, c’est un tremblement de terre, je descends de mon perchoir sors sur une place qui semble assez dégagée, sur laquelle avec d’autres passants je tourne sur moi-même pour surveiller les immeubles alentours, ceux qui ont l’air de tenir, ceux qui menacent de s’effondrer, des dégâts partout dont je prends quelques photos au smartphone, plus tard ou plus tôt le garçon qui me plaît m’informe que nous devrions nous mettre ensemble à peu près en même temps, je demande qui : lui et A., moi et le boyfriend, il est bien sûr de lui ou delusional pour minimiser ainsi, A. est mariée, a l’air d’aimer son mari ; avant ou après le tremblement de terre, je me retrouve à un cours de quelque pratique sportive un peu new age, mi-arnaque commerciale mi-secte, et après le tremblement de terre, j’erre dans le labyrinthe d’un centre commercial plutôt luxueux, là encore, ne pas se faire avoirQu’on ne me dise plus que le smartphone n’apparaît jamais dans les rêves. Il a suffi que je m’étonne de cette remarque me semblant véridique pour qu’il y apparaisse. Il y a quelques petits matins, je tentais de photographier avec mon téléphone les reflets argentés des gouttelettes métalliques sur les joues de G. (ce n’était pas le plus étrange du rêve, mais le reste m’a échappé).

Jeudi férié mais non chômé : avant de faire cours le soir (en effectif réduit mais pas plus que certaines semaines hasardeuses), je passe dans l’après-midi chez une collègue récupérer des costumes à faire essayer samedi. Derrière d’immenses portes défraichies, je découvre une caverne d’Ali Baba de tissus et de costumes — c’était le métier de sa mère, m’explique-t-elle. On discute pendant que je consulte les étiquettes pour me constituer un échantillon de toutes les tailles disponibles, puis sans plus rien faire d’autre, et cela me fait énormément de bien de pouvoir évoquer certaines difficultés et d’apprendre qu’elle aussi, en fin de carrière, galère toujours un peu avec ses choré, commence souvent par la fin, maintenant les élèves sont habitués, la fin et le début, c’est le plus important, ce n’est pas elle qui le dit, c’est Doris Humphrey. J’emporte avec moi les costumes, une réminiscence d’encens et un peu de confiance retrouvée.

Des choses sont dites sans être adressées ; j’aurais dû les mettre en mots avec la psy plutôt que de les articuler comme je le fais face au boyfriend, dans l’instant de leur découverte, dans une maladresse qui confine à la violence.

![]()

Vendredi 9 mai

Nouvelle recette : croquettes aux petits pois, feta, zataar. Moui. Meilleur froid quand on a la flemme de se faire à manger et qu’on pioche les suivants dans le frigo.

![]()

Les vers refont surface

Samedi 10 mai

« On a l’air de plombiers » remarque une enfant lors de l’essayage des salopettes rouges pour le spectacle. Dans Grease, ce sont des mécanos, close enough.

Le propriétaire de mon ancien studio parisien (celui pour lequel Foncia a mis 3 ans à rendre la caution en refusant de payer les indemnités de retard prévues par la loi) a reçu le recommandé qui le met en demeure de payer ces indemnités (le tribunal a débouté notre action contre Foncia, estimant que le propriétaire reste responsable même s’il a délégué la gestion au bailleur, et Mum a voulu tenter le coup, en espérant que le propriétaire se retourne contre Foncia). Évidemment le pauvre homme en est malade ; quand je sors du conservatoire, j’ai trois appels en absence et un mail dans lequel il se dit écœuré, explique que Foncia ne lui a jamais versé la caution, ni une bonne partie des derniers loyers, et que s’il avait su, il n’aurait pas gelé le loyer… D’un coup, je ne sais plus pourquoi on a fait ça, pourquoi j’ai laissé Mum faire en mon nom, pourquoi on n’a pas mis le pauvre homme au courant avant de lui envoyer la mise en demeure (en imaginant une collusion proprio-bailleur ?), je m’en veux, je m’en veux, le sentiment de culpabilité monte en flèche, en vrille, je ne veux pas être la sale connasse, qu’est-ce que j’ai fait, je veux que ça s’arrête, ne plus entendre parler de cette histoire, je renvoie la patate chaude à Mum qui se charge de rappeler le pauvre homme pour lui expliquer, le rassurer qu’on ne lui demandera rien à lui, même si l’étape était nécessaire pour… Lorsque l’affaire est sous contrôle, que Mum s’occupe de tout, que le propriétaire est un peu apaisé, la culpabilité se détache pour ainsi dire de son objet (son prétexte ?) et atteint son apogée dans une crise de larmes de hoquet d’incompréhension. Il y autre chose. De la fatigue, évidemment, mais ça n’explique pas tout, ça n’explique pas l’ampleur de la réaction, sa disproportion. Il y a autre chose, mais quoi ?

3 tasses de tisane au CBD ne sont pas de trop pour ralentir la vrille facilitée par les 6 heures de sommeil.

Une violoncelliste achève le morceau qu’elle est en train de travailler, s’écarte du pupitre comme un peintre prendrait du recul face à sa toile et commente : « Eh, ça s’améliore, en vrai ! » C’est la fin du documentaire Être noir à l’Opéra.

Outre le plaisir de voir danser Guillaume Diop, j’ai été mi-embarrassée mi-soulagée par le problème que soulève Elisabeth Platel : plusieurs de ses élèves noires ou métis atteignent une limitation technique en raison du manque de mobilité de leur pied ; ces élèves risquent le renvoi et elle a peur que cela soit interprété comme de la discrimination. Écarter les danseurs noirs de la danse classique au prétexte qu’ils auraient forcément les pieds plats est clairement une discrimination raciste, et le monde du ballet a probablement besoin d’évoluer et de revoir ses attentes esthétiques concernant le cou-de-pied (on peut avoir d’excellents danseurs qui n’ont pas de courbe rêvée — cf. Skylar Brandt qui ne se cache pas de porter des prothèses pour en donner l’illusion), mais il y a un degré de mobilité minimale du pied nécessaire pour pratiquer les pointes sans danger (première étape) et à haut niveau (seconde étape) qui n’est pas toujours atteint par certaines aspirantes danseuses… et cela semble empiriquement plus fréquent chez les danseuses noires, même si le problème se rencontre aussi ponctuellement chez les autres. Je le constate au conservatoire où j’ai deux élèves noires parmi les plus douées du cours (coordination, placement, technique, motivation… ) ; l’une monte ric-rac à l’aplomb de la pointe et l’autre n’arrive pas à chaque fois sur le plateau. Cette dernière a pourtant un aplomb qui épate plus d’un prof, un sens artistique et une détermination qui autoriseraient à rêver pro… mais plutôt en contemporain, sauf à trouver ou créer des compagnies où la technique classique se passe de pointes (franchement, on gagnerait de superbes interprètes)(sans compter que le manque de mobilité du pied se transformant en atout pour le rebond, on pourrait en prendre plein les mirettes dans les sauts).

![]()

Dimanche 11 mai

Je finis deux courts romans : Encabanée, qui me donne des envies de sexe et de solitude (beaucoup moins de froid et d’absences de commodité) et un récit de Louise Glück, Marigold et Rose, qui me laisse en proie à des questions florales : pourquoi ne pas avoir traduit Marigold par Marguerite ? J’ai tout oublié de Daisy à ce moment-là. Quelle fleur au juste pourrait être Marigold ? voilà ce qui m’occupe l’esprit alors que mes jambes sont occupées à faire le tour du parc Barbieux. Un bouton d’or, notre Marie d’or ? Ah non, bouton d’or se dit buttercup, une coupe de beurre, ces Anglais sont parfaits, avec un scone s’il-vous-plaît, mais ce n’est pas ça. Et cette fleur jaune au milieu des pâquerettes et des boutons d’or, mal dégrossie mais lumineuse ? Mieux que Simon, Google Lens says dent-de-Lion. Han, dandelion : dent-de-lion avec un accent anglais ! J’active ma langue sans fermer la bouche, en la crispant seulement, une dan-de-lian, c’est magnifique. À court d’idées pour Marigold, je me résous à chercher la traduction : une fleur de souci. C’est à peine si je sais à quoi ça ressemble. Pourquoi ne pas avoir traduit Marigold par Marguerite ? Tout simplement parce que ce n’est pas une marguerite et que, même si le souci fait sens pour Marigold, l’intellectuelle des deux jumelles, tu parles d’un cadeau !

Toujours au parc Barbieux, un groupe est en pleine séance de tai chi ou autre gymnastique douce du genre. J’ai envie de me glisser dans le cercle comme hier j’ai eu envie de m’incruster dans le groupe de jeunes qui dansaient sur le parvis devant l’Opéra de Lille. J’y ai reconnu Kira, qui ne s’appelle pas Kira (c’est seulement la meilleure approximation à laquelle je suis parvenue, influencée par la lecture du journal de Dame Ambre) mais que j’ai côtoyée à la fac. Son prénom me revient à retardement en passant devant le groupe de tai chi ; il faut retirer une lettre et en ajoute deux. Indépendamment du nom, de la pratique, me reste l’envie du lien, l’envie d’appartenir, même si je n’ai aucune envie de devoir sociabiliser en groupe.

Au spectacle de l’école du ballet du Nord, je reconnais à peine les élèves qui ont essuyé mes plâtres de professeur stagiaire l’an passé. Il faut la tête rousse d’un petit garçon plus si petit pour que je remette la classe entière, puisse identifier avec certitude quelques filles. Plus que les élèves peut-être, je regarde le travail des professeurs. Guidée par le stress de n’avoir pas fini mes chorégraphies, j’analyse la succession des formations, compte parfois le nombre d’élèves dans l’une ou l’autre, note mentalement des successions de pas auxquelles je n’avais pas pensé pour tel ou tel niveau. (Petite pensée pour mes ados qui râlent quand je les mets sur trois lignes en quiconque alors qu’ici, à plusieurs reprises, elles sont strictement les unes derrière les autres en colonnes.)

À l’entracte, A. que j’ai retrouvée cette année au conservatoire et qui est venue voir danser ses copines de l’an dernier, me surprend par un hug dans la file des toilettes. Je referme maladroitement mon bras sur son dos bosselé de tresses, touchée par cette marque d’affection que je n’aurais pas imaginée de la part de cette enfant à la volonté d’acier — mais une enfant encore, peu importe sa maturité.

Je croise aussi la maman de l’élève que j’ai eue deux fois en cours particulier. Elle me demande si j’ai reconnu sa fille sur scène — cela me semble difficile de ne pas vu sa posture, sternum conquérant, mais la mère en est surprise, cela ne lui semblait pas aller de soi.

Le spectacle est long, très long, près de trois heures. Je me demande pourquoi il n’a pas été scindé en deux, en présentant à part du gala proprement dit les pièces dansées par les élèves de troisième cycle — cela aurait fait une chouette triple bill. Dans la dernière pièce, les jeunes filles déclinent tour à tour leur nom avant de lancer une phrase catchy : parfait pour réviser in extremis les prénoms.

Malgré toutes ces têtes connues, malgré le bout de chemin fait au retour avec une professeure de l’an passé, j’éprouve en sortant une légère solitude, d’avoir mêlé ma joie à cette effervescence dont je ne fais pas partie.

![]()

Lundi 12 mai

La vitamine B12. J’avais oublié de la prendre depuis un moment. Les montées en vrille de l’anxiété sont étrangement corrélées à ces oublis.

![]()

Mardi 13 mai

Réveillée par la lumière ou l’habitude, je me rendors pour deux heures qui changent tout. L’énergie, l’envie, la bonne humeur reviennent.

Je donne la barre au sol sans la faire pour préserver mon genou. Bizarrement (non), j’enchaîne plus vite entre les exercices. J’ai aussi plus grande latitude pour corriger les postures. Je m’attaque notamment à celle de Y. Les épaules, c’étaient les épaules. Il ne dissociait pas les mouvements de l’humérus de ceux de l’omoplate et de la clavicule ; la rotation interne entraînait les épaules en avant et tout le haut du dos en paraissait arrondi (il me confirme avoir souvent des tensions dans les trapèzes).

Il y a des similitudes chez T. et, de fait, demander de reculer les épaules fonctionne beaucoup mieux que d’avancer la poitrine — la différence est flagrante après l’avoir répété toute l’année avec un succès très passager. J’ai l’impression que c’est fréquent chez les femmes qui ont de fortes poitrines ; c’est comme si elles étaient suffisamment exposées comme ça, comme s’il fallait qu’elles se protègent un minimum, même si cette protection entrave une posture plus juste.

![]()

Mercredi 14 mai

Nous sommes sous les arbres d’un square. Des jeunes mangent leur graillon sur le banc d’à côté et, en bons Français, parlent bouffe en mangeant. L’un s’extasie en souvenir : le pop-corn que faisait KFC quand il était plus jeune, en sixième genre, vraiment le meilleur qu’il ait mangé. Un autre explique qu’il aime les gâteaux qu’il va payer six, sept balles, qui ne sont pas grands, mais qui ont vraiment de la saveur, tu vois. Je vois qu’il parle de pâtisserie (fine) et que ses amis sont perplexes ; cela ne fait manifestement pas partie de leurs codes sociaux-culturels.

Globalement bonne préservation du genou pendant les six heures de cours. Je m’améliore dans le faire moins.

Une mère d’élève cherche à savoir si sa fille va changer de niveau, sans qu’il y ait cette fois aucune question d’ego parental, ni de compatibilité horaire avec le poney (paye ton milieu social). Elle m’explique complètement blasée que le père, dont elle est séparée, refuse que ses filles fassent des activités à des heures différentes (sous-entendu, il ne va quand même pas passer l’après-midi à faire des allers et retours). Il faut que cela soit à la même heure (ses mains dessinent deux murs verticaux), peu importe qu’une enfant se retrouve à faire escrime plutôt que gym. La maman attentionnée précise que sa fille est au final très contente de faire de l’escrime, mais voilà, elle voudrait connaître les horaires dès que possible, histoire de préparer le père en amont. Je lui dis que je vois, avec de grands yeux pour la conforter dans le fait que c’est abusé, sans lui raconter que cela me rappelle les tractations à mon entrée au conservatoire, quand mon père faisait la tronche que son week-end de garde alternée commence le samedi après-midi. Comme la petite fille se débrouille très bien en cours et que j’envisage de lui faire sauter un niveau pour qu’elle ne se retrouve pas dans le même groupe à la rentrée, nous convenons avec la mère que sa fille viendra faire un cours d’essai dans quinze jours, quand cela sera à nouveau son mercredi de garde. Bordel, les pères, y’a encore des progrès à faire.

![]()

Les pousses de bambou sortent de terre

Jeudi 15 mai

Tiens, un fil dans ma salade. Je ne porte pourtant rien de blanc…

C’est un cheveu. Je me suis habituée à voir des filaments argentés dans mes cheveux, mais pas encore à les perdre. Leur conduite m’est encore étonnante : leurs lubies de revirements imprédictibles me rappellent les embardées du fil de nylon que j’utilisais enfant pour faire des bestioles en perles.

Concept pour artiste plasticien : se remettre à faire des perles avec des cheveux blancs, recréer un poisson, un alligator…, rassembler le tout et intituler l’œuvre La vieillesse va à l’enfance.

Le versement libératoire de l’impôt sur le revenu des auto-entrepreneurs ne fonctionne pas comme le prélèvement à la source des salariés : si on a payé des impôts alors qu’on est non-imposable, ils ne nous sont pas remboursés. Magie ! Mum, au téléphone, est prête à faire de cette découverte son nouveau cheval de bataille ; la retraite la rend plus pitbull justicier que jamais. De mon côté, je suis fataliste et vite lassée.

Au bout d’un certain nombre de boucles d’indignation, je parviens à détourner la conversation et, je ne sais comment, on se met à parler neuroatypie. Une amie lui raconte les frasques épuisantes de son petit garçon diagnostiqué HPI : elle n’est pas dépaysée, retrouve ce qu’elle a traversé en tant que mère, mais sans aucune de ces associations de parents dont son amie s’est rapprochée. Mum trouve que c’est bien qu’on en parle, elle aurait aimé elle aussi, à l’époque, avoir des clés pour comprendre, ne pas galérer seule face à des situations qui ne ressemblaient pas à celles de son entourage. La crise d’adolescence à cinq ans, c’était tendax. Elle évoque des tensions dont j’ai tout oublié ; on criait apparemment l’une et l’autre, au point qu’une voisine un jour lui a demandé « Elle ne serait pas un peu caractérielle, votre fille ? » Comment ça, caractérielle ? répond-elle encore trente ans plus tard, d’un ton qui ne laisse aucun doute sur le caractère qu’on se passe de mère en fille.

J’essaye de lui faire comprendre que c’est aussi telle fille telle mère, cette histoire de neuroatypie. Elle est flattée, mais elle ne pense pas, non vraiment… alors je lui parle de l’essai Singuliers & ordinaires, parcours d’adultes à haut potentiel intellectuel, retrouve les citations recopiées et lui lis une liste de traits de caractère statistiquement plus fréquents chez les neuroatypiques qui, sans avoir valeur de diagnostic évidemment, peuvent mettre sur la piste : « se sentir plus bête que bête alors qu’on réussit sans trop d’effort ; être une « éponge » aux émotions des autres ; avoir un besoin irascible et tellement naïf de justice ; chercher un sens à tout, tout le temps… et ne jamais être satisfait de la réponse. » J’entends un silence-gloussement qui ressemble étrangement à un pwd quand j’arrive à « un besoin irascible […] de justice ».

Je m’y attelle et, enfin, mes chorégraphies sont structurées, je sais dans les grandes lignes ce que je vais faire faire aux élèves jusqu’au bout de la musique. Le soulagement me rend euphorique ; je suis plus volubile que jamais en cours ensuite.

M. me dit penser à moi presque tous les jours : dès qu’elle sent qu’elle se recroqueville derrière son ordinateur, elle se reprend, se redresse et pense à moi, à cette histoire de posture qui est tout juste assez quand on pense que c’est trop (si vous vous sentez prétentieuse, c’est que vous êtes sur le bon chemin, je leur dis). De fait, l’amélioration commence à se voir !

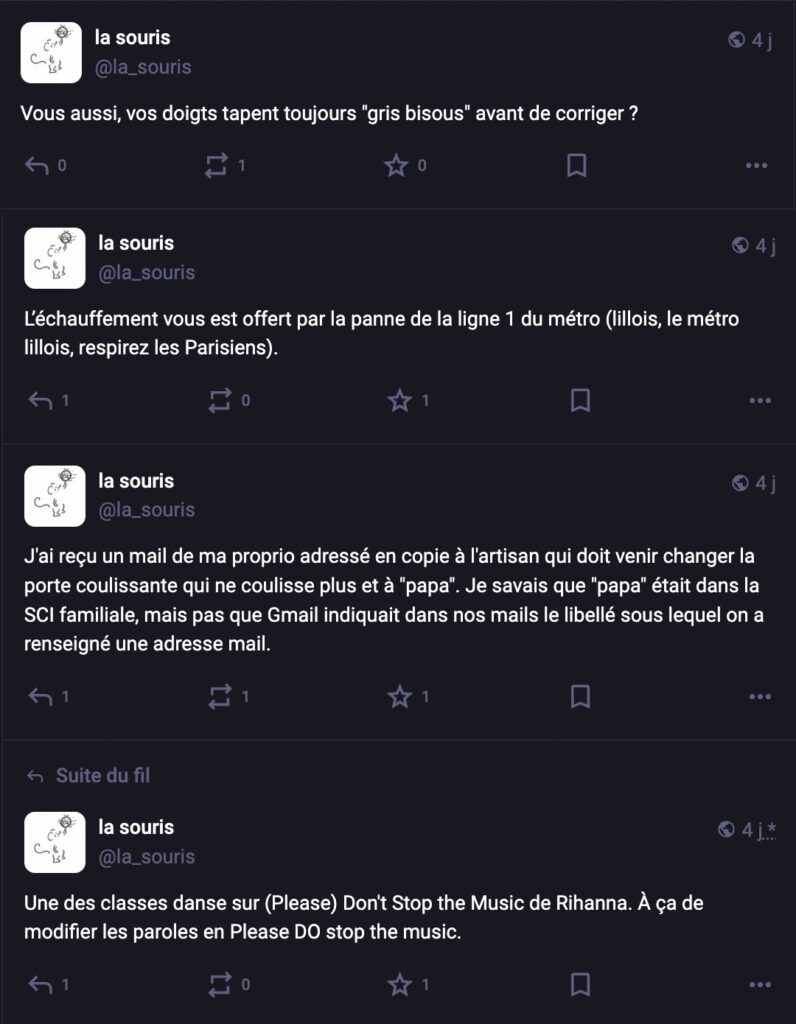

J’ai le toot joyeux aujourd’hui, comme à la belle époque de Twitter.

La ligne 1 du métro est toujours dans les choux quand je sors de cours, pile le soir où j’ai séché la préparation du dîner Tupperware. Je m’offre un arancini — médiocre, mais néanmoins réjouissant. L’inhabituel rend la chose festive, comme je le raconte guillerettement au boyfriend, qui me raconte tout joyeux sa première leçon de conduite. Ce qu’il n’oublie pas être « un engin de mort » fait vroum vroum. Nous sommes mutuellement joyeux.

![]()

Vendredi 16 mai

Je me prépare lentement puis médiathèque, Vache-qui-rit chez Leclerc et faux bagel ne soyons pas bégueule au saumon et au cheddar ne jugeons pas l’association, profitons seulement du soleil avant qu’arrive le tram, vite revenir crois-je in extremis pour l’arrivée du boyfriend et avoir tout le temps.

Ensuite nous sommes très occupés à faire, ne pas faire, refaire l’amour

(en mieux ?). Repus l’un de l’autre, nous dînons, il valide mon saag paneer sans paneer. Plus tard, mais pas si tard, il tombe de sommeil. Je m’accroche à lui, à l’éveil, à aujourd’hui presque passé, à ses bras qui déjà se délient de moi, mais se rattrapent, se referment en m’enserrant dans ce murmure apaisant je t’aimerai toujours autant demain. Il glisse serein dans le sommeil.

Je suis toujours étonnée et ravie que ma présence d’anxieuse l’apaise, qu’il trouve le sommeil dans mes bras, que je puisse ainsi l’aimer de l’autre côté de l’enfance, du côté de celui qui veille.

![]()

Samedi 17 mai

Sans cesse, je rattrape l’attention des élèves pour tenir le cours, le cap, le timing : il ne reste que quatre samedis dansés avant le spectacle et je veux impérativement finir la structure des chorégraphies aujourd’hui. C’est à peu de choses près le cas, et c’est un soulagement ; présenter une chorégraphie finie redevient possible, même moche, même s’il reste beaucoup à nettoyer, même si l’on devrait être en train de peaufiner des détails et qu’on en est encore loin.

Certaines élèves me semblent chagrines, ne verbalisent que de la fatigue. Une ado opérée en urgence la veille est là avec ses béquilles, une enfant de deux ans de moins m’explique l’après-midi qu’elle était absente le matin parce qu’elle avait un anniversaire. Deux ans, deux êtres, deux mesures. Depuis quand le goûter de 10h est-il propice à fêter un anniversaire ? Est-ce qu’on fait des brunchs d’anniversaire à 11 ans ? Un anniversaire de famille, peut-être.

À la sortie des toilettes, j’ai la surprise de croiser une professeure que j’ai eue en formation, une ancienne danseuse invitée à venir donner une masterclass. Nous jouons une variation de : oh, vous ici ?

— Tu viens prendre le cours ? me demande-t-elle avec son accent américain. J’ai à peine le temps d’articuler une réponse pour compléter mon mouvement de tête négatif qu’elle poursuit en épanorthose : oh, tu en donnes… ? Tu travailles ici ? Quelle chance !

Je sens ou projette de l’incrédulité. Oui, j’ai de la chance de travailler ici et en même temps, je me suis formée pour, diplômée, pas pire qu’une autre. Peut-être n’y suis-je pour rien, peut-être est-elle seulement très New-Yorkaise. Même à table, en salle des profs, elle tient son menton inutilement haut. Les cervicales doivent bosser pour rejoindre du regard le risotto délicieux qu’on a préparé pour elle — délicieux vraiment, elle insiste d’autant plus qu’elle n’a pas la place de finir la portion pour une personne.

Elle s’intéresse davantage à mon collègue de contemporain qu’elle ne connaît pas, qui chorégraphie et a dansé, lui. Je réapparais quand les variations qu’elle fait travailler aux élèves s’avèrent être celles que nous avions déjà travaillé en stage avec elle — connivence de surface — et c’est tout pour mon sentiment d’infériorité / d’illégitimité, merci bien — même si, cette fois, une colère calme tempère le dépit, m’autorise moi aussi à défaire cette attitude de l’autre qui me défait, à nous écarter mutuellement. Je peux beaucoup aimer ses cours, et elle un peu moins.

Cette attitude contraste, un peu plus tard, avec celle d’une autre professeure qui me présente à son fils (immense) comme sa collègue. Ancienne élève je précise et elle rectifie : ancienne étudiante, c’est un peu différent. Elle souligne un peu pour qu’il dise très. Je lui en suis un peu très reconnaissante.

En rentrant, je mets du temps à me départir d’une anxiété légère mais latente, de l’impression que j’aurais fait quelque chose (de) mal, comme si faire mal quelque chose revenait à faire quelque chose de mal, la maladresse traquée en faute. Cela s’estompe tandis que le boyfriend me masse les pieds, remis en état pour aller ravitailler son Coca. Le soleil est là puis plus puis à nouveau. L’amour lui est là tout le temps sans intermittence sans même le faire. Nous discutons entremêlés sur le canapé, de père, de grand-mère, de mort, de guerre et d’autres choses encore jusqu’à ce que l’on soit pris dans la lumière stroboscopique du soleil qui descend à travers les feuilles effervescentes du saule pleureur et que je me serre encore davantage contre lui, contre le jour qui finit, l’abandon du devenir à ce qui a été et bientôt ne sera plus.

Les rondelles de courgettes épluchées en rayures ressemblent à des jetons de casino. Je ne l’avais jamais remarqué car je n’aimais pas les courgettes jusqu’à très récemment, jusqu’à cette improbable inversion de mon amour des aubergines et mon dégoût des courgettes.

Évidemment que j’évite les M&M’s bleus en piochant dans le paquet ; ils sont moins bons que les autres. Le boyfriend veut me prouver le contraire. Aussitôt une dégustation à l’aveugle est organisée pour la science entre un M&M’s bleu et un M&M’s orange. Je jurerais que le premier est le bleu, il a ce goût terni, mais quand j’ouvre les yeux et que toutes les preuves ont disparu, je ne peux que croire et le boyfriend et le pouvoir de la synesthésie. Je continuerai à éviter les M&M’s bleus-qui-ont-le-même-goût-yeux-fermés — voire les M&M’s tout court, l’expérience ayant souligné l’intérêt gustatif très limité des M&M’s quand on fait abstraction de leurs couleurs joyeuses.

Hier, il tombait de sommeil et je l’y enlaçais dans le lit. Ce soir, je tombe de sommeil et il m’attend de l’autre côté des TOC et de la cloison pour faire courir ses doigts sur ma nuque et entre mes omoplates nues, pour me déposer à son tour dans la nuit, dans le canapé-lit. On n’imagine pas la tendresse de la chambre à part, les bonne nuit comme des au revoir, les nuits poursuivies ou commentées au matin pour retrouvailles — la séparation de la nuit actée et conjurée bien plus sûrement que depuis les deux côtés du même matelas.

![]()

Dimanche 18 mai

Grâce au temps gris, le temps n’existe plus, c’est un vrai dimanche, mou, élastique, la mollesse se confond avec le repos, le canapé-lit ne redevient que très tardivement canapé, on est beaucoup l’un contre l’autre, à côté de l’autre, un peu l’un dans l’autre, en chemise de nuit*, en jogging cracras, en pyjama une fois douchés. On se squishe à intervalles réguliers, c’est notre langage amoureux, squishe squishe les bras qui se serrent autour de l’autre, pressent un peu trop et relâchent tout aussitôt peau, sweat ou polaire. Il est beau un grand nombre de fois, tête renversée, espiègle ou ensommeillée.

* Le boyfriend a dit robe de chambre à la place de chemise de nuit. Cela m’étonne toujours quand il emploie une expression ou un mot pour un autre, mais c’est vrai que la chemise de nuit ressemble davantage à une robe qu’à une chemise.

![]()

Lundi 19 mai

Le boyfriend est à nouveau de l’autre côté de l’écran. Il m’a à nouveau dit ne pleure pas en partant et j’ai à nouveau pleuré. La séparation est à la mesure de l’intensité, se ressent comme une déchirure. Ce soir, nous énumérons nos to-do lists, les items que nous avons cochés et ceux qui nous attendent les jours prochains ; c’est ainsi lorsqu’on rebascule en mode solo, il faut faire. Avec, sans, s’activer, prendre rendez-vous retourner le matelas ranger sortir les poubelles imprimer l’ordonnance aller chercher les produits à la pharmacie jeter le verre dans le conteneur laver les sols le tapis de danse lancer le lave-vaisselle le lave-linge faire la vaisselle étendre le linge. Le temps s’est remis en marche, je le retrouve, y compris celui de lire au soleil quelques poèmes d’une anthologie érotique (curieusement, cela n’appelle aucun désir).

Nouvel adage, nouveau pas de tour, nouvel exercice de sauts, avec des coordinations pas simples, les filles s’accrochent, progressent.

![]()

Mardi 20 mai

Le temps s’est vraiment arrêté ce week-end : je dois changer la pile de ma montre.

La propriétaire a attendu que de jolies fleurs sauvages aient embelli le jardin en semi-friche (c’est ce qui fait son charme) pour tout couper. Qu’on leur coupe la tête, rugit dans la mienne la reine de cœur. L’invective fait merveille pour apaiser un peu ma colère en lui donnant cours. Le bruit de la tondeuse n’en finit pas de me vriller les oreilles tandis que les hautes herbes, les fougères et les bosquets de « mauvaises herbes » avec leurs touches de couleurs printanières sont rasés. Bientôt la terrasse ne donnera plus que sur un désolant tout-plat de terre et touffes jaunies. Il ne faudra pas regarder en bas, s’accrocher plutôt aux rosiers heureusement hors d’atteinte pour que la bêtise de ce contre-sens esthétique et écologique ne donne pas le vertige.

Grosse déception immobilière pour le boyfriend dont je vois le moral dégringoler en flèche de l’autre côté de l’écran. Ça touche à autre chose qu’à la déception proprement dite, à quelque chose comme l’allant, la joie en dépit de.

Lire Kira sans que ce soit Kira, c’est improbable-amusant ^^

Pour la vitamine B12, ça me fait me demander si par hasard ça ne serait pas pour ça que j’ai pas mal de vertiges depuis quelques semaines. Je me supplémente une fois par an en été, mais je suis peut-être déjà « à court » en fait…

(je déteste ta propriétaire, tu te doutes)