Chenonceau : château que le fantasme onomastique place quelque part entre le chevreuil et le rondeau, sur une note discrète de renoncement.

Chroniquettes de la souris

Chenonceau : château que le fantasme onomastique place quelque part entre le chevreuil et le rondeau, sur une note discrète de renoncement.

Il y a quinze jours, j’ai rejoint Palpatine à Tours, entre deux séries de cours, au prétexte d’aller visiter les châteaux de la Loire. Je ne suis pas très château, mais weekendenamoureux hors de Paris, ça… Aucune attente, donc, seulement la perspective d’un week-end à perdre sans remords, pour le pur plaisir de la promenade et de la compagnie. Vendredi soir, j’ai laissé le moi que je ne sais plus trop comment construire à Paris : deux heures de train fantasmées comme espace de concentration gratuite, passées à dessiner des lettres sur ma tablette, et je suis conduite devant un plateau de fromages en escargot, à déguster du plus délicat au plus crouchmoutant, avant de m’installer avec bonheur une chambre d’hôtel que je n’ai pas réservée.

Samedi. Éveil délicieux à un monde sans couture entre rêve et fantasme.

La confiture de figues et noix déborde du trou bien net par laquelle la brioche a été fourrée sitôt la commande passée. On ne s’en lèche que mieux les doigts.

Le bus 32, repéré sur Internet pour aller voir les jardins de Villandry, ne passe pas. Ah. Et demain ? Il ne passe qu’en saison touristique, arbitrairement close à deux semaines près. Ah. Une location de voiture, peut-être ? Celle de la gare affiche complet. L’autre agence proche indiquée par l’office du tourisme ne décrochera jamais. Bon. Un train, alors ?

Sérénité que de ne rien attendre.

Nous nous rabattons sur Chenonceau, le château le plus facilement accessible en voie ferrée. Quarante minutes à tuer avant le train : me voilà avec une nouvelle casquette couleur feuilles mortes, en polaire.

Cela tombe à pic, il fait plus froid que ce que laissaient prévoir les prévisions météo – plus beau, aussi : un temps incroyable. Je n’en reviens pas en descendant du train. Je n’en reviens toujours pas (mais je frissonne un peu) en pique-niquant vite fait sur les tables à pique-nique installées à l’ombre devant l’enceinte du château. Le schwarzbröt restant est confisqué à l’entrée, remisé au vestiaire ; on le récupèrera à la sortie avec le nom de Palpatine dessus, posé parmi moult bouteilles de vin également postitées.

Devant nous, un couple de jeunes mariés en tenue de mariage. Ils rythment notre visite par leurs déplacements d’escargots photogéniques : posent, posent, posent. L’accomplissement après des années d’entraînements sur Facebook, ironise Palpatine. Nous sommes prêts à visiter comme nous le faisons souvent : mi-âneries mi-ânonnements, amen à l’art, adieu à l’esprit de sérieux.

Les jardins sont très géométriques, mais la lumière est celle d’un ciel très bleu (tout strié de blanc qu’il soit) et quelques cercles sont évidés entre les pelouses, où faire valser du gravier en manège de piqués – et pas de valse à proprement parler autour de la fontaine. Je me retiens de jouer avec la poutre du mini-pont-levis.

Les mariés ont remonté l’allée.

Le château est construit sur l’eau, à l’italienne. Une circonstance atténuante pour un château. Les tentures, les linteaux, les tableaux, les dates et les noms ne m’intéressent pas. Je préfère :

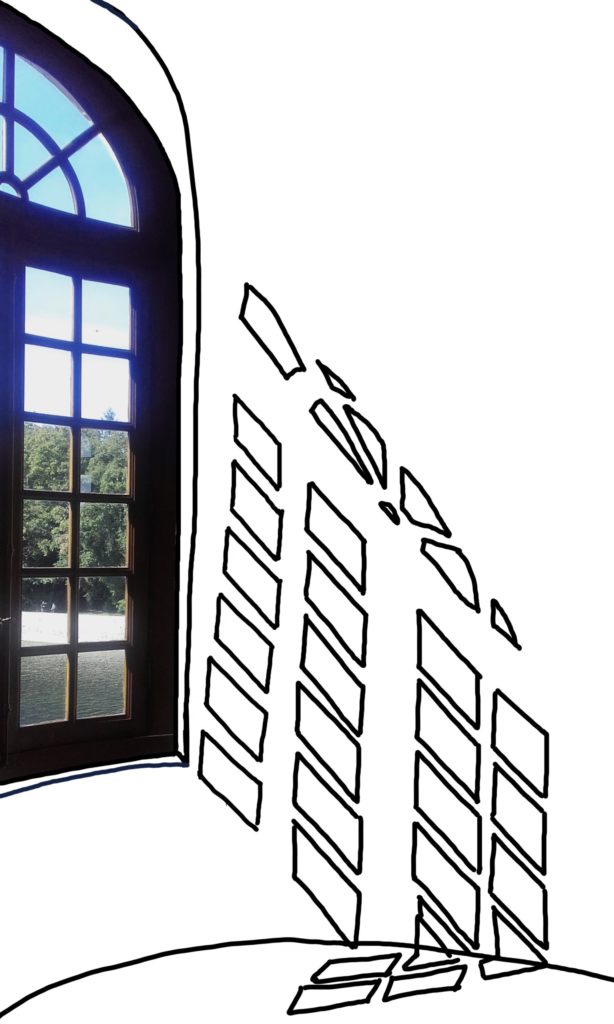

les carreaux de soleil projetés dans l’arrondi des embrasures ;

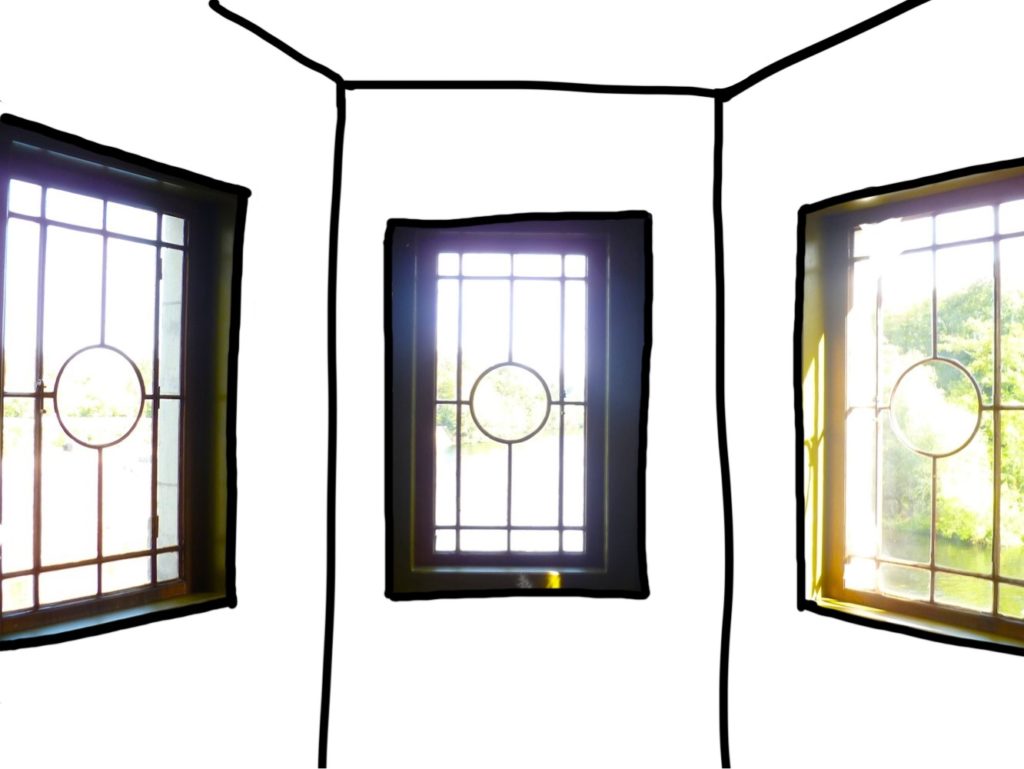

les trois fenêtres qui transforment une petite pièce en bureau-bow-window, à la proue du fleuve, dans laquelle je me verrais bien passer des après-midi de lecture (je me découvre des goûts communs avec Catherine de Médicis, qui en avait fait son cabinet de lecture) ;

le Cher et les jardins un peu flous, en losange, entre deux soudures du châssis de plomb ;

les punaises des bois sur les vitres, qui me dégoûtent, comme tout insecte, mais dont la présence m’attendrit malgré moi : elles semblent tout droit sorties de mon enfance (je ne crois pas en avoir revu durant toutes ces années)(évidemment, de retour chez moi, dimanche, il y en a une sur le cordon des stores à lamelles de la cuisine) ;

et surtout, les reflets de l’eau au plafond et sur les murs, hauts, sur le mur biseauté au-dessus de la cheminée avec moulures, notamment, où l’effet stroboscopique a quelque chose d’anachronique. C’était le même en mille six cents et des poussières, pourtant, dans la galerie construite sur ordre de la reine sur le pont, lui-même ajouté par la précédente maîtresse du château (maîtresse du roi, également), lequel (le château, pas le roi) avait utilisé un ancien moulin pour fondement. Cette archéologie des lieux et des cœurs recyclés m’émeut, une émotion ténue mais qui s’apparente – serait-ce cela, aimer l’histoire ? – à celle qui me submerge à Rome, où le temps se lit à strates ouvertes. Les dates rendent les armes devant Diane de Poitiers qui se baisse pour embrasser le front d’un enfant, lequel, devenu Henri II, le front rouge encore du baiser de sa muse en fait sa cougar de cœur et lui offre le château de Chenonceau, repris à sa mort par la reine, Catherine de Médicis (les jardins qui portent son nom sont plus intimes mais beaucoup plus petits que l’aire de Diane de Poitiers).

Je me demande à quel point il est facile de vivre en voyant sans cesse reparaître dans le monogramme de soi et de son époux l’initiale de sa maîtresse (Catherine de Médicis l’aurait fait redessiner à la mort du roi, pour qu’aucun D n’apparaisse plus à la jonction du H et du C inversé). C’était, il est vrai, une autre époque. Une autre époque : le château appartient à une Dupin de la lignée ascendante de Georges Sand, que Rousseau essayait vainement de draguer en se faisant passer pour son secrétaire. Une autre époque encore : une Louise porte une deuil patenté. Plus récent, quoique déjà éloigné : le château enjambe la ligne de démarcation du fleuve et entre en Résistance, un bout de la galerie en zone occupée, l’autre en zone libre, les canonnières allemandes sur le qui-vive.

Palpatine interprète ma clémence envers ce château comme conséquence de ce qu’il serait un château de filles. Je penche pour le château de chocolatier (c’est peut-être tout un, vous me direz) : au XX siècle, il est occupé par la famille Meunier – d’où une boîte dorée à leur nom dans les cuisines remplies d’ustensiles divers et variés, poêles, casseroles, collection de moules à gâteau, moules à gaufres, et de légumes de saison du potager, disposés sur de grandes tables en bois dans des compositions très photographiées. Ayant plus l’esprit de maîtresse que de maison, j’ai préféré les courges rappelant avec force et forme l’épisode de Léda et Zeus.

Un peu de jardin, de ferme (dépendances très proprettes) et de forêt, sans oublier le labyrinthe à hauteur de poitrine dans lequel nous avons tenu à faire semblant de nous perdre (on a le fantasme du labyrinthe ou on ne l’a pas) et nous avons traversé la voie ferrée à la recherche d’une terrasse où se poser. Nous n’avons pas trouvé de terrasse (concept sûrement trop parisien pour un si petit village), mais un PMU un peu épicerie, avec quelques pots de miel d’un apiculteur local et un petit chien bien dressé sur son séant, qui n’a pas aboyé. Limonade à 2 € et deux verres proposés tout naturellement, que j’ai voulu rapporter au bar tant j’avais l’impression d’abuser. On est parfois déphasé.

Le temps passe sur le quai, à défaut du train. De trente-six à quarante-six, à cinquante-deux, à six ou dix. D’ordinaire si peu patiente, cela ne m’impatiente pas. Je suis bien, là, comme j’étais bien à l’autre bout du monde à la gare d’Inari-Fushimi-Taïsha, au soleil, dans le cou de Palpatine, à embrasser sa veste chinée et presser ses côtes à travers (sa gorge et sa toux incitent à une affection de côté). Le paysage qui nous fait face est épuré : un petit coteau, une route pas très empruntée et une nature parcimonieuse sous le ciel immense, un arbre détaché planté là comme si Hopper avait rejoint l’école de Barbizon. Je me suis assise par terre à même le quai, à l’exemple des trois jeunes filles que nous avions perdu de vue après avoir pique-niqué en même temps (elles déjà par terre, pour rester au soleil), juste avant que les mariés prennent le relai (sont-ils même entrés dans le château ?). Le train est arrivé juste avant que je me dissolve dans le soleil doux doux doux d’automne et d’été indien, ma casquette citrouille mal lavée par intermittence sur la tête – le fond de l’air est frais, c’est un peu l’éternité, étirée, étirée, étirée comme les rayons sous lesquels j’avance mon visage.

Petit tour de Tours, la mairie, le cèdre immense du musée des Beaux-Arts, l’éléphant empaillés, petites rues anciennes et les bords de la Loire sur lesquels nous ne sommes pas descendus, restés des tableaux en attente d’être peints.

Entrée, plat, dessert, chocolat liégeois au chocolat Valrhona, on ne se refuse rien.

Dimanche.

Temps gris, gris, gris souris à rester au lit, à manger du gouda sous la couette, à reculer la salle de bain froide et les heures qui se mettent en marche. Palpatine est officiellement porté malade ; sagement sur le lit, je relis et édite un article qu’il doit rendre pour son MBA. J’aime bien faire ça, accorder, annoter, reformuler, et le plus dur, le plus gratifiant : supprimer ou déplacer des syntagmes, remanier leur ordre pour faire saillir le raisonnement.

Nous retournons au restaurant de la veille manger uniquement des desserts : une soupe de fruits rouges au Vouvray moelleux qui, malgré son nom de fromage de chèvre, est un vin blanc pétillant qui m’a collé une barre en travers du front, et surtout la mousse au chocolat Valrhona que nous avons vue passer avec envie la veille et qu’il aurait été dommage de rater – géante à plus d’un titre. Dehors, juste devant le restaurant, c’est l’arrivée du Paris-Tours, en force ou en roue libre, par pelotons successifs.

Sous la bruine, nous visitons le jardin botanique (et animalier). Bref tour dans les serres, où je découvre l’aloe vera sous sa forme pré-essence commerciale ; nous nous attardons devant les flamands roses et les wallabies. Au jardin botanique, nous préférons le charmant petit parc aux allées digressives, à la viennoise, bancs et petits ponts inclus – armée de scouts également, et une paire de grandes chaussettes sur cuisses nues qui parle de bac de français mais que Palpatine imagine appartenir à quelqu’un de plus âgé.

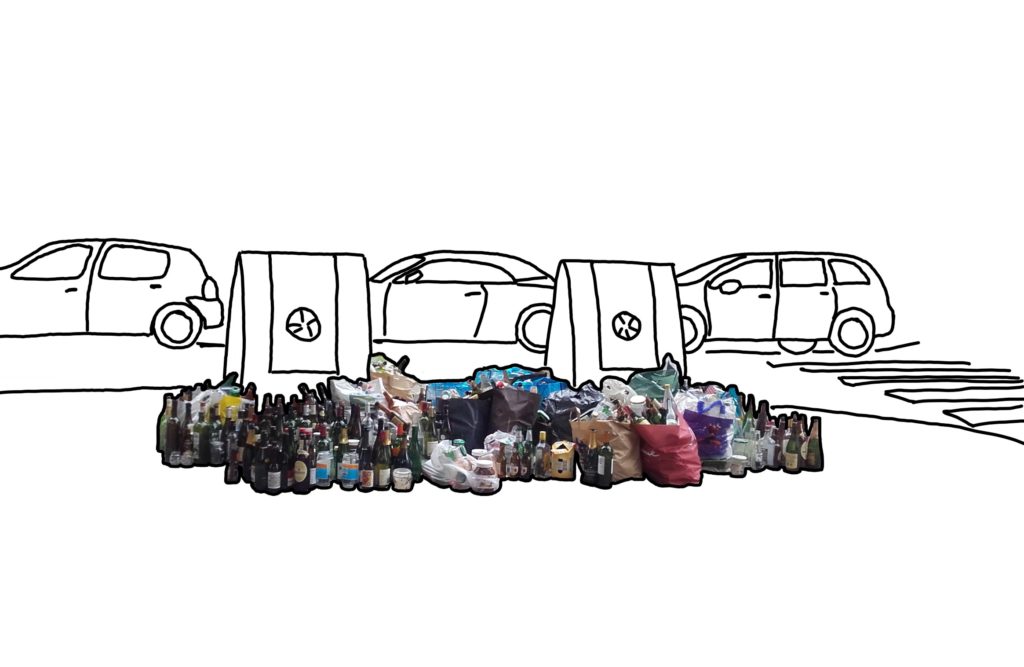

Il est question d’amies, de vies amoureuses parallèles, connaissances, ignorance, contingence. Ce n’est ni mieux ni moins bien comme ça. Juste notre vie, nos fatigues, nos aspirations et nos vanités qu’on trimballe dans les rues blanches, ciel, façades, passages piétons, poubelles et bouteilles-détritus rangées par dizaine devant une borne de recyclage pleine à ras bord.

Quand on arrive à l’hôtel pour récupérer mes sacs, les cyclistes sont arrivés ; ils ont pour la plupart disparus.

En repartant, je confonds la direction de la gare et de la mairie. La boulangerie à brioche, qui ne fait que des brioches, est fermée.

Le train scénarise l’au revoir. L’épaule appuyée sur un lampadaire ouvragé, l’écharpe orange et la fossette retroussée, Palpatine est plus chou qu’un wallaby.

Quelques arrêts plus loin, une jeune femme handicapée mentale prend place en face de moi, et je suis tacitement chargée par les autres voyageurs de veiller sur elle, ou peut-être moins sur elle que sur leur tranquillité à eux – oui, on est inquiet quelques minutes lorsqu’elle lance son jeu vidéo avec le volume à fond, mais ce n’est rien comparé à son inquiétude à elle lorsqu’on se rend compte que l’accompagnateur SNCF l’a installée dans la mauvaise voiture : l’idée de changer de place la panique ; le père qui a payé trois billets de première classe veut être avec ses deux enfants ; le contrôleur est catégorique : hors de question de la bouger, comme s’il s’agissait d’un paquet. Jeu de chaises musicales, personne n’est éliminé.

Les éoliennes clignotent des deux yeux, on se croirait dans War of the World. Un monde bien irresponsable. Et moi, je descends, là ? Heureusement que j’ai entendu l’accompagnateur SNCF mentionner Paris ; il aurait pu s’assurer qu’autour d’elle l’information irait jusqu’au terminus. À l’arrivée, il n’y a personne pour l’accueillir ; je sors en dernier et ralentis jusqu’à m’assurer que la personne en charge arrive et s’occupe d’elle.

Dans le métro, un SDF s’éteint au milieu de la rame. Il a donné de la voix, débité sa rengaine et s’est tu, ignoré de tous, moi compris qui n’ai plus, ce me semble, de petite monnaie. Au lieu de vérifier, je le regarde ne plus rien voir, soudain, le regard rentré en lui-même. Il se tient à la barre et n’attend plus rien. Je descends, honteuse, avant de voir s’il a ressuscité.

Il n’y a pas de Palpatine à serrer dans mes bras chez moi. Tristesse sans objet. Un si beau week-end, si lumineux, achevé.