Les dates et moi, ça fait deux. Sur le court terme, je confie ma vie à Google Agenda. Sur le long terme, en revanche, je patauge. Mon blog me sert de mémoire externe pour tout ce qui est films, ballets, concerts ; et je redécouvre mon parcours en années scolaires quand il faut que je remette à jour mon CV ; mais je n’ai aucune frise chronologique toute prête des événements de ma vie personnelle, qu’elle soit familiale ou intime, et surtout aucune carte temporelle des émotions qui l’ont colorée. Je vis dans le flou de ce qui advient, étayée par un tas de souvenirs que je n’ai jamais vraiment pris le temps d’ordonner, persuadée qu’ils étaient là (ils le sont) et que cela suffisait (j’en suis moins sûre). Avant de faire de l’archéologie dans les vieux albums et de rattraper le temps perdu – comme je perds quotidiennement mes lunettes -, je me dis que je pourrais tout aussi bien commencer par le temps tout juste passé avant que lui aussi ne s’égare en moi. Laissons trente années de côtés et commençons à rebrousse-poil par l’année écoulée.

À 2019, il me faudra ajouter trois mois de 2018, car 2019 restera pour moi l’année de mon année sabbatique, calée sur l’année scolaire et non civile. Encore qu’il vaudrait mieux parler de congé sabbatique, celui-ci étant légalement limité à onze mois. Le fait est : du 1er octobre 2018 au 31 août 2019, je n’ai pas travaillé. J’ai pu le mentionner ici ou là, mais j’en ai finalement peu parlé en-dehors de mon cercle amical. J’ai eu honte, un peu, de cet extraordinaire cadeau que m’a offert Mum pour mes 30 ans ; honte de ma chance, quand ce temps aurait pu davantage profiter à Melendili, par exemple, qui a connu des moments difficiles dans son travail, ou à Palpatine et ses cernes incrustés à force d’acharnement, de futur préparé d’arrache-pied ici et maintenant à toute heure du jour et de la nuit, de la nuit surtout, lorsque le temps s’absente et floute les frontières de la semaine, du week-end ou des vacances, rarement vacantes. Il y a quelque chose d’indécent à avoir tout ce temps à soi quand il pourrait être si bien employé par d’autres – un peu comme lorsque vous croisez le regard d’un SDF la bouche pleine de votre sandwich du midi. J’ai dû me convaincre que ce temps qui m’était offert ne retirait rien aux autres, que je pouvais ressentir de la gratitude sans l’assortir nécessairement de culpabilité – car enfin, cette culpabilité qui ne sert à rien ni personne n’est que temps perdu. Tout l’inverse de ce que l’on m’a offert.

Pour compenser ce luxe insolent, il faut au moins un projet. Le voyage est le plus attendu ; j’ai perçu de la perplexité chez mes interlocuteurs quand j’expliquais que j’allais faire un voyage d’un mois en Asie : d’un mois seulement ? Un mois entier, rendez-vous compte ! J’ai découvert une manière un peu différente de voyager, dans lequel le quotidien a le temps de se réinstaller, malgré mon désir de tout, ma crainte de ne pas tout voir. On ne tient pas un mois le rythme effréné du touriste en congé pour une semaine ; il a bien fallu lever le pied. Bizarrement, je chéris ces souvenirs de pauses et de repos autant sinon plus que les visites entre lesquelles ils se sont intercalés : l’après-midi passée à dessiner dans le canapé d’un café à Hanoï, Gerbille et Palpatine à mes côté, avec des croquettes de je ne sais plus quoi au sésame devant nous ; le film Haute voltige regardé sur le portable de Palpatine à pas d’heure (ou si, sur le fuseau français), à deux pas des tours qu’il met en scène, dans la chambre la plus luxueuse où j’ai jamais dormi, qui méritait d’être appréciée au même titre que la ville à laquelle elle nous arrachait (le genre d’endroit où vous pouvez faire des arabesques sous la douche et où la moquette est si moelleuse que poser le pied par terre devient une expérience sensuelle) ; ou encore la journée de typhon, qui nous a cloîtré derrière les vitres, à observer Ho Chi Minh gommée sous la pluie et le sillage des scooters s’aventurant dans les rues inondées – j’en avais profité pour découvrir la salle de sport commune à l’immeuble, parce que marcher six heures par jour ne remplace décidément pas une heure trente de danse hebdomadaire.

J’ai aimé voyager un mois entier avec Palpatine, dans un quotidien que nous ne partageons habituellement pas. Ce n’est pas tant de se coucher ou se réveiller ensemble (les températures dissuadent l’échauffement des corps, dont le désir le plus urgent est de toute manière plus viscéral que sexuel…)(mon amie en lune de miel au Vietnam m’a confirmé qu’ils avaient connu plus romantique), que de se trouver dans un continuum d’espace, de temps et de parole – une parole fluide, détendue, presque continue, qui nous lie dans son babil l’un à l’autre sinon toujours à notre environnement. On commente, on digresse l’un pour l’autre, on se tait aussi, quoique jamais longtemps, et ce babil crée un espace à nous seuls, un terrain de jeu et d’entente, mi-refuge d’enfance créé par une tendresse d’adultes, mi-grotte linguistique où nous échappons à la compréhension de notre entourage. Gerbille est l’enfant de ce lieu utopique, peluche devenue mascotte du séjour et meme lexical : j’ai toujours envie depuis, de me faire gerbiller, le verbe incluant le câlin, le gratouillage de nez et autres choupitudes susceptibles de dégénérer ou non en préliminaires, voire en éclats de rire. Car notre babil, plus encore que l’excès de fruits et d’eau plus ou mois bouillie, m’a pliée en deux ; je suis incapable de m’en rappeler l’origine, mais je me revois nettement, régulièrement, pliée de rire à distance de Palpatine qui aura continué sur un ou deux mètres avant de s’apercevoir que je ne pouvais plus avancer tellement je riais.

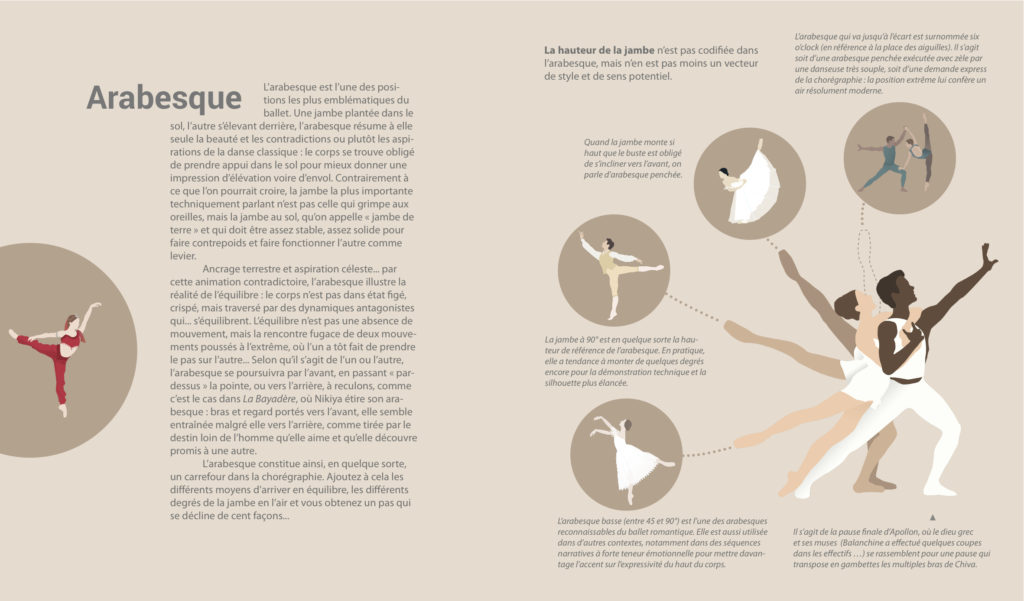

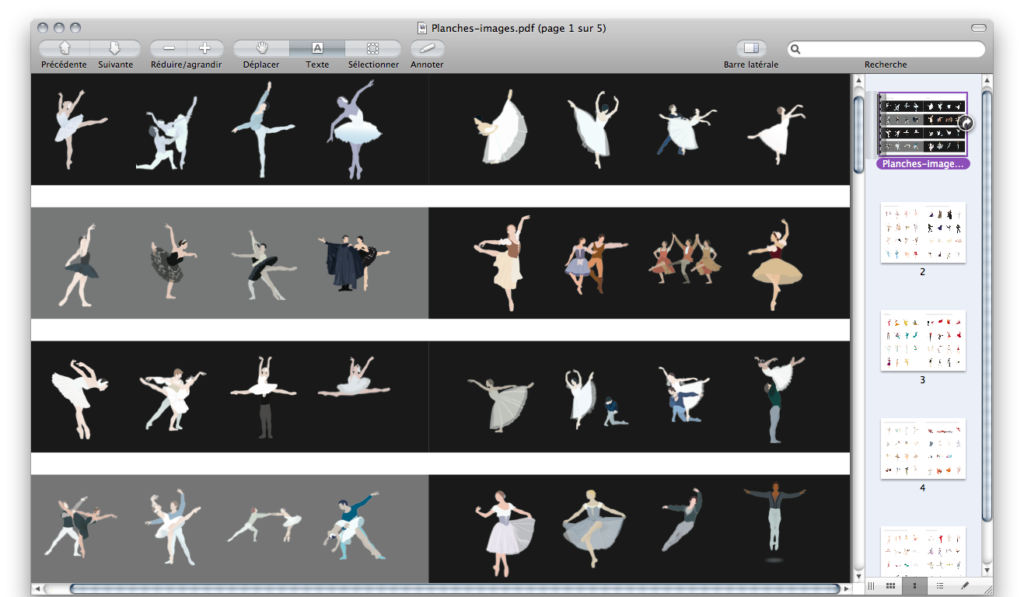

Un mois entier s’est ainsi écoulé. Qu’ai-je fait des dix autres ? L’idée était d’en consacrer la moitié à finir mon livre sur la danse ; l’autre, à acquérir des compétences qui puissent me permettre de changer de métier. Autant vous dire que rien ne s’est passé comme prévu. Il faut dire qu’au lieu de sagement reprendre mon fichier Word, dodu d’une cinquantaine de pages, et de chercher un photographe avec qui m’associer, je me suis mis en tête d’illustrer moi-même la chose – en n’ayant, bien entendu, aucune formation de graphiste. C’est à la fois la pire et la meilleure idée que j’ai eue : illustrer mon propre texte m’a forcée à le reprendre dans le détail (le texte appelle l’image, qui en retour appelle… un texte parfois nettement différent), et m’a donné donné l’illusion d’une totale maîtrise sur mon objet, me menant à quelque chose de beaucoup plus intéressant… à l’infini. J’ai voulu mettre en page quelques extraits, oubliant que nul n’est auteur-illustrateur-relecteur-graphiste-éditeur de son livre. Chaque chapitre est devenu un puits sans fond. En sortant de l’écriture, je me suis empêchée de mener mon projet à terme.

Meilleure idée, pourtant : j’ai appris à dessiner en vectoriel (chose qui me fascinait et m’a beaucoup amusée) et ce faisant, j’ai appris que je pouvais encore apprendre, j’ai réappris à apprendre, et peut-être plus important encore, je me suis souvenue que j’ai besoin de faire des choses créatives, que c’est même une facette primordiale de ma personnalité. Petite, je voulais être peintre. Adolescente, j’ai voulu devenir danseuse. Aujourd’hui, je me trouve rédactrice technique : par pragmatisme économique, mais pas seulement. Mon attirance pour les mots est devenue à double tranchant depuis la prépa : je les veux vecteurs d’expression et à ce titre créatifs, mais ils sont également (et prioritairement dans mon métier) des outils d’analyse qui peuvent m’entraîner dans un univers désincarné. Occupée à décortiquer les choses, j’en oublie de les raconter (ce qui laisse penser que je ferais une piètre romancière). À force de chercher à rationaliser les choses, à chercher le pourquoi du comment et à développer des compétences qui soient un tant soit peu monnayables, je me suis asséchée. Raisonner m’attire, m’excite même le neurone à l’occasion, mais ne me nourris pas, voilà la vérité – tout aussi vraie que le fait de développer ma créativité ne m’aidera pas à remplir le frigo. L’un n’est pas moins vrai que l’autre.

Retrouvant la joie de qu’est-ce que je fabrique, je me suis avisée que je n’avais pas tant envie que ça de reprendre l’apprentissage du code informatique. J’ai aimé y être initiée, j’aime bidouiller de la CSS à l’occasion, mais je ne souhaite pas devenir développeuse ; j’en viens même à penser que cela ne serait pas souhaitable pour mon équilibre. Je suis quelqu’un d’impatient, qui ne supporte pas de ne pas comprendre, et se décourage rapidement si cela n’avance pas de même. Buter sur une difficulté sans entrevoir de solution peut me faire entrer dans des rages monstres – au bureau, je me contiens et me contente d’injurier mon ordinateur, mais chez moi, je suis capable de me mettre à hurler et de finir par pleurer de rage. Or si mon année d’initiation à l’informatique m’a appris quelque chose, c’est que la norme n’est pas le bon fonctionnement, c’est le bug. Ajoutons à cela qu’aucun domaine ne bouge aussi vite que le développement web : autant j’aime l’idée de continuer à apprendre, autant ma tendance à ne me penser compétente sur un sujet que lorsque j’approche de l’expertise apprécie moins la perspective d’être continuellement à la ramasse.

J’ai fini par comprendre que l’idée de devenir développeuse était moins une envie réelle qu’un désir modelé sur Palpatine – une manière d’épouser son idéal de rationalité (sur le plan symbolique) et (sur le plan pratique) de me donner la possibilité de le suivre à l’étranger s’il finit par émigrer, comme il en émet régulièrement le souhait (moins depuis qu’il essaye de choisir une cuisine pour son futur appartement, il est vrai). J’expliquais ça à Melendili, qui a donné une importance inattendue à ce qui m’est alors apparu comme une prise de conscience : « Même si cette année ne te sert qu’à comprendre cela, ce sera déjà beaucoup. » Il est assez vertigineux de voir la facilité avec laquelle on peut se mettre à désirer des rêves qui ne sont pas les nôtres.

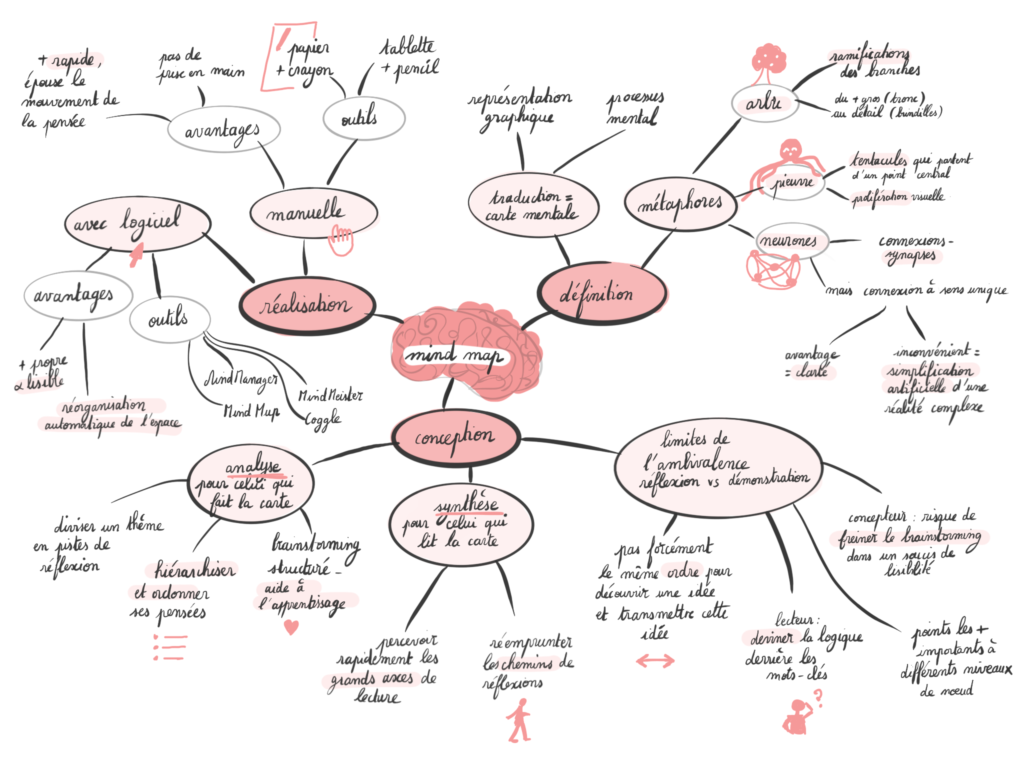

Dans une ultime tentative de réconciliation entre aspirations intériorisées et nouvellement extériorisées, je me suis penchée sur un domaine à la croisée du développement web et du graphisme (et de la psychologie et de plein d’autres trucs) : l’UX design, aka le truc relou à expliquer en quelques mots. L’UX designer conçoit le site web, mais a priori ce n’est pas lui qui code les pages, crée la charte graphique, rédige les contenus ou même orchestre la gestion du projet entre développeurs, graphistes et rédacteurs. L’UX designer fait potentiellement un peu de tout ça, mais son rôle est avant tout de concevoir le site de manière à ne pas perdre l’utilisateur en cours de route, sans le confondre avec le client (ce n’est pas toujours la même personne) ni décréter à sa place ce dont il a besoin (on procède à des enquêtes et tests utilisateurs). Je me suis abonnée à des newsletters sur le sujet, j’ai suivi plusieurs cours sur OpenClassrooms, avec rendu de devoirs et tout et tout. Sans surprise, la partie conception touche-à-tout me plaît beaucoup ; c’est un parfait mélange d’analyse et de créativité. Mais boudiou, qu’est-ce que c’est entouré de bullshit ! Comme à chaque fois qu’une tâche repose sur l’expérience et l’intuition, une armée de théoriciens s’empresse d’élaborer des méthodologies qui décrivent davantage le résultat souhaité qu’elles n’aident véritablement à y parvenir – des Discours de la méthode quand on a besoin de Méditations métaphysiques. Je comprends la nécessité de prouver au client qu’on sert à quelque chose alors qu’il n’est pas sensible à ladite chose, mais je fais vraiment une grosse, grosse allergie au bullshit. Je préfère encore continuer à écrire mes procédures, et rattraper par des tutoriels didactiques un certain manque d’ergonomie. Fin de la lune de miel UX. Mon profil OpenClassroom est en plan, je me suis désabonnée d’une newsletter et jette de temps en temps un œil aux liens proposés par une autre.

Luce, à qui je répétais mon discours d’excuse sur le congé sabbatique, mentionnant mon absence totale de prise de risque (économique), m’a répondu que je prenais quand même un risque : celui d’échouer – c’était quand même quelque chose. Et j’ai échoué. Je n’ai pas fini mon livre ; je ne me suis pas reconvertie. Parce que la vie s’est mise en travers de mon chemin (Palpatine s’est cassé le bras ; il y a eu des décès dans la famille… j’en reparlerai dans un prochain post), je me suis arrêtée en cours de route, bêtement. J’ai perdu la discipline dans laquelle je m’étais pourtant coulée avec joie, les premiers mois, persuadée d’avoir le temps, qu’il suffisait d’avancer lentement. L’otium. Ce mode de vie qui nous a tant fait rêver, Melendili et moi, je l’ai touché du doigt. Ce n’est pas le travail (le negotium), mais ce ne sont pas non plus les vacances ou l’oisiveté. L’otium, tel que je le conçois (et le déforme probablement), c’est avoir le loisir de disposer de soi, avec toute la liberté et la responsabilité que cela implique. Parce que lire à volonté, profiter du soleil lorsqu’il est là et prendre des cours de danse en pleine journée n’effacent pas la nécessité de se réaliser, d’accomplir quelque chose dont on puisse être fier ou qui simplement nous fasse avancer. Non seulement cette nécessité ne disparaît pas parce qu’on a soudain du temps à soi, mais elle se ressent même davantage, elle est plus visible encore d’avancer dans un horizon dégagé ; elle est là, dans le lointain comme une montagne, présence tantôt stimulante (le plaisir de voir grand), tantôt menaçante, chargée (lorsque la voyant toujours si éloignée, on est tenté de s’arrêter de cheminer vers elle). C’est d’ailleurs cette charge qui s’est offerte comme consolation lors de la reprise : mon échec face à cette nécessité de se réaliser a disparu, englobé, effacé par une autre nécessité, celle, urgente, envahissante de gagner sa vie. Je n’en portais plus la responsabilité, occupée à redevenir une adulte responsable, qui subvient à ses propres besoins. Le soulagement dans la résignation vaut ce qu’il vaut, mais c’est toujours ça de pris – jusqu’au retour de la frustration, que j’essaye d’exprimer et de moduler, plutôt que de la refouler.

– Tu es contente d’être revenue ?

La franchise de la question m’a prise de court ; j’ai bredouillé un oui-oui manifestement peu convaincant, puisque ma boss m’a reposé la même question en entretien annuel la semaine dernière. J’ai répondu avec plus d’assurance, un seul oui ; mais je me demande depuis si je n’ai pas menti. Non, je ne suis pas contente-d’être-revenue dans l’absolu ; il y a mille choses que je préférerais faire. Mais oui, je suis contente d’être revenue travailler parmi eux, et avec elle notamment, qui réfléchit vite et bien, partage ses bonnes adresses de bobo gourmet, et joue si peu à la chef que j’ai mis six mois à mon arrivée dans la boîte avant de comprendre qu’elle était ma supérieure hiérarchique et pas seulement la collègue avec le plus d’ancienneté dans le service. Contente ou pas, je ne sais pas ; il faudrait pour cela savoir avec certitude quand se contenter de ce qu’on a relève de la sagesse, ou de la résignation. La question rhétorique d’un autre collègue (Pas trop dure, la reprise ?) me semblait davantage dans le juste ; une formule d’accueil qui aide à reprendre le pli (un peu, ça va – et en le disant, on constate que c’est le cas).

Car je mentirais si je disais que la reprise n’a pas été dure. Les premiers jours, la sensation d’enfermement a été d’une violence incroyable. Je me sentais prise au piège, tenue à ma chaise, à mon poste, à l’intérieur, avec une laisse me laissant juste de quoi aller jusqu’à la bouilloire. Je me suis dit, à quoi bon. Je me suis dit que j’avais déjà eu beaucoup de chance. J’ai eu envie de pleurer. Je me suis raisonnée, je suis redevenue une adulte raisonnable, responsable, qui subvient à ses besoins et renonce à ses désirs infantiles d’une liberté jamais contrariée. Peu à peu l’habitude a repris ses droits. Je me suis assagie ou résignée, peu importe au fond, quand notre principale liberté consiste à reprendre à notre compte des contraintes extérieures et travailler à les vouloir. Il ne faut pas croire pour autant que ce n’est rien : c’est maigre, mais c’est énorme. C’est toute la démarche stoïcienne, se déprendre de ce qui ne dépend pas de nous, vouloir changer notre rapport aux choses plutôt que les choses elles-mêmes. Sans plus trop bouger, désormais, sans rien d’aussi remarquable qu’un congé sabbatique, je m’efforce de trouver cette liberté intérieure, de l’introduire en contrebande au milieu des obligations qui sont miennes (et combien plus légères que nombre d’autres personnes !). Parfois, cela fonctionne, discuter avec mes collègues redonne un sens à ce que nous sommes payés pour faire et je me prends au jeu, je parviens à rester assez concentrée sur mon travail pour ne pas avoir l’impression de refaire la même chose pour la millième fois ; c’est une chose à faire, mais pas une contrainte, elle se fait. J’essaye surtout de ne pas regarder trop loin, pour ne pas accumuler à l’horizon les semaines, les pages, les mois, les manuels, les années, comme s’accumule la vaisselle sale dans l’évier de Palpatine ou les moutons sous mon canapé. Faire au fur et à mesure, vite, vite, pour que chaque tâche reste légère, et vite passer aux petits bonheurs qui rayonnent au-delà de leur durée réelle : un chocolat chaud avec Melendili, des rires à la crêperie, le nez dans l’odeur de Palpatine, des photos avec Hugo, un après-midi avec ma grand-mère, Noël en famille – tout a pris une intensité inédite, se vit dans une lumière, une chaleur, différentes depuis les décès survenus cet été.

Je n’ai pas vécu cette année sabbatique comme une révélation ; je n’ai pas réalisé mes rêves, et je n’ai pas non plus tiré des leçons de vie de mon échec – relatif, car tout est toujours à continuer. Aucun classement sans suite ; rien que des affaires inabouties. Cela décante encore. Parce que réfléchir à sa vie ne se fait pas en s’asseyant en tailleur avec un carnet à la main, et j’ai eu du temps oui, mais il est des temporalités qu’on ne peut pas brusquer. J’essaye d’actionner une à une les variables de mon quotidien pour trouver ce qui achoppe, et cette année m’a offert la chance incroyable de muter la variable travail – pour de vrai, pas comme simple expérience de pensée. Il est ressort que c’est important, primordial même, mais pas la réponse à tout. Je cherche encore, quoi, où, comment ajuster. Et je chéris tout ce qu’il m’a été donné de voir et de vivre, les rizières de Sapa, la baie d’Halong, les fjords de Norvège (quinze jours qui m’ont presque plus emballée que le mois passé en Asie), mais aussi la lecture au soleil, les dessins sur l’iPad, ou les cours de danse en petit comité en journée, avec une prof grec qui a fait Vaganova et m’a fait renouer avec l’idée que je pouvais encore, à nouveau, travailler en espérant progresser sur le mouvement. Je n’ai pas encore trouvé l’énergie pour traverser tout Paris le samedi matin afin de continuer avec cette même professeur à des heures compatibles avec le travail salarié, mais je continue mes cours du lundi avec F. Lazzarelli, prioritaires à tout autre. J’y ai le sentiment, grandiloquent mais réel, de vivre pleinement.

Un lundi soir, peu après ma reprise du travail, je regardais le premier groupe depuis le fond de la salle en attendant le tour du mien, et tout d’un coup, je nous ai vus, tous, en arabesque penchée, avec nos hanches décalées, notre placement bricolé, nos jambes à feu de plancher, je nous ai vus tous, avec nos couronnes, qui persévérons, qui sommes là semaine après semaine, pour rien, juste pour être là, et je nous ai trouvé beaux avec tous nos défauts d’amateurs, à nous enfermer un soir par semaine pour retrouver la sensation d’une liberté qu’il serait absurde de… je ne sais pas, juste nous, tous, là avec nos désirs et nos arabesques bancales, les bras en couronnes. Une tristesse d’une telle beauté qu’elle n’est plus triste du tout, juste belle et émouvante.

La vie n’est pas ce que tu crois. C’est une eau que les jeunes gens laissent couler sans le savoir, entre leurs doigts ouverts. Ferme tes mains, ferme tes mains, vite. Retiens la. Tu verras, cela deviendra une petite chose dure et simple qu’on grignote assis au soleil.

Je grignote, je grignote – au soleil, quand il est là.

Post-scriptum : mon année sabbatique m’a permis de percer un grand mystère de l’univers, aka pourquoi les retraités et les inactifs font quand même leurs courses en soirée ou le week-ends : il y a si peu de personnel aux caisses en journée que cela prend autant de temps voire plus qu’aux heures de pointes !

Post-sciptum bis : j’ai pu vérifier que, sans prendre le métro en heure de pointe, bizarrement, on tombe beaucoup moins malade (puis 4 fois en 3 mois à la reprise).