Les mantes religieuses éclosent et sont de sortie

(charmant)

Jeudi 5 juin

Premier rendez-vous avec le kiné que l’on m’a recommandé, dans un cabinet qui m’oblige à quelques contorsions spatio-temporelles : je suis accueillie par sa remplaçante. L’ironie n’est pas tragique, mais je suis dépitée… jusqu’à ce que ladite remplaçante s’avère faire de la danse classique dans l’école où je donne cours (et s’occuper vraiment de mon genou, sans m’expédier avec des électrodes pour paralléliser avec d’autres patients).

L’absurde d’avoir toujours peur de ne pas tenir et réussir à faire cours alors que c’est lorsque je donne cours que je me sens (mentalement) le mieux ces derniers temps. Le studio comme safe place hors du monde, hors de ma tête. (Les transports auront ma peau, en revanche.)

Au cours de barre au sol, les élèves parlent enfin plus librement, posent des questions, s’interrogent sur les sensations qu’ils perçoivent ou qui semblent leur manquer. C’est hyper intéressant, et l’occasion parfois de découvrir qu’il manquait des explications pour qu’un exercice soit vraiment efficace — comme ce pont avec les talons qui s’éloignent pour faire bosser les ischio-jambiers : en cherchant à résoudre pour une élève un problème de lombaires douloureuses par un alignement en « planche » (plutôt qu’une arche très cambrée), je donne à tous une précision qui faisait défaut. Les onomatopées affluent : ça travaille vachement plus comme ça. Si j’explique mal aussi !

Surprise en regardant Y. chercher l’écart : lui qui disait ne pas avoir de problème de longueur de psoas mais buter sur l’allongement des ischio-jambiers a maintenant sa jambe de devant entièrement étirée et c’est bien l’allongement de la jambe arrière qu’il manque pour arriver à l’écart. C’est le seul homme du cours, mordu : il travaille sa souplesse chez lui. Et depuis qu’il reproduit des exercices d’assouplissements actifs plutôt que passifs, ça se voit.

Ce n’est pas à cause de toi que la recherche est compliquée, c’est parce que j’ai moi le désir que l’on puisse se voir facilement : le boyfriend me débloque peu à peu comme divers niveaux d’un jeu vidéo. Net allégement de l’anxiété.

J’en reviens toujours aux mêmes motifs : culpabilité et contrôle. Quand je n’arrive pas à ce que tout coïncide, je n’en tire pas la conclusion que c’est impossible, mais que c’est de ma faute. Probablement parce que si c’est de ma faute, c’est que je peux agir sur la situation, elle n’est pas totalement hors de contrôle — ce qui me semblerait terrifiant, alors que c’est là même, dans cette absence de contrôle, que réside l’absolution. Ce serait reposant de ne pas toujours tout ramener à moi et de ne me soucier que de ce qui dépend effectivement de moi. Ce qui dépend de moi / ce qui ne dépend pas de moi : le stoïcisme comme remède à l’égocentricité ?

![]()

Vendredi 6 juin

Premier épisode de la série Étoile : c’est stratosphériquement mauvais. On a été habitué pourtant en tant que balletomanes à n’être pas trop exigeant sur la qualité des films et des séries qui prennent la danse classique pour toile de fond. On sait que les danseurs ne sont pas forcément de bons acteurs et que les bons acteurs ont rarement un niveau technique crédible pour jouer des danseurs pro ; on est habitué au mix et/ou à la moyenne des deux. Mais là… la direction d’acteurs (y compris pro, y compris célèbres) est inexistante, c’est pire que tout. Même que Neneh superstar, oui. Au moins faisait-il son job de navet avec dignité ; j’avais passé un bon moment à m’offusquer. Étoile n’en finit pas de tomber à plat, c’en devient gênant. Et c’est d’autant plus con qu’on a rarement eu des danseurs aussi bons dans des fictions à l’écran…

Deux gros pigeons se prennent (amoureusement ?) le bec. Impossible de trancher entre le partage et la scène de ménage, c’est l’illustration de cette expression si bien utilisée à contre-sens par le boyfriend que la bizarrerie a cessé de faire faute : « ils sont en bisbille » comme parties liées — en désaccord vraiment, ou de mèche ?

Comment ai-je pu laisser le carton du gaufrier-grill se couvrir de poussière ? Je tente enfin de reproduire le sandwich miso-cheddar-courge butternut croisé il y a fort longtemps sur l’Instagram de @lazysunnygirl. C’est un grand oui.

On nous demande de relire le programme du spectacle ; je bascule immédiatement en mode correctrice, à l’affût de la moindre correction ortho-typo et envoie une liste de corrections longue comme le bras (il n’y a aucune rigueur ni cohérence). J’ai quelques remords ensuite, ce n’était peut-être pas une réaction appropriée.

![]()

Samedi 7 juin

[rêve] les extraterrestres absents menacent notre survie, les hommes disparaissent, bientôt il n’y aura plus personne pour cultiver la terre, je n’ai pas encore commencé à faire des réserves de boîtes de conserve / j’ai tout perdu, perdu le boyfriend, autour d’une table reste ma mère, quelqu’un et mon oncle qui ne ressemble pas à mon oncle, vaguement à mon père ou au boyfriend, piètre figure consolatrice d’avoir tout perdu / je m’apprête à donner un cours de danse, la salle hangar ne s’allume plus une sonnerie sonne l’alerte, on attrape les couvertures que l’on peut, des serviettes aussi ça fera l’affaire, dans la cuisine de ma grand-mère j’attrape une bouteille de jus de fruits, me félicite d’y avoir pensé, hydratation et sucre pour tenir, on descend dans l’obscurité dans la cave qui est plus un entresol qu’un sous-sol, est-ce qu’on sera vraiment protégé ou est-ce qu’on mourra étouffé sous les décombres sans pouvoir appeler au secours dans la langue du pays, quelle idée d’être à l’Est quand se déclare une guerre, on n’a pas été prévenus, par la fenêtre on voit une file de loubards arriver au camping désert d’à côté, ça ne sent pas bon toutes ces gueules fermées crânes drus, JoPrincesse tente de me consoler à propos de mon livre mais ce n’est pas ça, je me fiche du livre, c’est la présence du boyfriend qui m’est essentielle, qui manque, il arrive je crois dans la file des réfugiés au camping sans tenteQuand on hésite entre angine, rhume et grippe, c’est que c’est un Covid. Encore assez léger pour que je donne cours masquée : c’est l’avant-dernier samedi de cours avant le spectacle. Ça ira pour les plus jeunes, hyper investies. Quant aux plus âgées… mon degré d’exigence est désormais que ce soit à peu près ensemble, tant pis pour l’en-dehors, les genoux pliés et les bras mollassons.

Suite à une mauvaise compréhension avec un collègue, je me retrouve avec la totalité des élèves durant l’heure de l’après-midi, soit trente élèves qui bavardent dans un même studio alors que la fièvre commence à monter. Ma voix disparue dans la matinée revient dans un cri pour rétablir le calme — effectif durant environ vingt secondes. Madame, par quel pied on commence dans le cercle, Madame, je ne trouve pas les épingles à nourrice, Madame, est-ce que ça va si, Madame, est-ce qu’on ne pourrait pas plutôt, Madame, ça va pas pour le porté elle me passe devant, Madame, pour la coiffure… Madame pare au mieux, mais Madame est hébétée (toujours un peu étonnée aussi que la coiffure préoccupe davantage les ados que le fait d’avoir une chorégraphie décente à présenter).

Une collègue est ravie de ma liste de corrections pour le programme ; ça l’agace toujours de remarquer ces approximations… et me libère des remords éprouvés après-coups.

La fatigue intense arrive dans l’après-midi, les frissons et courbatures grippales le soir. La série Étoile se regarde bien mieux ainsi assommée. Le Doliprane ne fait plus vraiment effet.

![]()

Dimanche 8 juin

Le rosier des roses roses disparues s’est réveillé plein de jeunes pousses hirsutes.

Repos, blog, lecture au soleil (je finis La Végétarienne d’Han Kang), Doliprane, mouchoirs, Sopalin. Et deux heures joyeuses au téléphone avec Melendili, à s’encourager sur nos fins d’années respectives.

![]()

Lundi 9 juin

Réveillée à trois heures du matin, grelottant d’une fièvre inexistante selon le thermomètre. Cours annulé pour cuver le Covid.

![]()

Mardi 10 juin

La fièvre n’est pas remontée ! Ne reste que rhume, mal de crâne et grande fatigue. Après hésitation, je me fais remplacer pour mes deux cours du soir, afin de pouvoir assurer de manière certaine les six du lendemain. J’aime bien la jeune femme qui répond présente pour me remplacer, lui transmets ma fiche d’exercices, la playlist qui va avec et un modèle de facture pour qu’elle ait toutes les infos ; j’aime ce moment de solidarité qui rompt un peu la relative solitude de la profession (on a du monde en face de soi, mais pas tant d’occasions que ça d’échanger entre collègues).

![]()

Les lucioles s’envolent depuis les herbes mortes

Mercredi 11 juin

Reprise. Six heures de cours avec le masque.

![]()

Jeudi 12 juin

Cette idée de newsletter danse classique me trottait dans la tête depuis trop longtemps, je m’y attelle. Cela rouvre du temps personnel au sein de cette fin d’année qui prend des airs de marathon à n’en finir pas — vraiment, excellente distraction pour me détourner des répétitions à venir et de l’anxiété qui va avec. Je suis obnubilée par tout autre chose, de gai, et retrouve l’enthousiasme d’écrire sur la danse comme aux débuts du blog, avant que les compte-rendus de spectacle, systématiques, ne deviennent répétitifs. Les premières adresses e-mails tombent en DM Insta.

Un tour au parc Barbieux ne suffit pas à me faire sortir de ma tête.

![]()

Vendredi 13 juin

Pas certaine que cette histoire de newsletter soit très bonne pour l’addiction aux shoots de dopamine, mais une autrice que j’aime beaucoup s’y est abonnée !

![]()

Samedi 14 juin

Dernier cours avant la semaine de répétition. L’enfant absente aux deux derniers cours sans justification des parents est revenue et, forcément, ne vit pas bien d’avoir été retirée du spectacle (sa famille n’étant pas du tout fiable, j’ai pris cette précaution pour éviter de me retrouver dans la situation de l’an passé que l’on m’a racontée : sans prévenir, elle n’est tout simplement pas venue au spectacle, mettant dans l’embarras ses camarades qui ont dû revoir leurs placements à la dernière minute). Elle plaide sa cause, dit m’avoir prévenue qu’elle serait absente pour une fête religieuse — ce dont je n’ai pas souvenir, mais que j’ai pu oublier au milieu de toutes les sollicitations (ça peut inclure deux samedis de suite, l’Aïd ?). Tandis que je lui rappelle qu’il faut dans tous les cas un message écrit de ses parents (elle a une trentaine d’absences non justifiées, ce qui serait largement suffisant pour déclencher un renvoi), me vient à l’esprit qu’ils ne savent peut-être pas lire et écrire ou pas lire et écrire français. J’ajoute à la hâte : ou par téléphone. Une parole écrite ou orale qui vienne d’une personne majeure ayant autorité. Reste ce doute : est-ce que je ne pénalise pas une élève à cause des manquements de sa famille ?

Les plus jeunes sont à fond, et l’on passe de probable cata à pas si mal, hé pour les plus âgées. Je serais d’humeur légère s’il n’y avait l’avant-bras scarifié de cette jeune adolescente qui devient mutique quand mon collègue et moi tentons de recueillir sa parole. Je lui propose d’écrire si c’est trop difficile à dire, et elle acquiesce, mais une fois pourvue d’une stylo et d’une feuille de papier, le mutisme contamine le geste. On dirait que ce n’est pas qu’elle ne veut pas, mais qu’elle ne peut pas. C’est trop gros pour elle, pour l’articuler, ça la dépasse. Et nous aussi. Il va falloir trouver de l’aide auprès de personnes formées pour. Je lui ai demandé de parler à un adulte, qui elle veut, pas forcément nous, mais un adulte en qui elle a confiance. J’espère qu’elle a (encore) confiance en un adulte.

![]()

Les prunes mûrissent et jaunissent

Lundi 16 juin

L. et S. ne seront pas là la semaine prochaine, c’est leur dernier cours. S. retourne en Italie au terme d’une année de césure pré-bac (chez eux, c’est avant) ; L. reviendra à la rentrée. C’est probablement l’élève qui a le plus progressé cette année. Elle était beaucoup plus fragile que les autres et a comblé l’essentiel du gap qui les séparaient. Elle me remercie, dit avoir vu la différence avec l’association où elle se trouvait jusqu’à l’an dernier : les corrections permettent de progresser et il était frustrant de ne pas en recevoir quand elle savait que ça n’allait pas.

![]()

Mardi 17 juin

Je reprends le chemin de la fac pour assister à la soutenance de M. En descendant (ou plutôt en remontant) du métro à Fort de Mons, tout est en travaux, route déviée, chaussée explosée, arrêts de bus déplacés, parpaing et pavés podotactiles entreposés sur l’espace qui a été ou sera un rond-point : deux ans seulement et le passé est déjà sans dessus dessous.

Le parc à côté de l’université est déjà désert, probablement depuis un mois. De hautes herbes occupent la petite colline de gazon où nous pique-niquions. Je transforme mon avance en promenade.

Dans la salle où je me glisse à la fin de la soutenance précédente, beaucoup de visages connus, d’étudiants et de professeurs. Une visite de courtoisie ? Le directeur de mémoire de M. s’étonne de ma présence. Il ne se doute pas que je connais M., encore moins que nous sommes amies. Quoiqu’il n’en montre rien, je le sens buguer dans la juxtaposition de la prof de danse classique, bourgeoise, valide, hétéro que je suis, et de la jeune étudiante queer, tatouée et piercée de partout, des cheveux actuellement bleus et un maquillage (de scène presque) très pailleté comme armure, qui explique avec une voix TedX avoir connu la camisole chimique et travailler sur la figure du monstre en danse contemporaine. Le pouvoir (de la danse et) de la neuroatypie. Au cours de son exposé, bien droite sur sa chaise, M. se balance d’avant en arrière pour calmer son stress — un tic que je n’avais encore jamais remarqué et un point pour le soupçon de TSA. Une amie à elle, arrivée un peu en retard s’est assise par terre en tailleur et presse son pouce contre l’index, le majeur, l’annulaire, l’auriculaire, l’index, le majeur… tandis que, derrière moi, ça crochète pour rester concentrée. Il n’y a pas à dire, nous formons une belle assemblée de neuroatypiques, cela me fait sourire.

Le tour que prend l’entretien ne me réconcilie pas vraiment avec le monde universitaire : le formatage encore une fois prime sur la pensée déployée, dont on ne saura pas grand-chose hormis qu’elle ne s’est pas coulée dans le moule attendu de la discipline telle que la conçoivent les professeurs en poste. M. résiste vaillamment, j’admire son sang-froid, sa persévérance intellectuelle.

Après un pique-nique débrief où l’on m’envie d’avoir chopé la meilleure salade VG de la cafét’, direction la kiné, qui m’explose les cuisses à coups de squats et de fente. J’en ai pour trois jours ensuite à sortir mes quadriceps de la tétanie ; autant dire qu’assurer un mercredi de cours dans ces conditions fait plus de mal que de bien au genou.

Ne pas partir d’où je pars d’ordinaire rouvre du temps, de l’espace. Je longe le parc de la Citadelle jusqu’à l’arrêt de bus, me promènerais presque. Tous les deux cents mètres ou presque, quand ça me prend, quand l’exercice mental exige sa vérification physique, je m’arrête pour tester un bout d’exercice pour le soir même. La barre s’invente le long du canal dans l’herbe, où je jette pour quelques instants mon sac et mes affaires. L’arrêt de bus est en plein soleil.

![]()

Mercredi 18 juin

Après, avant l’effort, le réconfort : un sorbet banane-kiwi à midi. De part et d’autres, six heures de cours. Et des cadeaux ! Alors que je déballe une gourde isotherme ultra-légère décorée de fleurs à l’aquarelle, ma bienfaitrice observe que ma gourde était vraiment toute petite, trop petite. C’est adorablement bien vu (et généreux !). Je remercie sans expliquer que ma petite gourde de 33cl, contrairement à celles de plus grande contenance, passe sous le robinet de l’autre école de danse. Comme les fashionistas qui changent de sac d’un jour sur l’autre, j’aurai désormais une gourde-du-mercredi, c’est dit.

Au lieu de m’affaler sur la chaise rembourrée de l’entrée comme à mon habitude, je file au théâtre. Une heure et trente minutes pour placer et filer les deux danses de mes classes ainsi que celles de mon collègue de danse contemporaine, en formation. Ce n’est pas énorme, et il faut commencer par apaiser le scandale soulevé par l’annonce de ce que les chorégraphies se feront sur demi-pointes, et non sur pointes comme prévu.

Au filage de lundi, mes collègues plus expérimentés ont estimé que les élèves n’étaient pas prêtes et que le risque de glisser était trop important ; en tant que débutante, je ne peux que me ranger à leur avis, malgré la déception, la leur comme la mienne. Les élèves sont persuadées que la scène glissante n’est qu’une excuse, qu’on ne veut pas les voir sur pointes, « réservées » aux horaires aménagés. On les trouve trop nulles, voilà, j’obtiens exactement l’effet inverse de celui que j’avais escompté, la fierté d’avoir dansé, même imparfaitement, avec les pointes aux pieds. J’avais réglé les chorégraphies en fonction de cet impératif, avec des montées sur pointes qui tenaient davantage du transfert de poids que de l’équilibre pour les unes et des relevés et piétinés sur deux jambes pour les autres. Les pointes supprimées, les plus jeunes se retrouvent avec une danse bien en-dessous de leur niveau, qui n’a plus grand-chose de classique. Sans compter les élèves qui ont racheté une paire de pointes spécialement pour le spectacle… (On aime le mail d’explication-excuses aux parents à 23h.)

Même si je bute parfois sur les prénoms et laisse le micro manger ceux qui m’échappent, le placement se fait mieux qu’en février : j’ai très littéralement pris de la hauteur en me plaçant quelques rangées avant la régie. En revanche, les changements rapides de coulisse ne fonctionnent pas, les élèves n’entrent pas à temps sur scène. On fait plusieurs tentatives, en modifiant l’ordre ou la composition des groupes, mais le problème ne fait que se déplacer. Dans le désordre, je ne remarque pas de suite qu’il y a un trou : qui est là, normalement ? C’est M., me répondent les enfants. Sur le moment, j’oublie ses avant-bras scarifiés, je l’imagine partie aux toilettes. De fait, elle est bien partie aux toilettes, mais pas pour y faire ce qu’on y fait. Elle pleure, me rapporte-t-on quelques minutes avant la fin. Il n’y a plus le temps, je dois libérer le plateau et les techniciens, la répétition se termine en eau de boudin. J’abandonne irrésolu mon gros couac chorégraphique pour retrouver l’élève partie en pleurant. Mutique, plusieurs mètres devant la surveillante, elle disparaît déjà dans la voiture de ses parents.

Cafouillage sur scène, élève partie en pleurant… j’ai très envie de faire de même, attends juste d’être chez moi. Cette impression de faire de la merde…

![]()

Jeudi 19 juin

L’appréhension de la journée me fait anticiper le réveil : 6h30, alors que je suis rentrée à près de 22h la veille et que m’attend une longue journée (dernier cours à 21h30). Je suis habituée à cet enchaînement tard-tôt du mardi au mercredi, mais rempiler du mercredi au jeudi est une autre affaire.

Je n’ai jamais réglé les lumières pour un spectacle et on m’a laissée seule pour le rendez-vous. Heureusement l’ingé est adorable et pallie mon inexpérience (« Alors ça, ça va être moche, ça ne va pas rendre comme tu veux, en revanche, je peux te proposer ça… »). Je l’observe manipuler la table de montage et les lumières se matérialiser à travers la brume répandue sur scène à cet effet. L’espace se sculpte et les atmosphères se définissent lentement : non seulement c’est le matin pour nous deux, lui avec son café, moi sans, mais le travail s’apparente à du montage vidéo. C’est précis mais un peu laborieux, il faut sans cesse rejouer la séquence, ajuster, enregistrer et nommer l’effet, s’assurer que la machine a enregistré la séquence, rejouer, ajuster les temps de transition… A ma surprise, les effets lumineux ne sont pas liés à la piste audio ; je pensais naïvement qu’ils étaient rattachés à un minutage et qu’en lançant la musique tout s’enchainait. C’est techniquement possible, apprends-je, mais pas ce qu’on privilégie, car encore plus chronophage. Il faudra lancer les effets manuellement, à l’oreille.

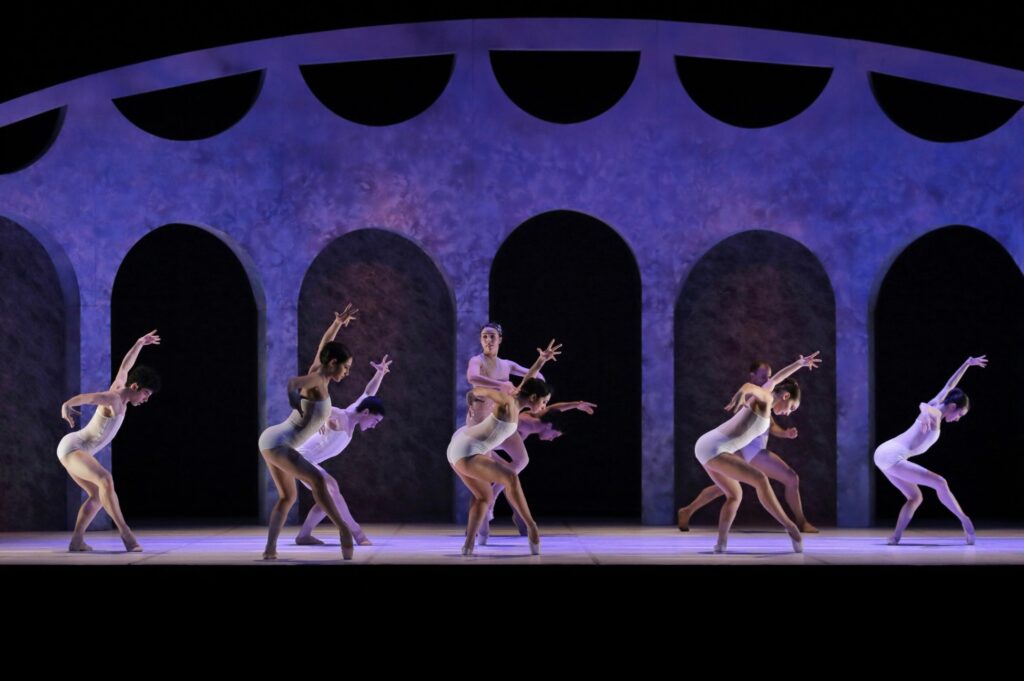

Il est 11h, le filage auquel je ne pourrai pas assister commence à 18h30. Plutôt que d’ajouter une heure de métro à ma journée pour rentrer chez moi, je reste assister au spectacle jeune public. Mon modeste rôle consiste à mettre en marche au début du spectacle la caméra… qui montre rapidement des signes de faiblesse. Mon collègue peste contre son TDA (maintenant qu’il le dit…). Les élèves de troisième cycle, dont certains intégreront des écoles supérieures à la rentrée, sont incroyables.

J’accueille mes élèves puis pars sous près de 30°. Retrouver des apprenants adultes me fait du bien après avoir pataugé avec les enfants. C’est le dernier cours pour M. et A. qui me remercient : mes cours leur ont permis de désacraliser une discipline qu’elles pensaient inabordable ; et m’encouragent : « Surtout, ne change rien. »

Fatigue niveau vertiges.

![]()

Vendredi 20 juin

Matinée de repos avant le premier spectacle. J’arrive très en avance pour les miens, un peu en retard pour assister au spectacle des petits de l’après-midi. Je le prends en cours de route, à temps pour assister au travail de mon collègue du samedi avec les tout-petits d’éveil-initiation. Il a réussi à chorégraphier une pièce qui ait une véritable identité artistique et ne confine pas les enfants à quelques gestes très statiques : je suis admirative. Je mesure aussi à quel point les lumières participent à donner cet effet de pièce aboutie ; chaudes et sombres, elles sculptent l’espace, deviennent décor.

Attente puis agitation. Je recouds l’entrejambe d’une salopette, le revers au pied d’une autre, quatre points rouges et d’autres plus désordonnés pour raccourcir les bretelles d’un justaucorps. Vous cousez bien, madame — un justaucorps noir cousu de fil rose… je rafistole. Une fois l’échauffement passé, que j’observe dans une semi-culpabilité d’inefficacité, la plupart des professeurs disparaissent en coulisses ou à la régie. Je reste avec les élèves dans les grands espaces qui servent de loge, aide à accrocher les rubans, à faire disparaître des bretelles en les rassemblant avec des anneaux de porte-clés, collectés chez qui avait (je me retrouve avec un anneau beaucoup plus plat et serré sur lequel je ne parviens plus à faire glisser mes clés à la fin du week-end).

Les professeurs hommes ne restent pas dans ces espaces où les filles se changent, ça fait sens, mais n’explique pas totalement la répartition genrée de certaines tâches que j’ai pu observer ces derniers jours : il n’y a que les femmes qui manient l’aiguille. Il semble aller de soi qu’indépendamment de toute expertise couture, nous savons faire quelques points – n’avons-nous pas cousu nos rubans de pointes ?

Le spectacle a commencé. J’oublie, n’avais pas compris que c’était à moi de donner les top à la régie, je croyais qu’ils avaient les repères et de fait, ils les ont, puisqu’ils rattrapent le coup. Les séquences vues et revues ces derniers jours s’enchaînent. Quelques gadins quatre fers en l’air chez les horaires aménagés (les enfants les plus rodés) confirment que la scène est glissante et font passer l’amertume de mes élèves privées de pointe ; peut-être, après tout, que c’était un peu dangereux. Moi aussi je manque de me vautrer en montant saluer à la toute fin, même sans glisser ; la scène est surélevée et je calcule mal sa découpe, des avancées ayant été ménagées sur la moitié des rues seulement. Gauche jusqu’au bout.

Le plaisir de la scène l’a emporté, il y a des paillettes sur les visages et dans les regards — des élèves mais aussi des parents qui, les yeux rivés sur leur huitième merveille du monde, n’ont rien vu autour de la désynchronisation générale. Quand une mère d’élève s’exclame que la chorégraphie était originale, je réponds mécaniquement :

— C’est déjà ça.

— Mais pourquoi vous dites ça ?

Mais oui, pourquoi ? Je bredouille, la fatigue, mon cerveau a fondu. On me raccompagne en voiture, j’en profite.