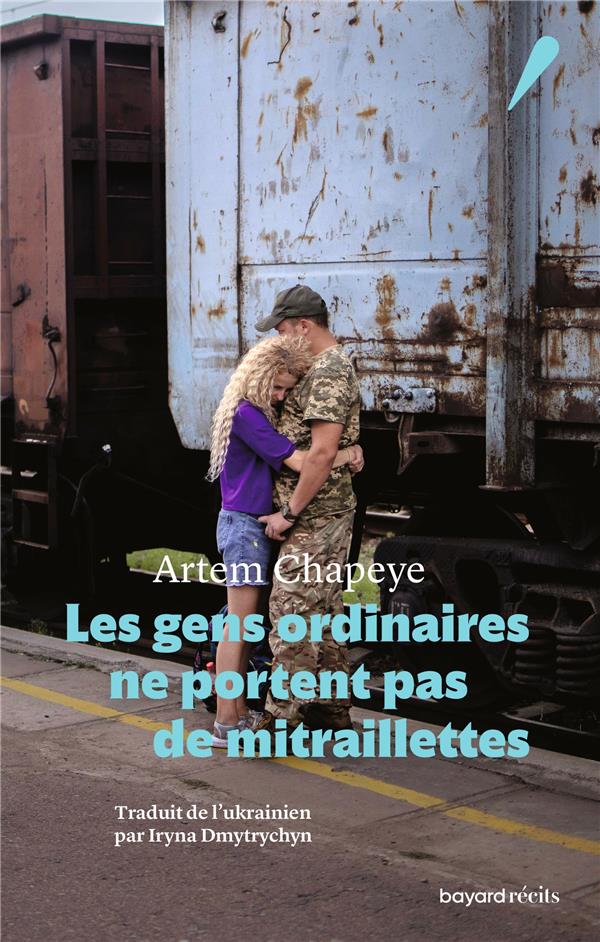

En couverture, j’ai reconnu une photo de Rafael Yaghobzadeh. Je ne me souvenais plus du nom du photographe, mais de sa série de portraits, si. Le titre a fait le reste.

Artem Chapeye s’est engagé dans l’armée ukrainienne lors de l’invasion russe. Son témoignage n’est pas celui d’un reporter de guerre, qui se donnerait pour mission de documenter un conflit, mais la réflexion intime d’un écrivain sur ce que la guerre affûte et fait affleurer chez soi, et chez les autres. À l’introspection se mêlent des considérations plus théoriques (mais toujours au prisme d’une expérience incarnée) sur le pacifisme, le féminisme, la sociologie des recrues…

![]()

L’irruption de la guerre

Je me souviens très nettement de ma principale sensation les premiers jours, lorsque les Ténèbres avançaient sur mon pays. Je ressentais de l’amour. Un amour omniprésent. Et de la solidarité avec ceux que je voyais et à qui je pensais.

Puis ce sentiment s’est évanoui. Les premières semaines, on croyait qu’on était tous dans le même bateau. Cependant, des personnes différentes, tout naturellement, ont fait des choix existentiels différents. Désormais, je dois fournir un effort pour retrouver mes sentiments d’amour et de solidarité. Si je ne fais pas cet effort conscient, la solidarité instinctive se limite à ceux qui ont aussi décidé de se battre, de rejoindre la résistance.

Les conducteurs en Ukraine ne sont pas très disciplinés, mais cette nuit-là, ils étaient tous polis. Aucune Ferrari ni aucune Lexus n’essayait de dépasser une autre voiture sur la droite, parce qu’elle se considérait comme meilleure. Ce jour-là, nous semblions tous être à égalité.

![]()

S’engager dans l’armée quand on est pacifiste

La veille, je me considérais comme un pacifiste convaincu. Depuis, j’appelle ce positionnement un « pacifisme abstrait ». C’est le privilège de ceux qui ne sont pas amenés à faire un choix existentiel et peuvent se permettre de théoriser.

Dans l’armée, je me suis demandé ce que faisait Mahatma Gandhi à la veille de la Seconde Guerre mondiale et pendant celle-ci. Une recherche Google m’a appris qu’apparemment, il écrivait des lettres respectueuses et pleines de tournures révérencieuses à Hitler en lui demandent de se raviser et de ne pas combattre […].

Aujourd’hui, je suis obligé de concéder que, peut-être, le « bien », en effet, n’existe pas. Alors que le « mal » s’impose à vous :

[…] — quand, au milieu de la nuit, votre sommeil paisible est interrompu par les bombes, quels que soient les intérêts géopolitiques avancés ;

— quand vos enfants risquent d’être touchés. Vos propres enfants, petits, fragiles, non géopolitiques.

J’escomptais qu’ils ne pourraient pas tuer tout le monde rapidement, par conséquent, mes chances personnelles de mourir étaient loin de cent pour cent. Si je devais parler en termes de psychologie et non de biologie, mes chances de survie psychologiques seraient supérieures si je m’engageas que si je trahissais mes convictions avec le risque que « quelque chose se brise à jamais ».

L’auteur cherche presque à s’excuser de s’être engagé : il ne pouvait pas ne pas. Il souligne à plusieurs reprises le fait qu’il n’en aurait pas été capable s’il ne s’était pas senti directement menacé — et dit toute son admiration pour ceux qui se sont engagés alors qu’ils étaient dans des zones en sécurité (comme certains Ukrainiens expatriés revenus défendre leur pays). Lui n’en aurait pas été capable.

![]()

Guerre et féminisme

Si je n’avais pas de problème avec mes opinions de gauche — bien au contraire, ma décision en découlait —, il était bien plus difficile de concilier ce que je m’apprêtais à faire avec le féminisme. Car cela revenait à reproduire le sempiternel schéma patriarcal de « la femme qui reste à veiller sur les enfants ». […] Comme avec le pacifisme abstrait, la chose suivante s’est produite : pendant des décennies, on construit autour de soi des bulles « justes » et « politiquement correctes » de positionnements théoriques. Mais vient la pratique de l’histoire, et elle fait voler en éclats tout cela d’un seul souffle.

Je ne sais toujours pas quoi en penser. Je le théoriserai plus tard. Quand j’aurai à nouveau ce privilège.

Et pour l’instant je ressens une admiration folle pour toutes les femmes en uniforme sans exception.

De même, je ne sais toujours pas quoi penser du partage des tâches entre les hommes et les femmes. Bien que féministes, les hommes de ma bande se sont engagés, alors que les femmes sont restées à la maison avec les enfants. Si la vie et l’intégrité physique sont le « prix à payer du privilège masculin », c’est un prix relativement élevé. En même temps, parmi les femmes qui se sont engagées, il y a beaucoup de féministes.

![]()

Survie psychologique et empathie

J’ai eu des moments de faiblesse immédiatement et j’en ai toujours.

J’ai fondu en larmes, le premier jour […]. Un autre soldait, qui venait d’être mobilisé, m’est venu en aide. […] J’ai été bouleversé : comment, dans cette situation, un être humain pouvait-il, contrairement à moi, penser à son prochain ? Il s’est avéré qu’il était étudiant au séminaire gréco-catholique. Il était préoccupé par une seule question. Il m’a regardé timidement et a demandé avec maladresse, après avoir dégluti :

« Dites, si je suis amené à tuer à la guerre, est-ce que je pourrai être consacré prêtre ? »

Moi, athée, j’avais envie de le rassurer sur le fait qu’il méritait non seulement de devenir prêtre, mais même pape. Il venait de se comporter comme un saint débutant.

Ma vie est morte, me suis-je dit. Puis j’ai éclaté en sanglots.

Et lui, un homme sévère avec une arme dans les mains, m’a enlacé.

Le plus dramatique, c’est l’existence brisée. Ensuite vient une nouvelle réalité à laquelle il faut s’adapter. Survivre physiquement et, ce qui n’est pas moins important, survivre psychologiquement.

L’auteur craignait « l’ensauvagement » et a assisté à plus de « douceur » chez les militaires (à mettre en relation avec le fait qu’il n’a pas été en première ligne ?) :

Et pour que le criminel n’ait pas froid aux pieds, le gardien l’a bordé. Comme une maman.

Malgré la divergence de nos points de vue, nous répétions souvent : « Je vois qu’on est d’accord. » Probablement parce que nos univers opposés supposaient la tolérance pour les opinions opposées. Et l’intolérance uniquement à l’égard de l’intolérance, du fanatisme. Peut-être étions-nous unis par la compassion à l’égard qui vivant.

![]()

Culpabilité et mur émotionnel

Les niveaux multiples de la culpabilité sont in phénomène psychologique inattendu en temps de guerre. […] Si vous êtes une femme avec des enfants, vous avez honte de ne pouvoir pleinement défendre votre pays. […] Si vous êtes dans l’armée, alors vous avez honte (ce qui est mon cas) de ne pas être en première ligne. Si vous êtes en première ligne, comme Yevhan, vous avez honte d’être officier et non simple soldat. Parce que vous dormez dans un lit et non à même le sol. Dans un abri et non dans une tranchée. Si vous êtes un soldat dans une tranchée, vous pensez à votre ami qui n’est plus en vie.

Sans afficher sa décision, il s’est fait muter de notre unité relativement calme vers la brigade d’assaut. Nous nous sommes croisés à la gare. Il a souri en guise d’adieu. Une semaine plus tard, il est revenu dans un cercueil. On nous a libérés pour aller à l’enterrement. J’ai eu honte d’y assister. Parce que j’étais en vie. Je me souviens de son sourire timide.

À chaque fois que je parle à une personne, je ressens de l’empathie pour elle et je commence à la comprendre.

Très progressivement cependant (pas instantanément), des hommes qui étaient proches autrefois s’éloignent, et vivent maintenant une tout autre vie. En revanche, des connaissances lointaines qui ont choisi de rejoindre les forces de défense deviennent plus proches.

J’avais très peur d’être changé par la guerre.

Je pensais, suivant les clichés, que j’allais devenir plus dur et impitoyable. Pour l’éviter, j’ai essayé d’évoluer dans le sens opposé : être encore plus sensible, plus gentil.

[…] Je crois ne pas être devenu plus dur, mais la guerre a commencé à me changer, d’une façon inattendue. Par exemple, malgré les critiques de ma femme, je n’ai pas réussi à éviter de percevoir différemment ceux qui sont allés combattre l’injustice et ceux qui ne l’ont pas fait.

Personne de ce cercle de parrains croisés ne s’est engagé dans l’armée. Je continue à communiquer avec chacun séparément, car je peux comprendre chacun séparément. Mais désormais, il m’est difficile de m’identifier à ce groupe d’amis d’enfance.

Il y a des choses dont un soldat discutera en priorité avec un soldat. Car il n’est pas sûr qu’un non-combattant puisse les comprendre. En effet, ce qui représente pour toi l’émotion la plus profonde est, pour un civil ou un étranger, l’objet d’un intérêt éphémère, d’un bavardage. Tu tentes de partager les mplus intime, et tes paroles risquent d’être dévalorisées […] par un changement de sujet de conversation pour quelque chose de plus excitant du genre : qui va remporter un Oscar ou un Grammy ? Je l’ai déjà expérimenté. Et cela fait mal.

![]()

Et l’ennemi ?

Ceux qui réfléchissent davantage ont pitié des Russes sans les plaindre. J’ignore si quiconque vivant dans un pays en paix peut comprendre la teneur de ce sentiment, mais la ligne suivante, écrite dans le style d’un chant populaire, est selon moi une des exrepssions artistiques le plus fortes autour de l’invasion russe : « Je regrette, cher ennemi, que tu te sois engagé ici. » Le poème a été composé par Anastasia Chevtchenko, une militaire, engagée volontaire.

« Le plus dur, c’est le premier tir. J’ai vu ses yeux…

[…] Ce sont des gens comme nous… — il sanglote de nouveau. On les a jetés sur nous, comme des chiens. Si ce n’est pas moi… Ce sera d’autres gars. «

![]()

Réalité, irréalité

Je n’arrivais pas à croire que c’était la vérité. Les smartphones, l’Internet et la guerre ? (La première chose que les soldats demandaient aux bénévoles au début étaient des batteries externes.)

Le sentiment d’absurde ne nous quittait pas. Pendant une garde nocturne, nous admirions, fascinés, avec un autre soldat, la lune monter derrière la forêt. J’étais conscient que pareilles expériences n’arrivent qu’une poignée de fois dans une vie. Comment, dans ce monde merveilleux, peut-il exister des gens qui déclenchent des guerres ?

[de retour à la guerre après quelques jours à l’étranger à la période de Noël, où l’auteur éprouve un sentiment d’irréalité face à la vie en paix] J’avançais dans l’obscurité et je ressentais que, pour moi, la réalité était ici, en ce lieu. Une véritable existence. Toute la profondeur de la vie.

Seulement, il s’agit d’une profondeur qu’une personne psychologiquement saine n’aurait jamais choisie de son propre gré.

Le livre s’achève sur ce dernier extrait.

Troisième lecture d’affilée écrite à la deuxième personne, tu ne trouves pas ça étrange ? Cette fois-ci, Hyam Zaytoun s’adresse à son mari présent-absent : un arrêt cardiaque et trente minutes de massage paniqué ont débouché sur un coma et probablement un cerveau endommagé. À partir de là, Vigile se fait récit d’amour et de détresse : c’est la parole continue dont l’absent se trouve enveloppé pour rester présent, rapportant et redoublant les paroles prononcées à son chevet, à l’hôpital, sans savoir s’il peut les entendre.

Troisième lecture d’affilée écrite à la deuxième personne, tu ne trouves pas ça étrange ? Cette fois-ci, Hyam Zaytoun s’adresse à son mari présent-absent : un arrêt cardiaque et trente minutes de massage paniqué ont débouché sur un coma et probablement un cerveau endommagé. À partir de là, Vigile se fait récit d’amour et de détresse : c’est la parole continue dont l’absent se trouve enveloppé pour rester présent, rapportant et redoublant les paroles prononcées à son chevet, à l’hôpital, sans savoir s’il peut les entendre.