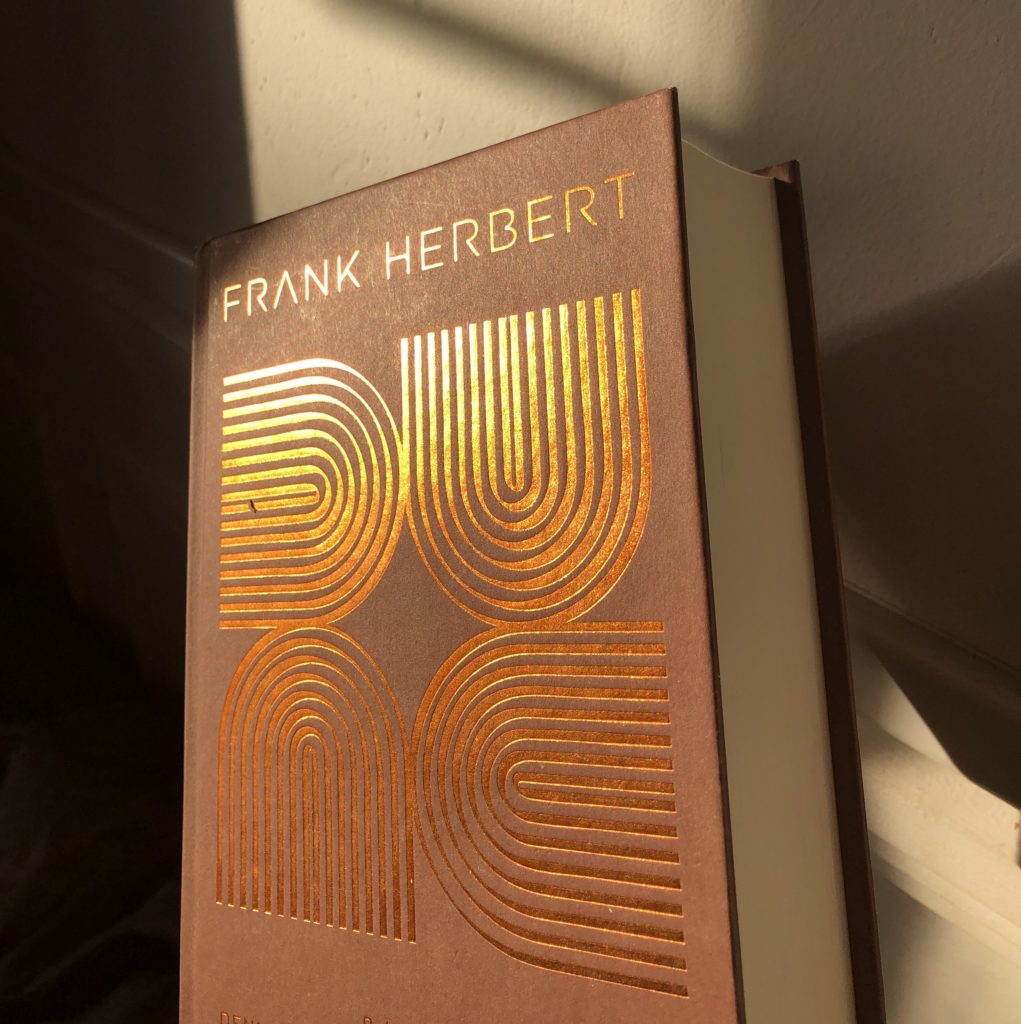

Le livre est magnifique. L’objet déjà, ce gros livre à couverture rigide avec cette incroyable trouvaille typographique pour le titre ; je l’ai fait miroiter au soleil bon nombre de fois. J’ai éprouvé un plaisir presque sensuel à passer le signet d’une dizaine ou de plusieurs dizaines de pages à chaque fois, le fin ruban orange crissant entre les pages de papier bouffant. Quand je relevais la tête après ce geste, j’étais dans le jardin de l’immeuble à Montrouge, sur la chaise dure au milieu de l’herbe, sur le fauteuil de la table à dessin déplacé dans le rayon de soleil devant la fenêtre, sur le lit-canapé quand il pleuvait.

Le livre est magnifique. L’objet déjà, ce gros livre à couverture rigide avec cette incroyable trouvaille typographique pour le titre ; je l’ai fait miroiter au soleil bon nombre de fois. J’ai éprouvé un plaisir presque sensuel à passer le signet d’une dizaine ou de plusieurs dizaines de pages à chaque fois, le fin ruban orange crissant entre les pages de papier bouffant. Quand je relevais la tête après ce geste, j’étais dans le jardin de l’immeuble à Montrouge, sur la chaise dure au milieu de l’herbe, sur le fauteuil de la table à dessin déplacé dans le rayon de soleil devant la fenêtre, sur le lit-canapé quand il pleuvait.

Jamais je n’aurais lu Dune sans avoir vu le film de Denis Villeneuve. Trop de noms. Trop de personnages. J’ai un mal fou avec les noms. Frank Herbert ne nous facilite pas la tâche en employant tantôt leur prénom tantôt leur nom. Passe encore pour Halleck qui est aussi Gurney, Thufir qui est aussi Hawat, mais le fils du duc de Leto, Paul, Muad’Dib, Usul, Lisan al Gaib et le Kwisatz Haderach… ça fait beaucoup pour juste Timothée Chalamet, si vous voulez mon avis. Même le vers des sables avance under cover, faiseur (d’épice) ou Shai-Hulud (divinité).

Ça se lit bien, pourtant, quand on a intégré le gros des personnages et la trame de l’histoire grâce au film. Il faut se concentrer pour savoir qui pense quoi de ce que dit qui déjà ?, mais ça se lit bien.

J’avance plus vite que je ne pensais, parmi les paragraphes sans cesse brisés par de la parole : discours direct, rapporté, prononcé, pensé, entre guillemets ou en italiques…

On revient sans cesse à la ligne. Dune après dune après crête.

Tout est question de parole : la Voix des Bene Gesserit, une voix-ordre qui contraint (un peu comme l’Imperium de Harry Potter), mais aussi pléthore de paroles prononcées, données, entendues, répandues, qui articulent et cachent des plans dans les plans dans les plans — pire que la fatalité grecque où l’on embrasse son destin dans le mouvement même que l’on fait pour y échapper. C’est très machavélien, cette histoire, mais dans une veine au moins aussi psychologique que politique — d’où que j’ai pu accrocher. Il s’agit toujours de lire les attitudes, les visages et, surtout, les intonations de chacun. Entendre l’émotion, le mensonge, l’indice, le vers qui s’approche : tout se fait à l’oreille, presque d’instinct.

On a plaisir à être aux côtés de celui qui sait parce qu’il devine, de source sûre, d’instinct, par prescience : Paul a été élevé par sa mère dans la manière Bene Gesserit, une société plus ou moins secrète de femmes qui suivent un entraînement rigoureux pour développer des capacités mentales qui confinent à la prescience. Il outrepasse bientôt l’enseignement reçu, et aux cours de visions perçoit le temps dans une sorte d’éternité concaténée — d’où l’un de ses surnoms qui lui viendra en temps et en heure, le Kwisatz Haderach, « court chemin », raccourci, court-circuit de la pensée. Cette conception du temps et de sa prescience m’a fascinée (plus que le devoir « geisha » des Bene Gesserit, mariées sans avoir leur mot à dire à des puissants pour manipuler le cours de l’histoire selon des intérêts eugéniques).

J’ai aimé aussi la danse des sables, conduite au non-rythme du désert. Et j’ai été surprise par la dimension écologique de Dune — non pas tant comme impératif moral de préservation que comme compréhension des écosystèmes. Un chapitre entier est dédié aux liens entre faune, flore, géologie et climat sur Arrakis, à la manière dont ils forment des systèmes interdépendants et dont l’homme peut influer dessus. Je me suis étonnée de cette interruption érudite au milieu de l’intrigue, mais la fascination a vite opéré (un peu comme le chapitre sur les égouts de Paris dans Les Misérables). Frank Herbert sait préserver l’équilibre de son récit, et relègue en appendices les précisions maniaques qui le démangeaient manifestement de partager, érudit forcené de son monde imaginé.

Les souvenirs du film se sont fait discrets à la lecture. Les visages des acteurs ne sont jamais venus me déranger (le seul à avoir jamais surgi est celui de Feyd Rautha) et la seule différence narrative à m’avoir sauté au visage concerne Chani, qui a déjà un fils avec Paul lorsqu’il passe à l’attaque puis conclut une alliance par un mariage. Surtout, sa colère de femme trahie est inexistante dans le livre, où elle s’efface d’elle-même, consciente des enjeux politiques (et humains trop humains…). Loin de sacrifier ou de répudier Chani, Paul lui assure qu’elle gardera toujours sa place auprès de lui, soulignant que le mariage est purement politique et qu’il ne touchera jamais la princesse. Denis Villeneuve a du estimer que la révolte de Chani serait plus acceptable pour un regard contemporain que son effacement spontané, assimilable à une soumission — même si le personnage n’en sort pas forcément grandi (disons qu’il gagne en puissance ce qu’il perd en aura, à rager de voir l’intérêt supérieur l’emporter sur son propre intérêt).

![]()

Avant d’être complètement embarquée, j’avais commencé à prendre en photos des extraits. Quelques grains de sables dérisoires :

« […] J’aimerais que l’amitié existe entre nous… avec la confiance. J’aimerais que naisse ce respect mutuel qui croît dans la poitrine sans exiger le mélange des sexes. » (Stilgar à Jessica)

Paul a-t-il subi l’épreuve ? se demanda Jessica. Il a des capacités pour triompher, mais l’accident peut venir à bout des meilleurs.

Attente.

C’est la tristesse, songea-t-elle. On ne peut attendre aussi longtemps. Alors, la tristesse de l’attente vous submerge.

L’attente imprégnait leurs vies.

Nous sommes ici depuis plus de deux années, songea-t-elle, et il nous reste au moins deux fois aussi longtemps à attendre avant d’essayer d’arracher Arrakis au gouverneur Harkonnen […].