(Semaine du 28 août au 3 septembre)

Chroniquettes de la souris

(Semaine du 28 août au 3 septembre)

Des artistes japonais présentés par la MEP dans une exposition dévoilant le fonds issu d’une donation, le seul que je connaissais de loin, c’était Araki. Aucune femme ligotée, cependant, seulement la sienne en deux murs qui se répondaient : voyage sentimental, au début de leur relation, et voyage d’hiver, à la mort de sa femme. De cette série, je retiens surtout deux photographies accrochées côte à côte : une ombre de branchages sur des escaliers ensoleillés d’hiver, et le même bouquet dans la chambre d’hôpital.

Pour le reste, terra incognita et plaisir de la découverte…

Ihei Kimura, signes extérieurs de symboles nippons : rizières, gargotes d’Asakusa, et chapeau-patelle à la sage beauté ombragée.

Shoji-Ueda, surréalisme sur dunes. Je ne sais pourquoi, cette photo-ci me fait irrémédiablement penser à un roman de Boris Vian que je n’ai jamais fini, L’Automne à Pékin.

Hiroshi Sugimoto, éclaireur des salles obscures.

Seiichi-Furuya, l’homme à la femme schizophrène, qu’il a photographiée jusqu’à ce que sa maladie la pousse au suicide.

Après ces photos-ci, on en voit d’autres, où le visage s’émacie peu à peu, jusqu’aux pommettes de squelette, un pied dans la tombe, le crâne qui dérange par l’intensité de son regard.

Masahisa Fukase, la solitude des corbeaux. Importance de l’accrochage, qui par juxtaposition transforme des cheveux-zo-vent et au soleil en plumes de mauvais augure.

Ikko Narahara, ô temps suspends ton vol. Parmi mes préférées.

Ishimoto, un Japonais aux États-Unis. Et loin d’être le seul. Tout au long de l’exposition, on sent l’histoire des États-Unis intriquée à celle du Japon, en-deça au-delà de la guerre, comme si les États-Unis avaient été la porte d’entrée du Japon vers l’Occident – opposition historique, connivence géographique ?

En regardant le travail d’Ishimoto, je me suis dit que le lieu photographié dictait en grande partie sa composition (mettant le holà au fantasme de photographie nippone), puis nous avons terminé au pas de course par l’exposition annexe sur Bernard Pierre Wolff et l’immédiate impression de plus grande familiarité a rendu son importance au lieu d’où l’on regarde.

Eikoh Hosoe, érotisme à la Man Ray.

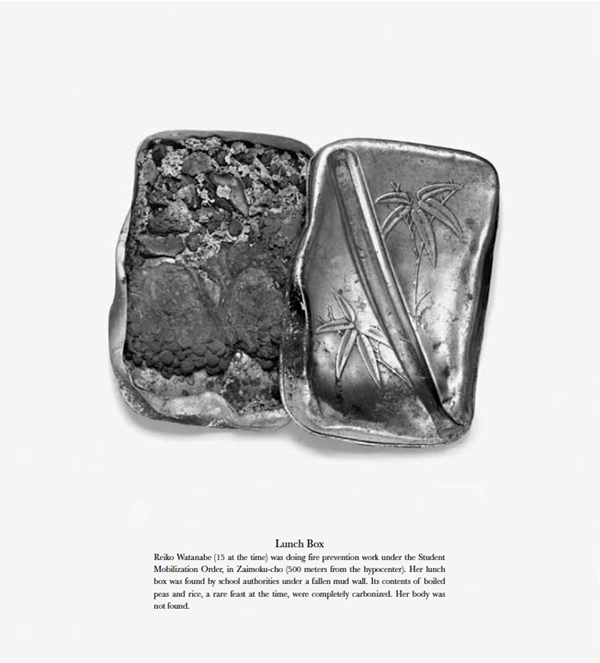

Hiromi Tsuchida, mémoire atomique. Les textes prennent le pas sur les photographies, qui sont là pour les incarner brièvement, indubitablement. Elles s’avancent comme preuves et reculent devant l’histoire des textes en regard. Il y a une série de portraits de survivants, accompagnés de la mention du lieu où ils se trouvaient lors de l’explosion et des proches qu’ils ont perdus. Et une autre série de portraits de ceux qui n’ont pas survécu, à travers des objets retrouvés, déformés, carbonisés. Particulièrement émue par celui-ci et la précision-qui-tue comme un doux rayon de soleil en plein guerre (a rare feast at the time) :

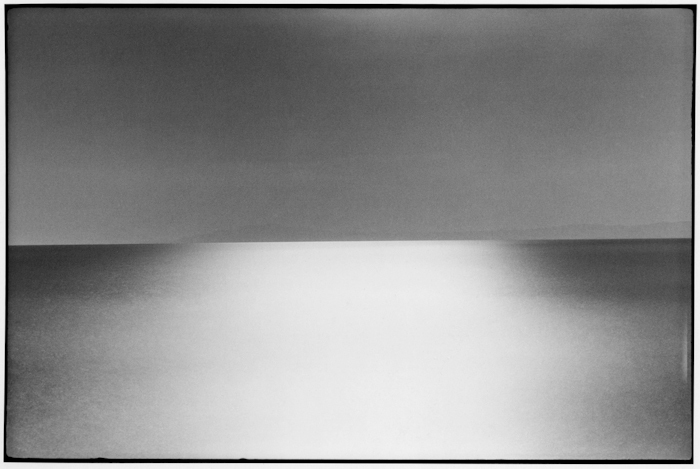

Mémoire et lumière, double thématique, double pôle de l’exposition. Hiroshima et Nagasaki concentrent la mémoire en un noyau brut ; autour de l’archipel, diffuse, omniprésente, la lumière se répand et s’épure dans des photographies de la mer. Elle est présente chez plusieurs artistes, que je me mets alors à confondre (les photos qui suivent n’étaient pas nécessairement dans l’exposition, mais c’était le même esprit).

Juin. Les Japonais m’ont semblé si déprimés-déprimants que je suis farouchement décidée à prendre le contre-pied. Je retrouve un certain contentement à travailler.

Juin. 30 ans de JoPrincesse, une soirée douce et dansante, dont je conserve, encore aujourd’hui, les paillettes – au moins une, dans ma salle de bain, à côté des toilettes. Octogonale et argentée, dédoublée par le reflet dans le carrelage de la baignoire. Ça me fait sourire à chaque fois que je vais pisser. (La vraie poésie.)

Juin. Dîner avec P. J’ai voulu me soustraire au sourire de pitié-empathie apparu sur son si beau visage, mais j’ai vainement tenté de changer de sujet : mes amies sont aussi têtes de mules que moi ; il a fallu épuiser la question. Elle a attendu que je me cogne comme une souris en cage à toutes les issues de secours, patiemment maintenues closes, jusqu’à ce qu’immobile, enfin, je reconnaisse ma défaite d’autruche et regarde en face. Trois mois se sont écoulés depuis, et le problème d’alors me semble lointain. Grâce à ses yeux tristes.

Mi-juin. Anniversaire surprise d’O. qui, à la vérité, a l’air moins surprise que perplexe de ce qu’on lui a menti. Elle rit, heureuse, mais bute sur la même observation, visage après visage, de même qu’elle nous a découvert, un à un : par omission ou franchement, toi aussi, tu m’as menti ! Fragilité de ce qu’on croit. Fragilité de l’amitié : j’échappe à la phrase de perplexité parce que je n’ai comme souvent ni pris ni donné de nouvelles en un long temps.

Mi-juin. Anniversaire surprise d’O. Passant sous le chambranle de la porte, j’entends derrière moi celle qui était témoin au mariage d’O. et que j’avais conduit sur les lieux, je l’entends raconter l’agression dont elle a été victime dans le métro, aux aurores, alors qu’elle rentrait de sa nuit d’infirmière, les côtes cassées, le dos brisé… Elle raconte ça comme elle me l’avait raconté l’an passé, la glace à peine brisée. Le traumatisme : raconter l’agression à chaque nouvelle rencontre, à de nouveaux inconnus, comme élément, désormais, de son identité.

Fin juin. Paradis du fruit de George V avec V. avant son spectacle : une salade bobo pour elle, une coupe glacée pour moi. Elle remercie son binôme depuis maintenant dix ans de lui avoir appris à communiquer, vraiment. Elle le conseille et le répète ; je l’entends dans ce qu’elle me raconte des relations dans la compagnie, face à ses collèges, face à son supérieur bel artiste mais mauvais manager. Je suis admirative devant son aplomb et sa détermination à ne pas se laisser faire, tout en respectant les autres. Admirative et fière, aussi. Comme de beaucoup de mes amies, désormais plus matures que moi, l’éternelle enfant sage.

Fin juin. Anniversaire de LazySunnyGirl. Son groupe d’amis n’est pas vraiment le mien, mais je la retrouve toujours avec plaisir. Installée dans le bar, une cabine photo en noir et blanc me donne des envies de surréalisme, identité de dos, main abandonnée, rideau fermé. S’y succèdent les grimaces, heureux délires de groupe auxquels j’ai toujours le plus grand mal à m’abandonner, à regret. Je ne me force plus ; je garde le souris et pars tôt, en emportant la jolie bouteille de limonade bio que je n’ai toujours pas converti en solitaire, faute de fleur à y mettre. Crêpe à la crème de marron en sortant, avec les compliments de la maison et une ristourne du vendeur, retour paisible et heureux de solitude.

Fin juin. Dîner avec la team édition. En l’absence de la cinquième acolyte, désormais mère, et peut-être en partie parce qu’elles savent que je n’en veux pas, les autres se sentent suffisamment en confiance pour aborder, à tâtons, la question des enfants. Question qu’elles ne se posent pas, pas directement, mais qu’elles sentent posée par la société, comme sommées de prendre position.

S. ne se projette pas ; elle ne sait même pas ce qu’en pense son copain, qui plane en thèse à mille lieues de tout ça.

J. n’en veux pas a priori, mais elle sent le désir poindre son nez quand elle est en couple et très amoureuse. L’idée flotte, son copain serait plus partant qu’elle, partisane du : pas tout de suite, profitons d’abord de la vie (avant de la donner), on verra après.

C., qui ne se voit pas mère, commence néanmoins à se poser la question de la transmission. Mais elle ne voudrait pas projeter sur un enfant le sens qu’elle peine à trouver dans sa vie. D’abord régler ses problèmes.

Cette conversation feutrée dans le brouhaha du restaurant m’a émue, intime, sensible et sensée, bien plus nuancée que ce qui est habituellement martelé par les mères comme par les nullipares qui comptent bien le rester. Tout cela n’est pas réductible à une question de désir (d’en avoir, comme si l’on n’avait jamais ses raisons, autres qu’hormonales) ou bien de raison (de ne pas en vouloir, comme si c’était forcément une absence de désir et pas un désir de ne pas). J’ai tendance à penser qu’on rationalise a posteriori en décision ce qui n’est d’abord qu’une intuition intime, et qui en tant que telle n’est pas discutable – seulement plus ou moins audible.

Début juillet. Anniversaire de Melendili dans une nostalgie douce-amère d’odeur de bière. On voudrait toujours faire plus, mais je suis contente d’être là. (Et pour une fois, je ne suis pas la seule à carburer au virgin mojito.)

Début juillet. Répété du défilé aérien. D’une année sur l’autre, j’oublie la différence entre les rafales et les mirages, mais je quitte toujours mon poste pour courir à la fenêtre comme si j’avais 5 ans.

Mi-juillet. Journée à Étretat avec Mum. On prend le pont de Tancarville comme on prendrait un toboggan (comme la ligne 5 prend le tournant entre Austerlitz et quai de la Râpée ; comme les dos d’âne à l’arrière de la voiture, enfant) à l’aller et au retour – un petit goût de San Francisco au-dessus des campagnes françaises. La ville est blindée de touristes, dont nous sommes. Un 15 août, pensez-vous. On tourne une heure en voiture à la recherche d’une place de parking. Mauvaise conscience d’échanger tant de CO2 contre un peu d’iode. On grimpe ; on respire plus rapidement, puis plus large ; nos yeux s’accoutument à l’horizon. Les falaises disparaissent quand on est dessus et qu’on s’éloigne de la plage-paysage ; le calme fait son apparition, l’odeur, les plantes, les conversations et leurs bribes croisées. J’aurais pu passer la journée à longer le littoral, à frôler puis oublier mes souvenirs écossais. Nous n’avons pas cherché d’hôtel, finalement, nous avons pris une glace puis sommes rentrées, rassasiées d’air marin.

Mi-juillet. Lendemain de la journée à Étretat chez Mum. Plaisir de se lover et paresser dans le canapé rouge, le dimanche, le passé pas si lointain mais plus si proche de lycéenne puis étudiante chouchoutée. Les pancakes au petit déjeuner. Le déjeuner sur la terrasse si parfaitement bicolore qu’on la dirait sortie d’un magazine de décoration. Une glace sur la place du marché, menthe claire, claire, claire, impossible à confondre avec de la pistache : menthe pastille Vichy. Promenade dans le domaine du château, du côté des biquettes, bien après Marie-Antoinette, là où on avait pique-niqué l’an dernier pour l’anniversaire de Melendili (chaque été, ai-je l’impression, il faut aller un peu plus loin pour trouver une entrée libre). Mum n’était jamais venue par là. La lumière est dorée, dorée, dorée ; la clairière, large comme le jardin de Dad pendant mes étés khâgneux. Golden hour, le cœur aux yeux.

Fin juillet. Déménagement d’Hugo et Mimiskaya, appris par hasard en le croisant dans la rue. Cela m’a collée une grosse bouffée de nostalgie, comme si je nous voyais tous d’ici dix ou vingt ans, en surplomb du temps qui passe et qu’on jalonne d’étapes plus ou moins attendues. J’arrive à l’âge où l’on emménage ensemble, à l’âge où les gens qui poussent les poussettes ont le même que le mien et ne sont plus babysitters, à l’âge où l’on commence à persévérer dans la vie qu’on s’est choisie. Cet âge jusqu’à présent repoussé en périphérie de mon second cercle amical a pénétré jusqu’au premier. (Les Versaillais ne comptent pas.)

Fin juillet. Déménagement d’Hugo et Mimiskaya. Du cinquième étage sans ascenseur au quatrième sans également, sauf à passer par l’immeuble d’à côté : ascenseur jusqu’au quatrième, escalier en colimaçon jusqu’au cinquième, traversée des chambres de bonnes (d’où sortent des gens qui n’ont l’air ni pauvres ni étudiants) puis escaliers pour redescendre au quatrième du bon immeuble. Nous nous sommes vite retrouvés trempés de sueur, et liés par le poids des cartons, sans même que j’ai retenu tous les prénoms. Il faut croire que je retrouve mes origines bretonnes en déménageuse amateur, et cela me met en joie comme quand, en classe, il fallait réaménager les tables : j’étais toujours partante pour activer des muscles autrement guère sollicités en ces murs, et faire étalage d’une force qu’on attendait surtout des garçons. Là, je réfrène cet élan et renonce à certains cartons pour préserver mon dos. Mais j’aime l’épuisement qui me gagne, et passer par-dessus, remonter encore et encore, en se croisant dans les escaliers. Je ne cache plus être essoufflée, comme lors de la première montée. Les garçons galèrent avec la machine à laver. On se retrouve de l’autre côté du miroir, où tout est à recommencer. Mimiskaya a trouvé une technique imparable pour transporter planches et cartons à travers le couloir des chambres de bonnes : utiliser le fauteuil à roulette au cuir déjà bien entamé. Roule, roule ma poule, on fait un bruit du tonnerre mais on s’amuse bien en se fatigant moins. On finit tous épuisés dans le nouvel appartement calme et lumineux que j’envie un peu, à attendre des pizzas qui mettront une heure à arriver. Bavardages de geek aux quatre fromages. Les courbatures sont encore à venir.

Début août. 5 ans + 24. Me voilà adulte selon Saint-Augustin. C’est une belle journée d’anniversaire, autant par la météo, étonnamment clémente après une semaine d’instabilité pluvieuse, que par les gens qui l’ont peuplée. Après-midi avec Mum, massage et mousse au chocolat. Soirée pique-nique au parc Montsouris en comité restreint, et par le mois et par envie. Sur la nappe rayée, du fromage, de la tapenade aux figues, une boîte à musique, des amis. Et la lumière dorée qui nous auréole de son déclin. Je suis trop surexcitée pour être gagnée par la nostalgie, toute entière contenue dans les polaroïd de JoPrincesse, transformée en princesse pré-raphaélite par sa robe champêtre et ses cheveux ensoleillés. Je raconte n’importe quoi, à peine aidée par le doux fumet de RER B d’un groupe voisin. Je souffle les bougies sur le carrot cake princier, recroquevillée les fesses en l’air comme la souris en pâte de sucre plongée dans le nappage au chocolat sur le gâteau délirant d’O. L’identification est totale. L’excitation aussi. Tout de même, je me détourne de temps en temps de la nappe rayée pour soulager mon dos en tension et observer la cime des arbres bordée de lumière, qui se dessine nettement puis se confond doucement. Il commence à faire froid, même avec Palpatine tendrement affalé sur moi. Encore un peu, je grappille des miettes de temps et de peanut butter cookies, apportés par une A. speedée-épuisée. Puis il faut se résigner et lever le camp, se réchauffer à grandes enjambées.

Août. Seule au bureau avec l’ex-stagiaire, futur héritier. Personne ne voit mon écran : je bosse mieux que jamais, par plages hyper concentrées, pour ensuite prendre le temps de vider la pile de mon lecteur de flux RSS, bidouiller mon nouveau blog, m’essayer aux podcasts ou jouer avec les flexbox. Ce régime peu orthodoxe coupe court à la lassitude qui d’ordinaire me fait scroller toutes les dix minutes le travail accompli dans le découragement de ce qu’il reste à faire. Journées légères.

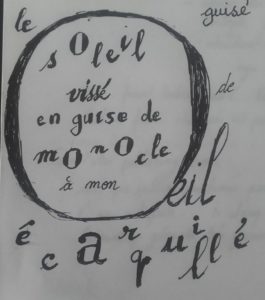

Août. Palpatine travaille toujours comme un forcené, mais nous avons peu à peu repris nos soirées, nos promenades et nos discussions écarquillées sur le canapé gris-bleu foncé. Cela ne semble peut-être pas grand-chose, mais ça change tout. Soirées légères. Matinées lumineuses.

Août à la dérive. Même sans congés, la vacance est là, dans l’inhabituel calme parisien (quoique moins désert que les années passées). J’aime et abhorre cette période qui doit toujours prendre fin, alors que j’y suis nichée avec Palpatine comme dans une cabane hors du monde. Il faut bien en sortir, ne serait-ce que pour se nourrir des autres, par quoi nous nous substantons mutuellement, mais cette nécessaire réouverture m’est à chaque fois une micro-déchirure désagréable. Un pincement semblable aux fins de week-ends ou de vacances quand, petite, je revenais chez moi d’autre chez moi ; chez ma mère, chez mon père. Je ne préférais pas un lieu à l’autre : je détestais l’arrachement, fût-il régulier et bénin.

Mi-fin-août. La vacance m’envahit la cage thoracique, m’étouffe de sa trop grande légèreté. L’éphémère, le doré. Je vois tout se détacher de ce fond, l’impermanence, l’intranquilité. Vanités sans crâne ni bougies. J’ai de plus en plus de mal à profiter des choses sans que m’étreigne la lancinante émotion de la golden hour. Du mal à me lancer dans une activité, à choisir un divertissement tel que j’en oublie sa nature de divertissement. Parfois j’envie Palpatine, de se tuer à la tâche. Et non. Cela fait un an, peut-être deux, voire trois, que je papillonne d’une idée à l’autre, comme ces étudiants velléitaires que je méprisais. Un mois, je vais devenir chocolatière. Le suivant, professeur de danse, d’ailleurs mon prix de conservatoire me donne l’équivalence de la partie technique. Oubliez tout, je vais me remettre à l’informatique, puisque j’ai les bases. Mais je ne supporte plus de passer mes journées assise : je boucle. Je suis devenue paresseuse depuis que je ne suis plus ni danseuse pré-pro, ni pyshcokhâgneuse. La discipline s’est brisée sur l’échec ; j’ai continué par habitude sans comprendre que je finissais sur ma lancée, sans plus d’élan. Le goût de l’effort, que je ne percevais même pas dans la discipline, s’est mis à me faire défaut. S’il est vrai que la paresse n’est pas le goût de la farniente, comme je le croyais, mais le découragement devant l’effort, alors je suis devenue paresseuse. Je me tends des carottes pour me remettre en train, mais la vérité est que je ne sais plus où persévérer. (Seul apaisement dans l’immédiat : la câlin-plaquage qui bloque les hoquets d’angoisse. Mais je sais aussi que le meilleur moyen de retrouver l’équilibre est de me retrouver seule ; sinon, je me raccroche aux autres et vacille encore plus lorsqu’ils s’éloignent d’un pas.)

Fin août. Mes collègues sont rentrés de vacances, leurs ordinateurs saturent à nouveau la pièce. Grognon comme pas possible le premier jour, je reprends peu à peu ce que leur présence a à m’apporter : apartés personnels, bonnes vacances, bonnes adresses, et discussions professionnelles, remotivant quelque peu la routine. S’il y a matière à débat, alors peut-être que ce que je fais à un sens, un peu.

Fin août. Je rentre à pieds plusieurs fois par semaine, en attendant la reprise de la danse et ses endorphines. J’ai réalisé mes premiers bonbons en chocolat, au praliné. Je m’accroche à mes lectures et l’idée commence à poindre de prendre à nouveau des congés pour finir le premier jet de mon bouquin sur la danse, sans savoir si j’aurai le courage de m’y atteler ni même celui de m’en désintéresser. Je préfère voir petit, pour le moment, laisser les idées de dessins et d’articles de blog bourgeonner. Je les bichonne le soir avant d’aller me coucher comme, gamine, je rêvais à tous les bricolages manuels que j’allais bien pouvoir faire, inspirés de Minnie Mag. Des trucs de souris, on n’en sort pas.

Fin août. Août n’en finit plus de finir, mais on y est bientôt. Bientôt une nouvelle saison, les feuilles par terre, l’ivresse oublieuse de soi dans les salles noires des théâtres. La golden hour déjà se raccourcit, le soleil plus bas disparaît derrière les immeubles avant de prendre à la gorge. J’aime passionnément le soleil, mais je me demande si je ne préfère pas secrètement les jours gris ou plutôt blancs, qui laissent la journée se dérouler dans un temps étal, sans qu’on soit sans cesse pressé par le sentiment de la fin. Peut-être reprendre un bref journal m’aidera-t-il à retrouver prise sur le temps quotidien.

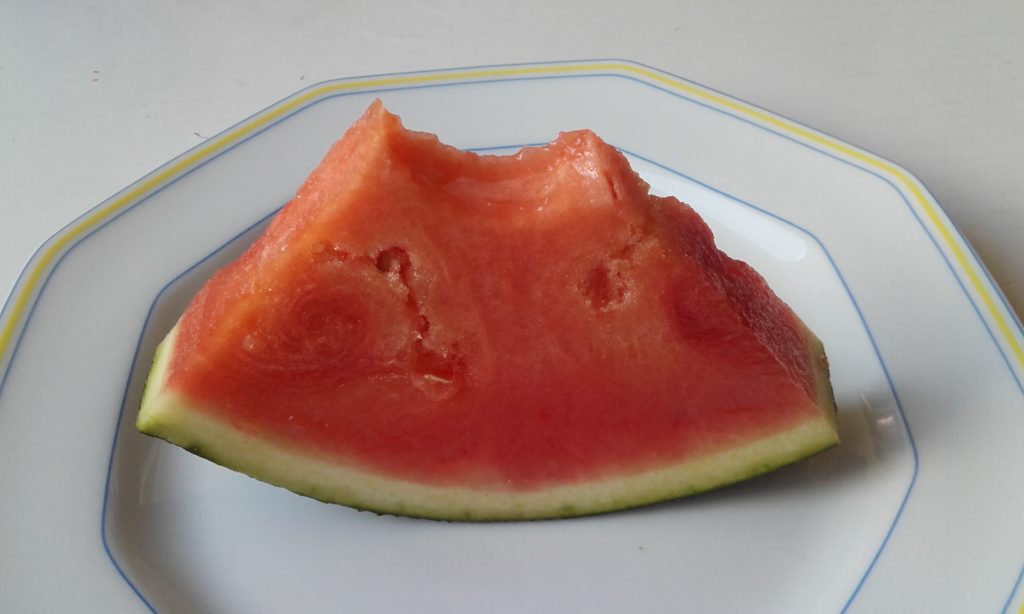

Juin. Le lendemain de mon retour du Japon, complètement jetlaguée, j’ai rencontré @squintar, qui, globalement, m’a fait cette impression-là :

Début juillet. Le mois suivant, elle organisait chez elle un anniversaire à 6 mois de la date de référence, beau prétexte à rencontres. J’ai trouvé ça un peu fou et très généreux ; je suis venue avec @JoPrincesse comme +1 de qualitay… et interface avec le monde extérieur : avant son arrivée, il y avait surtout un pan de mur de livres rassurant, la table-buffet devant la fenêtre ouverte sur le boulevard et le manteau de la cheminée, parsemé d’objets que j’ai oubliés mais auprès desquels je m’étais spontanément stockée. Puis elle est arrivée, les conversations se sont liées, déliées, renouées, la temporalité s’est brouillée. Rires-esquives dans la cuisine. Délicieux soufflé feuilleté au fromage. Mini-conversation fleuve avec @JoDasson. Aparté à la fenêtre avec un des rares non-twittos de la soirée, que j’ai pensé linguiste lorsqu’il a deviné l’orthographe de mon prénom à ma seule prononciation (aussi soufflée que le fromage, j’étais) et dont je n’ai pas trop compris ce qu’il faisait en réalité, artiste-chercheur, un métier à tirets. Seule certitude : son oreille musicale, et la danse associée, en marcel et blouson à l’américaine, très coloré. JoPrincesse s’est rapidement retrouvée à la playlist, la sienne, débats sur les rythmes pour danser, à dix ans près, les hommes à l’aise, chapeau gris, une boule d’énergie rose qui se déhanche like a virgin (mojito), elle m’éclate, meet @piasummers, la femme au lemon curd, dans les faveurs de laquelle mon cake citron-pavot m’a fait tomber. Vers minuit, la voisine est montée… avec une bouteille de vin, et a demandé si elle pouvait venir, parce qu’elle kiffait la playlist. On l’a kiffée aussi, et JoPrincesse et moi sommes rentrées à pieds vers deux heures, deux heures et demie, complètement ravies.

Mi-fin juillet. Un peu exaltée, j’ai voulu reproduire cette soirée, ma timeline et celle de Squintar étaient tout juste tangentes. Mois de juillet, décommandes en domino, nous nous sommes retrouvées à quatre, JoPrincesse, @AndieCrispy, @agate_verte et moi, avec beaucoup trop de fromage et de glace pour passer autre chose qu’une bonne soirée. On a ouvert grand la bouche pour enfourner trop de nourriture et grand les yeux quand Agate nous a parlé de son métier, et de ses voyages en Inde pour aller chercher les pierres que son associée bijoutière insère dans ses créations. Quand elle est partie la première, nous nous sommes regardées, cachotières, pour tomber d’accord : quelle classe elle avait ! On s’est promis de recommencer.

J’ai rencontré Éthyliste le lendemain, qui lisait Of mice and men sur sa nouvelle liseuse quand je suis arrivée. Mouse and man, de circonstance. Mouse, man and hashbrown, pour être exacte. Ethyliste, depuis devenu @ethyliszt, est un parfait compagnon de brunch, à la présence calme, pétillante et sereine – une autre de ces présences lumineuses, comme je l’écrivais à propos de @JoDasson. Interviewé un peu plus tard par une glace Berthillon que les quais de Seine, il a expliqué se donner du mal pour mériter le titre de meilleur grand-frère, et je suis sûre que même le faux cachalot échoué en face aurait aimé l’adopter et entrer en sororité.

Un speaker. C’est comme ça que s’est matérialisé @JoDasson à la soirée de @squintar, quand on tâtait tous le terrain à coup de Qu’est-ce que tu fais dans la vie et qu’il s’est retrouvé au centre des interrogations, parce que ce n’est pas tous les jours qu’on a l’occasion de rencontrer une personne dont la voix résonne dans un stade de football.

Un speaker. C’est comme ça que s’est matérialisé @JoDasson à la soirée de @squintar, quand on tâtait tous le terrain à coup de Qu’est-ce que tu fais dans la vie et qu’il s’est retrouvé au centre des interrogations, parce que ce n’est pas tous les jours qu’on a l’occasion de rencontrer une personne dont la voix résonne dans un stade de football.

De football, oui. On a tous des préjugés, et le foot fait (faisait ?) partie des miens : sans même que j’y pense, JoDasson s’est spontanément retrouvé rangé dans la partie personnalité-atypique-mais-pas-ma-came de mon cerveau. Je n’aurais pas imaginé que j’allais pas mal discuter avec lui, introduite par JoPrincesse qui sait décidément s’y prendre en soirée : je les ai écoutés le nez levé depuis ma chaise, puis je suis revenue à leur hauteur une fois cuvé un vertige auquel je ne suis pourtant pas sujette d’ordinaire.

Autant vous le dire tout de suite : je n’ai pas eu d’épiphanie footeuse. La conversation s’est engagée autour de la photo, des relations, peut-être un peu de danse, je ne me rappelle plus trop. Ce qu’il me reste surtout, c’est l’image d’une présence tranquille et lumineuse, qui s’éclaire davantage à mesure qu’il est question de ce et ceux qu’il aime : les paysages du dehors et ceux du dedans, qui se devinent sur les corps dénudés, sa compagne-fleuve, et sa muse photo – et ce n’est même pas ridicule ni second degré quand il le dit, tant il a l’air absorbé-inspiré par cette évocation. Il y a des gens lumineux comme ça, qu’il fait bon rencontrer même si on ne leur restera probablement pas liés, qui par leur propre enthousiasme vous font oublier vos petites névroses ordinaires et vous redonnent envie de faire, à leur image, un tas de choses – ou même pas un tas : simplement respirer avec plus d’amplitude et de confiance. Quelqu’un qui inspire confiance : peut-être pas tant en lui qu’en soi.

Tous, on a mangé, on a parlé, on a dansé ; c’était une belle soirée, qui méritera d’être racontée pour elle-même. Je suis rentrée, j’ai dormi, j’ai stalké-regardé son travail et pourquoi pas. J’aimais bien l’idée qu’il considère le nu comme un outil, pas une fin en soi ; j’étais plus curieuse de l’expérience que du résultat, je crois. Ou peut-être me disais-je cela pour faire taire mon narcissisme, inversement proportionnel à ma photogénie ; j’occultais le résultat, craint et désiré, pour ne pas avoir peur de me lancer. J’avais quand même pour moi quelques obstacles de choix : mon petit appartement bordélique, aussi photogénique que moi, et des plannings a priori peu compatibles, la distance géographique aidant. Joffrey a rigolé quand je lui ai envoyé une photo de mon salon-chambre (une rangée de fenêtres et des murs blancs réflecteurs, trop facile) et le lundi soir suivant la soirée du samedi, il a proposé de se faire le shooting au débotté.

J’avais déjà couru pour arriver à temps à mon rendez-vous médical, après avoir entré le numéro 232 à la place du 323 dans le GPS de mon téléphone – cent numéros à sprinter au soleil, une trace de sueur sur le siège du médecin. L’arrache, il n’y a que ça de vrai : pas besoin de se poser des questions autres que purement pratiques, j’étais chaude. Je suis rentrée au pas de course, DM de synchronisation à la main, mini-épilation à l’arrache, est-ce que j’ai des appréhensions, pas avant que cette question m’en fasse prendre conscience, enlever les sous-vêtements pour ne pas laisser de traces sur la peau, je ne comptais pas en porter sous la douche, me voilà nue sous ma robe T-shirt, que j’ai de toutes façons plutôt envie d’enlever à force de m’affairer, ouverture des fenêtres, repliage du canapé-lit, ramassage des mouchoirs par terre, baskets écartées du pied… Sonnerie. Verre d’eau. On y va.

Je m’étais si bien mise en condition que je suis décontenancée quand JoDasson me suggère de choisir quelques fringues que j’aime particulièrement dans ma garde-robe. Je fouille, je sors des trucs que j’empile sur mon bras gauche, j’en oublie, aussi, des fringues favorites dont je me demanderai après comment j’ai pu les oublier. Shooting man réclame aussi de la musique pour l’ambiance et… pour danser, soit la meilleure idée possible pour me mettre parfaitement à l’aise. Le photographe disparu derrière son appareil reparaît comme spectateur, dont je fais alors mon affaire. Je me retrouve sur scène, chez moi, à danser en T-shirt-culotte sans que personne ne me voit. Ou presque.

En soirée, je ne bois jamais une goutte d’alcool : la danse et la fatigue qui s’en suit suffisent à me désinhiber. Là, c’est un peu pareil, la fatigue en moins, les singeries en plus. Je fais le zouave et crapahute sur mon canapé orange, mains au plafond pour ne pas tomber ; j’ai cinq ans, je m’élance du couloir pour atterrir face contre le vieux canapé bleu affaissé qui n’existe plus. À cinq ans, rien n’est sexualisé : j’enlève la dernière robe sans retourner dans la salle de bain, enclenchant le mode vestiaire de danse post-cours (avant, on se défait de ses habits de ville mais on reste engoncé dans les manières d’une société sans corps : on se tourne le dos pour finir d’enfiler son justaucorps ; après une heure trente à suer en collants, le corps a repris ses droits et quand je sors en culotte de la douche-sauna, je m’affale sur un banc quelques instants pour essayer de refroidir un peu en ne me couvrant surtout pas – et même : qu’on ouvre la fenêtre, peu importe si on me voit ; de toutes façons, y’a pas grand-chose à voir).

Je ne te cache pas que généralement, y’a cinq minutes de gêne. Je ne dis pas que ce n’est pas étrange, que la nudité ne fait pas rentrer un peu plus en soi, et devenir un peu plus grave, soudain, mais il n’y a pas de gêne à proprement parler parce que le contexte est intime sans être érotique. C’est troublant, mais il n’y a pas la moindre ambiguïté : JoDasson ne regarde pas comme un homme mais un photographe. Il regarde à peine, en réalité, dévisage encore moins : il voit et cherche comment donner à voir. Ce n’est pas un regard-rayon x qui traverse et déshabille (force de la nudité qui se donne à voir : il n’y a plus rien à déshabiller). Ce n’est pas un regard qui fait du sujet un objet, en cherchant l’image plus que la personne : il cherche celle-ci à travers celle-là. Le corps, il le voit sans voir. Et ne renvoie rien, ni jugement, ni accusé de réception du regard en face : il s’est comme défait de son propriétaire ; c’est un regard abstrait, qui coupe la honte à la racine. Peut-être que mon corps me déborde, m’échappe, mais, caché derrière l’objectif ou seulement ce qu’il voit sans voir, le regard qui pourrait m’en informer se dérobe. La guerre de soi n’aura pas lieu – pas sur l’instant du moins : sur l’instant, c’est une force tranquille qui se découvre au sein même de la vulnérabilité. Une grande liberté, tu verras.

Le rapport de force que j’imaginais s’inverse : la proie que l’objectif devait shooter le fascine et le tient par sa fascination, comme un prédateur fige sa proie ; je regarde l’objectif comme s’il allait m’apprendre quelque chose sur moi, dont je pourrais me nourrir. Ce n’est que par intermittences que j’ai l’impression d’être débusquée, quand il me faut regarder ailleurs, ou quand je cesse un instant de bouger et que je réalise que je suis étalée par terre, en culotte, seins nus, face à un quasi inconnu. Mais plus que de la gêne, c’est une sorte de timidité subite qui survient alors, et pas désagréable, comme si on allait alors atteindre la justesse et révéler ce que l’on ne tait pas parce qu’il n’y a pas à dire – une asymptote de l’identité. Je regrette presque, ensuite, que l’on ne se soit pas davantage engagé dans ce chemin, mais après tout, le jeu, le mouvement, me caractérisent à plein ; capter la manière dont on se dérobe est peut-être la seule manière de faire surgir quelqu’un. Je ne me serais pas reconnue dans des poses lascives, qui ne correspondent pas à mon corps sans rondeur ni surtout à ma manière de me mouvoir (mais c’est tout un : JoPrincesse me faisait remarquer une fois, alors que nous débattions des significations associées au sexy, que certains corps dégagent une espèce d’aura sensuelle quand d’autres sont plus secs, plus énergiques, et c’est exactement ça – probablement aussi la raison pour laquelle je peux porter des mini-mini-jupes sans me faire emmerder).

Cela se finit, forcément. Le shooting. Le parquet crado est propre tellement je l’ai balayé de mes cheveux en dansant-roulant-traînant par terre et il est l’heure de dîner, mais : déjà ? Je suis presque déçue que cela s’arrête ; j’y avais pris goût. On discute dix minutes et JoDassin s’éclipse, coupant court à l’espèce de transfert qu’opère la gratitude lorsque quelqu’un vous fait vous sentir bien (je pourrais épouser mon ostéo quand je sors de consultation et qu’elle m’a remis d’aplomb…).

Voilà, expérience terminée. C’est ce que je croyais naïvement. Parce que : que dalle ! L’extrême bienveillance qu’instaure JoDasson pendant le shooting ne fait que repousser la confrontation avec un regard extérieur, qui n’aura donc pas été le sien sur moi, mais le mien sur mon image, un mois après, alors que l’emballement du moment était passé. C’est là que la difficulté a commencé.

Parmi la centaine de photos que JoDasson a conservées, il y en a quelques-unes qui m’ont plongées dans un état de narcissisme avancé, que j’aurais bien fait agrandir en poster s’il n’était pas un peu étrange et malaisant de s’avoir à demi-nue au-dessus de son canapé. Sur ces photos, c’est moi en mieux, moi comme je ne me vois pas (parce que j’ai du mal à y croire, peut-être, mais aussi parce que je n’ai pas de miroir au plafond et que mes boutons ne s’évanouissent pas dans un monde perpétuellement surexposé). Mais c’est moi, le visage que j’aime me voir, des pattes de bestioles, mains de grenouilles, cuisses de sauterelle, une maigreur vaguement maladroite, qui rappelle l’enfance avant le squelette. (Dans le douzième épisode du podcast La poudre, l’intervieweuse s’étonne et s’offusque presque de la manière tout aussi animalière dont Marie-Agnès Gillot se caractérise, sans voir qu’il y a aussi une sorte d’affection dans ce bestiaire en vrac.)

Mais il y a d’autres photos, tout aussi moi, où je ne me retrouve pas, où je ne supporte pas. C’est un rejet instinctif, une violente envie de se cacher le visage, de cacher la photo aux regards, même et surtout au sien propre.

On ne peut pas s’aimer sur cent clichés, c’est sûr (je trouve que c’est même un miracle de s’aimer sur plus d’une dizaine, mais on va m’accuser d’auto-dénigrement). Là où le bât blesse, c’est que JoDasson et moi n’aimons pas du tout les mêmes photographies ; or je n’ai envie ni de l’empêcher de montrer son travail, ni de lâcher dans la nature des images que je n’assume pas. JoDasson souligne la nécessité de séparer l’artistique (son affaire) de l’image publique (la mienne), mais ce n’est possible que jusqu’à un certain point : les partis pris esthétiques créent un effet dont vous assumez ou non qu’il vous soit associé. Je vous passe la noyade dans un verre d’eau, dans lequel le sentiment d’être redevable m’a plongée ; j’ai fini par trouver mon critère pour passer du j’aime / je n’aime pas au j’assume / je n’assume : si un collègue tombait sur une photo et me faisait une remarque, aurais-je l’aplomb de hausser les sourcils et de répondre Et alors ? Si je m’imagine bafouiller, je censure. Et alors ? J’assume.

Une fois établie la liste des photographies à ne pas publier, j’étais un peu écœurée d’avoir autant macéré dans mon image. Les images éprouvantes invalidaient celles où je me trouvais jolies : que ça soit publié et qu’on n’en parle plus. La publication sur Instagram m’a semblée une mise aux enchères ; j’ai compulsivement vérifié le nombre de likes à de trop nombreuses reprises, me confortant au passage dans l’idée que se tenir à l’écart des selfies n’était pas une mauvaise idée. Peu à peu, pourtant, à force de retourner voir les images, elles se sont détachées de moi et j’ai fini par les voir pour ce qu’elles sont : des images (stylées). Alors les likes m’ont amusée comme une course d’escargots, à deviner quelles photos passeraient non pas en premier (il y a des évidences de photos instagrammables) mais juste après. Il fallait que cela décante pour avoir envie de raconter, de montrer surtout, et qu’il ne reste plus de tout ça que mes photos préférées*, une espèce de kaléidoscope de ce que je peux être, qui me plaisent et me rassurent comme si j’avais là la preuve d’avoir joliment existé.

* Qui se recoupent partiellement avec les photos illustrant cet article, en partie choisies pour préserver, sinon mon anonymat, du moins ma control freakness concernant le recoupement identité-pseudonymat (que j’étais à deux doigts d’envoyer valser quand Palpatine m’a demandé si j’allais renoncer à mon pseudonyme sans visage par narcissisme)(même si, comme l’illustrait Eliness dans une réflexion à ce sujet, le visage et son image sont encore différents du nom et de l’identité civile)(du coup, j’ai opté pour des bouts de visage ou des angles qui rendent la reconnaissance malaisée).