Je sais bien que votre dernier contact avec un escargot se résume à l’usage d’une arobase, si vous travaillez cet été – ou que vous glandez de façon éhontée. A l’ami de Bob l’éponge si vous êtes jeune fille. Si l’on creuse un peu, à la douzaine de Noël. Lointaine la bestiole. Je suppose que vous n’avez jamais songé à la façon dont ça s’élève – d’ailleurs le mot même fait paraître l’image ridicule d’un escargot qu’on tenterait d’apprivoiser comme le renard du Petit Prince. Vous allez donc aujourd’hui pouvoir combler cette lacune, grâce à ce compte-rendu d’apprentie hélicicultrice (qui n’est donc pas un collectionneur d’hélice, pas même d’hélices de platane, vous savez, le truc que les gamins se mettaient sur le nez quand, déjà petit, vous fronciez le votre d’imaginer tous les microbes qui grouillaient là-dessus). Je le sens, vous en bavez déjà d’envie.

Bienvenue à escargoland

Des parcs avec des clôtures qui vous arrivent à genoux : l’adversaire n’a pas l’air bien redoutable. En vue, rien d’autre que des planches et des plantes entre les planches. Mais si vous soulevez une planche, vous découvrez en dessous, sur ladite planche, tous les escargots agglutinés comme des moules à un rocher, et pouvez ainsi imaginer à quoi ressemblent les parcs lorsque de nuit les envahisseurs colonisent le dessus des planches. Rajoutez un doux bruit de succion, nous y voilà.

L’escargot vous en fait baver

La fourberie de l’animal n’a d’égal que sa petitesse.

Visualisez un escargot au beurre d’ail.

Bien.

Cette petite chose a été ramassée, ébouillantée, décoquillée à l’aide d’une pique, dépourvue de ses intestins, blanchie (là il faut préciser que l’escargot en train de cuire exhale une odeur redoutable, une sorte de pot au feu olfactif où les inoffensifs navets ont été remplacés par des choux de Bruxelles et des champignons – à côté l’haleine aillée est mentholée) , replacée dans une coquille et étouffée de beurre d’ail, qui a lui-même requis d’ébrancher le persil, éplucher l’ail et les échalotes, mixer le tout avant de malaxer à le main le beurre auquel on vient d’ajouter cette mixture, avant d’être une nouvelle fois passé au four. Vous avez votre escargot. Il vous en reste 199 999 à préparer – moins quelques pertes qui ont péri en croustillant sous de légers pas éléphantesques. 199 999 donc. Pas de mécanisation, tout se fait à la main, coquille par coquille. Mais non, voyons, vous ne tournez pas en rond. En spirale. C’est un cercle vicieux qui se déroule peu à peu.

Escargotier : barbarisme paternel un brin ironique que je reprendrai pour ma part comme n.m. celui qui joue à être héliciculteur. Que la découverte de l’élevage de l’escargot peut être fun. On parie ? faites vos jeux !

Le décoquillage est un jeu d’adresse permettant de satisfaire vos pulsions sadiques. Après avoir pourfendu votre ennemi d’un adroit coup de pique à escargot (moins noble que la lance, j’en conviens, mais un bon soldat sait adapter ses armes à la situation), vous le tirez à vous et le contraignez à dévoiler son intimité honteuse. Vous l’attrapez alors à pleine main et l’étranglez de telle façon que vous finissez par l’étriper. C’est gore, c’est gluant, ça pue : c’est très drôle. Le jeu consiste à ce que la bestiole ne prenne pas la fuite : entre les gants qui glissent sur les mains, la coquille dont la forme sphérique a tendance à favoriser l’éclipse et la chaire elle-même toute lubrifiée de bave, ce n’est pas coton mais savon. D’autant qu’il faut prendre garde aux attaques. Même mort. Surtout mort. J’ai rendu les armes à cause d’un jet de bave jaunâtre sur moi. Jeu suivant.

Bataille de polochon, sans polochon mais le but reste le même : l’étouffement (des escargots sous le beurre d’ail). Comme pour le jeu précédent, vous êtes au laboratoire , avec une blouse blanche (l’habit ne fait pas le moine, mais le savant fou, tout de suite plus), des gants de chirurgien (pratiquant une chirurgie extrêmement réparatrice si très peu esthétique) et une charlotte sur la tête (tout de suite, on se sent beaucoup plus chef de cantine – chers escargots vous allez déguster). On gratte le beurre de sa patte blanche et on le tasse dans la coquille où l’escargot a été préalablement replacé. C’est le moment de remarquer avec stupéfaction que l’escargot ne saurait être dans sa coquille. Certains héritent d’une demeure cossue tandis que d’autres se trouvent un peu à l’étroit – une redistribution sociale tout ce qu’il y a de plus arbitraire. Vous voilà au niveau supérieur du jeu précédent : à vous de beurrer les escargots sans avoir l’air de l’être, vous. C’était l’atelier pâte à modeler gluante.

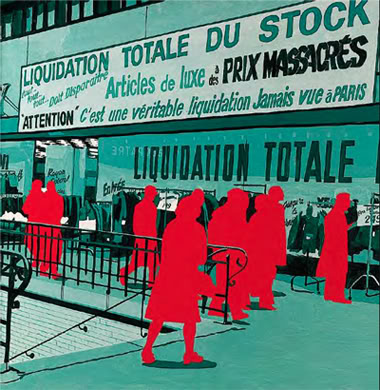

La marchande. On oublierait presque que ça se vend. Parce que les gens n’ont pas préparé l’escargot, voyez-vous. Ils ne distinguent qu’un petit tortillon dans une mer de beurre. Alors, pensez, six euros, ça leur paraît la mer à boire, justement. Mais les gens en mangent. Les étrangers aussi, quoiqu’après moult tergiversations. C’est au milieu desdites tergiversations qu’on intervient. On propose de goûter un esc’apéro, la tapas de l’héliciculteur, marinée dans de l’huile, de l’ail, du persil, à déguster derechef avec un petit bout de pain. On explique le la mousse, c’est comme du Philadelphia, sauf que ce n’est pas du fromage, mais de l’escargot au beurre d’ail tout mixé (garanti sans coquille) et prêt à tartiner. Non, on ne peut pas vous faire goûter les confits d’escargots, là, ça va être dur. Non, monsieur, nos escargots n’ont pas une sale gueule, ce que vous voyez là est une assiette de démonstration en plâtre peint (comment osez-vous contestez la fibre travaux manuels de mon paternel ?). Les vrais sont congelés. Vous en prendrez une douzaine ? en coquille ou en croquille ? non, non ce n’est pas une faute d’impression, il y a bien un r. Ce n’est pas non plus pour faire poissonnière de marché. La croquille, c’est comme l’escargot que vous connaissez, même recette, sauf qu’il n’est pas dans une coquille mais dans une pâte qui se mange- un petit four quoi. Quand une personne s’aventure à acheter l’un de ces produits, le jeu est à son comble : je suis une fausse marchande avec des vrais billets. Et la p

uissance de calcul mental d’une khâgneuse en vacances. Comment ça, j’ai oublié de rendre un billet de 10 ?