Ce post étant monstrueusement long, j’ai décidé de le scinder en quatre parties, qui ne sont pas, je tiens à le préciser pour Melendili, les parties d’un plan archi-structuré, mais une simple quoique lente progression dans le dévidement de ma bobine d’idées. En guise d’excuse, quelques raisons à cette longueur : la richesse désordonnée de l’expo, l’enthousiasme hystérique qu’elle m’a déclenchée, symptôme de l’envie maladive de tout recenser pour tout mémoriser – et également l’envie de ne pas faire d’un « cet exposition met en évidence comment nous voyons » (type de formule qu’on trouve dans à peu près tous les articles sur cette expo) une expression expéditive visant à se débarrasser de la complexité (difficile mais fascinante). Je ne prétends pas y être parvenue, mais du moins j’aurai essayé.

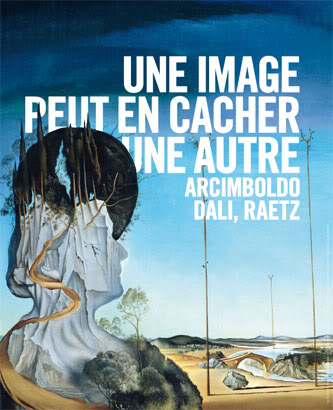

Comme un train en cache rarement un autre le dimanche après-midi, je suis arrivée plus tôt que prévu à Paris (cf le post précédent – je fais tout à rebours, en ce moment, ensuite vous aurez le post sur le spectacle à Montansier de samedi dernier), et donc direction le Grand Palais.

Poussière dans l’œil

La première salle est aussi certaine et ordonnée qu’une introduction de khôlle, mais la problématique est posée : voir est moins une évidence qu’une activité de mise en forme, qui passe par le fait de regarder attentivement avant de parvenir à voir.

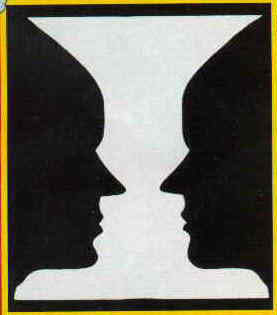

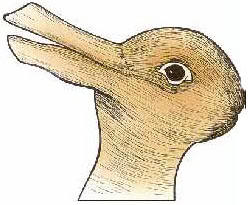

Petit training oculaire avec des illusions d’optique connues, comme le vase qui, évidé, laisse place à deux visages de profil, et des images d’Epinal entrevues pour cause de paquet agglutiné devant et en grande discussion sur leurs points de vue (au sens propre). Moins facile à tenir est le 2 en 1 lapin- canard.

C’est un peu comme l’union et la division de l’âme et du corps chez notre ami Descartes, cela ne peut pas se penser en même temps et sous le même rapport – ah non, ça c’est Aristote. On ne court pas deux lièvres à la fois ; pour ma part, j’ai plutôt chassé le canard. Si ayant vu (l’un puis l’autre) on a du mal à voir (les deux à la fois), apercevoir deux figures est encore moins donné. Pour toutes les images de ce type, il y a une des deux figures qui saute aux yeux tandis qu’elle masque l’autre, si bien que dans les salles, on entend les gens qui mettent en commun leurs points de vue pour compléter une image « mais si, là, tu vois, il y a un œil, là ça fait un nez et… » (suivi ou non d’une onomatopée de révélation). Dario Gamboni a définit ce processus de « bistabilité » : « Lorsqu’une image est double ; qu’on peut la voir (c’est-à-dire aussi l’interpréter) de deux façons, et que ces deux aspects possèdent la même prégnance, il s’établit une oscillation entre les deux perceptions. » Il y a dans les images des points de bascule auxquels l’œil s’accroche et qui permet un retournement de l’image. Les prises de cette escalade ont intérêt à être assurées parce que l’image résiste si l’imagination n’est pas tout appliquée à son objet (et dans mon cas, j’ai beau commander un lapin, je me retrouve avec un canard laqué).

Cela m’a rappelé la reproduction de Vasarely qu’il y avait chez mon père et sur laquelle je me concentrais pour voir les cubes et les sphères dans un sens ou un autre – le moindre relâchement au cours de cet exercice mental et tout repartait en sens inverse – à croire que nos yeux ont l’esprit de contradiction. Tout est question de points de repères qui aident à la structuration. Si l’on accroche les mauvais, on est foutu : réveillé la nuit dans une chambre qui ne vous est pas familière, si vous croyez un instant que le lit est dégagé sur la gauche alors qu’il l’est sur la droite, vous risquez fort de vous heurter à un mur mental (voire réel) et d’être obligé d’en faire le tour à tâtons avant que la disposition de la pièce retourne à sa place dans votre esprit (si vous n’avez pas réveillé la chambrée en heurtant l’échelle du lit superposé, vous avez gagné le droit d’aller boire un verre dans la cuisine). Je vous égare dans mes souvenirs de ski d’enfance, retombons-y carrément en ouvrant un livre d’images, la peinture commençant véritablement dans la salle suivante.