Bouche d’ombre, Lucie 1900, de Maud Begon et Carole Martinez

Lucie est encore une jeune héroïne rousse, mais je ne saurais m’en lasser : c’est mon archétype d’héroïne depuis que j’ai lu, enfant, la saga d’Anne et la maison aux pignons verts. Cette Lucie a des visions et, suivant la trace de l’élégante femme qui lui apparaît, nous entraîne en flashbacks dans les années 1900, entre exposition universelle et travaux des époux Curie. Le mélange de sciences et fantastique qui structure le récit me fera probablement chercher les autres tomes pour avoir le fin mot de l’histoire. J’avoue avoir d’abord choisi ce tome-ci en raison de la période : non seulement les toilettes de la Belle Époque valent le coup d’œil, mais le graphisme Art Nouveau se mêle merveilleusement bien au trait déjà délicieux de la dessinatrice – on retrouve les arabesques caractéristiques du mouvement jusque dans la forme des cases au sein d’une page… Forcément, c’était pour me plaire.

Quitter Paris – Vous en rêvez ? Je l’ai fait !, de Mademoiselle Caroline

Mademoiselle Caroline, Parisienne dans l’âme, déménage avec sa famille à la montagne, et nous offre le récit de son adaptation géographique… et culturelle. J’ai ri, mais j’ai trop ri de cela : moi, nous, versus les autres ; l’autodérision peine parfois à masquer la condescendance.

Si les saynètes avaient été distillées au jour le jour sur mon fil Instagram, ou publiées dans un hebdomadaire, j’aurais probablement ri vite fait sans arrière-pensée, ah oui, c’est bien croqué. Mais de les avaler comme ça les unes à la suite des autres, j’ai eu un mouvement de lassitude pour la culture des magazines féminins, qui sert de ressort humoristique (Personne dans ce bled pour admirer mes Marc Jacobs ?) ; et de dégoût pour moi-même, qui redouble par ce mépris celui, sous-jacent, des bobos parisiens envers les provinciaux. Ça m’a coupé l’envie de rire, même si j’ai continué à sourire de temps à autres, par habitude, parce que c’est bien croqué, dixit la pétasse parisienne que j’aimerais commencer à cesser d’être. À l’aune du mépris, le cultureux ne vaut guère mieux que la bouseux.

Les Reflets changeants, d’Aude Mermilliod

Sur la vignette, avec ses grandes lunettes rondes et ses cheveux courts, c’est Elsa. Elle ne me ressemble pas du tout, mais j’ai tout de suite accroché – à son personnage et à l’histoire sans intrigue, qui raconte tout ce qu’il y a à raconter dans les moments banals et leurs interstices.

Se croiseront, de manière plus ou moins éphémère, jetant les uns sur les autres des reflets qui changent la perception que l’on a d’eux : Émile, grand-père aux idées nauséabondes que l’auteur réussit à nous faire prendre en pitié plutôt qu’en grippe ; Jean, qui souhaiterait refaire sa vie loin de sa femme, mais ne peut se résoudre à abandonner leur petite fille – par amour plus encore que par devoir ; et Elsa, donc, la benjamine des trois, que sa pote essaye de caser avec un gars qui lui plairait bien si elle n’était déjà en couple… avec cet autre qu’on ne verra jamais, l’entrevue étant comme d’autres événements passée sous ellipse.

Il déverrouillait un à un mes tabous, il soulageait mes peurs. Enfin j’étais belle, j’étais femme… dans un semblant de sécurité.

J’avais soulagé mes anciennes peurs, mais mon couple en créait des toutes nouvelles.

C’est tout ce qu’il y a à en raconter. Pour le reste, il faut vivre-lire.

A. Rodin – Fugit amor, portrait intime, d’Eddy Simon et Joël Alessandra (le dessinateur d’Errance en mer rouge)

Cette biographie de Rodin s’articule autour de trois portraits de femmes qui l’ont accompagné : Rose, sa femme, qu’il n’épousera officiellement qu’à la fin de sa vie ; Camille Claudel, la muse, disciple et artiste que l’on sait ; et Claire Coudert, amante qui se distingue d’autres par son titre de duchesse et sa qualité de mécène américaine. Curieux choix, car cet angle n’est pas des plus flatteurs pour le sculpteur, et ne rend pas non plus à la femme de César ce qui lui appartient : à voir ces femmes n’exister que le temps de leur vie auprès du maître, être éclipsées (Rose par Camille ; Claire par Rose) ou disparaître (la fin tragique de Camille Claudel est résumée en quelques lignes), la passion des femmes de Rodin se met à sentir la misogynie. On ne sait bientôt plus si le compagnonnage de Rodin et Rose est une affaire de fidélité (par delà la dimension sexuelle) ou de commodité… Dans le doute, j’aurais bien faussé compagnie à Rodin pour suivre plutôt Camille Claudel ou Claire Coudert (j’ai d’ailleurs sans y penser choisi comme illustration une sculpture de Camille Claudel et non Rodin)(je crois que je suis mûre pour lire le roman de Claude Pujade-Renaud sur les « femmes de »).

Curieux choix vraiment que ce parti-pris narratif, qui semble adopter le point due vue du maître sur sa muse sans l’interroger. La lecture vaudra ainsi davantage par son aspect esthétique : la transparence des aquarelles de Joël Alessandra confère un relief inattendu aux sculptures… et fait sentir la sensualité qui faisait défaut dans le récit de la vie privée de l’artiste.

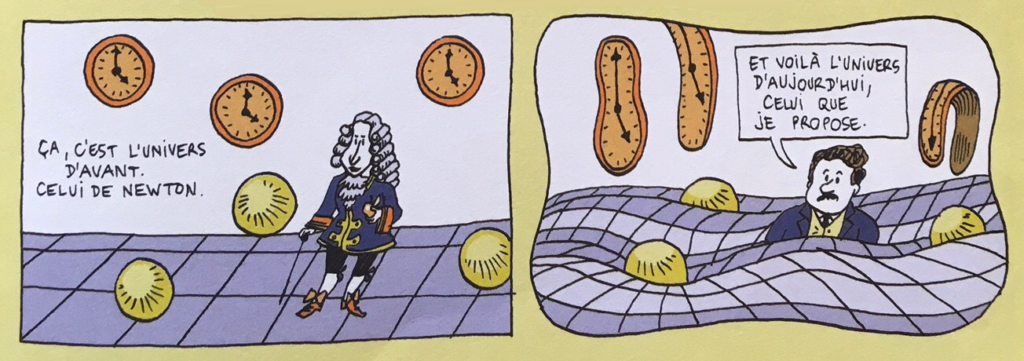

Einstein, de Corinne Maier et Anne Simon

Chouette biographie d’Einstein que cette bande-dessinée à la première personne omnisciente, où la parole est donnée au personnage de légende plutôt qu’à l’enfant puis à l’homme qui ne savait pas encore où sa curiosité l’entrainerait. Sa vie personnelle se découvre en une mosaïque de petites cases carrées, tandis que ses découvertes scientifiques sont résumées à grands traits dans des double pages moins formelles.

Au passage, j’ai découvert l’abandon peu glorieux de sa première femme (scientifique, qui l’aidait dans ses recherches) pour une seconde, plus commode (avec des enfants qui n’étaient plus les siens). Comme quoi, on peut avoir des années-lumières d’avance sur son époque, et en rester l’héritier…

Voilà, voilà :

Les Sentiments du prince Charles, de Liv Strömquist

Quand je fourrage dans le bac de bandes-dessinées, à la bibliothèque, il m’arrive d’en attraper une parce que la couverture m’attire, et de la reposer avec une grimace après l’avoir rapidement feuilletée : le dessin, vulgaire ou agressif, me répugne. J’aurais fait la même chose avec Les Sentiments du prince Charles, si JoPrincesse ne me l’avait pas prêtée, en insistant pour que je la lise. Alors je l’ai lue, comme on avale un médicament au goût infect : vite et en grimaçant.

Le dessin n’est pas seul en cause : faisant feu de tout bois, mélangeant les exemples les plus divers dans un boulgi boulga explosif, Liv Strömquist décortique les constructions sociales et historiques que sont le couple et l’amour avec une ironie si systématique que je ne perçois plus que comme cynisme et rancœur ce qui se veut probablement une colère galvanisante (JoPrincesse m’a confirmé l’avoir reçue ainsi). De voir que, quoi que nous fassions, on se fera couillonner par les représentations qui nous façonnent, me déprime assez comme cela pour ne pas avoir à essuyer une tempête de colère.

J’imagine que les études sur lesquelles s’appuie la dessinatrice me conviendraient mieux ; d’expérience, je sais qu’un exposé dépassionné me permet d’aborder plus sereinement des sujets anxiogènes (j’en avais fait l’expérience dans un tout autre domaine avec le roman graphique Saison brune sur le réchauffement climatique : l’explication des mécanismes a quelque chose d’apaisant, même si c’est pour conclure qu’on va tous crever). Pas certaine d’en avoir envie, cependant, même si je sens que ça (me) travaille en sourdine – en témoigne le sourire jaune que j’ai eu en re-croisant le cas de Mileva Maric et Albert Einstein dans la BD biographique de ce dernier.