Juin, mois de transition vers une normalité retrouvée ou réinventée. Je reprends un rythme qui n’a en réalité jamais existé, accéléré, ralenti, distordu. Sans métro ni concert, tout le monde est à la fois plus loin et plus disponible. On rattrape, on rattrape : le goûter de fête des mères est en même temps l’anniversaire de ma tante, de son mari et de ma grand-mère. Les cadeaux fusent ; je récupère même celui que ma cousine m’a fait pour Noël, qui n’était pas arrivé. C’est vraiment un drôle de temps concaténé.

Juin a vu le premier jour de travail en présentiel depuis des mois, puis le dernier jour de télétravail. Je n’ai toujours pas rallumé mon second écran, ne m’étant pas encore réhabituée au gigantisme du principal après des semaines sur portable.

La boulangerie à côté du bureau a changé de propriétaire. Le monde d’après, c’est comme le monde d’avant, mais sans les pavés brie-miel-tomates séchées.

« Le télétravail n’est pas la politique de l’entreprise. » L’entreprise refuse que l’on continue à distance, même à mi-temps ; je refuse de prendre le métro, définition par excellence du « lieu clos et mal ventilé » où auraient eu lieu la plupart des contaminations. Je crois que je crains moins de tomber malade que, tombant malade, de ruiner la nécessité des semaines de confinement – je ne peux pas prendre le risque de les avoir mal vécues pour rien. Pour une décision absurde qui plus est : sans client en face à face, nous pouvons tout à fait continuer à télétravailler, et laisser circuler ceux qui ont une nécessité réelle à le faire.

Il semblerait qu’on ne puisse être qu’inconscient ou inutilement précautionneux ces temps-ci ; j’ai du mal à savoir où placer le curseur. Quelle est la cohérence de faire désinfecter les locaux à fond si c’est pour faire venir les gens en métro et faire tourner la climatisation ? La cohérence m’est nécessaire ; je cherche à la maintenir même si je dois pour cela me prendre la tête et me compliquer la vie. Je m’entête, c’est absurde et c’est mon garde-fou contre l’absurdité. Si je cède maintenant, les efforts qui précèdent n’ont plus de sens, et je ne crois pas avoir l’aplomb psychologique pour me le permettre en ce moment.

On me refuse le télétravail à mi-temps- refus absurde d’une proposition censée ? Tête de pioche, je refuse de venir en métro. De refus en refus, juin s’est fait le mois du vélo : il y a la traversée épique de Paris avec mon VTT à la roue arrière un peu dégonflée pour retrouver ma princesse avec un an de plus, l’ivresse des pavés à minuit passé et la toute fin du boulevard de l’Hôpital à pieds vers une heure du matin ; il y a la fierté d’avoir monté (à l’envers, puis à l’envers de l’envers et enfin à l’endroit) un panier sur le vélo de ville de ma grand-mère qui, à 82 ans, juge plus prudent de ne plus monter dessus et me le prêtedonne ; il y a la déconfiture de la roue crevée et la semaine épique des Vélib’ absents, cassés, bugués, qui m’a laissé les cuisses explosées et des courbatures terribles sur l’avant des tibia, le jour où, énervée de trouver toutes les stations ou vides ou mal loties, je suis partie travailler à grandes enjambées précipitées, lesquelles ont davantage entretenu la colère qu’elles ne l’ont purgée.

Il y a le plaisir de retrouver l’élan d’un corps de ballet quand, avec tous les cyclistes, on s’élance en meute après un feu rouge, et les gaz d’échappement dont on se passerait bien, les feux infinis qui reposent les cuisses mais coupent l’élan – feux que moins de cyclistes brûlent maintenant que j’ai découvert la signification des tout petits panneaux avec leur vélo et leur flèche orange. Il y a le petit frisson de la vitesse quand je descends sur les quais après quai de la Râpée et celui, absent, de l’émerveillement de longer les beaux immeubles de bord de Seine, que j’avais pourtant éprouvé en décembre, quand les grèves m’avaient pour la première fois fait tenter le trajet à vélo. Il faut si peu de temps pour que le déplacement laisse place au trajet, et que l’habitude se referme sur nous en couloir, nous faisant circuler dans une ville à nouveau étriquée.

Puis il y a l’autre versant de l’habitude, la discipline née de la routine, qui me fait dérouler le tapis de yoga tous les matins ou presque. La première fois que j’ai essayé au lever, ma cuisse s’est trouvée marquée d’une longue griffure – la coordination avant le petit-déjeuner, ce n’est pas ça (pour tout dire, même me doucher avant le petit-déjeuner, c’est compliqué). J’ai récidivé (avec Adriene les jours de télétravail, seule en 5-10 minutes quand j’avais moins de temps) et il est rare maintenant que je ne commence pas la journée à quatre pattes par un cat-cow, surtout quand je peux attraper un rayon de soleil, le visage levé (cow)(cat, c’est le chat d’Halloween qui fait le dos rond).

J’ai encore du mal à distinguerdoser la répétition qui donne la discipline (puissance d’expansion de son être) et le rituel qui enferme, rétrécit (rabougrissement de l’être dans le confort à courte vue). Je n’arrive pas à deviner les limites de l’une et l’autre, savoir quand l’une bascule (vire) dans l’autre, et mes moments d’enthousiasme et d’abattements demeurent comme étanches, la vie comme une suite de points que mes yeux ne parviennent pas à fondre en une ligne à suivre.

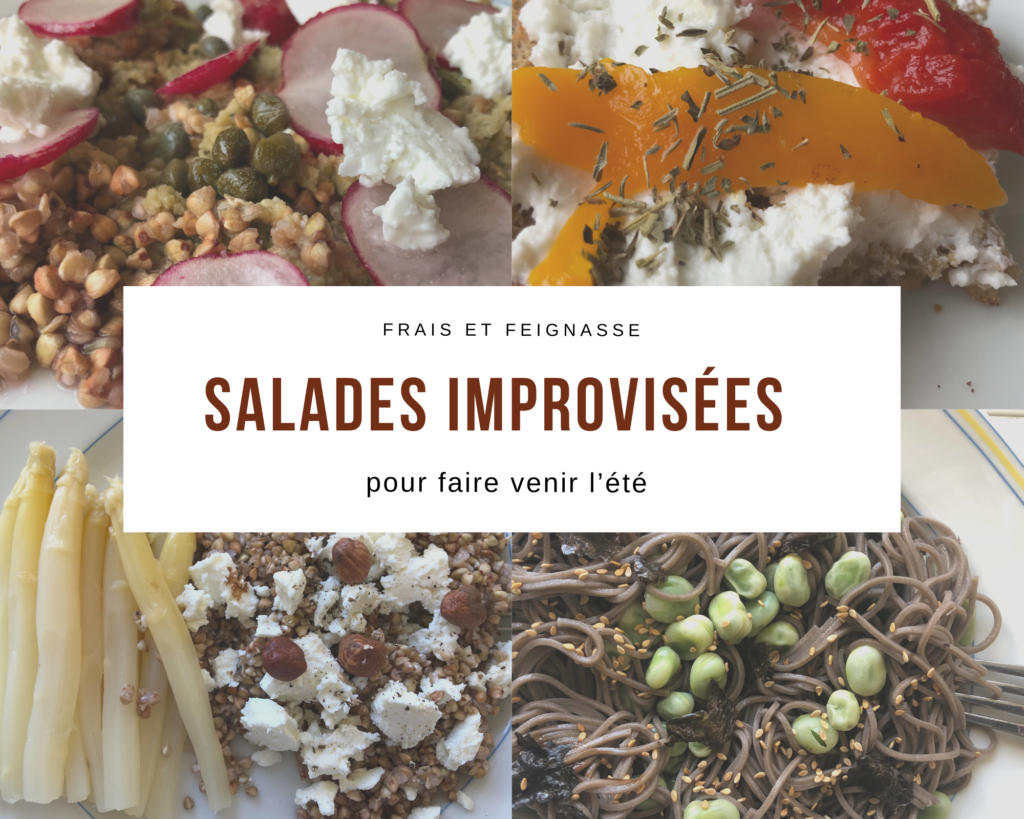

À défaut d’unité, l’étanchéité me garantit quelques capsules d’enthousiasme, plus faciles à partager. Par exemple…

– Pourquoi tu ne pourrais pas venir chez moi, plutôt ?

– Tes fenêtres sont moches.

Mes fenêtres années 70 et leurs stores occultants t’emmerdent, Hugo, mais mes papilles te remercient : le shooting a été suivi de cacio e pepe – maison, s’il vous plaît !

Plein de bonnes choses parfois plus miamesques que saines : des Snickers glacés pour le goûter, des barres Pralinka hebdomadaires à la boulangerie près de chez Palpatine et, toujours chez le même dealer, des tronçons d’amandes caramélisées aussi doux à l’âme que durs aux dents…

… des cerises, chez Palpatine et au parc Montsouris avec C. lors d’un pique-nique vespéral. On n’a pas cessé de se répéter qu’on était bien là, dehors, dans l’herbe, et c’était vrai, même si j’ai eu du mal à me sentir présente à l’instant et à ma nouvelle amie. À défaut d’étoiles dans les yeux, j’en ai gardé du taboulé dans le sac…

… la tarte au citron meringuée de mon amie O., aussi délicieuse que magnifique (étonnamment peu sucrée pour une tarte au citron)(mais mon amie O. aussi est délicieuse et magnifique) lors d’une après-midi où j’ai vu double : venue pour rencontrer ses jumeaux, j’ai découvert que son mari a un frère qui lui ressemble comme deux gouttes d’eau, tous les deux très très beaux, du genre à vous faire sentir bien lorsqu’ils sourient et qu’on ne sait plus très bien si ce ne sont pas les yeux qui auraient des fossettes et les bouches qui pétillent. Peut-être que la beauté va par deux : j’ai repensé aux jumeaux présents à l’enterrement de la tante de Palpatine, beaux comme des dieux grecs, mais vraiment, pas comme l’expression, pas des Roberto Bolle bien gaulés, peaufinés au burin et ciseaux de sculpteur, non : des beautés, des profils terribles, sculptés comme des falaises, par l’érosion des vents…

En parlant d’enterrement : nous avons dispersé les cendres de mon grand-père dans le jardin, sur le lierre (tiens, il y avait du lierre, là, à l’horizontale ?), près du cabanon à outils (où il était souvent fourré quand il n’était pas dans son bureau). On a retiré la boîte cylindrique du bureau où elle était stockée depuis août dernier – en fait d’urne, on aurait plutôt dit un étui pour bouteille de vin, un grand cru 1936. Après avoir mangé des petits-fours Picard, du gâteau, de la salade de fruits, papoté, rigolé comme des bossus en essayant de regonfler le vieux vélo de ma grand-mère, tout fait en somme pour repousser ce pour quoi nous étions venus, nous avons saupoudré notre grand-père sur le lierre à la tombée de la nuit. Ce n’était pas lyrique comme dans les films ; ce n’était pas tristement prosaïque comme je le craignais : c’était du blanc sur le vert, une couleur incongrue en été quand il ne peut pas neiger ; de la poussière, vraiment, comme si on avait fait des travaux dans le coin – un mini-gravas retenu par l’une des feuilles, comme un bourdon à l’intérieur d’une fleur. On s’est demandé s’il fallait arroser pour que ça rentre en terre, puis rien, on est rentré, sans se retourner. Cela ne m’a pas remuée, ne m’a rien fait, et c’était ça qui était bizarre : ce plus rien.

Juste avant de sortir, j’ai eu l’impression de le voir dans le fauteuil en cuir marron du salon où il s’affalait lors des rassemblements familiaux, nous regarder le dépasser et disparaître à la queue-leu-leu par la véranda, le sourire bien à plat, et la mimique de qui ne saurait en dire davantage, tendresse et tristesse tues dans un semblant de joie, tu parles d’un drôle de truc. En août dernier, il nous quittait ; en ce mois de juin, c’est nous qui le quittions.

Il n’est resté plus qu’un galet gravé, à mi-chemin entre la plaque du soldat mort au combat qu’on remet à sa famille et le savon artisanal des marchés de Provence – mais en fait même pas : il était au nom du crématorium, et pas de mon grand-père. Je crois que la boîte en carton décorée d’un coucher de soleil kitschissime a fini à la poubelle jaune.

Je me suis inscrite avec Melendili à l’atelier d’écriture en ligne de MelieMeliie, joliment nommé L’étincelle : quelques étincelles au milieu de pétards mouillés (j’y reviendrai dans un article dédié).

Splendeurs et misères du hibou vert : plus de 300 jours de Duolingo.

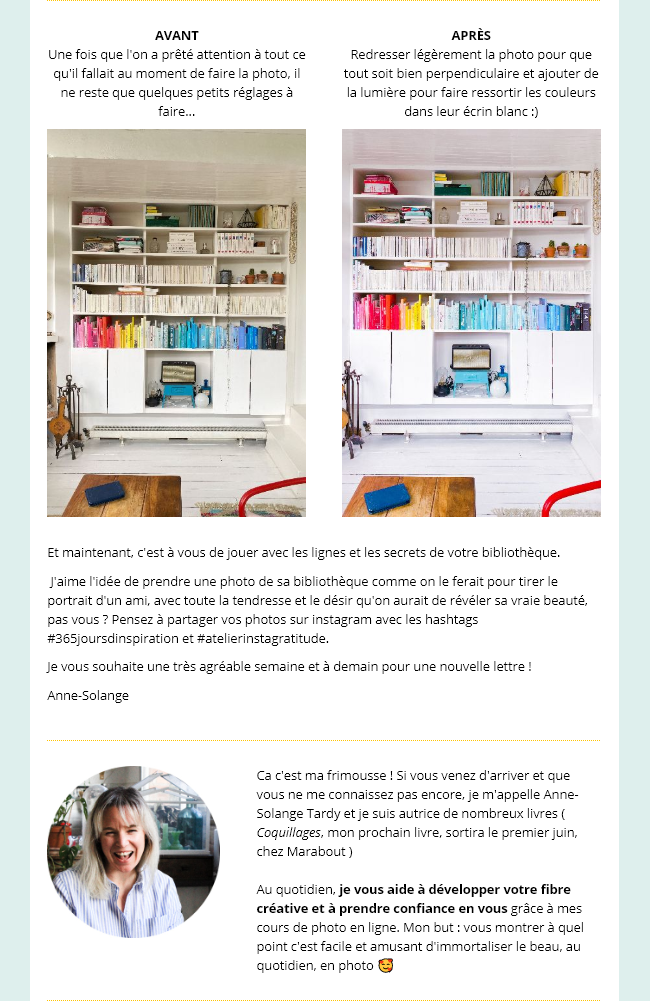

Plaisir retrouvé de retoucherbidouiller des images et de les poster sur Instagram – probablement grâce aux newsletters d’Anne-Solange Tardy que je lis avec plaisir, même si je ne fais pas le challenge auquel elles sont associées (one challenge a day basta). J’hésite moins à avoir la main lourde sur les retouches : il s’agit moins de tricher que de rendre ce que l’enregistrement trahit du regard…

Avant

Après

Juin m’a nourrie d’une bonne dose de fiction, hors séries, souvent en me faisant gerbiller (= câliner pour les souris).

// Dans l’ombre de Mary (Saving Mr Banks) : j’ignorais que Mary Poppins était un livre à l’origine !

// Fifty Shades Darker : un poil moins mauvais que le premier volet, ce qui en fait en réalité un moins bon nanar // le couple d’acteur est toujours aussi fade, ça me fascine // tellement lisse et plat que c’en devient paradoxalement remarquable : Bambi et Ken, les plus beaux M. et Mme Tout-le-monde

// About a Boy : Hugh Grant et un mini Mr Spock

// Coup de foudre à Notting Hill a 20 ans et moi 31 // non seulement je ne m’en lasse pas, mais chaque visionnage me réjouit à chaque fois un peu plus // le pote de Hugh Grant est devenu comte de Dowton Abbey, je ne m’en remets pas

// Perfect mothers : la beauté de Robin Wright

// Les Évadés : il viendra s’amalgamer aux autres grands films de prison/d’évasion que je rechigne autant à voir qu’ils me transportent une fois la réticence passée // même en VF dans une traduction vieillie, ça balance

// Le Prénom : je déteste le théâtre filmé et, bien décidée à faire autre chose, je me suis fait avoir par une, deux répliques // pas mal, j’ai consenti, et j’ai regardé, et je me suis marrée // tous ces gens qui sont abonnés à Télérama et n’ont pas de télé…

// Cigarettes et bas nylon, sur ces femmes françaises tombées pour des soldats américains, qui s’en vont pour un pays dans lequel elles connaîtront des destins divers // j’ai aimé ça, justement, le divers // et aussi que cette femme coupée dans son élan ait poursuivi son désir de partir et se réinventer, même si ce n’est pas forcément plus facile de l’autre côté de l’Atlantique // ce n’est pas le rêve, pas même une désillusion : c’est l’entéléchie américaine // ramer mais pouvoir croire que ça peut changer

// Allied « I keep the emotions real. That’s why it works. «

// Casablanca : pour une fois, l’amour-passion recule devant la continuité d’un tendre compagnonnage, même si c’est pour ainsi dire hors champ, une fois que l’amour-passion impossible a fait son histoire // l’esthétique des yeux brillants de larmes dans le noir et blanc : le comportement larmoyant a-t-il pu être encouragé pour sa valeur chromatique ?

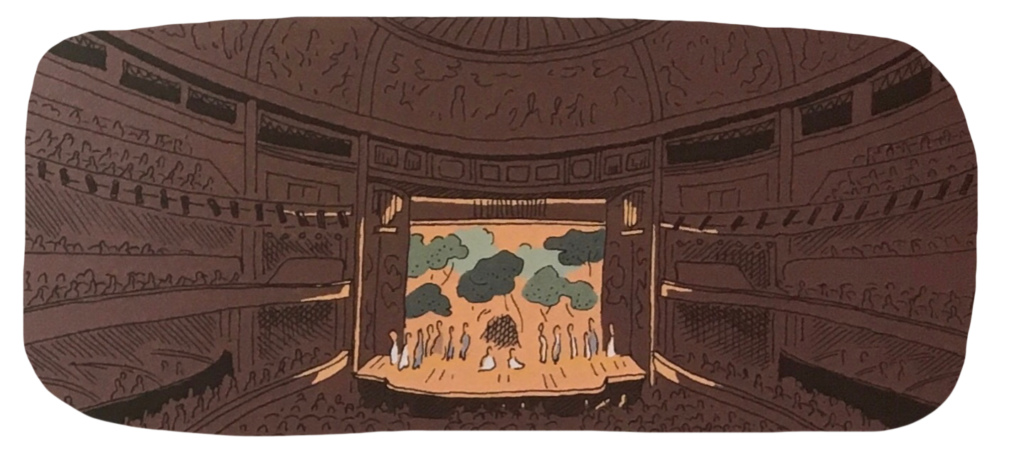

// Un Américain à Paris : pourquoi ai-je tant attendu pour le voir ? // plaisir de retrouver une musique sur laquelle j’ai dansé // Gene Kelly, l’antithèse sexy de l’angélique Fred Astaire // Leslie Caron : curieux, des bras si peu déliés quand on est si solide sur pointes

Pis des lectures, mais c’était trop long, alors j’en parle là.