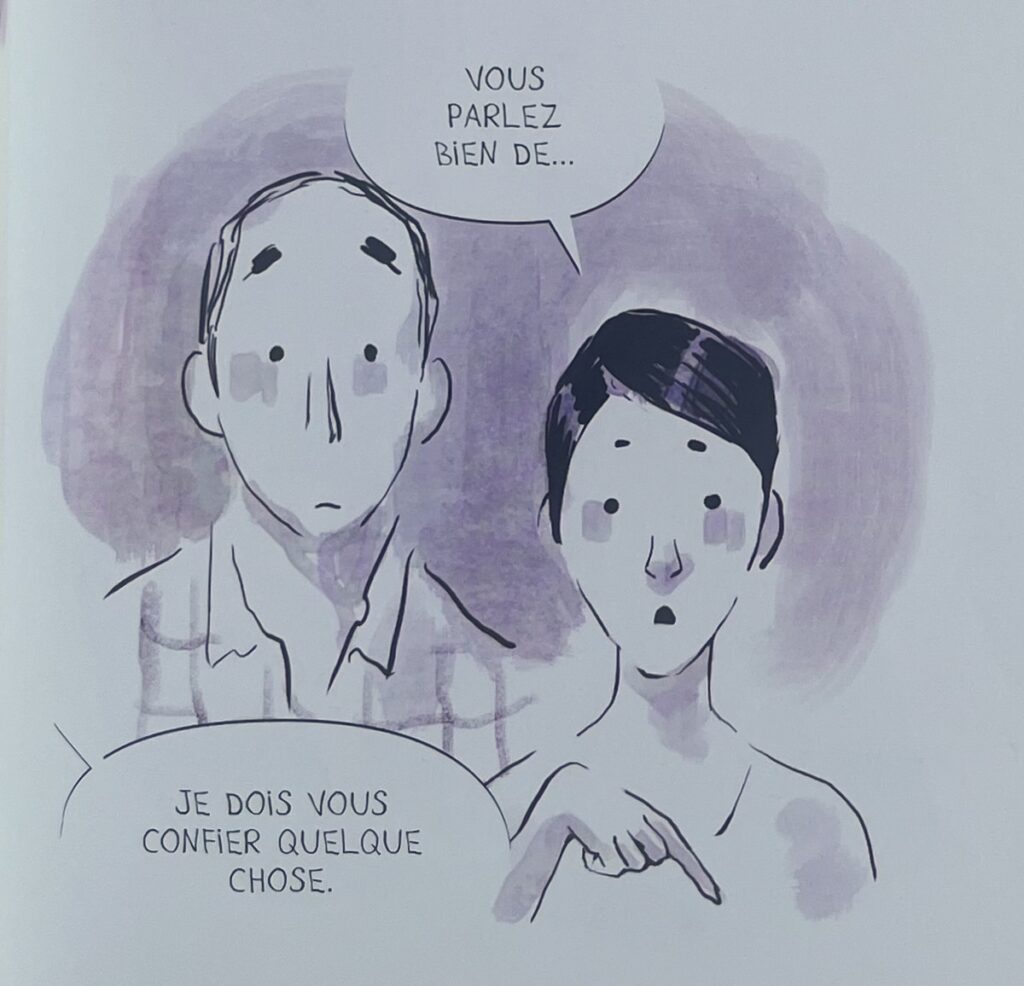

Nullipare commence par un terme médical, vétérinaire presque et se déroule en trois parties qui interrogent « l’ahurissant mystère de ne pas avoir d’enfant comme on interroge l’ahurissant mystère d’en avoir ».

![]()

Jane Sautière interprète le terme en poète : nullipare… de nulle part. La filiation renvoie aux origines, explorées dans un premier volet sous l’angle géographique… même si l’on sent déjà poindre l’héritage affectif, avec ce pays dont elle perd la langue en perdant sa nourrice et « son pays » qu’elle découvre tardivement comme un lieu étranger.

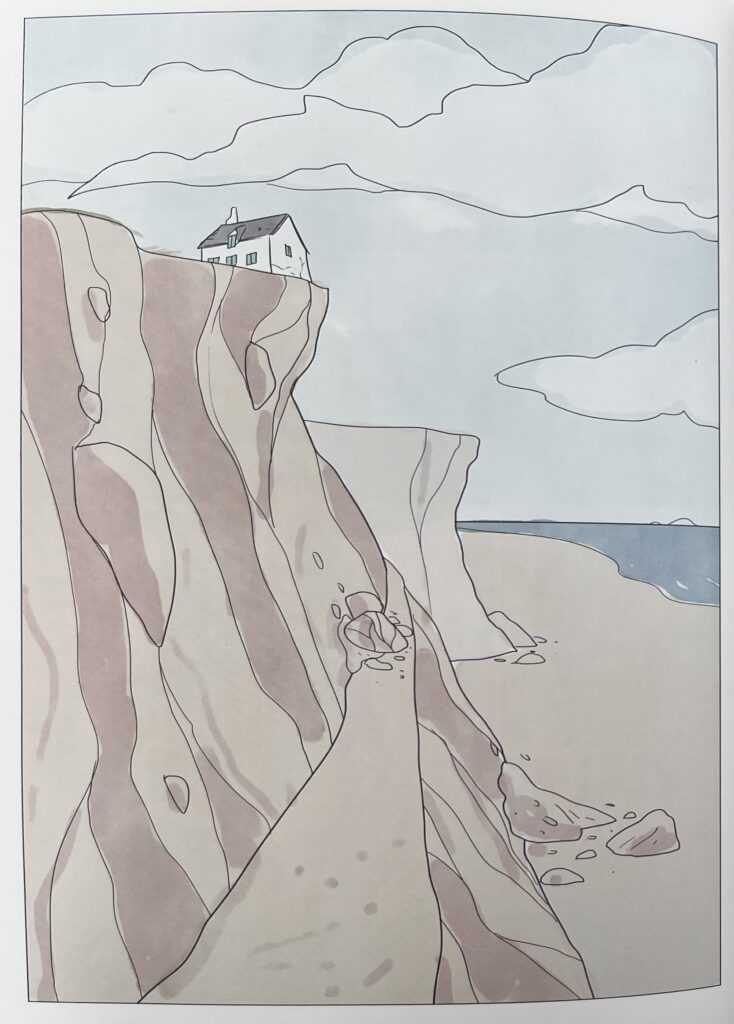

Nulle part. Le lieu, une autre déclinaison des origines.

Parfois, la nuit, une sensation de disparition me réveille, c’est un lieu qui m’appelle. Je me sens perdue, désorientée ou plutôt troublée par une absence, quelque chose manque. Dans l’ombre, je cherche à retrouver la position d’un lit, la place d’une armoire, la sensation de l’espace autour de la dormeuse que j’étais, petite ou grande […]. Lors de ces réveils, ce qui manque c’est moi, le lieu ne fait jamais défaut.

Désorientée. Je me souviens de réveils comme ça, enfant. Le week-end dernier, c’est le boyfriend, en plein dans des questions de déménagement, qui l’a éprouvé chez moi (contrairement à lui, je fais la chasse aux lumières).

Faire du même avec soi, je ne saurais pas, je n’ai pas voulu savoir, j’ai eu peur de savoir. J’ai préféré l’étranger, le lointain, le dissemblable.

Et je dis : « comme c’est beau ici », oui, ça l’est, mais je n’éprouve plus cette beauté, je la vois […], distinctement, hors de mon corps et mon cœur, tout entier pris par ce qu’il faut que je lui laisse, c’est-à-dire tout ce que je suis devenue malgré et grâce à elle.

![]()

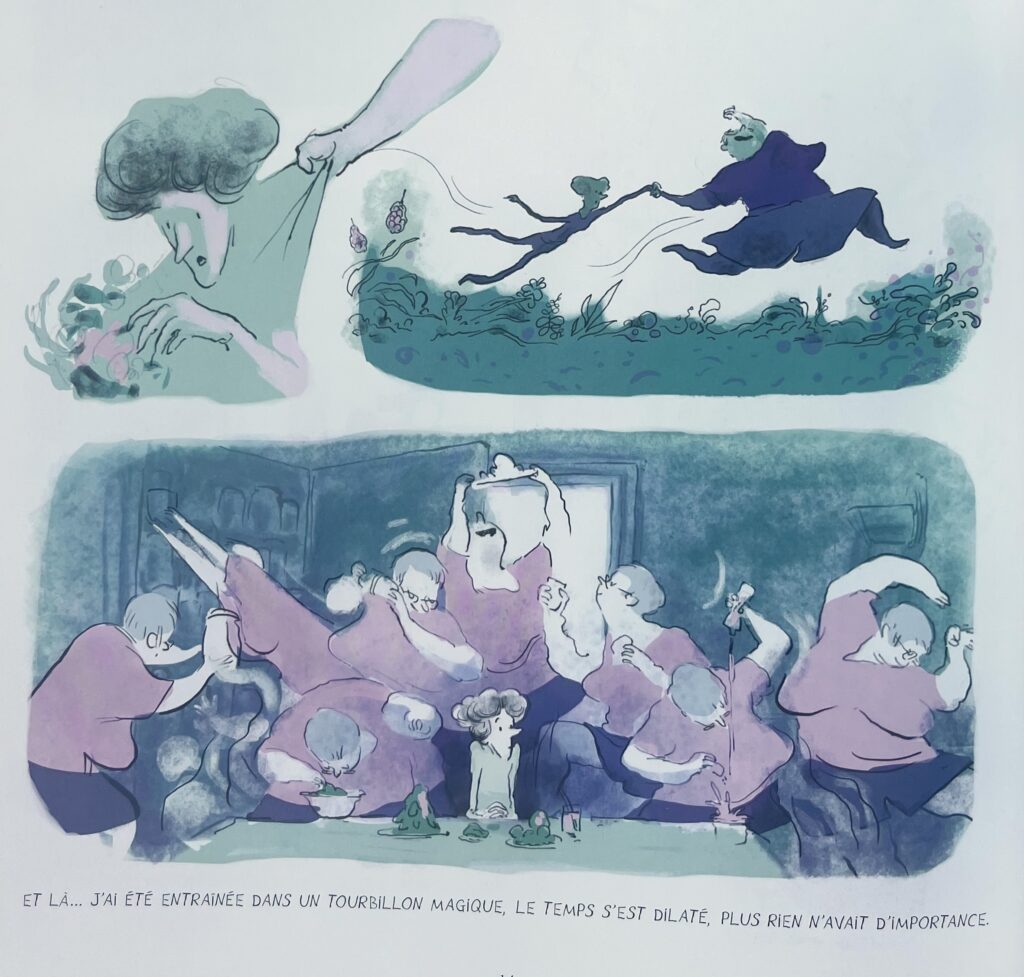

Le deuxième volet est celui qui m’a le plus plu : c’est une ode romanesque à la psychogénéalogie que cette enquête par dévoilements de la mémoire inconsciente, héritée. L’autrice a enfanté sa mère, fait d’elle une mère dans la durée quand son frère et sa sœur sont morts en bas âge, emportés par la même maladie que leur père. Elle porte les fantômes de cette fratrie sur ses épaules, angelots pervers qui insinuent leurs reproches de mort à la vivante ; elle les porte dans une gestation sans fin qu’elle refuse d’incarner et pour ce faire, refuse de manger. Elle est une fille, une femme le ventre vide. Anorexie, absence de descendance : doucement, violemment organiser sa propre disparition, ainsi que celle de ceux qui la hantent.

Elle ne veut pas chercher le pourquoi de l’absence d’enfant, mais éclaire la place, crée ce faisant un vide, un manque, qu’elle s’emploie à combler fugacement en explorant diverses occurrences du sentiment maternel en dehors de la maternité — vis-à-vis des prisonniers auprès desquels elle travaille, mais aussi d’une petite fille en passant, d’un joueur de belote basque… (Cette transmission que l’on trouve dans d’autres cadres que celui de la maternité m’a fait repenser à ce que, bizarrement, je me suis reconvertie comme prof de danse à l’âge où mes amies font des enfants. Si consciemment, je l’ai fait malgré le public d’enfants, inconsciemment il n’est pas impossible que ça ait joué, une manière de me confronter à ce que je fuyais — sans en prendre pour perpét’.)

Je suis fille d’une femme qui a perdu deux enfants avant de peiner à me donner la vie.

[…] Dans cet emboîtement macabre de poupées gigognes, à peine nées que mortes, être la dernière, la plus petite, suivie d’aucune après, pour que cela se termine enfin.

« Je fais l’enfant. » Ce n’est pas que je régresse, c’est le petit, la petite, qui déborde de moi et qui m’agit. […] C’est l’enfant non fait, non advenu.

Je ne peux pas avoir des enfants, j’en suis encore une.

(Faute de frappe qui ne cesse de revenir dans la recopie des extraits : enfnats, comme un NA, niet, non aux enfants.)

Il y a ce qu’on me dit au bout de très longtemps d’amitié et de silence. Je n’aime pas mes enfants. Je regrette de les avoir eus.

Ce sont des secrets de pierre tombale.

Comme toutes les filles je me suis mise devant un miroir, avec un coussin sous ma robe, de profil, pour voir.

Nope, not all filles.

N’avoir pas d’enfant renvoie aussi à une virginité, quelque chose qui protège du vivant mortel. Il ne mourra pas mon enfant, il n’est pas né, je reste vierge. L’absolu du déni et son absurdité.

Là, oui. Je me rappelle de Melendili mi-choquée mi-ébaudie quand j’avais résumé l’affaire par : donner naissance à un être qui va mourir.

Plus tard, je revendiquais mon refus de la maternité sous le couvert que j’aurais été une mauvaise mère […] Puis j’ai dit que je n’aurais jamais pu supporter une grossesse, quelque chose qui pousse en moi, quelle horreur ! (mais je n’avouais rien de l’anorexie, probablement plus active dans l' »horreur » d’être pleine). […] J’ai dit ensuite qu’étant moi-même très folle, il ne fallait pas que j’enfante. […]

En réalité, j’étais seule comme les pierres avec quelque chose qui ne s’énonçait pas. […] une peur permanente d’être percée à jour […] dans mon insignifiance de fille remplaçante […]

« Parfois, tu penses comme une anorexique », m’a déjà dit le boyfriend qui en compte une parmi ses ex. Et sans jamais en avoir souffert (tout au plus ai-je expérimenté une légère forme d’orthorexie), j’ai l’impression de comprendre sans comprendre ce qui se trame dans cette violence retournée contre soi, la volonté de contrôle qui n’a pas grand-chose à voir avec les apparences.

Oui, je peux imaginer une petite fille, Anna, bien sûr Anna, mienne, qui voudrait une mappemonde pour son anniversaire. J’aurais un vif plaisir à offrir cela, une mappemonde, à une petite fille qui a l’intelligence de la désirer.

Depuis que je l’ai récupérée et installée comme lampe de chevet, j’ai renoué avec l’aura d’émerveillement que la mappemonde provoquait en moi enfant, qui m’avait poussée à la demander en cadeau d’anniversaire, avant de la laisser prendre la poussière sur un coin du bureau. Éteinte, elle est décolorée ; certaines frontières ont dû bouger ; mais elle fait une merveilleuse veilleuse. Avant d’éteindre, le soir, j’attrape une dernière lueur du monde, un lieu, un nom ; hier, la mer de Tasmanie (j’aurais placé le diable tout ailleurs).

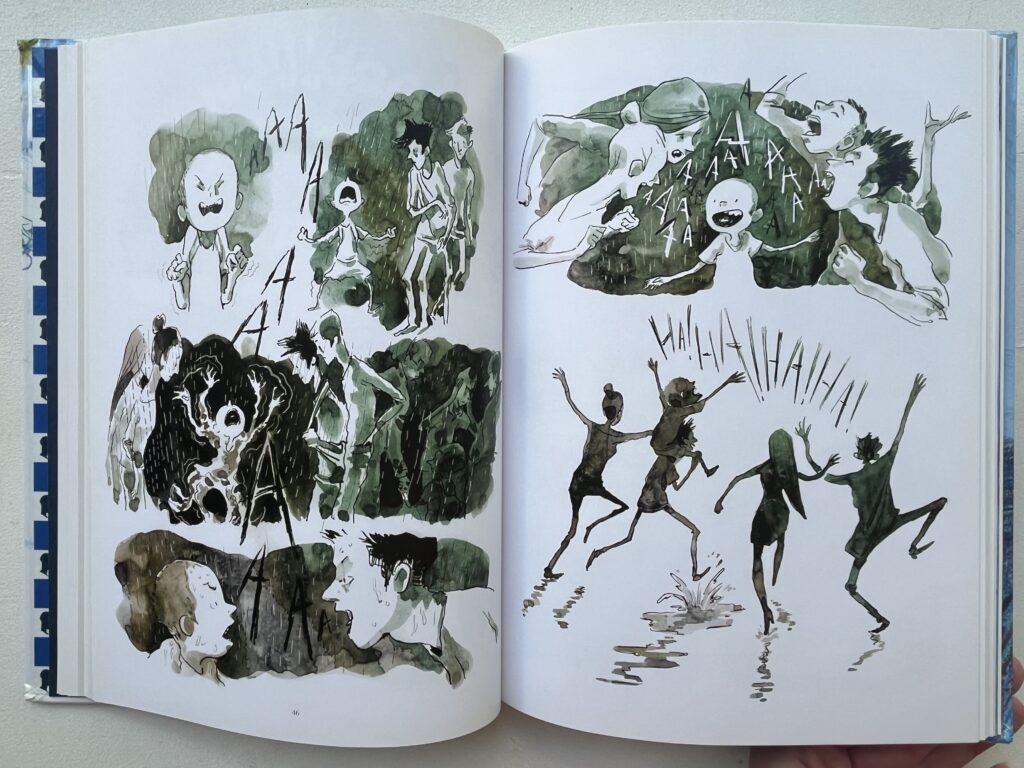

Ces détenus devenaient des enfants qu’il ne fallait pas que je prenne dans mes bras, qu’il ne fallait pas quitter des yeux au risque de les perdre, des enfants dont il ne fallait pas se prendre pour la mère, parce qu’il n’y aurait eu rien de plus terrible pour eux que cela, avoir à nouveau une mère. Ceux-là, du maternel, comme tous, nous tous, ils en ont besoin. Mais la mère, ils en ont peur.

[…] il était arrivé qu’une adoption me tombe dessus.

Et ils le voyaient bien eux aussi, les adoptés. C’est ce qui déchaînait leur violence et leur colère […], ils venaient d’être adoptés. Lorsque cela s’achevait, la colère et la brutalité apaisées, l’adoption était dissoute (pour eux, pas pour moi).

Non, je n’ai rien su « un jour ». J’ai, au fil du temps, créé mon histoire, donné une continuité aux faits et aux épreuves surmontées, constitué un récit […]

Je suis petite lorsque j’apprends la réalité. […] je pense les atrocités fatidiques de mon âge (bien fait que tu soies morte) […]. Je fais ordinairement, comme dans une autre famille. C’est-à-dire je déteste ma sœur et je veux l’amour exclusif de ma mère. Mais, là, il faut, comme ma sœur a disparu, que je prouve à ma mère que je suis mieux que ma sœur, plus morte qu’elle encore, qu’elle verse davantage de larmes pour moi.

Je recopie large ; il me semble qu’on bénéficierait tous collectivement à comprendre ce genre de chose, pour ne pas répondre « mange » à quelqu’un qui souffre :

Il y a eu ce désir de me faire morte pour être aimée, et puis celui d’être vivante pour que ma mère survive. […] Il fallait que je mange pour faire plaisir à ma mère. […] Il fallait que je ne mange pas, il fallait qu’il y ait du vide, il fallait que ce vide soit un désir, il fallait que la faim s’installe, il fallait que j’aie faim pour me sentir vivre, il fallait que je sois vide pour que je vive.

Elle ne voulait pas s’attacher à moi par tous les gestes de l’amour d’une mère à sa fille, car moi aussi j’étais mortelle, elle me soignait médicalement, c’est-à-dire là où elle avait déjà échoué.

Elle ne voulait pas que j’aie une sexualité, c’était la chose la plus interdite, c’est comme cela qu’on attrape les enfants mortels […]. Le plaisir est mortel.

Il fallait que je me fasse prendre par le désir des hommes pour que ce qui, en moi, était mort inéluctablement soit repoussé. Il fallait que je jouisse du désir des hommes pour moi […] eux qui désiraient pour eux et pour moi, pour me faire moi objet de désir, pour m’éviter à moi de désirer.

Les racines blanches lui dévoraient la tête et moi je devenais une jeune femme désirable. Comme si une chose entraînait l’autre.

Cette bascule insensible du grand âge qui fait des enfants les parents de leurs parents, si troublante pour chacun, l’était un peu moins pour moi, habituée à l’anarchie généalogique.

(Bascule que j’ai découverte avec Annie Ernaux dans Je ne suis pas sortie de ma nuit.)

Elle basculait lentement vers l’origine.

J’ai été la mère de ma mère aux tout derniers temps, et donc la mère d’une enfant au bord de la mort, selon la malédiction initiale.

![]()

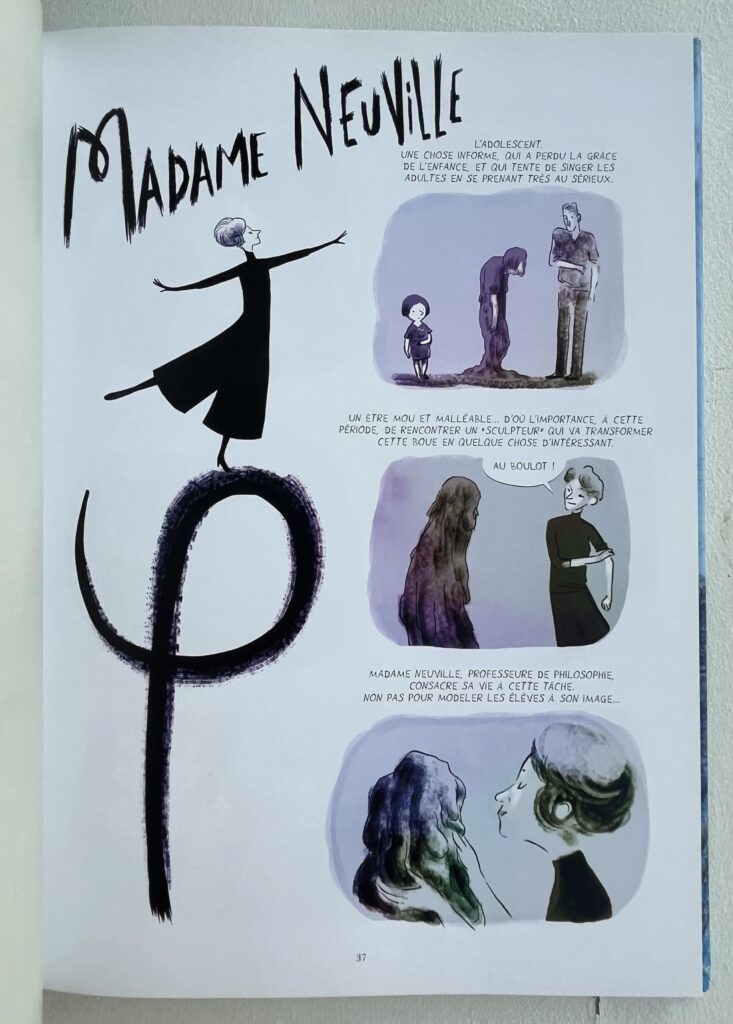

Le troisième volet prend acte et médite sur la vie d’une femme sans enfant, la vie d’une femme, la vie qui s’écoule, s’est écoulée, se rapproche de la fin sans cesser d’être vie — vie et vieillesse, corps qui persiste : s’annonçait en 2008 son livre de 2024, Tout ce qui nous était à venir.

Je me suis acheminée avec beaucoup de douceur vers cela, l’état d’une femme sans enfants, j’ai glissé, je ne peux pas prétendre découvrir mon téta, je peux le réaliser, dans la secousse de l’effort mental. cela s’est fait, oui, avec la patience qu’être requiert, comme tout ce qui s’accomplit avec notre corps.

Je me suis demandée si j’allais m’y retrouver, dans ce récit, cette absence d’enfant ; très peu. Et tant mieux, je suis ravie de ne pas traîner d’histoire traumatique. Il y a autant de manières et de raisons de ne pas avoir d’enfants que d’en avoir. L’autrice n’a pas eu d’enfant ; j’ai le désir de ne pas en avoir : nous sommes à des places très différentes, dans le temps reproductif comme dans la psyché. Ne pas avoir d’enfant n’est pas pour moi un manque, une absence de, c’est autre chose, une autre vie qui me convient davantage, pleine en elle-même. Mais ceci, oui ceci peut-être a éveillé un écho :

Rester fille pour que ma mère ait toujours une fille. Comme si, moi-même devenue mère, j’aurais cessé d’être sa fille. J’aurais cessé d’être exclusivement sa fille. Il fallait quelque chose d’exclusif dans cette histoire.

À propos des règles :

Le sang a coulé tellement brun que j’ai cru que c’était de la merde. Ramenée à mon état incontinent de nourrisson alors que je me croyais déjà éclore dans la féminité.

Similaire pour moi, la croyance de l’éclosion féminine en moins. Juste le dégoût, la colère d’être débordée par mon propre corps. Pour quelque chose dont je ne veux pas de surcroît, si inutile pour moi.

Après avoir écrit sur une cousine adoptée, fille biologique d’une femme tonte à la Libération :

Il ne s’agit pas d’un pamphlet féministe. Je parle d’une condition, la mienne, femme, et d’une histoire, la mienne, celle de ma famille, de ces femmes qui ont cessé de vouloir donner au monde des enfants, exténuées d’Histoire.

Après avoir écrit à propos d’une image érotique :

Demeure le vide de l’image, quelque chose qu’il faut remplir tout le temps, comme les coloriages d’enfant […]. Le vide de l’image, celui probablement des origines, là où justement on ne peut pas être, exclu par la nécessité même de l’intimité et de l’absence de soi, précisément parce que nous y sommes indésirables et exclus.

On verra tout, sauf le désir. Il manque toujours quelque chose dans la sexualité, c’est ce dont on jouit. On jouit par défaut, déficit, défaillance, absence. On revient, on recommence, on cherche à reconstituer, ça échappe, on jouit.

C’est avec cela qu’on fait les enfants aussi.

Est-ce qu’on rejoue la scène du crime dans l’acte sexuel ? Est-ce qu’on veut refaire en mieux, tenter de créer un être qui nous dépasse, échouer mieux ? Est-ce qu’on peut avoir envie de se détourner de ça, parfois, pour ne pas se confronter — ni à un échec (à faire mieux) ni à une éventuelle réussite qui entérinerait notre imperfection voire notre médiocrité (faire mieux, pire) ? Est-ce qu’on peut ne plus vouloir jouir de ou dans la perte, le défaut, que ce qui pousse à caresser indéfiniment pourrait aussi nous retenir d’acter quoi que ce soit ? Surtout, rien de définitif. Surtout, rien qui puisse mourir, changer, échapper. Il faut du fini. Il ne faut pas que ça finisse.

Je me vois de loin. J’ai une certaine tendresse pour cette jeune femme, perpétuellement amoureuse, détraquée d’amour. Une tendresse, oui.

Je plaisais donc pour des histoires de millimètres, presque rien. […]

Je m’aime pour moi-même et ce n’est pas rien. C’est pourtant un amour impossible, comme tous ceux d’alors. Non pas du fait d’un excès d’exigence, mais d’un défaut de temporalité.

L’amour d’une autre que soit qui grandit aurait été peut-être plus manœuvrable, plus concordant.

[Son corps] Un empilement des présents, toujours actifs et irreprésentables, puisque je ne vois, de mes âges, que le dernier. Il y a donc, dans mon corps, quelque chose de juste (tous les présents, vivants et vrais) et de faux (une image ne rendant compte que de la dernière étape).

Voilà exprimée beaucoup plus clairement que je n’aurais su le faire cette injustice / inexactitude que je ressens toujours quand on accole à une notice biographique ou un hommage une unique photo, toujours la même, toujours tronquée, comme si Rimbaud ne pouvait avoir que 17 ans et Einstein 72 ans. C’est pire au féminin : une photo jeune me donne l’impression qu’on cantonne l’artiste à la période où elle a été désirable aux yeux de la société ; une photo âgée, qu’on lui refuse la force de l’âge. Marguerite Duras, par exemple : il me faut et la narratrice et l’autrice de L’Amant. La juxtaposition des âges comme approximation d’un être.