Janvier : Deux vies, d’Emanuele Trevi / Février : La Danseuse, de Patrick Modiano / L’Été où tout a fondu, de Tiffany McDaniel 🧡 / Mars : Naissance des fantômes, de Marie Darrieussecq / À l’ami qui ne m’a pas sauvé la vie, d’Hervé Guibert / Odyssée des filles de l’Est, d’Elitza Gueorguieva ! 💜 / Le Nom secret des choses, de Blandine Rinkel / Vigile, de Hyam Zaytoun / Les cosmonautes ne font que passer, d’Elitza Gueorguieva / Avril : Le Sel de la vie, de Françoise Héritier / La Révolution du no sex, de Magali Croset-Calisto / Bleu de travail, de Thomas Vinau / Grapefruit, de Yoko Ono / Dune, de Frank Herbert (de mars à mai, en réalité) / Mai : Les Furtifs, d’Alain Damasio 🖤 / Nuits de noces, de Violaine Bérot 💛 / Le désir est un sport de combat, de Rébecca Lévy-Guillain / Nos puissantes amitiés, d’Alice Raybaud / Les artistes ont-ils vraiment besoin de manger ? ouvrage collectif 🩵 / Juin : L’Apiculture selon Samuel Beckett, de Martin Page / Hêtre pourpre, de Kim de L’Horizon / L’Odeur des pierres mouillées, de Léa Rivière / L’échec. Comment échouer mieux, de Claro / N’oublie pas pourquoi tu danses, d’Aurélie Dupont / L’Art d’être distrait, de Marina van Zuylen / Juillet : Tombée des nues, de Violaine Bérot / Sortir au jour, d’Amandine Dhée / À mains nues, d’Amandine Dhée / Éloge de la fadeur, de François Jullien / Dès que sa bouche fut pleine, de Juliette Oury 💛 / Et puis ça fait bête d’être triste en maillot de bain, d’Amandine Dhée / Ça nous apprendra à naître dans le Nord, d’Amandine Dhée et Carole Fives / La Petite Communiste qui ne souriait jamais, de Lola Lafon ❤️ / Août : Passagère du silence, de Fabienne Verdier 🖤 / Septembre : Les gens ordinaires ne portent pas de mitraillettes, d’Artem Chapeye 💙 / Utopies féministes sur nos écrans, de Pauline Le Gall / Octobre : Je souhaite seulement que tu fasses quelque chose de toi, d’Hollie McNish ❤️ / Dehors, la tempête, de Clémentine Mélois / L’exil n’a pas d’ombre, de Jeanne Benameur 💛 / Novembre : Profanes, de Jeanne Benameur 💛 / Tout brûler, de Lucile de Pesloüan / Elles vécurent heureuses, l’amitié entre femmes comme idéal de vie, de Johanna Cincinatis / Décembre : D’images et d’eau fraîche, de Mona Chollet / Le Cœur sur la table, de Victoire Tuaillon / Les Falaises, de Virginie DeChamplain 🩵 / Une trajectoire exemplaire, de Nagui Zinet / Triste tigre, de Neige Sinno / Le passé est ma saison préférée, de Julia Kerninon

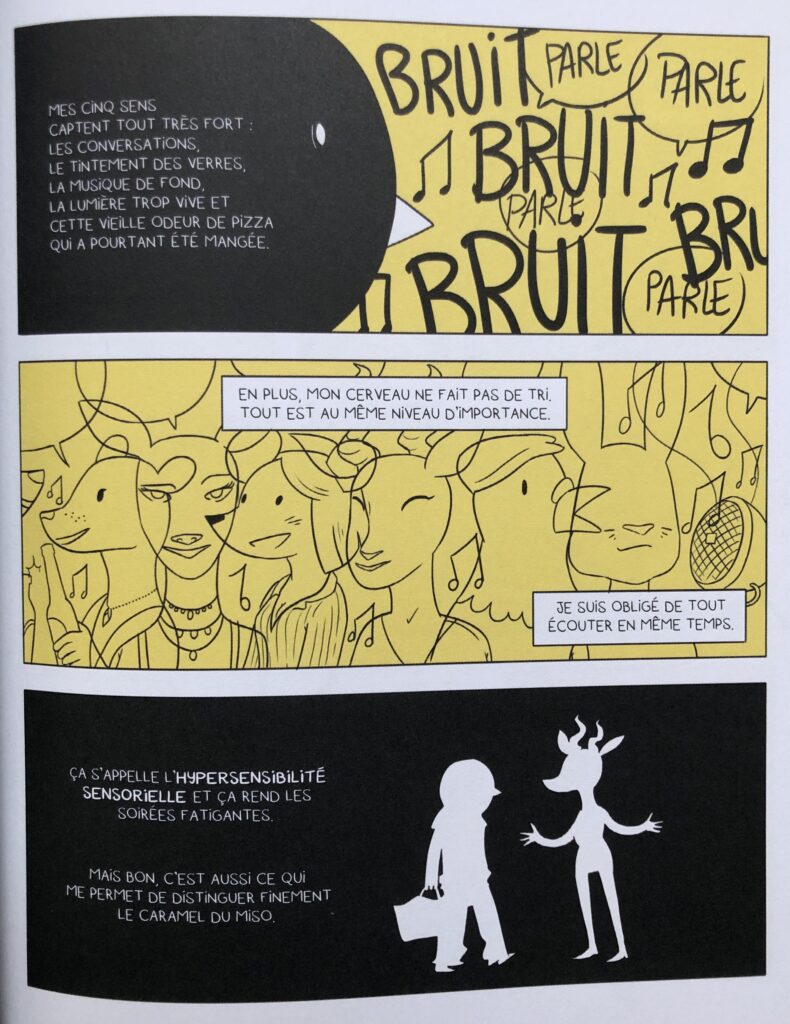

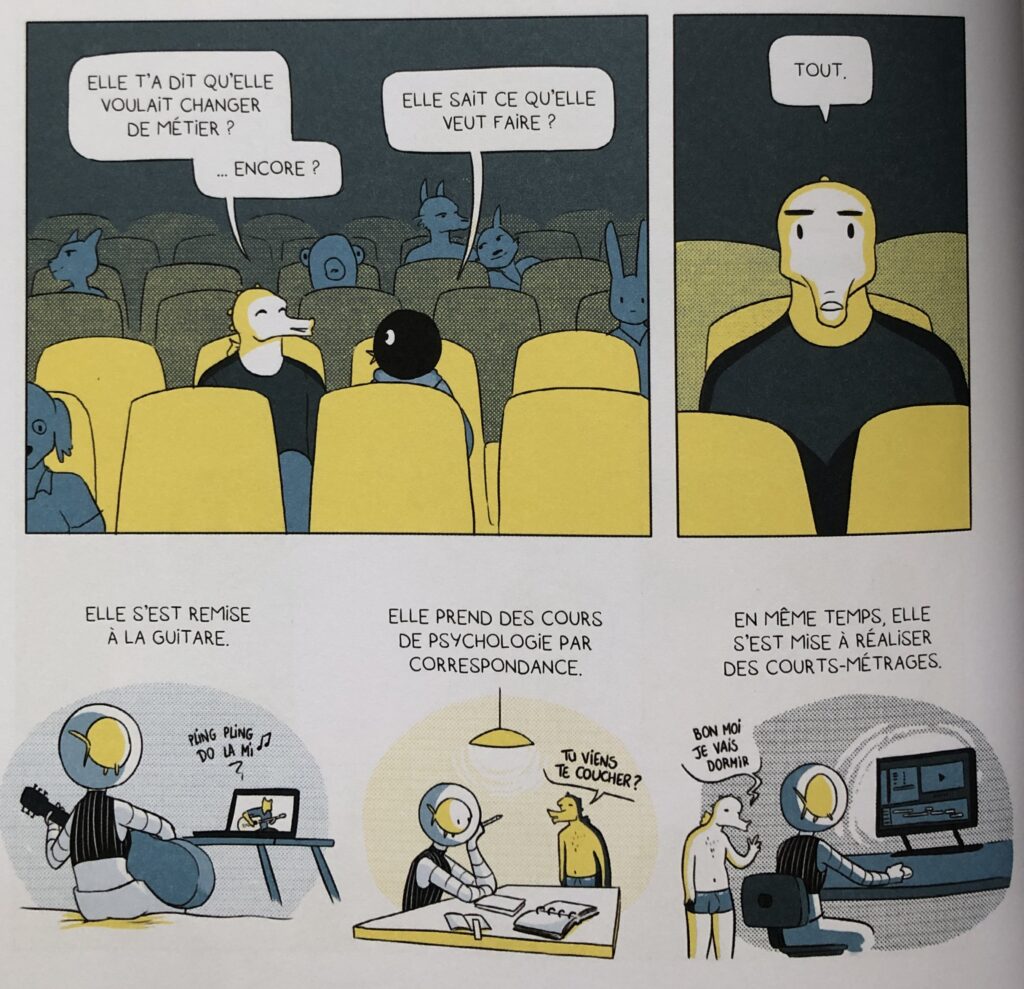

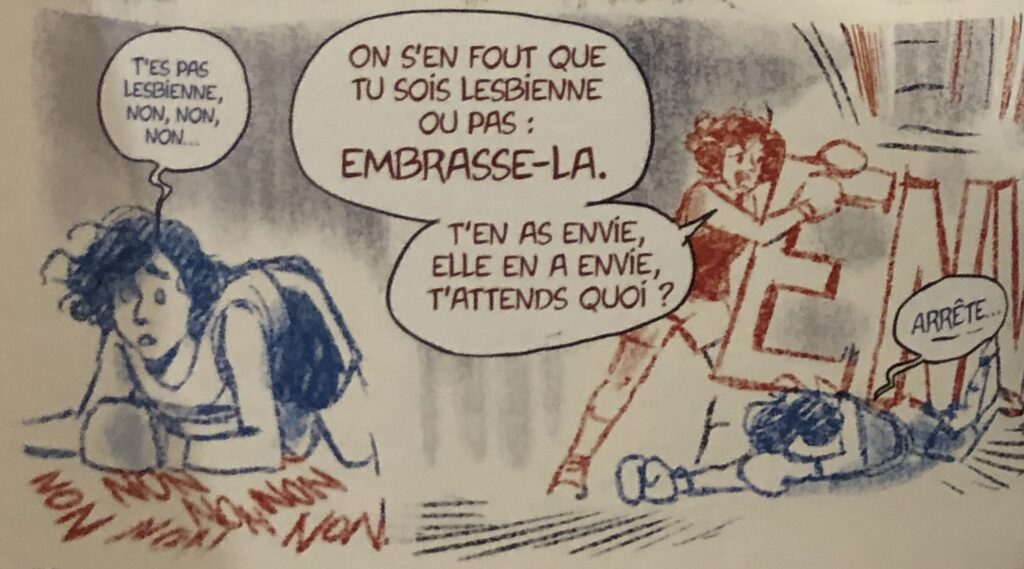

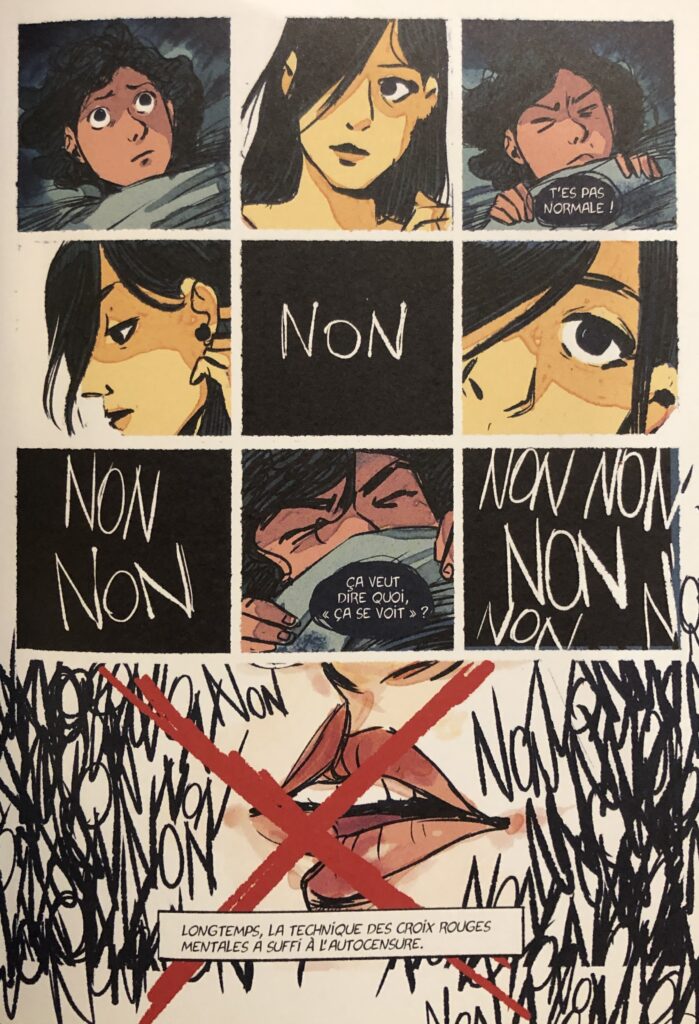

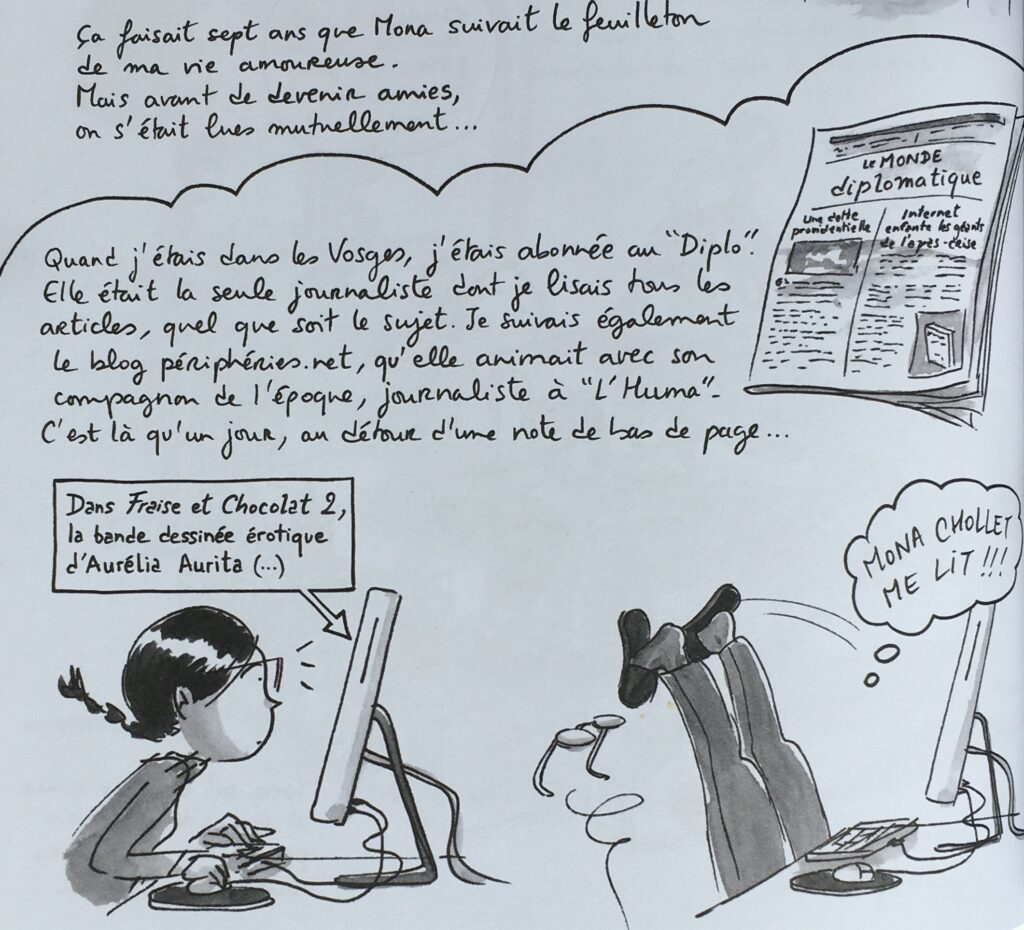

J’ai consacré un article à part aux bandes-dessinées. Quelques tendances de l’année pour tous les textes au noir :

- des autrices que j’ai découvertes cette année et dont j’ai lu au moins deux livres : Elitza Gueorguieva, au ton décapant ; Amandine Dhée que j’ai lue en série comme si chaque ouvrage était un gros post de blog ; et surtout Violaine Bérot, que j’ai direct inscrite dans la lignée de Jeanne Benameur et Claude Pujade-Renaud (Nuits de noces m’a wow) ;

- des autrices dont je continue à lire l’œuvre : Jeanne Benameur (même si je commence à repérer des motifs et systématiques, cette narration de l’intime…), Lola Lafon (son roman autour de Nadia Comăneci ne pouvait que me plaire, il m’a plu), Mona Chollet, Blandine Rinkel ;

- une thématique amitié : Nos puissantes amitiés, Utopies féministes sur nos écrans, Elles vécurent heureuses ;

- une thématique sexe/amour : La Révolution du no sex, Le désir est un sport de combat, Le Cœur sur la table ;

- une timide incursion dans l’univers queer : Hêtre pourpre de Kim de L’Horizon & L’Odeur des pierres mouillées de Léa Rivière ;

- une plongée dans la SF : peu de titres mais beaucoup de pages puisque Dune et Les Furtifs sont deux pavés (qui ont des raisons de l’être) ;

- seulement deux erreurs de castings Si j’avais su, j’aurais pas lu : Naissance des fantômes de Marie Darrieussecq et Danseuse de Modiano.

Hors catégorie :

- L’Été où tout a fondu de Tiffany McDaniel, incroyable de maîtrise narrative ;

- Dès que sa bouche fut pleine de Juliette Oury, complètement improbable, complètement réussi ;

- Passagère du silence, autobiographie de Fabienne Verdier qui a étudié la calligraphie en Chine pendant dix ans auprès de maîtres écartés par la Révolution culturelle ; son parcours est ahurissant de dureté et de ténacité ;

- Les gens ordinaires ne portent pas de mitraillettes d’Artem Chapeye, témoignage de première main sur la guerre en Ukraine par un intellectuel pacifiste qui s’est engagé dans l’armée ;

- Je souhaite seulement que tu fasses quelque chose de toi, recueil d’Hollie McNish qui a la poésie prosaïque.

- Les Falaises de Virginie DeChamplain, récit intime transgénérationnel.

Comme souvent, j’ai du mal à chroniqueter les lectures qui m’ont le plus plu. De peur de ne pas leur rendre justice, les longs extraits recopiés restent en brouillon. J’espère en sortir quelques-uns de là dans un futur proche. En attendant, je n’attends plus, et je publie ce bilan annuel de lecture. Sans statistiques sur la part des autrices, sans calcul des sommes astronomiques que mon abonnement en médiathèque m’a fait économisé, et surtout sans le diagramme pieuvre que j’avais commencé sur les liens explicites ou souterrains entre toutes ces lectures. J’ai à lire.