Anna Karénine, de Boris Eifman

Aaaaaaaah ! Excitation et soulagement : je ne suis pas devenue blasée, la fréquence des spectacles ne m’a pas ôté ma capacité à m’enthousiasmer. Il y avait franchement mieux à faire dimanche dernier que d’aller se faire plumer à l’Opéra pour voir des volatiles. Pourtant, avant que ma mère ne clique sur « réserver », je lui avais bien fait remarquer que le montant était tout de même de 154€ ; installées en plein milieu du parterre du théâtre des Champs-Élysées, on ne l’a pas regretté une seule seconde. En sortant, nous avons même couru comme un seul homme deux gamines au distributeur le plus proche pour tirer du liquide et revenir acheter le programme avant que le théâtre ne ferme. Un peu essoufflées, nous n’en avons pas moins épuisé notre lexique d’adjectifs laudatifs (tous mis au superlatif), en les accolant à tout ce qu’on pouvait imaginer : chorégraphie, émotion, costumes, amplitude, scénographie, coup de pied, interprétation, puissance des sauts, beauté de l’interprète, technique, construction, énergie, exécution, lumières… J’aurais voulu le revoir dans la foulée pour tout voir et jubiler, encore. Le roman de Tolstoï, qui n’a été entamé que de cinquante pages faute à des lectures universitaires, ne devrait plus traîner trop longtemps sous la table basse ; c’est un nouvel appel du pied (c’est comme ça, certains livres vous font de l’œil).

Véritable fauteuil d’orchestre. La lumière se baisse, bientôt suivi par le brouhaha du public. Le rideau se lève. Rien qu’une petite douche de lumière sur un petit banc et des jouets, à cour. Puis une grande douche éclaire la scène : vide. Une femme en robe de soirée apparaît, beaucoup trop séduisante pour être toujours la mère qui arrête un petit train électrique ou remet une peluche en place. Elle est déjà en décalage, et tellement belle. Karénine vient la chercher pour partir en soirée et le tableau poignant de cette femme qu’on vient relever de son rôle de mère, sa douce mélancolie, laisse place à l’étourdissement d’une scène de bal.

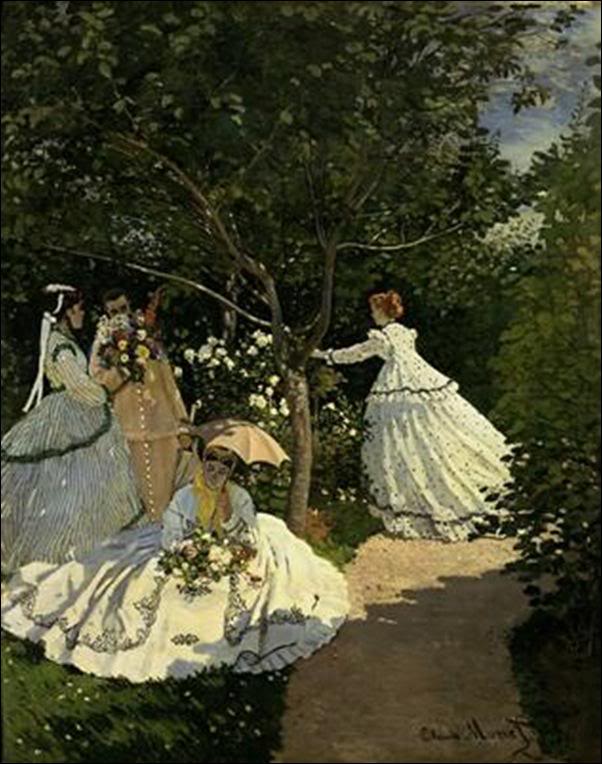

C’est le moment de marquer une courte pause pour rendre grâce au costumier, Viacheslav Okunev, qui a réalisé des robes de bals qui ne ressemblent pas à de grosses meringues empesées de froufrous et autres fanfreluches mais qui aient l’élégance de robes de soirées, fluides le long des corps longilignes, brillantes sans être clinquantes, corset de perles et ras de cou assorti. Elles ont l’allure de robes fourreau mais n’entravent jamais le mouvement : lors des tours et des sauts, le tissu se déploie et leur donne plus d’amplitude encore. On pourrait dire que cela virevolte si la danse n’était pas si puissante, les sauts si athlétiques et les portés si dynamiques. Cela tournoie davantage ; les hommes portent haut non les couleurs de leur dame, mais les dames elles-mêmes, quand elles ne sautent pas d’elles-mêmes aussi haut que les garçons (et gardent des cuisses de mouche, un mystère) – le tout à un rythme trépidant, entretenu par d’incessants relais dans les groupes qui se répondent deux à deux, façon produit en croix. C’est virtuose mais jamais gratuit : le groupe social s’impose dans toute sa force et laisse imaginer la réprobation qui sera la sienne face aux futurs amants qui n’en sont pour le moment qu’à leur rencontre, duos et soli alternant avec les ensembles.

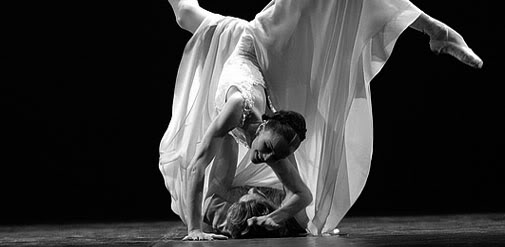

A la première variation de Vronsky et rien qu’à sa façon de se jeter à genoux, on est déjà aux pieds d’Olgev Gabyshev. Oleg Markov n’est pas en reste en Karénine, quoique sa danse soit plus sèche, dans l’inquiétude de sa femme absente. Il y a ce formidable geste des mains croisées dans le dos, qui exprime d’abord l’attente puis l’impuissance du mari lorsque, ayant surpris les amants, il ne parvient pas à faire revenir sa femme vers lui. Il la malmène, elle s’écarte ; il la menace, elle le repousse ; il se montre tendre, elle se dérobe. Lorsqu’il la reprend par le bras, la contraignant et la soutenant tout à la fois, et que de profil ils avancent en une funèbre marche nuptiale, très raide, ses jambes se dérobent sous son corps devenu insaisissable de fluidité. Les pas de deux d’Anna avec l’amoureux mari, dur à force de tendresse, sont presque plus poignants que les effusions de l’amant, pourtant jamais lyriques. A chaque fois qu’on pourrait verser dans l’eau de rose, cela bascule, le développé seconde est ramené à terre manu militari, le renversé attitude fait un écart en arabesque et si l’on se jette à terre, c’est au sens propre. De même, avec Karénine, s’il y a scène de ménage, c’est seulement en vertu des portés-traînés dans lesquels la danseuse balaie la scène, traînée à bout de bras par son partenaire – c’est presque un miracle qu’ils ne se soient pas décrochés des épaules. Avec Boris Eifman, tout est grand, même la bassesse si jamais elle intervient.

Le désir n’a rien de velléitaire et, lorsque sont éclairés tour à tour (Vronskiyen avant-scène côté jardin, Anna en arrière-scène côté cour) les amants esseulés dans leurs lits respectifs, leur lascivité n’est pas celle d’une certaine indolence exotique : ce sont bien les corps, qui se cambrent, s’écartent, s’étalent et débordent de leur lit, qui se désirent, qu’ils désirent – aucune passion passive là-dedans, sinon pour le spectateur avide de toute cette beauté.

Le premier acte se termine par un boucle : même petite douche de lumière côté cour qu’au début, Anna au milieu du cercle que décrit un petit train électrique d’un enfant définitivement absent, il neige.

Le Russe se réchauffe à la vodka : la second acte commence avec des soldats ivres, de dos, debout sur leur chaise, sur laquelle ils s’affalent un à un, un serveur courant de l’un à l’autre pour rattraper in extremis leurs verres sur son plateau. La scène de caserne qui suit est un cabaret inversé : ce sont les hommes qui dansent avec leurs chaises (et que je prenne appel dessus pour sauter à l’écart et retomber sur mes deux jambes de part et d’autre de la chaise) et les spectatrices qui se réjouissent. La ligne du cancan final est remplacée par une revue de soldats qui tombent comme des dominos après que le bout de la file se soit écroulé d’ivresse.

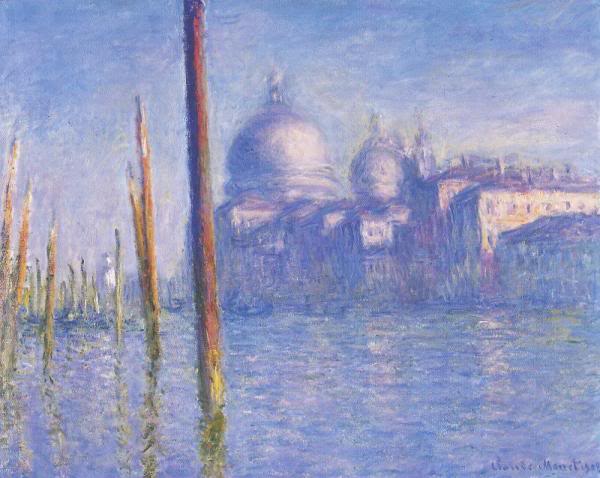

Loin de cette virilité éthylique qu’il laisse à Karénine, Vronsky a amené Anna à Venise : quoi de mieux qu’un carnaval pour passer inaperçu et laisser libre cours à ses passions ? Sous le bal masqué policé se devine en effet l’instinct carnavalesque qui a envoyé valser les conventions sociales – y compris celles de la valse (à peine trouve-t-on encore trace de couples ; on parvient tout juste à distinguer les femmes des hommes, qui sortent tous de leurs gonds et de la scène en farandole). Une fois encore les costumes, un peu plus ouvragés que les précédents pour être perçu comme tels, sont superbes : richesse et profusion de perles, de plumes et de masques ne se termine pas en charivari visuel, cela reste d’une élégance rare sans paraître le moins du monde emprunté.

Après s’être perdu dans la foule, notre couple d’amant s’est réfugié à l’écart et, pour louer la beauté d’Anna, Vronski a entrepris de lui tirer le portrait. Bien entendu la séance connaît quelques pauses, ce qu’on n’avait pas de mal à prévoir vu la pose coquette du modèle. Vêtue à la façon du Diable amoureux, la danseuse laisse voir des jambes d’une finesse qui évoquerait la fragilité si elle n’était doublée de solidité technique. C’est presque trop fin, la robe lui sied finalement mieux.

Les amants ont semble-t-il voulu oublier que les débordements carnavalesques ne durent qu’un temps et leur couple, qui n’en est pas un, suscite des commérages dont la virulence ira jusqu’au rejet. Le bal au terme duquel ils finiront ostracisés est en tous points conformes à celui du premier acte où Anna accompagnait Karénine ; le amants n’ont de place que lors du défoulement carnavalesque et ne peuvent valser en bonne société, plates-bandes quadrillées par les couples mariés. La compagnie se fait de plus en plus menaçante (répartie en deux lignes, une dans la longueur, l’autre dans la largeur, qui se rapprochent petit à petit en un angle obtus), sépare les amants et les tourmente pour finalement leur tourner le dos et les laisser seuls, méprisés. Abandon magistral ; tous sont du côté du mari et de l’ordre bafoué.

Plus qu’abandonnée à son triste sort, Anna Karénine est livrée à son destin d’héroïne tolstoïenne. La déchéance s’accélère avec l’opium et la boisson. L’enfermement de la folie qui la guette est formidablement rendu par une trouvaille scénique : allongée au sol, c’est la tête et les bras passés entre les pieds d’une petite commode (à laquelle elle s’agrippe) qu’elle avale le contenu d’une petite fiole. Avant qu’on ait pu comprendre comment quelqu’un avait pu passer par derrière pour lui retirer sa robe (et avant que j’aie pu me précipiter sur scène pour voler sa sublime robe violette), elle se retrouve en académique chaire, c’est-à-dire nue. Son délire devient cauchemardesque ; elle est entraînée dans une ronde sabbatique, ou plutôt deux, s’il est vrai qu’elle passe d’un groupe à l’autre comme une courroie en huit, lancée et rattrapée comme une trapéziste, à ceci près qu’elle est traînée au sol et ne le quitte que lorsque la ronde tourne tellement vite que la force centrifuge la soulève. On a l’impression que ces deux roues vont la broyer si elles ne la désarticulent pas avant. C’est terrifiant.

Oppressant, aussi. On sent que à la situation paroxystique que la fin est proche. Le corps de ballet est revenu habillé en cheminot, les danseurs font de violents gestes mécaniques avec leur bras semblables à des cisailles et pour la seconde fois, la musique de Tchaïkovsky a laissé place à des bruitages : le train approche. Et là, la spectatrice que je suis a un sursaut socratique : Anna Karénine va mourir, cela ne fait aucun doute, mais va-t-elle bien mourir ? Je veux dire, comment le chorégraphe va-t-il la faire mourir ? Il faut qu’elle meure bien, pas moralement mais esthétiquement parlant ; que la chute ne tombe pas à plat comme le corps de l’héroïne. Je me souviens de l’insistance de Kundera dans ses essais sur le motif du train dans Anna Karénine, et j’ai peur. Il ne faut pas que surgisse un train en carton pâte. Le bruit du train s’amplifie. Anna monte sur la haute passerelle qui, avec son enfilade de colonnades, suggérait une promenade lors des scènes de bal (les femmes y faisaient figurer leurs charmes graciles en ombres chinoises tandis qu’en contrebas, les hommes faisaient éclater leur puissance) ; à présent, c’est vrai, je lui trouve un air de pont de chemin de fer. Elle avance au milieu de la passerelle, se met face au public, écarte les bras en croix et se laisse basculer vers l’arrière – avant qu’elle ait eu le temps de disparaître, toute une rampe de feux s’est violemment éclairée le long de la passerelle : c’est le spectateur qui s’est pris le train de plein fouet. Je suis éblouie.

Dernière image : un chariot qui pousse le corps dans une grande douche de lumière, sous la neige tombante, au milieu des cheminots : fin du premier acte, fin du second. Les rappels ne manquent pas non plus dans la salle, où l’on s’essaye aux bravos. Je regrette de ne pas avoir une voix qui porte et suis contente lorsque tout près de moi, comme par procuration, un bravo retentit d’une voix de ténor.

Voilà un ballet, un vrai, un ballet narratif et moderne (presque un oxymore tant c’est inespéré), sans divertissement, entier, qui vous prend aux tripes d’un bout à l’autre et ne vous laisse pas de répit dans votre fascination. On est épaté de virtuosité, saisi d’émotion, frappé de stupeur, étranglé de terreur et de pitié, ébloui et bouleversé de beauté vécue. J’aime la danse lorsqu’elle se fait sentir jusque dans la chaire voire dans les muscles du spectateur qui se sait pourtant fossilisé sur son fauteuil, pétrifié. Les danseurs sont bons, comme des acteurs ; le chorégraphe est un formidable metteur en scène ; quant à la danseuse, elle est sublime – à croire qu’il n’existe pas à proprement parler de danseuse russe, de ces filles qui dansent : quand elle n’est pas ballerine, elle est une femme. Fatale, ici, sans jamais être aguichante. Simplement, on ne peut en détacher le regard. D’où je suis quelque peu chagrin de ne pas savoir s’il s’agissait de Masha Abashova, comme l’indique le programme, ou bien de Nina Zmiievets comme l’annonçait et le maintient toujours la distribution en ligne sur le site du théâtre. Peut-être ne doit-on pas savoir le nom de cette fugitive beauté, passante baudelairienne.

Je vous ai dit à quel point ce ballet était sublime ?