Le musée d’Orsay a choisi la figure de Robert de Montesquiou pour l’affiche de son exposition sur Huysmans et, de suite on est dans l’ambiance : dandy, raffiné et décadent. On a la moustache qui frise de plaisir par anticipation : souvenirs, souvenirs, Melendili et moi avions lu À rebours pour nos TPE en terminale sur l’image de la femme dans l’art au tournant du siècle (on était des caricatures de nous-mêmes et ça nous allait très bien). Làs, le sous-titre aurait dû nous mettre la puce à l’oreille : de Degas à Grünewald (sous le regard d’un artiste contemporain qui s’est fait plaisir, Francesco Vezzoli), promesse d’éclectisme ou d’exhaustivité (des chefs-d’oeuvre pour tous les goûts !) se découvre aveu fourre-tout.

Huysmans sert moins de fil directeur que de prétexte : s’il a écrit sur un tableau, hop, c’est bon, ajouter au panier. L’exposition est franchement brouillonne, sans même parler des cartels police 12 imprimés en blanc sur gris dans une fonte avec des ligatures si fines qu’on soupçonne le commissaire d’exposition d’avoir pris conscience trop tard de son travail enthousiaste mais bâclé, et d’avoir voulu camoufler la chose. Au bout de cinq ou six cartels, on ne se demande plus si le propos est pertinent, mais si on devrait prendre rendez-vous chez l’orthoptiste.

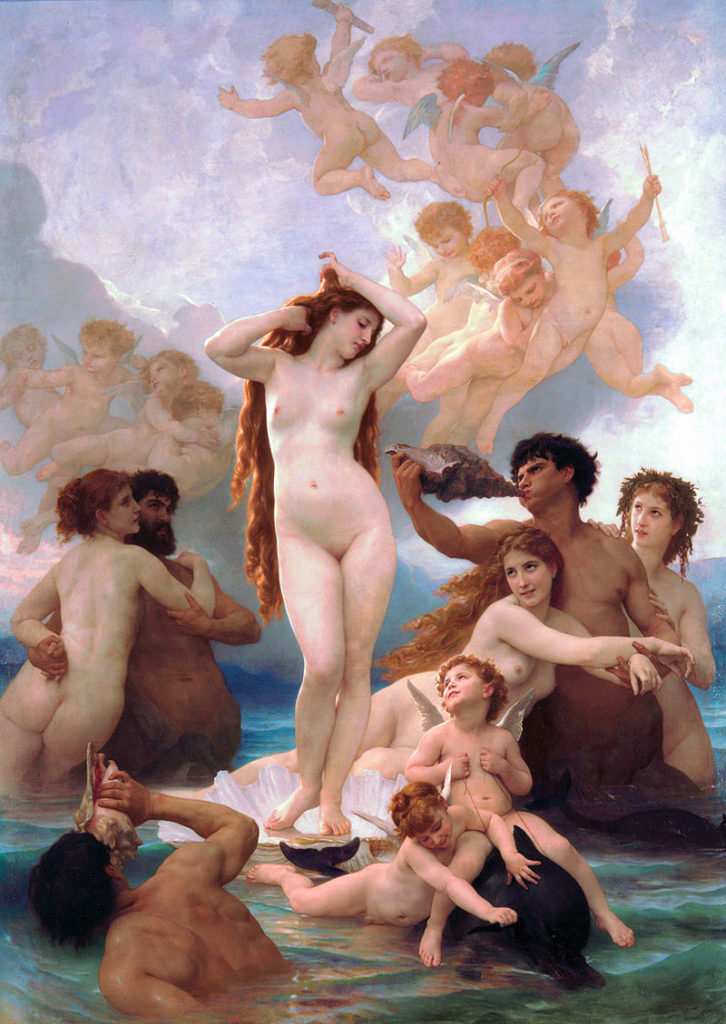

Dommage, parce que les extraits de critique qui y sont reproduits sont croustillants. Rendus lisibles et mieux articulés, ils auraient rendus l’exposition passionnante. Petit extrait relevé par un visiteur plus assidu que je ne l’ai été, à propos de La Naissance de Vénus de Bouguereau :

« il a inventé la peinture gazeuse, la pièce soufflée. Ce n’est même plus de la porcelaine, c’est du léché flasque ; c’est je ne sais quoi, quelque chose comme de la chair molle de poulpe » « C’est exécuté comme pour des chromos de boites à dragées. »

La méchanceté est telle qu’elle se laisse lire comme de la mauvaise foi, et m’incite à trouver quelque argument à lui opposer. Alors que je ne me serais pas arrêtée devant La Naissance de Vénus, je me suis mise à voir la ligne de lumière le long de son corps – et je l’ai trouvée belle, un instant. L’instant suivant, évidemment, je me délectais à nouveau des phrases assassines.

Je ne connaissais pas le romancier comme critique d’art, mais il a manifestement fait Des Esseintes, le héros d’À rebours, à son image : ses détestations sont toujours vives et délectables… tandis que ses enthousiasmes, qui ont tôt fait de virer à la fascination monomanique, deviennent rapidement ennuyeux à lire. À ce compte, on serait presque déçu de retrouver, avec le sens de l’histoire, des tableaux qu’on a appris à aimer sans lui : la critique n’aide pas à renouveler notre regard. L’accord consensuel le cède à la complicité de qui a bitché de concert, et je me heurte de nouveau à ce constat : je parviens de moins en moins à voir les œuvres que j’aime. Je les reconnais et n’y co-nais plus : je ne sais plus laisser mon œil se promener à l’intérieur des toiles, parcourir et retrouver une composition, être saisi par une lumière ou une texture… le tableau d’emblée de donne et se retire comme une entité pleine et entière – un Degas, un Redon, l’affaire est classée.

Même ce tableau n’y échappe pas totalement, alors que s’y superpose le souvenir de l’ancienne maison de mon père, une demeure bourgeoise de banlieue : dans ma chambre, à l’étage, le jour y entrait selon la même inclination, et la cheminée, hors d’usage, était presque située à l’endroit où on la devine dans le tableau, la bouteille posée sur l’avancée. La réminiscence est nouvelle ; je n’y avais jamais songé – indice que ce tableau, je l’ai vu, cette fois-ci aussi.

Tout juste se fait-on la remarque, avec Melendili, que les tableaux sont souvent plus vastes que leurs reproductions tronquées nous ont habitués à les visualiser : se souvenait-on qu’un journal traine sur une table à l’avant-plan de l’Absinthe de Degas, nous mettant à distance de ses protagonistes ?

Heureusement, quelques découvertes sont là pour raviver la curiosité et le sens esthétique. J’en retiendrai deux en particulier :

Ce Caillebotte, que je n’avais jamais croisé, a une présence singulière – la veste presque violette qui cependant ne jure pas avec les banquettes en velours – coloris apaisés par le cadre du miroir, aux dorures sans clinquant.

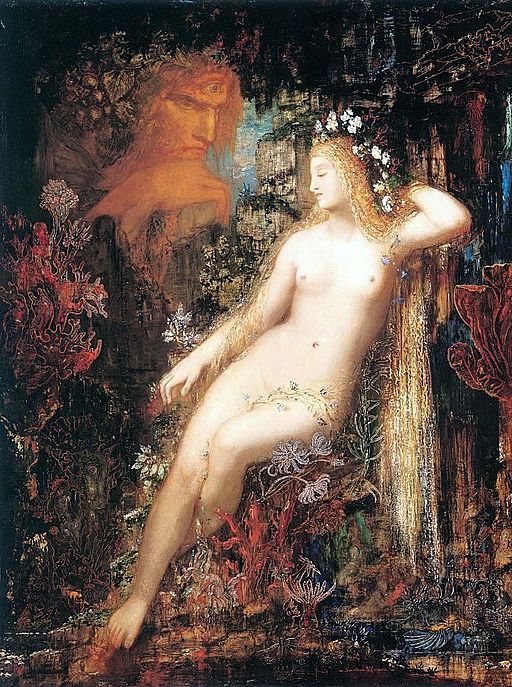

L’autre, c’est non pas la Salomé de Moreau, comme je n’y attendais, mais sa Galatée. Impossible de trouver une reproduction qui rende le luisant sombre du décor, comme une laque noire où aurait poussé enchevêtrés et en relief un tas d’organismes vivants – si fantastique que j’ai mis un certain temps à remarquer la figure en arrière-plan.

Bref, il y a à boire et à manger dans cette exposition : on dirait un grand buffet ravitaillé dans le désordre ; pour goûter à tous ces mets raffinés, il faut accepter de déguster le salé au milieu du sucré, et des entrées à intervalles réguliers. Évidemment, les convives ont le palais un peu bousillé, mais ils n’osent protester, car au milieu de la table trône un plat auquel personne ne touchera mais que tout le monde attendait, cerise sur le gâteau : tortue et sa carapace incrustée de joyaux, sur coulis de velours. Francesco Vezzoli nous livre là une version littérale du délire de Des Esseintes (le héros du roman À rebours) qui décide de faire dorer et incruster de pierres précieuses la carapace d’une tortue vivante afin qu’en se déplaçant, elle moire ses tapis de reflets changeants. La pauvre ne survit pas longtemps, mais devient célèbre : comme chacune des lubies de Des Esseintes, celle-ci occupe bien un ou deux chapitres à elle toute seule. C’est ainsi un plaisir de nerd littérairs de la trouver matérialisée devant nous (un peu chiche en pierres vue sa taille imposante – c’est plus un format Galápagos que Caroline), même si, avec Melendili, on aurait bien donné dans la surenchère en la faisant se balader dans la salle…