Vous ne lui trouvez pas un air Disney à cette tourelle ?

Les guides touristiques commencent toujours par « un peu d’histoire ». Histoire d’ajouter la dimension du temps à celle de l’espace, celle-ci ayant pourtant été façonnée par celle-là. L’histoire aplanit le relief : les vestiges co-existants redeviennent successifs, alignés sur le fil chronologique. On oublie que chaque présent réécrit le passé sans ambages, comme l’hôtel Hilton mochement moderne installé dans les restes d’un couvent du XIIIe siècle. L’histoire dévidée comme un boniment est explicative, reposante, ennuyeuse aussi. Je n’ai pas grand-chose à faire du roi Matthias*, je le confesse, ni de ceux qui viennent avant, ni de ceux qui viennent après. Pas individuellement en tous cas.

L’accent prononcé de la guide, le micro, le bruit ambiant… mon anglais ne me permet pas de combler aussi facilement la perte d’information. Je décroche régulièrement, happée par ses tirades ingressives. Ingressif : j’ai découvert ce mot en cours de phonétique (enseignement secondaire obligatoire tombé de nulle part en fac de lettres) ; il caractérise un son émis sur l’inspiration, comme « oui ». (Non, nous n’avons pas parlé de la problématique de l’orgasme en cours.) C’est assez rare en français, qui se parle dans l’expiration (égressif). Je ne sais pas ce qu’il en est du hongrois, mais notre guide hongroise parlant anglais semblait parfois à la limite de l’asthme. On se trouve aspiré dans son manque d’air et l’on se heurte à ses lèvres trop fines et étirées pour articuler le filet d’air qui passe, au-dessus desquelles s’agite un regard vaguement inquiet. La visite est un peu éprouvante, mais elle est, elle, émouvante dans son désir de partager sa culture à des étrangers un peu paumés.

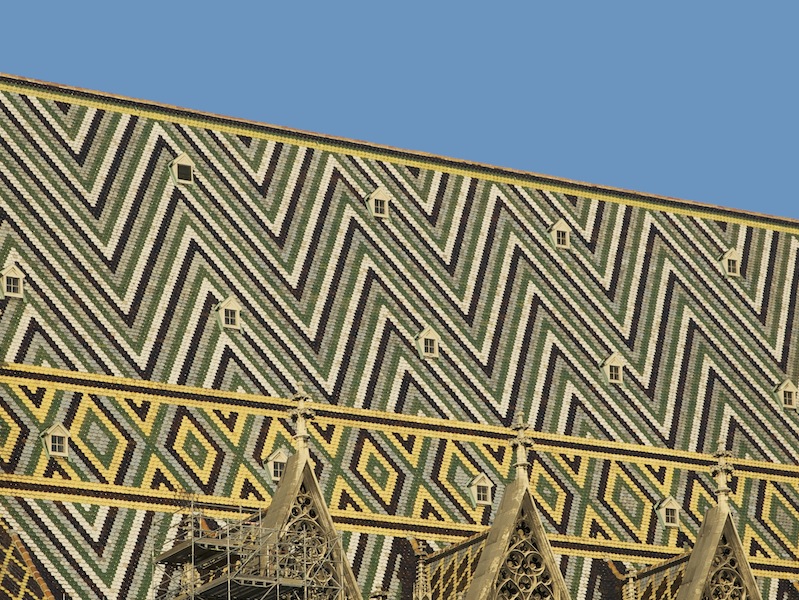

Je ne suis pas très concentrée, mais je suis docilement la visite guidée pour attraper au vol les influences diverses, pour les voir s’entrechoquer et s’entremêler dans la ville, pour les voir faire la ville, devant moi dans le désordre de l’histoire non-linéaire : résidence royale néoclassique tristounette ; fontaine priapique héritée de l’occupation ottomane (occupation parce que ce n’est pas la culture qui a été conservée ; les Magyars** aussi ont été des envahisseurs…) ; église médiévale agrandie, transformée en mosquée, redevenue église, reconstruite ; ou encore Palais royal médiéval-baroque-dixneuvièmiste devenu musée, ce qui n’est à tout prendre que la version culturelle de la disneylandisation. Dans un cas, le temps n’a pas été (Disney uchronique et donc utopique) ; dans l’autre, on fait semblant qu’il ne passe plus (temps devenu géographique, désincarné dans des œuvres ou des objets parmi lesquelles on peut à notre tour passer, comme le temps). Le quartier du château et de l’église, trop touristique avec son passé marchandé et ses tourelles qui semblent tout droit sorties du château de la Belle au bois dormant à Marne-la-vallée, n’en exerce ainsi pas moins sa fascination : celle de voir le temps en bloc, ivresse de se promener parmi ce qui était avant nous et ce qui était avant ce parmi quoi on se promène, vertige temporel conjugué à celui d’une position imprenable (comme si nous n’allions pas y passer nous aussi), vue sur la ville qui se déroule des temps passé jusqu’à nos pieds, le long du fleuve qu’on ne voit pas couler, entre le kitsch et la légende (je ferais bien un tour de la ville à dos de Turul, un aigle qui n’en est pas un, ni bonapartien, ni germanique : hippogriffe local).

Turul vers l’infini et l’au-delà

(vu de profil, il n’a pas l’air commode, en fait)

Le Pont aux chaînes et les fantômes parasols du passé

Sur le seul point plus haut de la ville, à vol d’oiseau justement, une statue commémore la libération de Buda, c’est-à-dire le début d’une nouvelle occupation, soviétique et non plus nazie. S’il est une influence historique qui brille par son absence, c’est bien celle-ci : cette statue est la seule à avoir été conservée et, à en croire le guide (papier, cette fois), elle avait originalement été commandée par un hitlérien pour commémorer la mort de son fils sur le front de l’Est… Ironie de l’histoire et rappel de ce que les vainqueurs (même temporaires) la réécrivent toujours. Les autres statues (réellement) communistes ont été reléguées dans un parc en dehors de la ville. J’y aurais bien été s’il ne se trouvait pas à une heure en transports de la ville ; je trouve l’idée d’un cimetière de statues hautement poétique (et intelligente : ne pas renier l’histoire, l’évacuer toutefois). Dans la ville elle-même, quelques trams vieillots (d’autres flambant neufs) et quelques bâtiments blockhaus, mais pas plus qu’ailleurs (juste de quoi enrichir ma collection photo de contrastes urbains). Rien à voir avec Prague, qui semblait d’une autre époque lorsque je l’ai visitée – mais aussi, c’était il y a plus de dix ans ; peut-être la capitale tchèque en est-elle au même point aujourd’hui… Tant de lieu qu’il faudrait déjà revoir quand il en reste tant à découvrir…

Contrastes urbains, côté Pest

Épilogue de la visite de Buda : nous quittons le Buda historique par la porte de derrière, du côté opposé au fleuve, et redescendons en bus parmi les mortels pas encore morts dans le Buda en contrebas, aux vagues airs de banlieue dortoir ou cossue.

* Mátyás en hongrois. Maintenant je me demande si le pâtissier Matyasi a des origines hongroises, c’est malin.

** Si j’ai bien compris (mais c’est peu probable), magyar est la version hongroise de hun (hun… hongrois…).