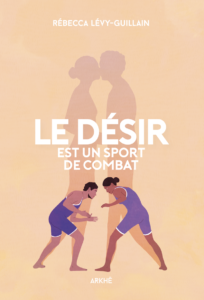

En allant chercher Nos puissantes amitiés, je suis tombée en tête de rayon sur Le désir est un sport de combat, dont la lecture s’est révélée beaucoup plus intéressante et nuancée que le titre ne le laissait supposer. Rébecca Lévy-Guillain laisse volontairement de côté les mécanismes corporels et les histoires personnelles dont se chargent habituellement la biologie et la psychologie. Partant du principe que les disparités de désir sexuel au sein des couples sont trop récurrentes pour s’expliquer seulement par des histoires singulières, elle part en quête des constructions sociales du désir (hétéro)sexuel.

En allant chercher Nos puissantes amitiés, je suis tombée en tête de rayon sur Le désir est un sport de combat, dont la lecture s’est révélée beaucoup plus intéressante et nuancée que le titre ne le laissait supposer. Rébecca Lévy-Guillain laisse volontairement de côté les mécanismes corporels et les histoires personnelles dont se chargent habituellement la biologie et la psychologie. Partant du principe que les disparités de désir sexuel au sein des couples sont trop récurrentes pour s’expliquer seulement par des histoires singulières, elle part en quête des constructions sociales du désir (hétéro)sexuel.

Petites précisions :

- L’autrice parle des classes populaire, moyenne et supérieure, en les réarrangeant en classe populaire, fraction économique des classes moyennes et supérieures et fraction culturelle des classes moyennes et supérieures : j’écrirai classes populaires, classe moy-sup-éco et classe moy-sup-cult.

- Quand on parle de comportements attribués aux femmes ou aux hommes, il n’est pas question d’essentialiser, c’est toujours une construction sociale à laquelle certains individus échappent (heureusement).

I. La genèse du désir

Notre capacité à éprouver du désir dépend en partie de notre éducation au plaisir sensoriel (via le sport, la gourmandise…). Or le développement d’un « corps plaisir » peut être entravé par la fabrication d’un « corps contrôle », qui intériorise les pressions sociales, morales ou religieuses (injonctions à contrôler son apparence par la minceur ou une étiquette vestimentaire, notamment). Les normes sociales font que les garçons tendent à se constituer un corps plaisir et les filles, plutôt un corps contrôle, surtout si elles font partie des classes supérieures où on est plus guindé dans les apparences. Le corps contrôle peut aller jusqu’à être remplacé par un « corps anesthésié » chez les victimes d’abus sexuels ou de harcèlement lié à l’apparence physique.

Dans ma famille, on est mince par métabolisme et la gourmandise est très encouragée… mais j’ai eu un moment de pwd en lisant le témoignage d’une catho racontant comment elle s’était construite dans le contrôle avec la danse classique. J’ai repensé à mon ex qui m’avait vexée en remarquant que je ne connaisse pas mon corps, alors que je le connaissais très bien, merci : je parlais du corps contrôle musculo-squelettique et lui du corps plaisir organique.

II. La construction de l’imaginaire sexuel

Pour développer son imaginaire sexuel, on a besoin de côtoyer et de s’approprier des scénarios. L’exposition aux contenus érotiques diffère en fonction des connotations positives ou négatives associées à la sexualité, variables en fonction du genre et de la catégorie sociale : globalement, la sexualité est valorisée pour les mecs, mais suspecte chez les meufs, surtout si elles font partie des classes populaires et moy-sup-éco. Les catégories moy-sup-cult. ont accès à davantage de scénarios érotiques, notamment via la littérature (Nabokov, Choderlos de Laclos, Diderot, Sade, Apollinaire, etc., versus les romances pour les classes inférieures — après, j’ai le souvenir d’un ou deux bouquins de séries à l’eau de rose pour ado, qui avaient le mérite d’inclure quelques scènes explicites d’une manière adaptée à leur lectorat).

Last but not least, les scénarios sexuels doivent être couplés à des sensations physique d’excitation pour que l’éveil au désir fonctionne. (Typiquement, les scènes de sexe dans les films des années 1990, quand t’as les parents derrière toi, ça te provoque strictement rien à part de la gêne.) C’est souvent là que le bât blesse. Si on croise la constitution du corps plaisir et l’exposition aux scénarios, l’apprentissage du désir est lacunaire chez les femmes : celles des classes populaires ont un corps plaisir éveillé au désir mais un sentiment d’illégitimité voire de culpabilité face à la sexualité ; celles des classes moy-sup-cult. ont accès aux représentations du désir mais un corps verrouillé par le contrôle ; et celles des classes moy-sup-éco sont les plus mal loties avec potentiellement des barrières physiques et psychiques.

III. « Je me suis forcée »

Le désir semble tellement devoir aller de soi que son absence peut générer des questions identitaires (je passe, parce que j’ai déjà chroniqué La Révolution du No-Sex). MeToo a pas mal changé la donne dans l’idée qu’il ne va pas de soi d’avoir envie d’une relation sexuelle dans le cadre d’un couple. Bonne nouvelle, donc, les meufs se forcent de moins en moins (évitons ainsi de nous alarmer de la baisse de l’activité sexuelle chez les jeunes générations, c’est peut-être pour une très bonne raison).

Mauvaise nouvelle, en revanche, à laquelle je n’avais pas du tout songé : dorénavenant, les nanas qui ont des relations sexuelles sans désir se flagellent parce qu’elles se perçoivent comme faibles d’avoir cédé aux pressions du conjoint — surtout si elles sont de la nouvelle génération ou appartiennent aux classes moy-sup-cult. rodées aux grilles de lecture féministes. C’est la double peine : non seulement il y a peu de chance qu’elles aient pris du plaisir pendant l’acte (l’appétit ne vient pas toujours en mangeant), mais elles sont entraînées dans une spirale d’auto-dévaluation (dont on peut imaginer qu’elle les rend moins sûres d’elles et plus enclines à céder aux avances pour se sentir désirables et validées).

Au passage, l’autrice rappelle que le consentement et le désir sexuel sont deux choses distinctes. On peut parfaitement consentir à une relation sexuelle sans éprouver de désir, notamment pour faire plaisir au conjoint. Après, bon… m’est avis que l’argument est plus à destination des nanas qui se flagellent, que des gars qui ne voudraient pas se pencher sur la définition du viol conjugal.

IV. « Je ne suis pas ton colocataire »

Non seulement les femmes partent souvent avec un temps de retard sur les hommes dans la construction du désir, mais celui-ci imprègne tellement la socialibiliation des hommes qu’ils ont du mal à faire sans (ou avec moins).

Si on caricature, serrer des meufs est ce qui lie les hommes entre eux. Genre ils ne peuvent pas être potes tranquilles entre eux parce qu’ils s’apprécient, il faut qu’ils prouvent leur virilité pour être acceptés par leurs pairs. Du coup, s’ils ne font pas l’amour aussi souvent qu’ils imaginent devoir le faire, leur virilité et leur estime de soi s’effondre ; ils se sentent exclus. Vous trouvez que c’est exagéré ? À lire certains verbatims, c’est carrément en-dessous de la vérité (j’aurais recueilli un certain témoignage, j’aurais dû lutter pour conserver la neutralité de la posture sociologique et ne pas coller deux claques au gars).

Mais évidemment, il n’y a pas que ça. Les constructions sociales poussent les hommes à être fort, ne pas pleurer, ne pas montrer leurs émotions et autre bullshit qui imposent à leur compagne de se transformer en psy qui font que leur vie affective et émotionnelle est souvent plus pauvre que celle des femmes ; sauf éducation particulière ou travail personnel auprès d’un psy, ils n’ont souvent pas les outils pour articuler ce qu’ils ressentent. Du coup, le sexe est pour eux le lieu de création l’intimité — alors que pour les femmes, il en est un, souvent privilégié, mais pas le seul (dudes, vous n’imaginez pas la puissance d’une conversation-confidence ; vous devriez essayer). Pour beaucoup d’hommes, les relations sexuelles sont un moyen de lutter contre la solitude, et pour certains, c’est carrément un rempart contre la dépression.

Tout ceci permet de mieux comprendre le concept de misère sexuelle, je trouve, sans le balayer d’un revers de la main comme le font parfois certaines féministes lassées d’un prétendu dû sexuel (et on comprend la lassitude) : ça recouvre souvent une misère affective, in fine. La souffrance peut être réelle, et pas seulement une blessure d’ego dans un univers masculin(iste ?).

V. Des femmes désirantes

Heureusement notre autrice n’a pas voulu laisser son lectorat hétérosexuel sur ces constats dépitant. Elle s’est penché sur les couples où les disparités de désir sont moindres et/ou moins mal voire bien vécues. Côté femmes, sont avantagées celles qui ont été éduquées pour jouir de la vie sans entrave. Quand ce n’est pas le cas et qu’il a fallu faire tout bien comme il faut en se contorsionnant dans les cases, tout n’est pas perdu pour autant… Cela passe alors par une prise de conscience de son droit à désirer (oui, tu t’es souvent fait passer en second, non, le plaisir n’est pas réservé aux hommes, ce n’est pas sale et ça ne fait pas de nous des salopes ou des pécheresses) et par un travail actif de réappopriation du champ sexuel : masturbation studieuse, apprentissage livresque ou vidéo, écoute de pOrno audio… tout est bon pour développer son imaginaire sexuel, la sensibilité de son corps, et ainsi passer d’objet à sujet sexuel. Comme cela demande pas mal de ressources sont favorisées les femmes des classes moyennes et supérieures, notamment de la fraction culturelle, plus enclines à aller chez le psy (« plus proches des savoirs thérapeutiques » on dit en langage élégant).

VI. Des hommes flexibles

Chez les hommes, les disparités de désir au sein du couple sont mieux vécues quand il y a eu un apprentissage émotionnel précoce et intime (big up aux familles qui apprennent aux petits garçons à exprimer leurs émotions & un grand merci aux parents du boyfriend) ou à défaut un gros travail de remise en question — par des copines, sœurs, amies qui ont la patience de la pédagogie ou, mieux, chez un psy (on ne dira jamais à quel point un mec qui a suivi une psychothérapie est un gros turn on). Plus on est capable d’exprimer ses émotions et de créer de l’intime par la parole ou le geste non sexuel, moins la frustration est prégnante. Encore une fois, sont plus avantagés les classes moy-sup-cult.

Évidemment, cela aide carrément d’évoluer dans un environnement où le prestige ne repose pas entièrement sur la sexualité mâle, que cela soit pour des raisons idéologique ou pratiques (quand on s’en sort bof sur le marché érotique). En somme, soit t’es woke, soit t’es CSP+ geek, soit — surprise ! — catho (le moindre désir de l’épouse peut être moins mal vécu que dans les autres milieux, car perçu comme naturel et faisant partie du package voulu par dieu — à défaut de se remettre en question, ils foutent la paix).

En conclusion, l’autrice rappelle que « la sexualité n’est pas une activité déconnectée des autres sphères de la vie » (l’intime est politique, bitches) et que « les scénarios culturels cristallisent les enjeux et conflits autour du désir » (ils reproduisent les normes et nous incitent à les perpétuer, quoi). Bref, le passage du désir est étroit, ménageons-le : mesdames, apprenons à jouir ; messieurs, apprenez à dire (vos émotions — et tant qu’à faire, dégagez ou éduquez vos potes virilistes). Et tous allons voter pour un peu moins d’inégalités sociales.