Après vous avoir inondé de photos sur Twitter et Instagram, voici un article avec les infos pratiques qui pourraient vous être utiles si vous décidez de vous rendre sur les îles Lofoten et d’explorer la côte du Nordland.

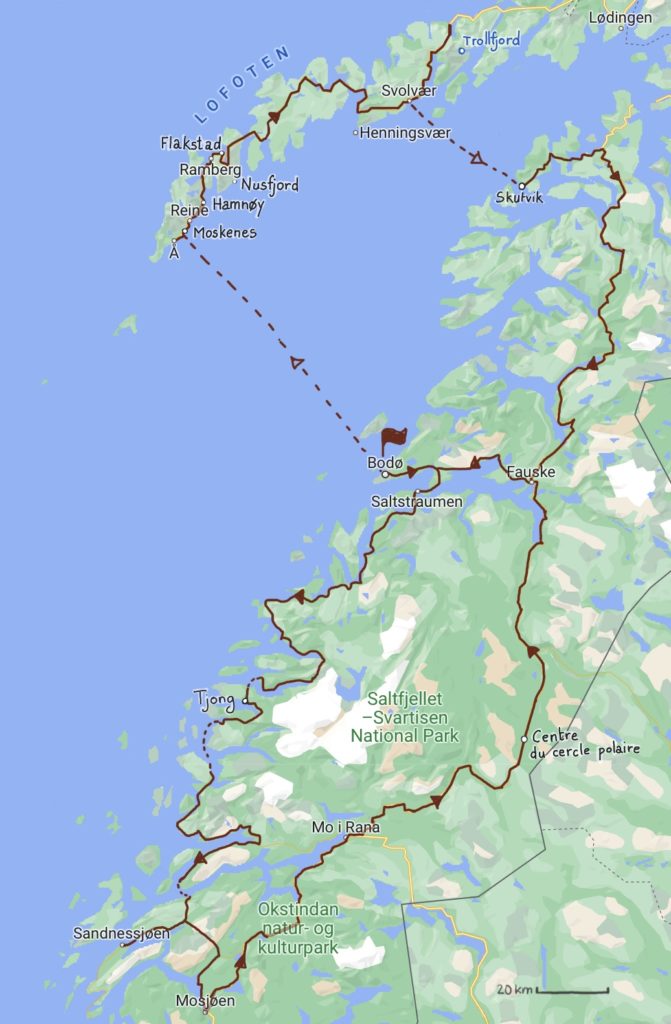

Feuille de route

Mum et moi avons élaboré notre itinéraire en nous aidant du guide de Lonely Planet – et de Google Maps pour estimer les temps de trajet. Le guide suggérait de faire les trajets du Sud au Nord ; pour des raisons pratiques de location de voiture et d’avion, nous l’avons fait en sens inverse. Je ne pense pas que cela change grand-chose, sauf à concevoir une excitation particulière à franchir la frontière du cercle polaire arctique.

La capitale (2 jours pleins)

- Jour 1 : vol de Paris à Oslo

- Jour 2 : Oslo

// Promenade autour de l’opéra // en centre-ville // dans les jardins de la résidence royale 💛 // sur les docks 💛 // autour de la forteresse - Jour 3 : Oslo

// Promenade dans le jardin botanique 💛 // le long de la rivière Akerselva // dans Grünerløkka, le quartier bobo 💛 // dans le jardin Frognerparken (avorté par l’orage) - Jour 4 : vol d’Oslo à Bodø et location de voiture

Nordland (3 jours)

- Jour 5 : route côtière de Bodø à Tjong

// le maelström de Saltstraumen 💛 // la plage de Skorvik 💛 // la mer de glace du Svartisen 💛 - Jour 6 : route côtière de Tjong à Mosjøen

// traversée en ferry avec repère du cercle polaire arctique // pont 💛 et la chaîne de montagne des sept sœurs à Sandnessjøen - Jour 7 : retour par les terres de Mosjøen à Bodø

// rue Sjøgaden à Mosjøen // glaciers du cercle polaire arctique // Fauske

Les îles Lofoten (3 nuits à Flakstad, 3 nuits à Svolvær)

- Jour 8 : traversée en ferry de Bodø à Moskenes

// 3h de traversée // village d’Å // plage de Ramberg - Jour 9 et 10 : exploration du Sud des îles

// village de Nusfjord // plage et église de Flakstad 💛💛💛 // village de Hamnøy // souffleur de verre à Vikten - Jour 11 : route de Flakstad à Svolvær

// Henningsvaer, plus bobo avec boutique de déco - Jour 12 : excursion en bateau au Trollfjord (et ses aigles de mer) 💛

- Jour 13 : exploration du Nord des îles 💛

// moutons, plages, montagnes

Le retour - Jour 14 : ferry de Svolvær à Skutvik et retour en voiture à Bodø

// traversée en ferry avec des vues splendides 💛💛💛 // gravure préhistorique de la pierre à Sagelva // la bibliothèque de Bodø 💛 - Jour 15 : vol de Bodø à Oslo puis d’Oslo à Paris

Les wow et les mouais

Wow :

- à peu près tous les paysages incluant de l’eau (sous forme de mer, fjord, lac) et des montagnes, c’est-à-dire environ partout 🤩,

- Saltstraumen et son maelström à observer depuis le pont,

- les plages de Ramberg (au bord de la route) et de Flakstad 😍 (l’impression d’être au bout du monde) : du sable fin, de l’eau turquoise et la vue sur des montagnes où s’attardent des plaques de neige, c’est erreur 404 dans mon cerveau, saturé de beauté oxymorique,

- le Trollfjord et ses aigles de mer (surtout si vous n’avez pas vu les fjords de la région de Bergen),

- la traversée en ferry de Svolvær à Skutvik 🤩 : le profil déchiqueté des montagnes des Lofoten apparaît peu à peu dans son ensemble, puis se confond avec d’autres îles à mesure qu’on s’en éloigne, jusqu’à former à l’horizon une frise ininterrompue, blanche-bleutée de nuage, de distance et de neige.

Mouais, aka sachez à quoi vous attendre, ça peut être survendu par votre guide :

- Mosjøen : la rue mignonne était un bonus sachant que la ville était une étape pratique dans notre périple, mais ça ne mérite pas forcément un détour ;

- les villages de rorbuer comme Å, Nusfjord ou Hamnøy font de jolies photos, mais ce sont essentiellement des espaces touristiques (en mode dortoir tranquille ou arrêt de car). À prendre en compte également avant de réserver un rorbu dans un village de pêcheurs : l’odeur des séchoirs à morue donne rapidement envie de vomir (globalement, c’est comme si vous respiriez à pleins poumons de la nourriture pour poissons d’aquarium 🤢) ;

- les villes de taille moyenne : les Norvégiens ont une capitale agréable et sont doués pour les villages de pêcheurs, mais les villes de taille moyenne (du genre à inclure un hypermarché), ce n’est vraiment pas leur truc, ambiance cubes juxtaposés sans plan d’urbanisme. Svolvær est foncièrement laide, attirant les touristes en ce qu’elle constitue le point de départ d’excursions en bateau et de traversées en ferry. Bodø s’en tire mieux avec son port, ses restaurants et sa bibliothèque, mais reste essentiellement une plaque tournante entre l’aéroport et les ferrys. Quant à Fauske, la ville du marbre rose, vous pouvez la zapper sans sourciller.

Ce qu’on ferait différemment a posteriori ?

Pas grand-chose, en réalité. Peut-être :

- trouver un hébergement dans les environs de Svolvær plutôt que dans la ville même, éventuellement plus au Nord : la partie centrale de l’île ne mérite pas spécialement de s’y attarder. Elle est beaucoup moins spectaculaire que le Nord et le Sud, et peut juste être traversée ;

- vérifier en amont les horaires des ferrys et prévoir un hébergement sur le continent après le passage du ferry pour éviter de se lever tôt ;

- vérifier en amont les horaires de marées pour le maelström (nous avons eu de la chance, ce n’était pas terminé lorsque nous sommes arrivées, mais à 1h près, c’était râpé)

Moyens de transport

L’avion : il y a à peine moins de kilomètres entre Oslo et les Îles Lofoten par la route qu’entre Oslo et Paris à vol d’oiseau, d’où le choix d’un vol intérieur (RIP bilan carbone).

La voiture : difficile de faire sans, mais la circulation est loin d’être dense et le réseau si simple qu’il est difficile de se perdre. Les routes sont en parfait état, constamment refaites sous vos yeux ébahis, mesdames et messieurs. Et quand les travaux ont lieu dans un tunnel, une voiture avec un panneau Følg me vous escorte comme des VIP.

À noter que les différentes îles des Lofoten sont toutes reliées par des ponts ou des tunnels.

Les ferrys : toujours un bonheur de fluidité dans l’organisation. Même plus besoin de préparer sa CB comme c’était le cas il y a 3 ans ; les plaques d’immatriculation sont photographiées pendant qu’on attend dans la file (Mum attend la douloureuse sur son compte bancaire). On navigue comme sur des roulettes. Sur le continent du moins… pour les traversées entre les îles Lofoten et le continent, vous renseigner sur les horaires de ferry au moment de préparer votre voyage peut être une bonne idée (que nous n’avons pas eue). Cela vous évitera de flipper en voyant les ferrys de milieu de journée déjà réservés (Bodø -> Moskenes) ou de vous lever à 7h du mat’ pour prendre l’un des deux seuls ferrys de la journée (Svolvær -> Skutvik). Si vous ne trouvez pas les horaires sur le site de Torghatten, appelez-les, ils décrochent assez vite et parlent anglais.

Le vélo : on a croisé plein de gens à vélo sur les îles Lofoten et leur caractéristique commune, c’était d’avoir l’air au bout de leur vie.

Les pieds : je m’imaginais faire de belles randonnées sur les îles Lofoten, mais la vérité, c’est qu’en-dehors des promenades sur les plages et dans les villages, il n’y a pas beaucoup d’alternatives entre marcher sur le bord de la route et grimper de manière hardcore. Les rares zones de plaine sont souvent préemptées par les particuliers, et je ne me vois pas marcher chez les gens.

Le bus et le tram (à Oslo) : vous pouvez télécharger à l’avance l’application Ruter pour acheter ensuite vos billets à la volée (de mémoire, quelque chose comme 3,50€ le billet).

Budget

Un bras ou un rein.

La monnaie est le krone, et il faut approximativement diviser les prix par 10 pour retrouver le prix en euros – pratique, jusqu’au moment où on s’aperçoit qu’on a une légère tendance à vouloir diviser par 100.

La Norvège, ça arrache, surtout si comme nous, vous êtes des princesses qui ne veulent pas faire de camping ni partager une salle de bain en rorbu (les princesses constipées aiment faire caca tranquillement). Comptez entre 95 et 150 € la nuit pour deux en hôtel ou AirBnB au mois de juin, sachant que c’est pire en juillet (le même hôtel à Bodø avait déjà pris 50 € à une semaine d’intervalle).

Pour la nourriture, c’est simple : imaginez que vous vivez à l’aéroport. À titre d’exemple, la bouteille de Coca-Cola en 500 ml coûte 3€50 (en ville comme à l’aéroport, donc), un roulé à la cannelle artisanal 5€. Dans un pays où il est difficile de trouver un plat à moins de 19€ au restaurant, le pique-nique devient vite un art de vivre.

Pratique : pas besoin de changer d’argent, tout peut se payer en carte bancaire – y compris les toilettes publiques sur la plage de Ramberg. Et quand vous avez atteint votre maximum de paiement sans contact, la machine ne bugue pas, obligeant le commerçant à recommencer l’opération : elle vous demande simplement votre code PIN.

Covid and co

La pandémie semble ne plus avoir cours en Norvège : les rares masques croisés étaient portés par des touristes descendus de leur car. Soyez néanmoins prévoyant et emportez une trousse à pharmacie, en y glissant des auto-tests. 8 ml de collyre pour conjonctivite m’ont coûté 30€ et les tarifs affichés à l’aéroport pour les tests Covid étaient prohibitifs : 89€ pour un antigénique, 250€ pour un PCR (certes en urgence).

Météo et soleil de minuit

À Oslo, ça tournait autour de 20 degrés. Une température manifestement suffisante pour que les autochtones sortent les robes d’été… voire piquent une tête dans le port (eau à 14 degrés, non Bretons s’abstenir). Personnellement, je supportais très bien mon blouson et j’ai baigné quatre phalanges.

Le temps est très changeant sur les îles Lofoten, d’une heure à l’autre voire d’un versant de montagne à l’autre. Il ne faut pas perdre de vue que l’on est au-delà du cercle polaire arctique ; en juin, les températures tournent autour de 10 degrés – parfois moins en ressenti avec le vent et l’humidité. Je ne saurais que trop recommander la technique de l’oignon, testée et approuvée avec deux couches de cachemire dont un hoodie avec capuche, une mini-doudoune et un coupe-vent imperméable.

Au-delà du cercle polaire arctique, il n’y a plus de nuit : n’oubliez pas votre masque-à-yeux pour avoir une chance de dormir car il n’y a de volet nulle part et les stores occultants sont en option (je ne vous raconte pas les installations McGyver à base de coussins et de plaids que nous avons parfois réalisées…). Si, comme moi, vous êtes particulièrement sensible à la lumière, cela peut valoir le coup d’investir dans un masque comme celui-ci (cadeau du boyfriend, je l’aime d’amour) ; il évite le jour qui ne manque pas de se faire autour du nez avec les masques distribués dans les longs courriers.

Bonnes adresses

À Oslo

- Le café Kaffebrenneriet Birkelunden : pour les viennoiseries, mais surtout pour son chocolat chaud mousseux préparé dans un bol avec du vrai chocolat.

À Bodø

- Thon Hotel à Bodø : le prix arrache et les chambre sont un rien kitsch avec leurs images d’aurores boréales, mais le buffet du petit-déjeuner est assez fou (des okonomiyaki, sérieusement ?).

- Le restaurant Tiger sushi bar à Bodø : le buffet à volonté à 19€ par personne permet de se délecter de saumon norvégien à moindre coût. D’un moelleux fou, il redéfinit le concept de sushi.

Sur les Îles Lofoten

Coin salon Golden hour sous le soleil de minuit

- Ce AirBnB à Flakstad : on a eu un peu peur à l’arrivée en constatant qu’il s’agissait d’un entresol, mais tant qu’on mesure moins d’1m90, cela ne pose aucun problème. L’emplacement est fabuleux, au milieu de champs de fleurs, avec vue sur la montagne et accès direct à une plage de sable fin. Je doute que l’on trouve endroit plus paradisiaque pour se promener sous le soleil de minuit.

- Le Kafe Friisgarden à Ramberg : les pâtisseries n’ont pas grand intérêt, mais le chocolat chaud est de bonne facture et le café lui-même est assez improbable avec sa déco vieillotte dans une maison en bois traditionnelle.

- La compagnie Brim Explorer pour l’excursion vers le Trollfjord : plusieurs compagnies organisent cette sortie et c’est par pur hasard que nous nous sommes retrouvées avec Brim Explorer (la seule où il restait des places). Le bateau était plus moderne et spacieux que celui que nous avons vu partir à côté de nous, avec des espaces intérieurs permettant de tout voir sans attraper froid, et la guide était incroyable, pleine d’humour et d’enthousiasme sincère – le genre de personne qui a une favorite jellyfish.