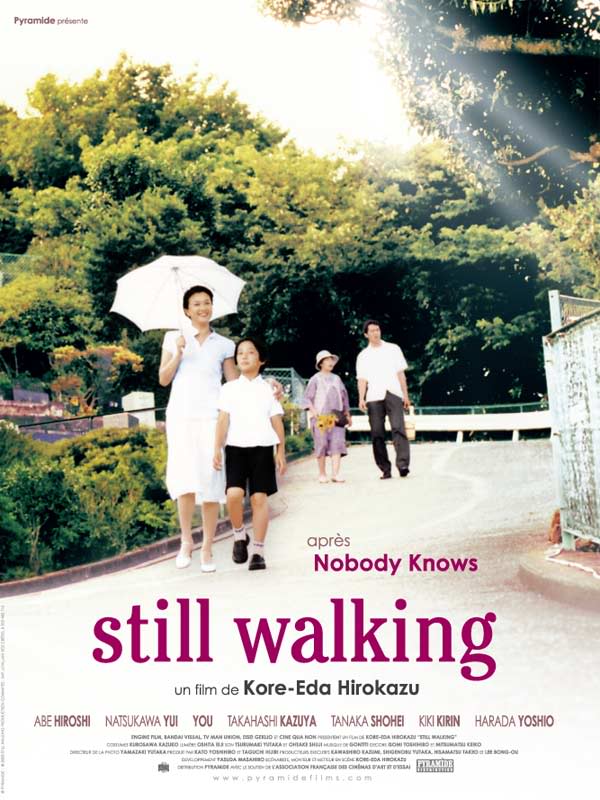

Le synopsis du film, que l’on peut lire partout n’est pas faux, évidemment, mais il ne sonne pas juste. Certes, « une famille se retrouve pour commémorer la mort tragique du frère aîné, décédé quinze ans plus tôt en tentant de sauver un enfant de la noyade. », mais cela n’est pas ainsi posé dans le film. On le devine avant de l’apprendre, les éléments qui permettent ce résumé sont distillés au cours du film, sans jamais que l’on ait l’impression que telle parole a été fourrée ici ou là pour structurer le passé de cette famille. Ce n’est pas non plus que cela soit un mystère auquel nous ferait parvenir des indices successifs : la mort du frère aîné serait plutôt un point de fuite, non pas vers l’avenir, mais dans le passé ; non pas ce vers quoi tout converge, mais ce à partir de quoi tout rayonne ; ce qui ordonne l’ensemble mais n’est pas en soi l’essentiel.

Ou plutôt, si ce point de fuite est un horizon, c’est seulement pour les parents. Tournés vers le passé, tout s’incline dans leur mémoire vers ce point de non-retour, jusqu’à confondre Junpei, le frère aîné mort, et son cadet, Ryôta, attribuant les erreurs du premier au second, et les anecdotes malicieuses du second au premier. Confondre mais pas identifier, s’il est vrai que l’absent, qui devait prendre la suite de son père médecin, concentre toute l’admiration paternelle. Alors si Ryôta cache à ses parents qu’il est au chômage, c’est peut-être moins pour ne pas déchoir dans leur estime, que pour ne pas entendre leur reproche de ne pas être devenu médecin –sa vocation première, qui se trouve illustrée dans un dessin d’enfant par trois médecins figurant les trois garçons de la famille- vocation qui, son frère mort, l’aurait relégué au rang de substitut, toujours moins parfait que ne l’eût été l’aîné. Et l’agaçante obsession de Ryôta pour son portable et son indiscret bruitage qui retentit dès que l’on ouvre le clapet, marquent la dissonance qui s’est installée dans la famille, la volonté d’en finir avec la visite annuelle aux parents, bien davantage que l’urgence de retrouver un emploi.

D’où que sa femme le lui arrache, elle qui fait de son mieux pour ne pas gêner sa belle-famille, et pour trouver une place à celui que j’appellerai A. faute de me souvenir de son prénom, fils d’un premier mariage. Malgré ses efforts, et les encouragements de sa belle-sœur, elle demeure comme étrangère à la famille tout en en étant beaucoup plus proche que le mari de ladite belle-sœur : elle est en effet veuve, et l’on devine que ce n’est pas le temps écoulé depuis la mort de son mari, que les parents jugent inconvenant, mais la transposition de leur propre attitude envers Junpei. Comment pourrait-elle ne pas comparer Ryôta avec son premier mari lorsqu’eux-mêmes sont incapables de ne pas retracer sans cesse le parallèle entre leurs deux fils ?

Le père n’a pour elle aucun égard, mais « papi » porte quelque attention à son petit-fils d’adoption qui, sait-on jamais, pourrait devenir médecin. La mère, au contraire, est plus prévenante envers sa bru, lui ouvre les albums des photos d’enfance, lui offre des kimonos, bref, l’entoure d’une politesse sincère (c’est un peu bizarre comme formule, mais non-hypocrite l’est encore plus), tandis qu’elle traite d’abord A. comme un invité. Petit à petit, néanmoins, celui-ci va s’insérer dans la famille : c’est par cette immersion dans la famille au sens large que va se créer un embryon de famille au sens restreint, qui au début du film, n’existe que sous la forme des trois brosses à dents prévues par les grands-parents. Une scène au début du film met en évidence l’absence de lien entre Ryôta et A. : laissés seuls face à face quelques instants, dans un restaurant où ils se sont arrêtés en chemin, Ryôta se sent obligé d’ébaucher une conversation « Comment ça va l’école ? – Normal. » ; et le gamin de souffler des bulles dans son coca-jus de gingembre (ou un truc bizarre approchant). Le contraste au terme de la journée est émouvant, lorsque Ryôta, prenant un bain avec A. selon le vœu/ordre de la grand-mère, reprend le geste de l’enfant, qui essaye de pincer un grain de beauté avec sa main, parce que, d’après la grand-mère, cela est censé apporter la richesse. C’est donc par les grands-parents que passe ce nouveau lien (Ce n’est pas grand-chose, mais une journée ne peut pas créer une complicité totale, qui paraîtrait bien trop jouée, et bien peu enjouée. ), grands-parents d’adoption qui entourent A. de leur présence sinon encore de leur affection et le gavent d’anguille.

Ainsi que par ses « cousins » desquels il se rapproche en leur répondant qu’il appelle Ryôta « normalement », c’est-à-dire « papa », alors qu’il refusait à sa mère d’octroyer ce titre à son nouveau mari – le sérieux des enfants qui jouent, en somme. Et l’on a alors le droit à une belle scène où les trois enfants, la petite fille qui a beaucoup grandi « d’1,5 cm » pendant l’été, son petit frère qui a « lâché le kendo » et A. qui suit la petite troupe en grignotant un beignet de maïs, vont se promener dans la rue et se hissent pour saisir et sentir des fleurs (je suis incapable d’être plus précise) : cadrage sur trois petites mains indifférenciées qui effleurent les grappes fleuries sur fond de soleil dissolvant. De la grande à la petite famille, sans oublier celle

qui était la sienne avant la mort de son père : A. confie la nuit au jardin qu’il sera accordeur de piano comme son papa ou, si c’est impossible, médecin.

Une famille qui va de l’avant, comme on le verra à la fin, où se répète, après la mort des grands-parents, la visite annuelle sur la tombe de Junpei : arrivent en voiture (le rêve de la grand-père) Ryôta, sa femme, son fils A., toujours présent alors qu’il serait en âge de ne plus suivre forcément sa mère, ainsi qu’une petite fille, née du couple recomposé, transformant une famille « qui n’est pas normale » selon les dires de la grand-mère, en une famille « qui n’est pas anormale » comme lui avait rétorqué Ryôta.

Les grands-parents meurent sous ellipse à la fin du film : cycle normal et destin logique de personnages tournés vers le passé, orientation qui pourrait être symbolisée par l’invitation-torture qu’ils ont réitéré annuellement jusqu’à la fin de leur vie, au jeune homme dont le sauvetage a causé la noyade de Junpei.

On trouve en lui un nouvel avatar du bouc émissaire professionnel, le ressentiment des grands-parents pouvant se nourrir du mépris que le jeune homme leur inspire : vivotant de petits boulots, maladroit, et lourd, au figuré comme au propre – mais au propre du propre, c’est tout sauf propre, puisqu’il est transpirant et que sa chaussette est tâchée de terre. Cette observation fait bien rire A. auquel sa mère est obligée de donner un coup de coude (très bien filmé, au niveau de la tête de l’enfant et de l’avant-bras de la mère, sans que l’on voit la tête de celle-ci), et le spectateur est tenté d’adopter ce rire enfantin, bien plus acceptable que la moquerie teintée de mépris que le jeune homme suscite chez les adultes, et contre laquelle s’insurge Ryôta après son départ : une vie ne vaut pas moins qu’une autre. Bien sûr, Junpei était promis à un plus bel avenir que ne l’est ce jeune homme à l’origine (plus que cause) de sa mort, mais nul ne sait ce que le frère aîné serait devenu : par le jeu de possibles qu’elle renferme, toute vie humaine a droit au respect. Il me semble qu’il serait alors réducteur de ne voir dans l’accès de colère de Ryôta qu’une réaction à une attaque qu’il prendrait ad nominem, étant donné qu’il est au chômage.

Pas une réaction égoïste, mais la revendication d’une valeur au moi, qu’il revient à chacun de construire, dans la solitude comme dans les rapports avec les autres, au sein de la famille. Comme le propose cet article, on pourrait en voir le symbole dans l’importance apportée à la cuisine (le lieu comme la préparation des aliments). Sans trop pouvoir m’expliquer pourquoi (et que l’on ne me dise pas uniquement que c’est parce que je suis une goinfre – normalement les trucs qui baignent dans l’huile me répugnent), j’ai bien aimé ces images d’épluchage, d’écossage de fèves, de grains de maïs qui roulent sous les doigts avant d’être transformés en beignets croustillants – et appétissants. Et puis la curieuse voix de la belle-sœur… le mouvement des bagues qui retournent les morceaux d’anguille et les beignets… la coupe de je ne sais pas quoi que A. tient dans ses mains lorsqu’il déchiffre les noms de médicaments dans le cabinet du grand-père… à ce moment, la caméra prend la place de l’étagère, et l’instant est alors totalement juste. C’est assez ridicule, à dire comme cela – mais c’est dans ses cadrages que le film atteint la justesse. On prend le temps de s’attarder sur des gestes à priori insignifiants, sur des riens qui font tout le film. Bien sûr, le ralenti est parfois ressenti comme de la lenteur, et en presque deux heures, je me suis bien dit deux ou trois fois (peut-être un peu plus) « allez, la caméra, bouge, c’est bon, j’ai vu les fleurs » (je suis peut-être parfois fleur bleue, mais sans fleur, comme vous avez peut-être pu le remarquer). Idem, pour les plans qui, justement, restent en plan lorsque les personnages sont sortis hors-champ. Mais cet attardement est aussi ce qui fait l’intelligence de la chose, sorte de mise en évidence de l’absence.

Un des plans que j’ai trouvé des plus réussis montre dans la partie gauche de l’écran la porte-fenêtre ouverte, dans le reflet de laquelle apparaît toute la famille qui se réunit pour une photo, tandis que la partie droite de l’écran filme un meuble qui se trouve dans la pièce derrière (vidée), devant lequel passent quelques paires de jambes, et sur lequel repose une photo de Junpei. La difficulté même à décrire la scène souligne l’intelligence du cadrage, qui permet une grande richesse d’interprétation. (ou comment escamoter mon incapacité à reproduire une image visuelle cohérente et consistante).

Soit que le rythme du film s’impose à moi, soit que les suggestions issues des non-dits forment de riches étoffes par leur réseau, je patine un peu, et m’arrêterai ici, en espérant avoir réussi à ne pas contribuer à faire de Still walking un film-sur-la-famille quand son esthétique et celle de l’acteur qui joue Ryôta** est sa principale réussite, et que c’est elle qui donne une certaine cadence à sa marche pourtant lente.

Still talking

* Le titre me laisse quelque peu perplexe… Est-ce le grand-père, still walking avec sa canne ? Des existences qui se poursuivent après l’arrêt d’une d’entre elles ? Ou quelque chose en rapport avec la chanson des grands-parents ? J’avoue ne pas avoir parfaitement suivi ce passage, lendemain de concours oblige. Mais j’aime quand même bien ce titre, qui semble prendre les choses dans la durée, isolant une petite séquence dans le cours d’une vie – une unité de temps presque théâtrale, en somme, et cela fonctionne également pour le lieu et plus ou moins pour l’ (absence d’) action.

** Il n’est pas vraiment beau à proprement parler, mais je lui trouve le visage expressif – il est peut-être métis… Plaisanterie mise à part, tous les acteurs étaient bons. Mention particulière pour les enfants, dont on n’a pas l’impression qu’ils font les enfants, ainsi que pour la grand-mère attendrissement folle quand elle poursuit un papillon jaune dans la pièce en étant persuadée qu’il s’agit de Junpei.

Une petite photo pour Melendili ^^