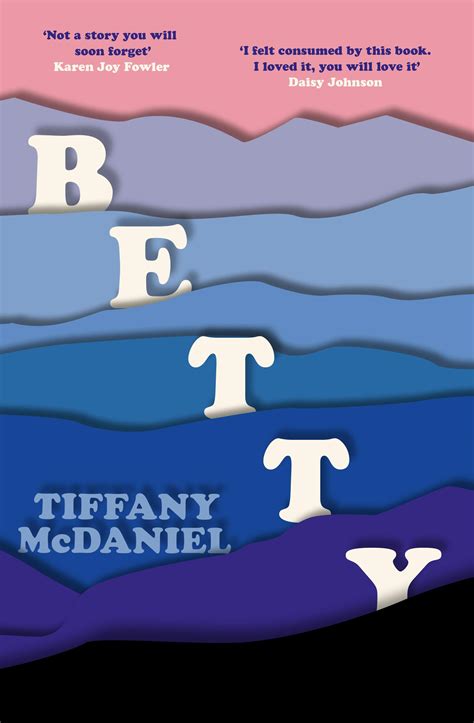

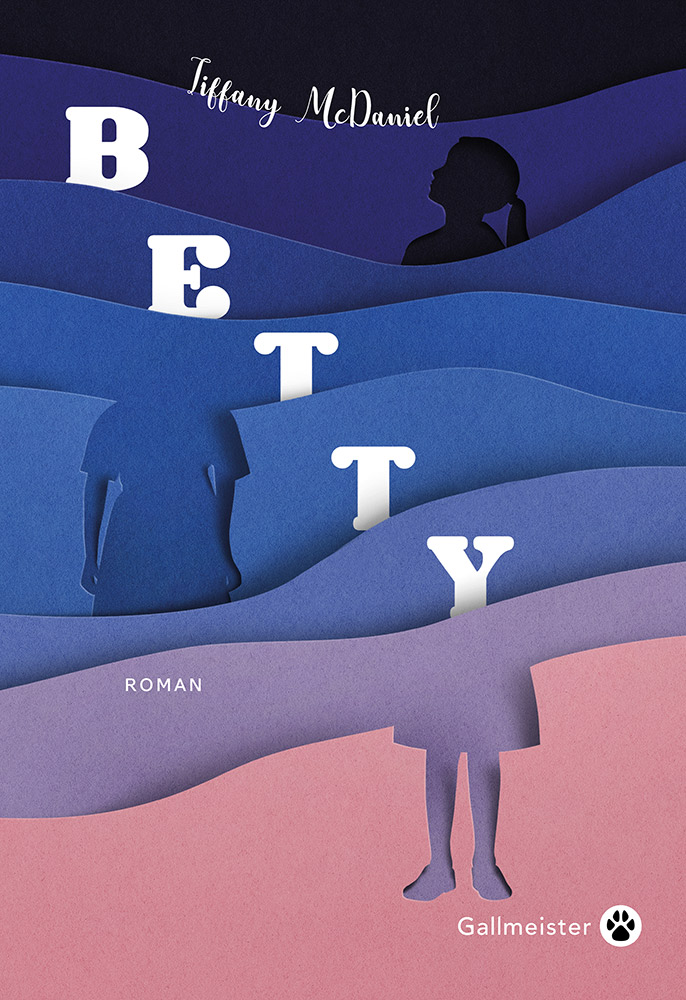

La couverture de l’édition originale fonctionne tellement mieux que la française, où les collines sont escamotées et les lettres ont perdu leur puissance hollywoodienne…

Tiffany Mc Daniel, c’est d’abord L’été où tout a fondu. Betty, ensuite. En prenant cet autre roman en main, debout dans les rayons de la médiathèque comme à mon habitude, j’ai sauté l’adresse et la note de l’autrice :

Je ne suis encore qu’une enfant, pas plus haute que le fusil de mon père. […] Quand je m’assieds près de lui, je sens la chaleur de l’été qui irradie de son corps comme de la tôle d’un toit brûlant par une journée torride.

Un fusil à la place de trois pommes et déjà, la violence est là, sous-jacente. La chaleur du premier roman aussi. Le prologue se poursuit avec force métaphore entre le père et sa fille :

— Mon cœur est en verre, dit-il en roulant une cigarette. Mon cœur est en verre et, tu vois Betty, si jamais je devais te perdre il se briserait et la douleur serait si forte que l’éternité ne suffirait pas pour l’apaiser.

[…]

— Mais comment tu peux avoir un morceau de verre dans ton corps ?

— Il est accroché avec une jolie petite ficelle. Et à l’intérieur du verre, il y a l’oiseau que Dieu a pris tout là-haut, au paradis.

Sans le fusil, cela aurait été un peu too much. Mais il y avait le fusil et tout le paratexte que j’avais sauté : j’ai pu lire et apprécier le prologue sans voir dans cette manière de conter le folklore cherokee qui m’aurait fait fuir (je n’ai rien contre les Cherokees, j’ai juste du mal avec les contes et légendes). Quand les origines du père se sont affirmées dans les pages suivantes, mes préjugés avaient déjà été court-circuités.

Le fusil et le cœur en verre, donc : tout un programme pour dire la violence et la beauté d’une enfance en Ohio. Dans la mienne, l’État était une expression : être « dans un état proche de l’Ohio » (on prononçait O-Ayo), c’était être en fin de vie pour un vêtement, au bout du rouleau pour une personne. (Je découvre aujourd’hui que c’est une chanson…)

J’espère qu’après avoir lu ce roman, vous aimerez cette partie de l’Ohio autant que je l’aime.

Aimer l’Ohio, je ne sais pas. Mais l’écriture de Tiffany McDaniel, ça oui. Parfois, un chapitre commence comme ça :

Lint avait un visage d’enfant. Il avait un visage d’enfant et les yeux d’un vieil homme. Il avait un visage d’enfant et les yeux d’un vieil homme inquiet.

Ou comme ça :

Des citrouilles creusées en lanternes accrochées à l’extérieur des maisons, prêtes à me saluer avec leur sourire et leurs yeux en triangle. […] Une écharpe violette emportée par le vent dans un chemin de terre et une corneille quelconque qui passe dans le ciel. Voilà ce que signifie pour moi le mois d’octobre.

Après la première partie, la famille cesse d’errer d’État en État et s’installe à Breathed — la ville de L’été où tout a brûlé ! Immédiatement, j’ai posé mes valises de lectrice, l’imagination réinstallée dans un sillon connu, confortable. J’ai pris mes aises, reconnu le centre-ville poussiéreux, et la maison des Peacock occupée par les Carpenter s’est installée sur le terrain de Fielding (modelé, me suis-je rendu compte, sur la maison qu’a récemment quittée mon père) ; un petit changement d’orientation, quelques retouches 3D pour délabrer les lieux, et on y était, on n’en était jamais partis. À partir de ce moment, j’ai su que je lirais jusqu’au bout les 700 pages ; de fait, le récit jusqu’ici sous ellipse s’est ralenti, et ma lecture s’est accélérée.

Violence, décès, racisme, misogynie, viol, inceste, tentative de suicide… Tandis que j’exorcisais ma lecture auprès du boyfriend en lui racontant le destin des personnages au fur et à mesure qu’ils se clôturaient ou se déterraient, il m’a demandé quel était l’intérêt. J’ai repensé à mon impression en refermant La Bête humaine au lycée : on aurait mieux fait d’aligner tout le monde contre un mur et de les fusiller dès le départ, on se serait épargné le roman pour le même résultat. Si on résume Betty à une liste de trigger warnings comme je l’ai fait par inadvertance, effectivement, c’est un peu les Rougon-Macquart de l’Ohio. On peut alors légitimement s’interroger : pourquoi s’infliger ça ? Au cours de la lecture, quand la romancière a commencé à me sembler sadique avec ses personnages, et moi complaisante, je me suis brièvement demandée si c’était une sorte de voyeurisme glauque. Seulement voilà, là où Zola condamne à un destin social, McDaniel le dénonce et le réécrit. Betty et son père fabulent en permanence, créent à eux deux une mythologie qui permet d’accepter la réalité quand on ne peut ni la changer ni la supporter sans la réinventer. Conteurs, jamais menteurs, leurs histoires irriguent le récit qui en devient supportable, qui en devient beau. Le mieux est de vous en faire lire des extraits, trois histoires qui peuvent se comprendre sans le reste du roman, et permettent de comprendre comment le roman lui-même est construit :

Il y avait des citrons accrochés aux érables, aux chênes, aux platanes, aux ormes, aux noyers et aux pins. Des arbres qui n’avaient bien sûr jamais porté des fruits aussi jeunes. Cette couleur ressortait sur leur branchage, et c’était si magnifique qu’il était difficile de ne pas penser que ces citrons étaient, en quelque sorte, des joyaux. […] J’ai levé la main vers l’un des citrons. J’ai eu envie de le cueillir, mais j’ai eu peur que ça les fasse tous tomber d’un coup, comme s’ils étaient tous reliés à la même toge, au même rêve, à ce même moment magique auquel je ne voulais pas mettre un terme. […]

— Pourquoi y a-t-il tous ces citrons ? a demandé Fraya.

— Parce qu’un jour, il y a longtemps, a répondu Papa, une jeune fille m’a dit combien ça lui plairait d’avoir toute une plantation de ce fruit jaune pour elle toute seule. (Il s’est tourné vers Maman avec un sourire.) La voilà, ta plantation de citrons.

J’ignore avec quel argent Papa avait acheté tous ces citrons. J’ignore comment il a réussi à tous les accrocher tout seul sans que son genou abîmé lui cause de gros soucis. Mais savoir ces choses n’aurait fait que gâcher le rêve. Et aucun de ces détails n’avait d’importance pour Maman non plus tandis qu’elle se serrait contre lui si fort que je ne voyait plus ses poignets.

(Poignets qui portent les traces de sa tentative de suicide.)

— C’est une étoile, lui ai-je dit en soupesant la pierre. C’est juste un caillou de la rivière que tu as pris à Lint. […]

— Je n’avais jamais imaginé que tu pourrais arrêter de croire à mes histoires, Petite Indienne.

Sa voie a paru écrasée sous le poids de la tristesse qui figeait les plis de son front. […]

Je venais de provoquer une nouvelle fêlure dans un homme qui était déjà brisé.

— Je viens ici pour écrire mes prières […]. Ensuite l’aigle les emportera jusqu’à Dieu.

— Tu parles ! Aucun oiseau n’ira donner quoi que ce soit à Dieu, s’est moquée Flossie en faisant claquer ses lèvres.

— Bien sûr que si. (Fraya a jeté un regard vers l’aigle comme s’ils étaient de vieux amis.) C’est Papa qui le dit. Ça veut dire que c’est vrai.

Fraya a semblé sur le point de pleurer à cette idée. J’ai compris une chose à ce moment-là : non seulement Papa avait besoin que l’on croie à ses histoires, mais nous avions tout autant besoin d’y croire aussi. Croire aux étoiles pas encore mûres. Croire que les aigles sont capables de faire des choses extraordinaires. En fait, nous nous accrochions comme des forcenées à l’espoir que la vie ne se limitait pas à la simple réalité autour de nous. Alors seulement pouvions-nous prétendre à une destinée autre que celle à laquelle nous nous sentions condamnées.

C’était l’hiver et nous avions épuisé toute la nourriture. Maman n’avait pas d’argent pour en acheter. Nous avions tellement faim, mes sœurs et frères et moi, que nous restions assis sur le sol de la cuisine comme si nous attendions que la nourriture apparaisse devant nous. […] Maman nous a regardés. Soudain, elle a pris un grand récipient.

— Et si on se faisait des doughnuts ?

On a tous frappés dans nos petites mains et poussé des hourras tandis qu’elle prenait de la farine, du beurre, du sucre et de la cannelle. Nos placards étaient vides, ses mains étaient vides, le saladier était vide, mais elle a mélangé ces ingrédients invisibles.

[…]

— Regardez-moi ça, tous mes enfants avec la tête toute blanche.

Elle nous a ébouriffé les cheveux et nous avons imaginé que de la farine en tombait, puis elle nous a relevés pour qu’on puisse l’aider avec les autres ingrédients. Vous pouvez imaginer de la farine et du beurre si vous avez suffisamment faim. Vous pouvez voir les particules brunes de cannelle dans le sucre blanc si vous n’avez pas mangé ce jour-là, ni le jour d’avant. […]

Puis, assis sur le sol froid de la cuisine, nous avons mangé ces gâteaux invisibles. Ce dont je me souviens clairement, c’est que ma ère n’en a pas mangé un seul. […] Elle nous a donné tous les doughnuts, comme s’ils existaient vraiment, comme si elle ne voulait pas en enlever un seul de la bouche de ses enfants.

— Elle parle de quoi, ton histoire, m’a demandé Papa tandis que le tonnerre frondait au-dessus de nous.

— C’est pas une histoire, ai-je répliqué.

— Ah ? (Il a jeté un regard curieux vers mon carnet.) C’est quoi ?

— Un souvenir du jour où Maman nous a fait des doughnuts pendant que tu étais parti.

— Ah oui, elle a fait ça ? Voilà ce que j’appelle une bonne mère.

— Oui, ai-je répondu, les yeux perdus en direction des éclairs qui semblaient tout proches. Une bonne mère.

Non pas la beauté de la violence, mais la beauté en dépit de la violence, parce que la violence — en contrepoing. Il faut bien des arbres couverts de citron et des doughnuts imaginaires, il faut bien cet art du récit pour raconter et entendre le reste, sous-jacent aux belles histoires. Les extraits (plus courts) qui suivent ne sont cette fois-ci pas exempts de spoilers [et gros TW viol].

Tu sais quelle est la chose la plus lourde au monde, Betty ? C’est un homme qui est sur toi alors que tu ne veux pas qu’il y soit.

J’avais les yeux de mon père, et désormais j’avais aussi la souffrance de ma mère. […] À cet âge-là, je ne savais rien de ce qui concernait le sexe et je n’avais pas de mot à mettre sur la réalité du viol, mais je sentais bien que ce qui était arrivé à ma mère était aussi épouvantable que si elle avait été massacrée.

La souffrance en héritage, par sa reproduction ou son récit secret.

— On ne devrait pas appeler ça perdre sa fleur. Elle est pas perdue, elle est écrabouillée, plutôt.

Elle a fait la grimace en baissant les yeux, avant d’ajouter :

— Je lui ai dit non. Mais il l’a fait quand même.

— Qu’est-ce que tu fabriquais, exactement, aujourd’hui, Berry Carpenter ? Là-bas sur ce chemin où personne ne va jamais ?

J’ai mis la main dans la poche et j’ai serré l’histoire de Flossie.

— Je voulais voir si non signifiait encore quelque chose.

— Ne laisse pas une telle chose t’arriver, Betty. N’aie pas peur d’être toi-même. Faut pas que tu vives aussi longtemps pour t’apercevoir à la fin que tu n’as pas vécu du tout.

Après sa sortie du cabinet du docteur, Flossie a mis une distance entre Nova et elle. On aurait dit qu’elle n’était pas sa mère et qu’il n’était pas son fils.

Est-ce que j’ai vraiment connu ma sœur ? Ou est-ce que je n’ai vu que la fille qu’elle faisait semblant d’être ? L’aguicheuse. La traînée. L’épouse. La mère. Il est possible qu’être Flossie Carpenter ait été sa meilleure interprétation. Tellement bonne qu’on a tous cru que c’était elle.

Meilleure réhabilitation d’un personnage secondaire qu’on aurait pu être tenté d’évacuer en le pensant superficiel.

Raconter une histoire a toujours été une façon de récrire la vérité. Mais parfois, être responsable de la vérité est une façon de se préparer à la dire. Mon père n’est pas mort dans les bois. Il est mort à l’hôpital. Ma robe blanche couverte de son sang.

J’ai vu Fraya, Flossie et moi, assises en rond sur le sol, en train de nous tresser mutuellement les cheveux, comme nous le faisions si souvent, quand nous en étions encore à croire que notre cercle ne se briserait jamais. […] Je les ai entendues pouffer de rire tandis que je descendais l’escalier. J’étais contente que leurs fantômes restent dans cette maison. J’étais contente, car être hantée n’est pas toujours une chose si terrible que cela.

Être hantée par Betty ne sera pas une chose si terrible que cela.