First thing first, les chroniquettes

Une année sans toi, de Luca Vanzella (scénario) et Giopota (dessin)

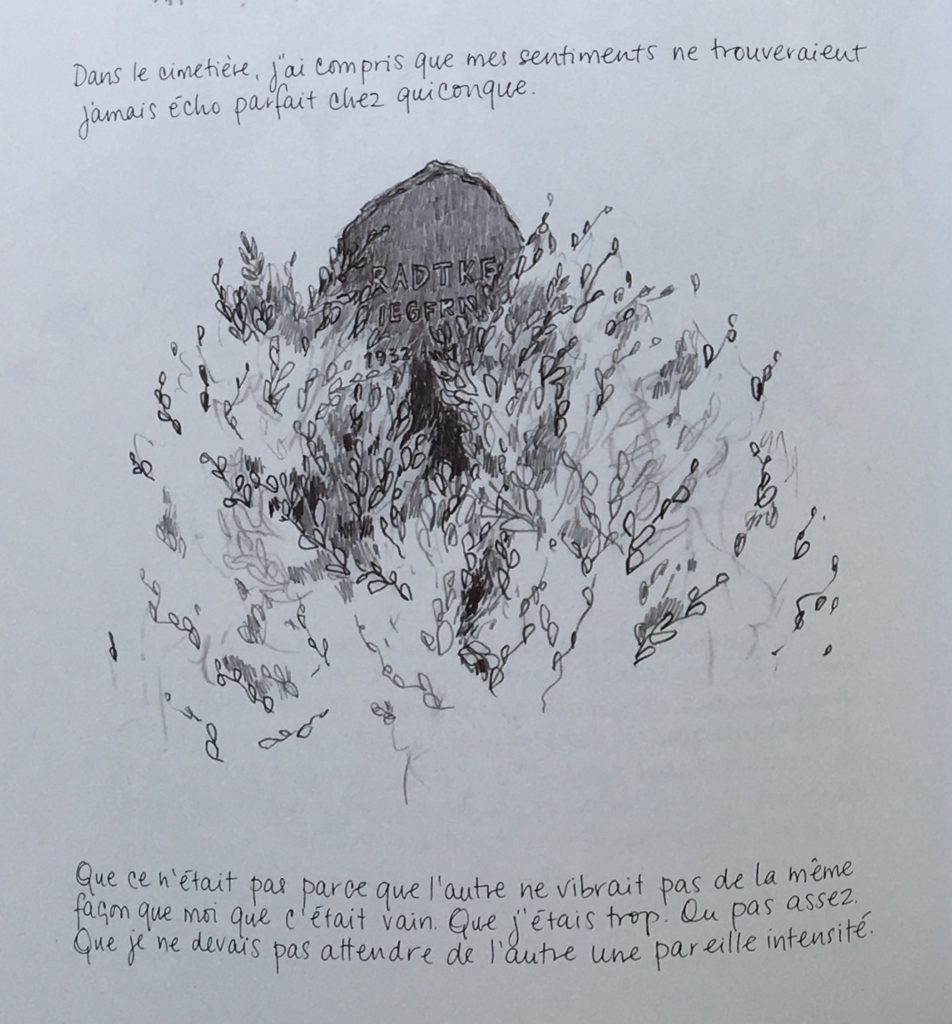

Une année sans toi : le temps de consommer une rupture amoureuse déjà actée au moment où démarre cet étrange récit. Après avoir fait la connaissance du narrateur en train de parler à une version miniature de son ex dans la paume de sa main, on pense en découvrant les bizarreries suivantes qu’il s’agit également de métaphore pour exprimer les affects, mais il faut rapidement se rendre à l’évidence : on nage en plein délire de science-fiction. L’histoire n’a plus cours, on découvre le 31 décembre quelle décennie sera chargée pour l’année à venir. Les figurines des saints étudiés par le narrateur apprenti historien parlent entre elles. Il neige des lapins blancs (apparemment la bataille de boules de neige leur est indolore, je précise pour les âmes sensibles).

C’est une suite de trouvailles et de bizarreries qui surprennent autant qu’elles peinent à faire monde, disparaissant le plus souvent avec le chapitre qui les a vu naître. Au final, j’ai l’impression que le récit affectif et l’univers de science-fiction s’encombrent mutuellement ; j’en viendrais à souhaiter me débarrasser du premier pour explorer le second et découvrir la cohérence qui en ferait l’histoire.

![]()

Appelez-moi Nathan, de Catherine Castro et Quentin Zuttion

J’étais très contente de trouver cette bande-dessinée à la médiathèque, car j’aime bien les dessins de Quentin Zuttion et je ne comprends pas la question trans. Je ne comprends pas : pas au sens où je ne veux pas en entendre parler. Au sens où cela met complètement en échec ma faculté d’empathie par imagination.

Je comprends que le regard de la société pèse énormément quand on est attiré par une personne du même sexe que nous, ou que son sexe ne rentre pas en ligne de compte dans l’attirance qu’on peut avoir pour elle.

Je comprends qu’on rejette une féminité ou masculinité donnée comme naturelle alors qu’elle est culturellement façonnée.

Je comprends qu’on puisse se sentir extrêmement mal dans sa peau et dans son corps, qu’on refuse de se sentir défini par ses attributs et ses limites.

Mais je ne comprends pas comment se projeter physiquement dans le sexe opposé peut aider à résoudre le mal-être initial. Je n’arrive pas à me départir de l’impression (fausse, comme le scandent les témoignages des concernés) qu’il s’agit d’une tentative de « normalisation » par rapport aux attentes genrées (si femme, je deviens un homme, je cesse d’être garçon manqué) ou à l’orientation sexuelle (si femme, je deviens un homme, je cesse d’être lesbienne – cf. la planche ci-dessous).

J’ai du mal à ne pas y voir une fuite de soi dans l’Autre – terrible en ce qu’elle me semble utopique, tendanciellement vouée à l’échec : même avec des opérations, peut-on jamais se sentir tel qu’on se serait senti en étant directement né dans le sexe auquel on se sent appartenir ?

J’espérais que cette bande-dessinée m’aiderait à saisir ce qui manifestement m’échappe, mais je n’ai réussi qu’à reconduire mes incompréhensions à sa lecture. C’est seulement à le dernière planche que j’ai senti qu’on commençait à toucher du doigt ce qui peut-être…

C’est quoi être un homme ? une femme ? Je ne comprends pas que la question n’arrive qu’après la transition… Est-ce une manière de se construire en ayant au préalable détruit au maximum ce qui nous définissait ? Une tentative de survie quand notre condition d’être sexué – et donc mortel – nous terrasse ? Je ne suis que perplexité – soulagée seulement de ne pas me sentir concernée par ce qui a l’air d’entraîner une grande souffrance identitaire.

![]()

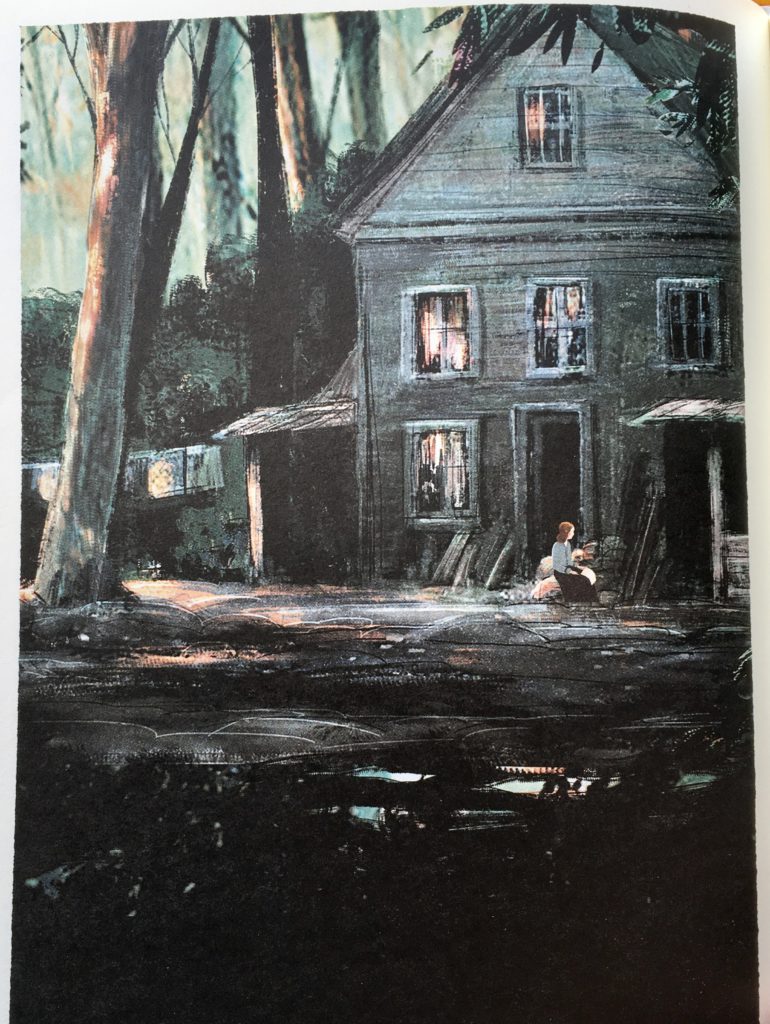

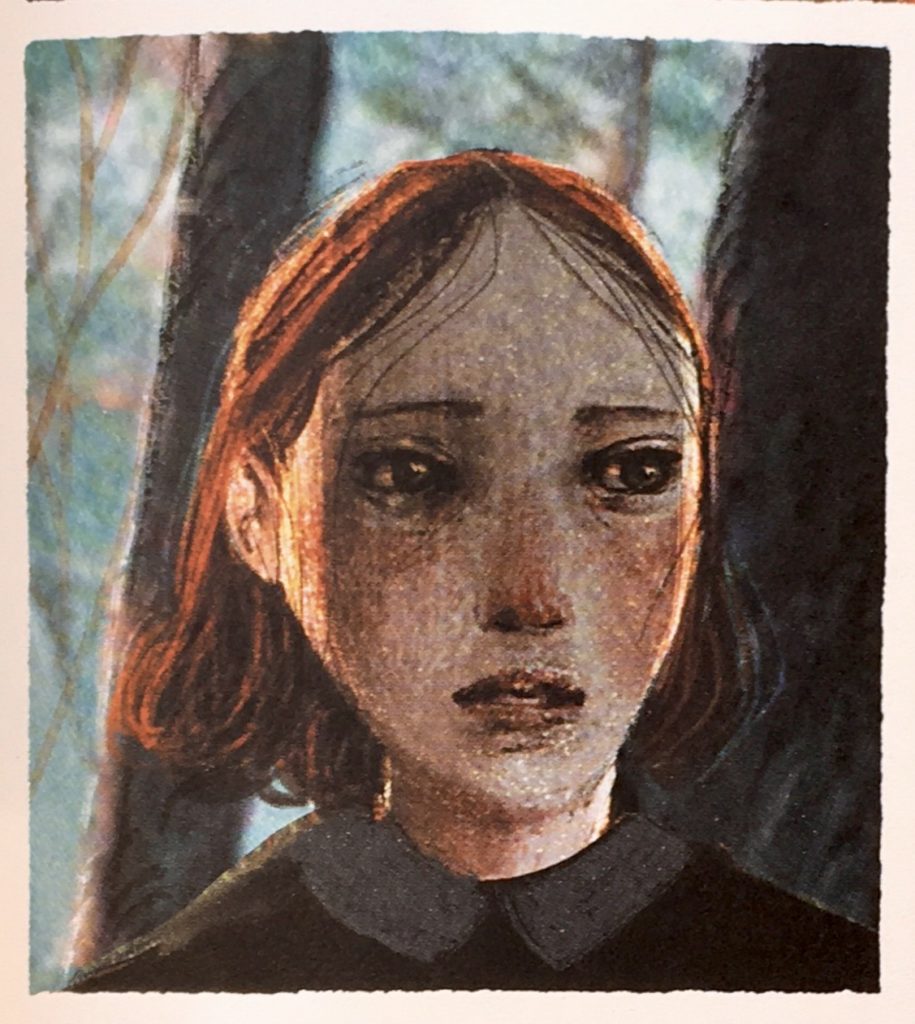

Déracinée. Soledad et sa famille d’accueil, de Tiffanie Vande Ghinste

Très séduite par le trait au crayon de couleur, les arbres aux troncs bleus et l’inventivité capillaire de cet univers graphique, j’ai en revanche eu un peu de mal à percevoir cette tranche de vie de famille (d’accueil) comme une histoire à part entière – l’impression d’être restée en surface des relations qui y sont esquissées.

![]()

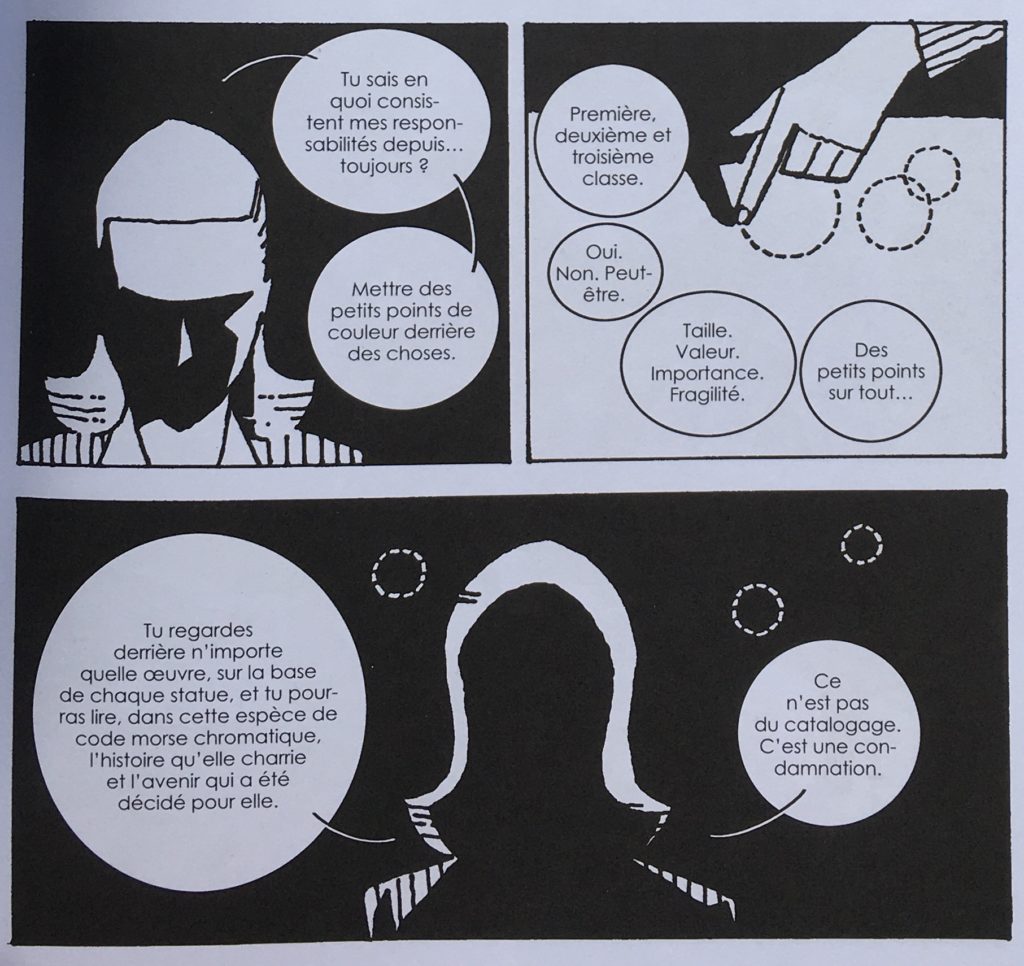

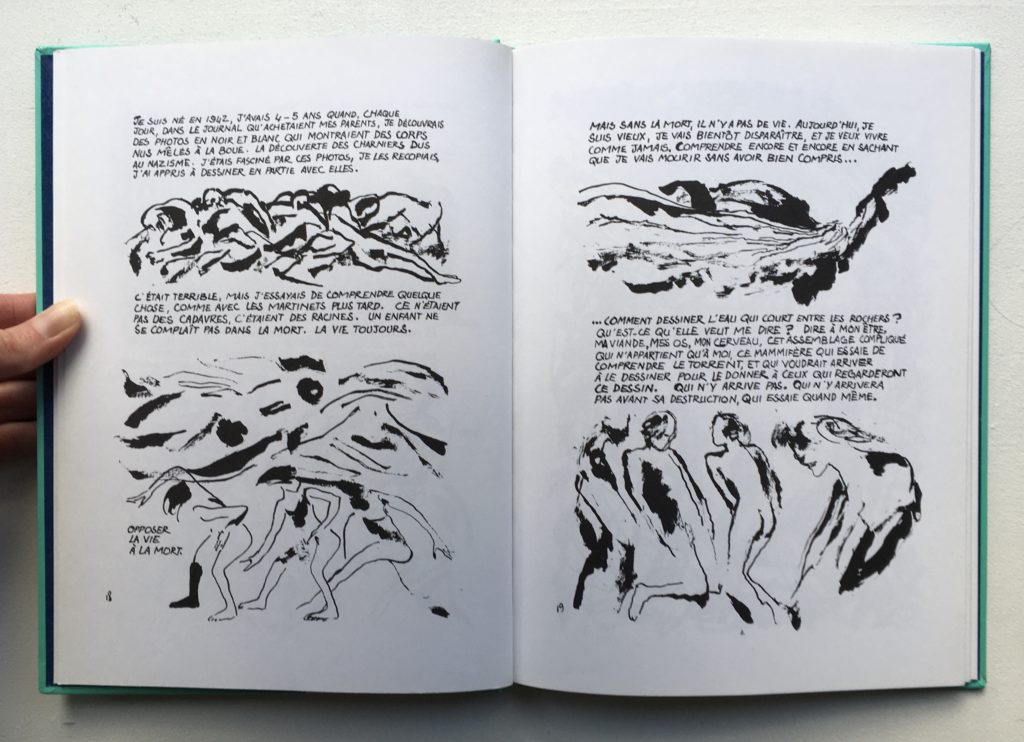

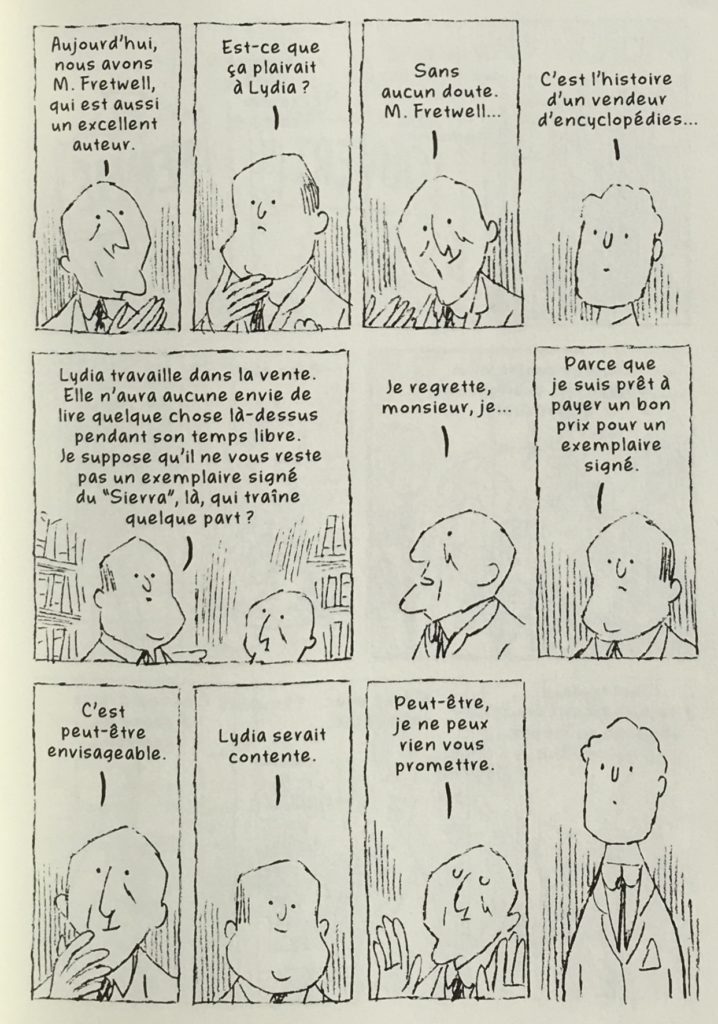

Les heures passées à contempler la mère, de Gilles Lahrer (récit) et Sébastien Vassant (dessin)

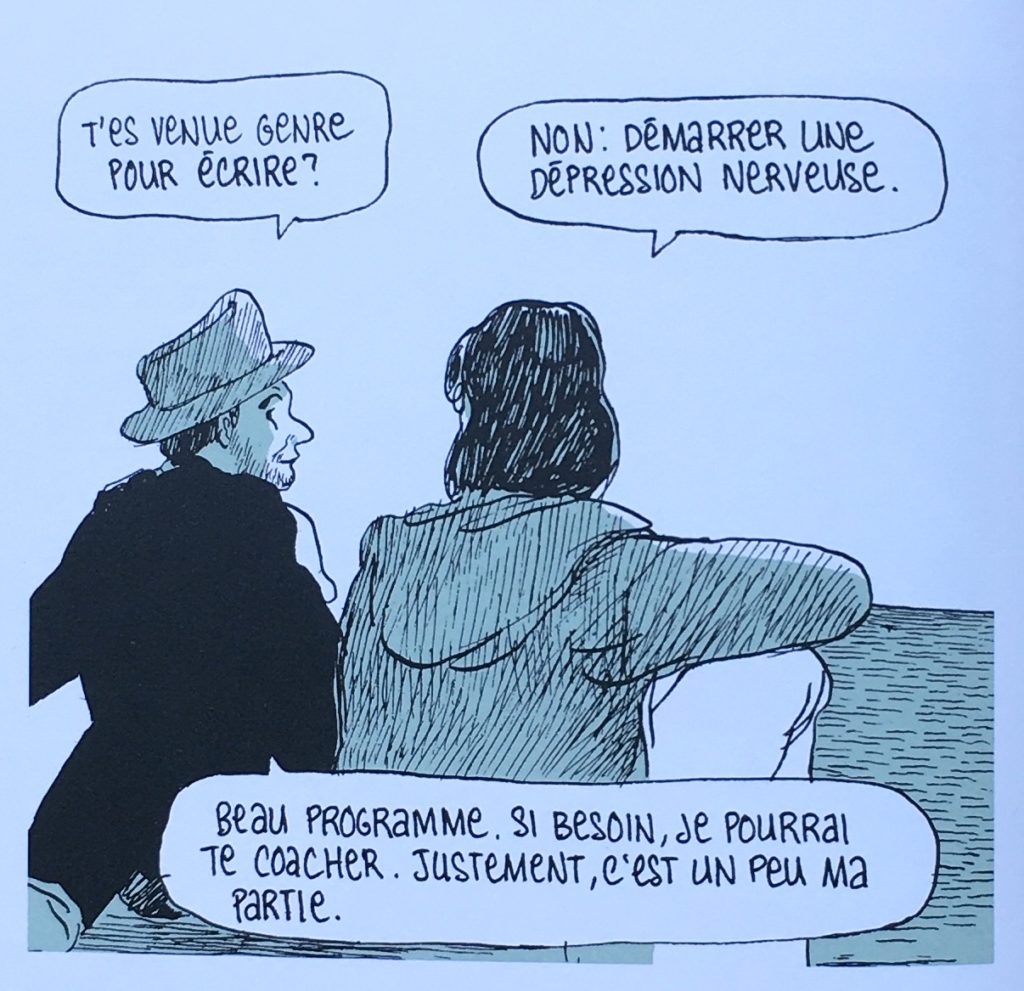

Il est rare qu’une BD soit aussi bien écrite. D’expérience de lectrice, quand le texte d’une bande-dessinée se fait littérature, il prend le pas sur le dessin, lequel se trouve relégué au rang de prétexte à étaler les mots, à les aérer par de l’image là où la poésie se contente du blanc. Or ici, l’équilibre a été préservé ; on n’est pas tenté de courir d’une ligne à l’autre en sautant par-dessus les cases entre lesquelles le récit aurait été fragmenté. Gilles Lahrer a vraiment le sens des dialogues – jusque dans le monologue intérieur de l’héroïne, écrit avec la même dynamique.

Gilles Lahrer est probablement meilleur dialoguiste que scénariste, d’ailleurs ; j’ai toujours un peu du mal avec l’ajout in extremis d’une information retenue pendant tout le récit lorsque celui-ci n’a pas besoin de suspens pour fonctionner… La complétude que l’on attend n’est pas narrative, elle est émotionnelle.

(Rupture, écriture, famille, parentalité)

![]()

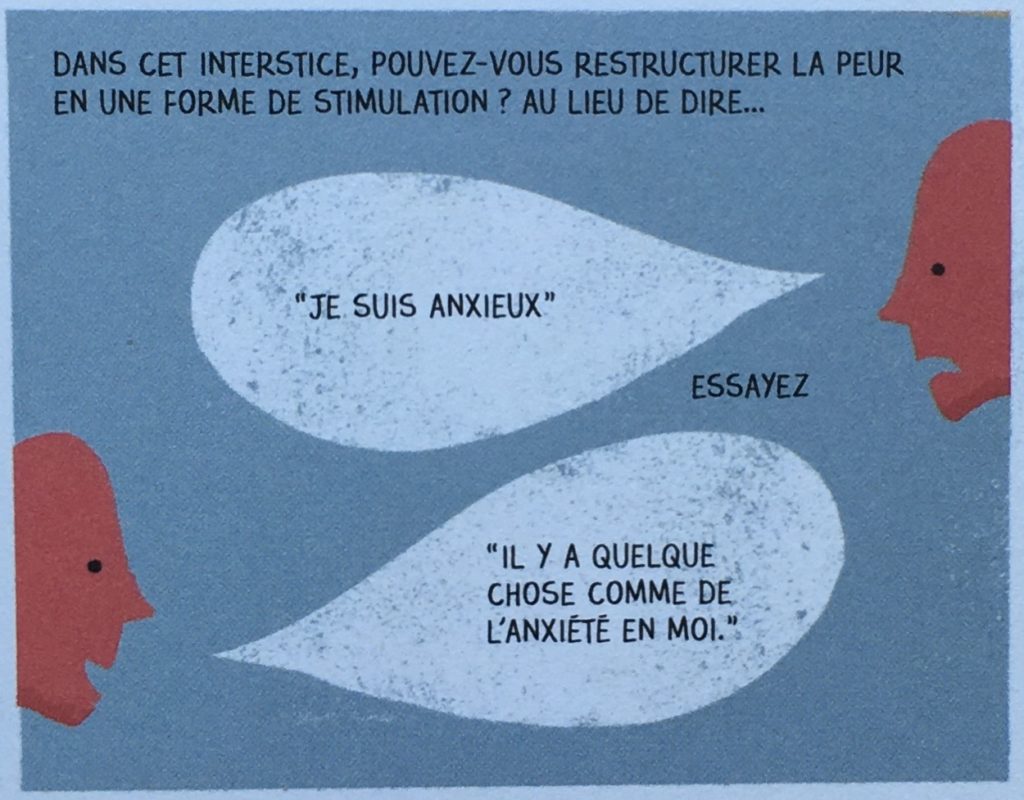

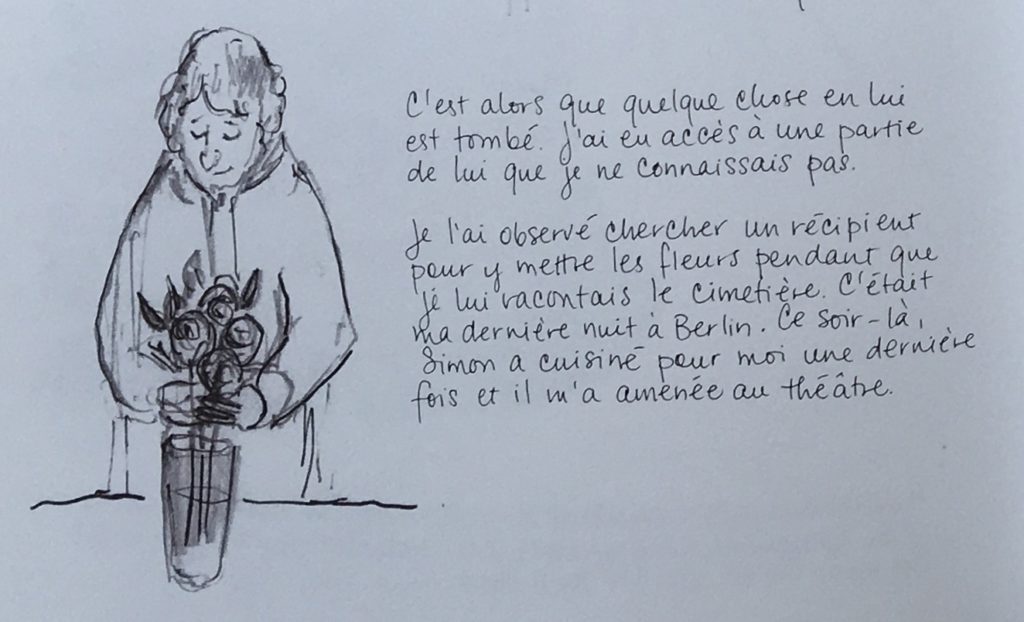

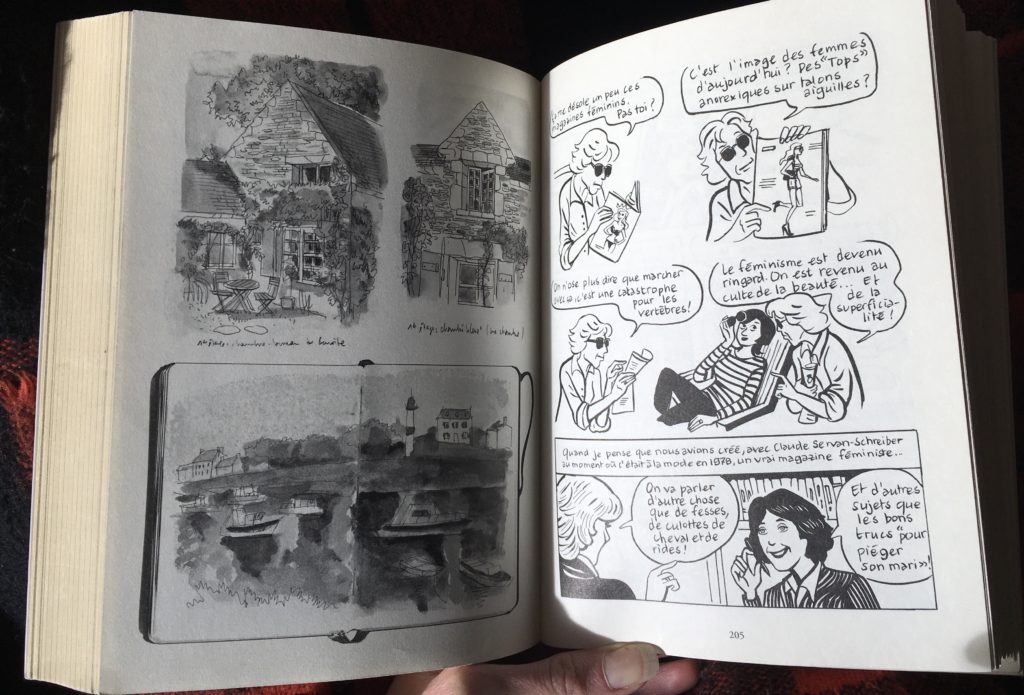

La Fille dans l’écran, de Manon Desveaux et Lou Lubie

D’habitude, lorsqu’une bande-dessinée a deux auteur, l’un est au scénario et l’autre au dessin. Ici, les deux autrices dessinent de concert : à gauche, Manon Desveaux dessine le personnage de Coline ; à droite, Lou Lubie se charge de Marley… jusqu’à ce que les deux se rencontrent et fusionnent. J’ai embarqué la BD en voyant le nom de Lou Lubie, découverte dans Goupil ou face, et si son inventivité graphique et narrative est toujours aussi réjouissante, je me suis surprise à m’attarder davantage sur les cases de Manon Desveaux, au trait plus en accord avec ma sensibilité. L’histoire est spoilée par la couverture (l’histoire d’amour lesbienne comme argument marketing ?), mais cela importe finalement peu au regard de son récit tout en humour et sensibilité.

![]()

Fumée, de Chadia Loueslati et Nina Jacqmin

Vous vous souvenez du premier épisode de Mad Men ? On avait presque envie de tousser tellement ils évoluent dans un univers enfumé. Même impression ici avec ce récit muet où toute la vie d’un fumeur, atteint d’un cancer, se déroule en flash-blacks. La pirouette narrative finale, joliment trouvée, illustre de manière percutante le concept d’addiction et fait écho à la citation d’Hippocrate imprimée sur le rabat de la couverture : « Avant de chercher à guérir quelqu’un, demandez-lui s’il est prêt à renoncer aux choses qui l’ont rendu malade. »

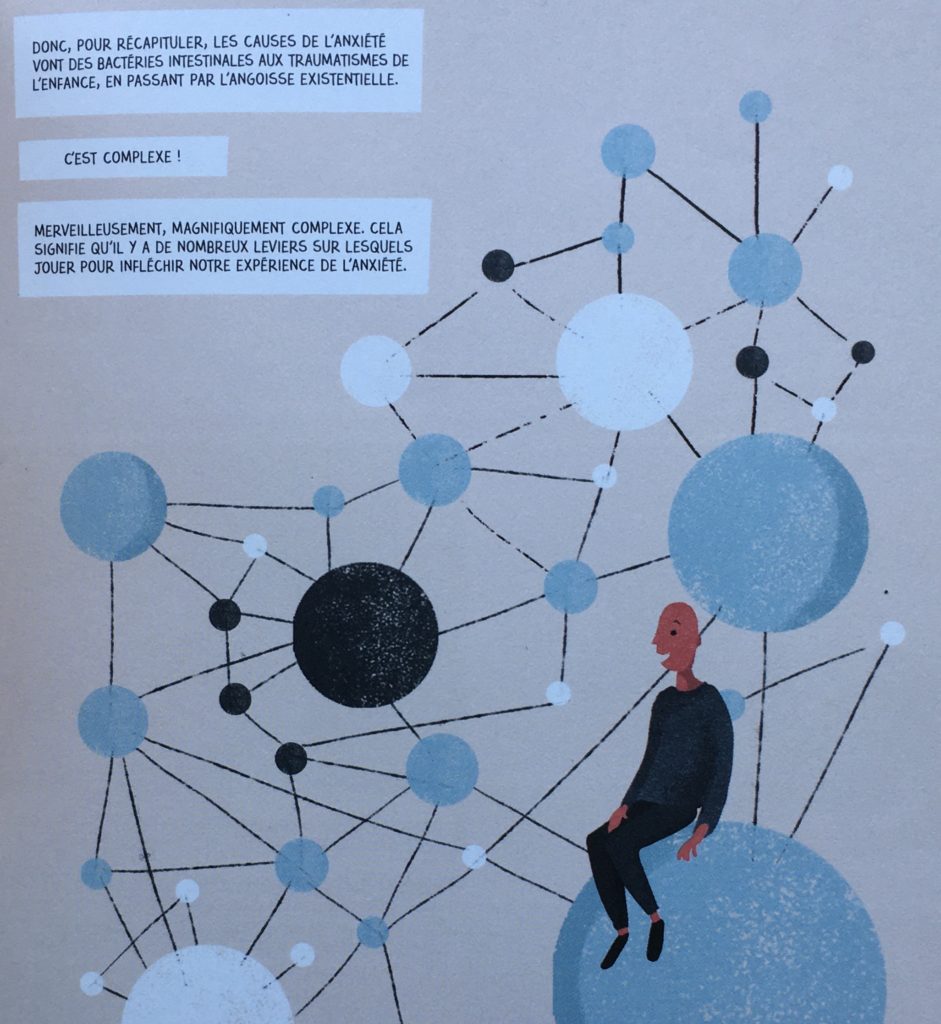

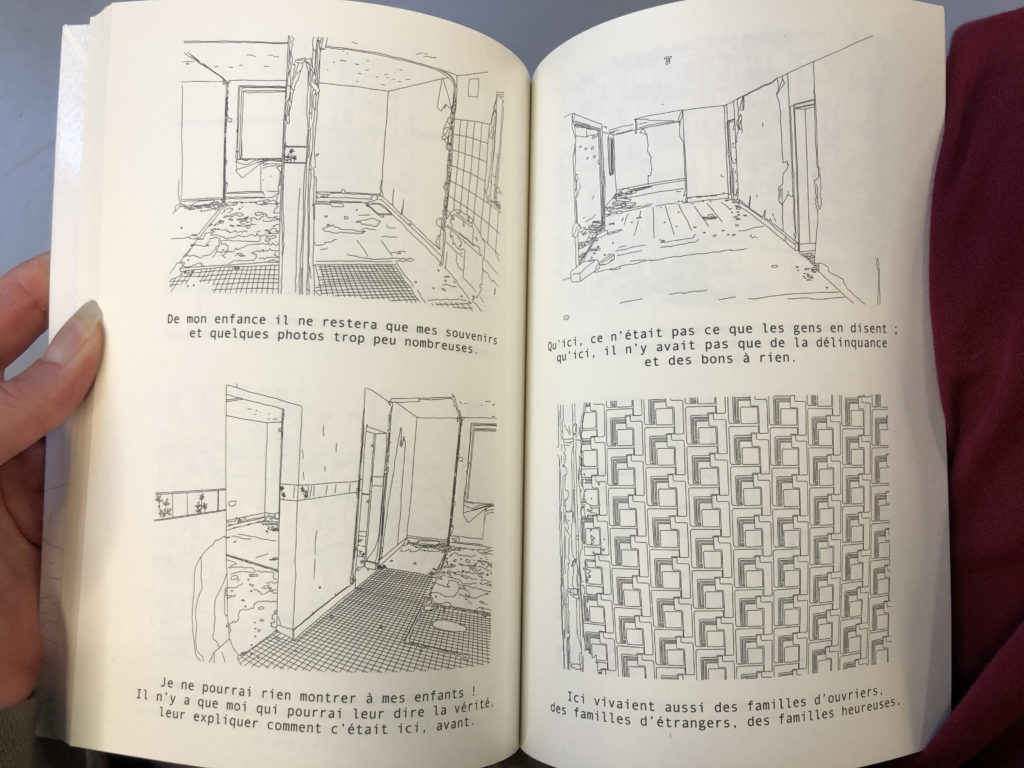

Picorage hors-contexte

En voyant cette case, j’ai eu l’impression de voir la gare d’Ivry-sur-Seine. C’est idiot, les auteurs sont italiens, toutes les gares se ressemblent, ce ne sont pas les mêmes lampadaires, et pourtant, à chaque fois que l’image surgit devant moi, c’est Ivry qui surgit avec. Déjà vu.

![]()

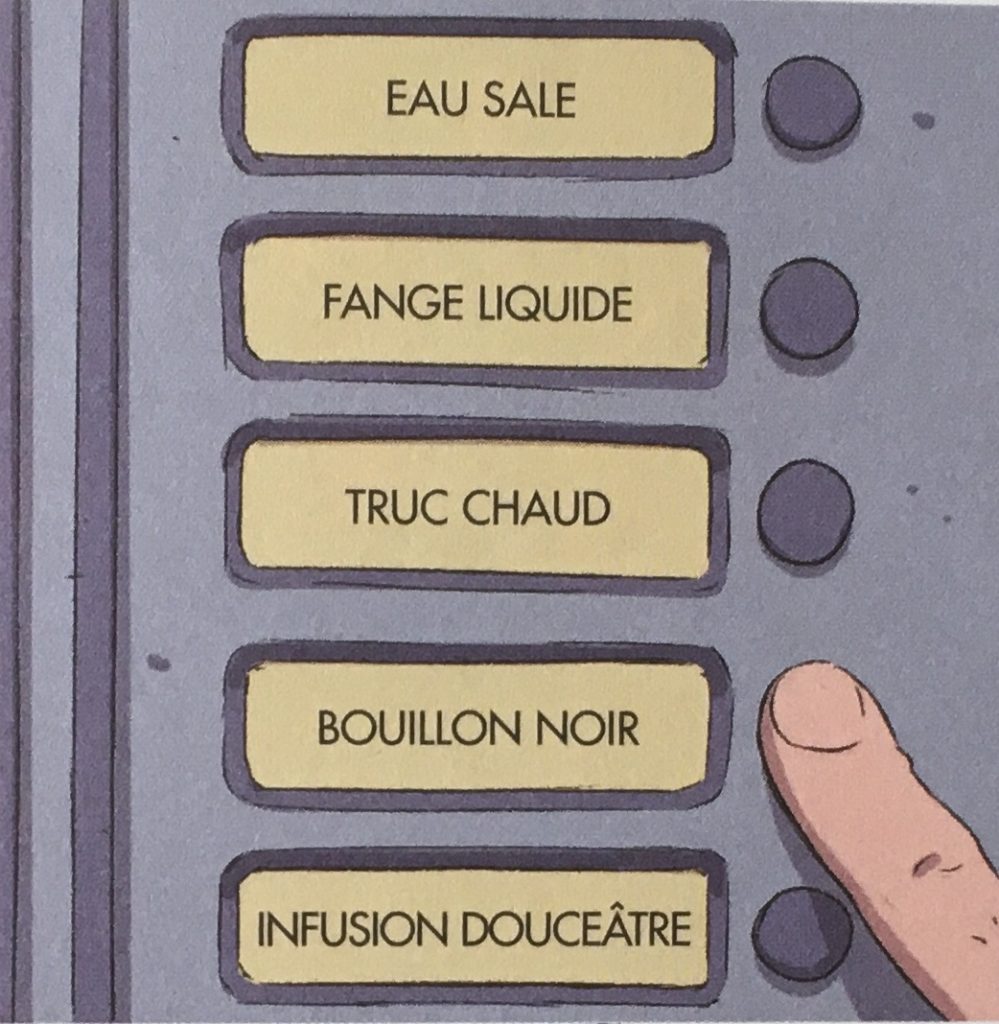

On est d’accord que ça correspond à : thé noir, chocolat chaud, soupe, café et thé à la menthe, right ?

![]()

À. Chaque. Fois.

Fonctionne aussi avec la liseuse (enfin fonctionnait, parce que je l’ai manifestement égarée).

![]()

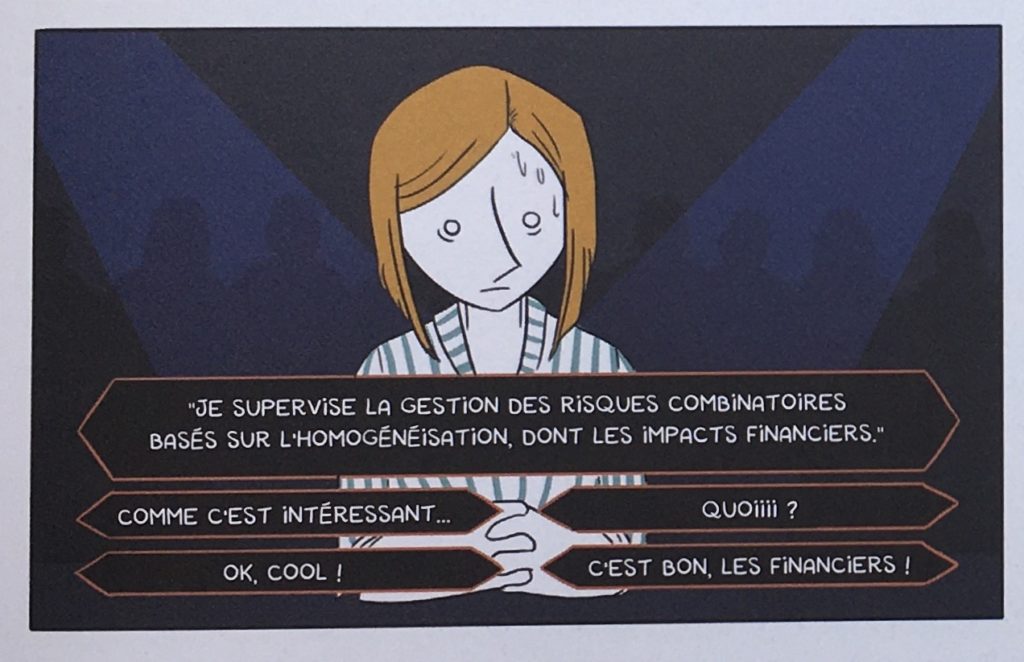

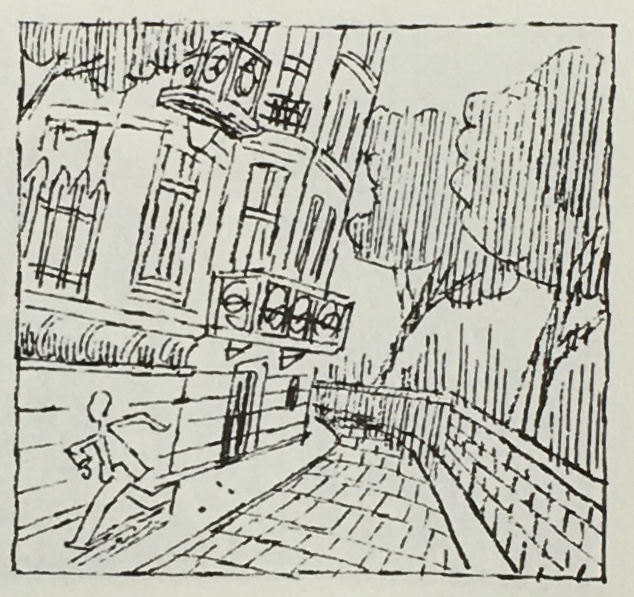

Illustration parfaite de quand on ne sait pas quoi faire de la réponse à la fatidique question « Qu’est-ce que tu fais dans la vie ? » Parfois, je suis soulagée d’être partie en reconversion professionnelle juste pour ne plus éprouver en miroir la gêne des gens à qui je répondais rédactrice technique. J’avais même pris l’habitude de m’excuser par avance, rédactrice-technique-je-sais-c’est-pas-glamour-désolée (bizarrement tout le monde n’est pas Llu, hyper enthousiaste quand il est question de documentation).

Note à moi-même : penser à modifier la question en « Qu’est-ce que tu aimes faire dans la vie ? »

![]()

« Je travaille toujours les sushis à la mono-baguette. » Cette réplique est parfaite. Tout à fait un truc qu’aurait pu dire Melendili à l’époque où elle travaillait elle aussi les sushis à la mono-baguette. En meuf reloue, je me suis sentie obligée de lui envoyer une photo à la lecture ; en meuf ultra-reloue, j’ai trop envie de le raconter ici sur le blog. Vraiment, j’adore retrouver des gestes anodins mais pas si communs dans les textes ou BD que je lis.

Si vous avez scrollé jusqu’ici, n’hésitez pas à me dire si vous préférez la partie chroniquette ou la partie cases hors-sujet avec digression personnelle. Je serais de plus en plus tentée de m’en tenir à la seconde partie (mais la control freak en moi à du mal à lâcher sur l’archivage personnel).

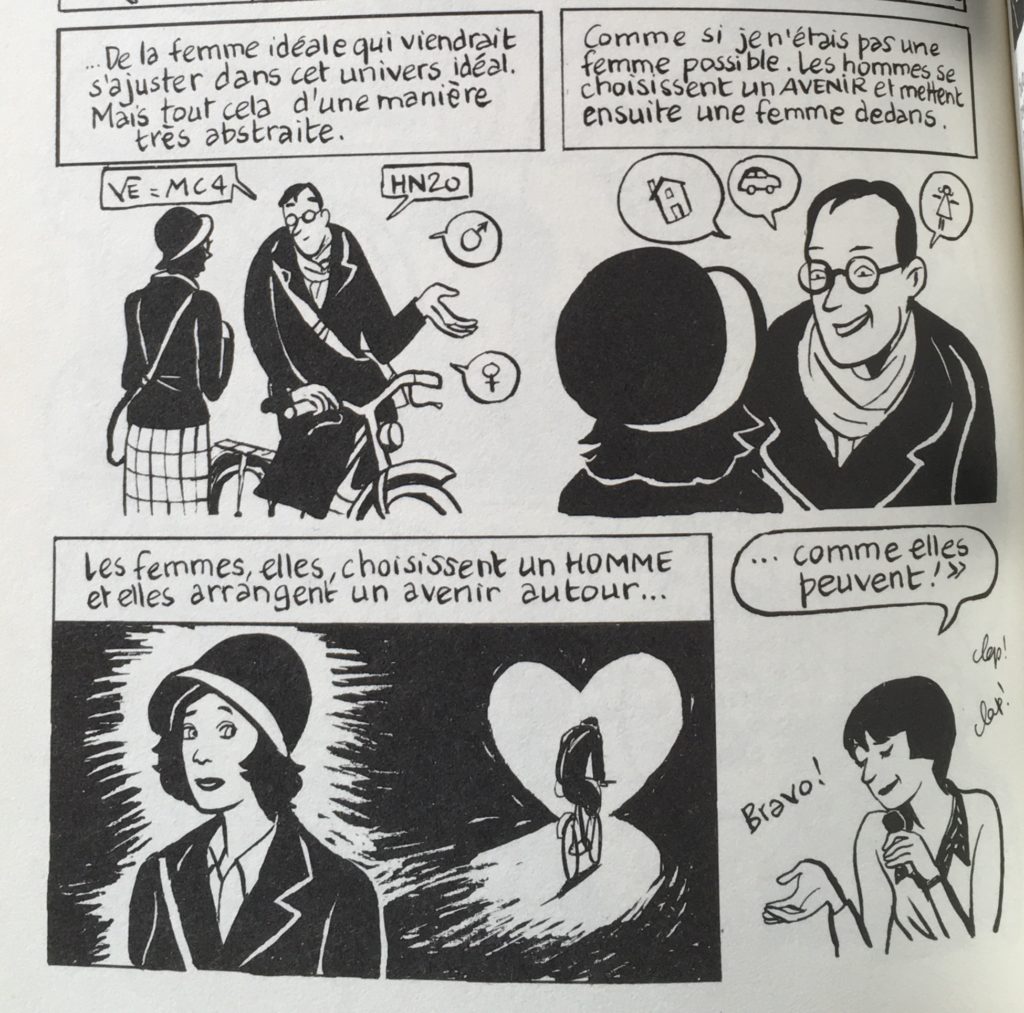

Je me suis rappelée les plans de vie quinquennaux de mon ex et la manière dont j’essayais, au moins en pensée, de m’y intégrer.

Je me suis rappelée les plans de vie quinquennaux de mon ex et la manière dont j’essayais, au moins en pensée, de m’y intégrer.