Le jour où elle n’a pas fait Compostelle, de Beka, Marko et Cosson

Cet ouvrage fait probablement partie de ces bande-dessinées didactiques où le dessin aère davantage le texte qu’il ne fait corps avec lui ; on pourrait presque s’en passer. On ne s’en passera pas, pourtant, parce qu’il supporte le texte de la même manière que la marche supporte la réflexion, la met en branle et l’entretient – tant pis si, par moment, on oublie le paysage qu’on traverse ; il s’imprime en nous autrement, tissé dans les pensées auxquelles il a permis de s’épancher. (Spéciale cacedédi à Klari)

Le jour où elle n’a pas fait Compostelle est la suite de Le jour où le bus est reparti sans elle. Il y est cette fois questions d’influences, que l’auteur se garde de cataloguer comme bonnes ou mauvaises en leur substituant un nouveau terme, les aimants. Au gré d’une randonnée, la vie est passée au crible de ce champ magnétique métaphorique : il y a ce qui nous aimante et nous aide à ne pas perdre le nord, ce qui nous aimante jusqu’à nous faire perdre toute capacité d’action, et ceux qui s’aimantent avec nous, augmentant à la fois l’attraction (d’une idée, d’un produit ou d’une voie) et notre sensation d’appartenance, mais rendant aussi le grégarisme plus difficile à éviter. Bref, trouver sa voie ne se résume plus tant à trouver un chemin qu’à s’y tenir, à juste distance d’aimants contradictoires.

Sauf imprévu, de Lorem Canottière

Les paysages intérieurs m’ont perdue en chemin (je n’ai rien compris, je crois ?), mais j’ai admiré la couleur vibrante des paysages extérieurs.

C’est aujourd’hui dimanche, de Mary Aulne et Clémentine Pochon

C’est l’histoire troublante d’un camp à l’époque de l’Occupation, mais… en zone libre. Il a hébergé des étrangères qui n’avaient aucune raison d’être mises en prison, mais que les autorités ont voulu maintenir à l’écart de la population -jusqu’à ce que ça dégénère et que le camp d’internement (soi-disant de réfugiées) devienne une étape vers les camps de concentration.

Tout est narré d’après les souvenirs de la petite Hélène, point de couleur vibrant dans un univers gris, protégée autant que faire se peut par sa mère. Ce point de vue permet de tout évoquer sans rien appuyer : on voit d’autant plus intensément ce qu’elle ne fait qu’intuitionner.

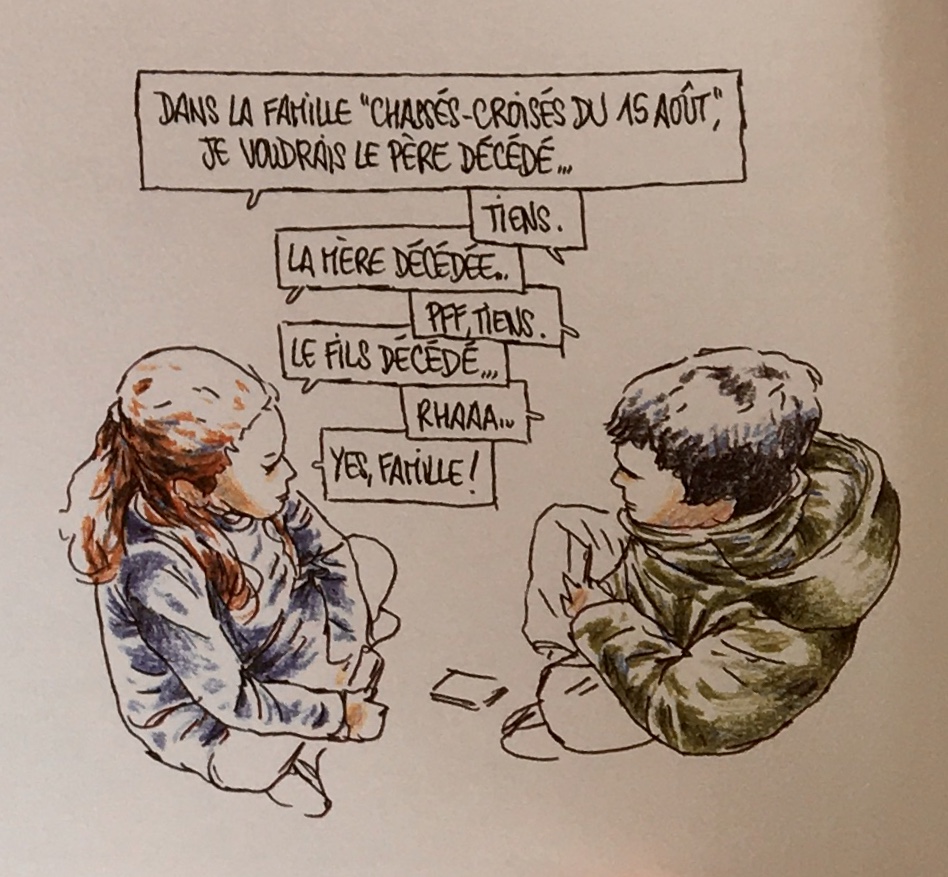

Formica, une tragédie en trois actes, de Fabcaro

A ce niveau, ce n’est plus du second degré, mais de l’alcool à brûler – qui décape un banal déjeuner de famille jusqu’au nonsense le plus loufoque qui soit. Spot-on, cruel et réjouissant.

Alt Life, de Falzon et Cadène

Vous voyez les capsules et l’univers de synthèse dans Matrix ? C’est un peu le point de départ de cette BD, à la différence près qu’il ne s’agit pas d’en sortir mais d’y rentrer : l’environnement s’est tellement dégradé que la population place ses espoirs de vie meilleure dans cet univers mental parallèle. On suit les deux pionniers qui expérimentent cette nouvelle manière de vivre et, passée la phase euphorique à incarner leurs fantasmes les plus fous, tentent d’apprivoiser l’insoutenable légèreté d’une vie sans contraintes. Jusqu’au retour nécessaire du hasard et du lien.

(Aucune affinité avec le trait, mais sacrée construction.)

Les Croqueuses, de Karine Bernadou

Le trait croqué m’attirait, mais les saynètes ne m’ont pas fait rire comme elles l’auraient probablement fait il y a encore quelques années. Cela m’a semblé au mieux vaguement drôle, au pire navrant.

Le Jardin de Rose, d’Hervé Duphot

Il faut cultiver son jardin… quitte à ce que cela soit d’abord celui d’un autre : pour rendre service à Rose, qui a des soucis de santé, Françoise investit la parcelle qui a été octroyée à son amie après des années d’attente. Suite à un quiproquo qu’elle ne rectifie pas, Françoise se fait passer pour Rose auprès des membres du jardin partagé et, sous cette identité d’emprunt, va découvrir que la sienne ne lui correspondait plus. Sans connaissance ni main verte, elle se lance dans un domaine nouveau pour elle et, de bâchage en plantation, d’erreur en rencontres, se met à cultiver un autre jardin qu’elle ne savait pas avoir abandonné.

Moderne Olympia, de Catherine Meurisse

On se fait une toile ? Catherine Meurisse fait son cinéma dans le musée d’Orsay, devenu studio de tournage où les peintres sont des réalisateurs et les figurantes se promènent nues, accompagnées de leurs chérubins. Le délire reste cohérent de bout en bout, d’une inventivité folle. Comme sur les tableaux, il y a des seins et du cul partout, décomplexé, cash même, mais les situations sont beaucoup trop drôles, beaucoup trop bien trouvées et croquées pour qu’il y ait le moindre soupçon de vulgarité. J’ai essayé de faire durer le plaisir en détaillant le trait, en suivant les contours de l’allégresse, les expressions impayables, mais c’est juste jouissif : le plaisir est trop grand, on se laisse entraîner jusqu’à la fin.

Si Orsay est aussi votre musée préféré, foncez.

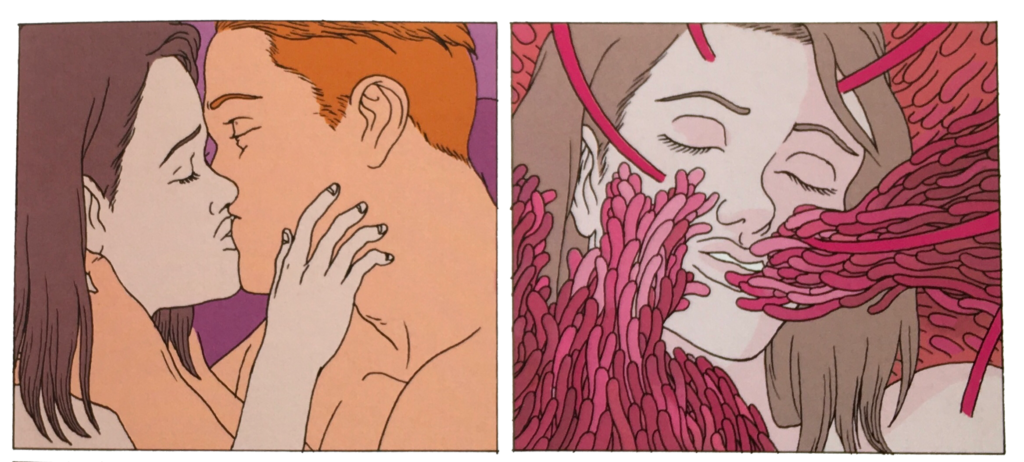

Bouche d’ombre : Lou 1985 (tome 1) et Louise, 1516 (tome 4)

de Maud Begon et Carole Martinez

J’ai lu les tomes dans le désordre (un bon prétexte pour tout relire), mais quel plaisir de se perdre dans cette série où le fantastique se mêle à l’histoire (histoire littéraire, de l’art, des sciences…) et de psychologie. J’adore le trait, les attitudes et postures de Lou. Ce n’est pas encore cette fois-ci que je résisterai à une héroïne rousse.

Enferme-moi si tu peux, d’Anne-Caroline Pandolfo (scénario) et Terkel Risbjerg (dessin)

En voyant qu’il était question d’art brut, j’ai immédiatement pensé au récit d’Eli sur sa visite au musée de Lausanne – puis souri en voyant que l’ouvrage était effectivement préfacé par le conservateur dudit musée. Je crois n’être pas allée jusqu’au bout de cette introduction théorique. Bien plus intéressantes sont les vies dessinées d’Augustin Lesage (ouvrier à la mine, qui se met à dessiner sous influence surnaturelle), de Madge Gill (idem, dessin sous influence), du Facteur Cheval (un original qui a passé son existence à construire un improbable palais avec des pierres ramassées lors de ses tournées), d’Aloïse (enfermée pour schizophrénie, dessinatrice), Marjan Gruzewski (trahi par sa main qui ne lui obéit plus, il dessine dans des états de transe) et Judith Scott (plasticienne trisomique qui tisse des cocons autour d’objets qu’elle fait ainsi disparaître).

Leurs parcours et la qualité artistique intrinsèque de leur production sont variables, mais tous ont en commun une certaine « folie » (avec mille guillemets, assimilée ou non à une pathologie) qu’Anne-Caroline Pandolfo prend soin de replacer dans un contexte familial, historique ou sociétal : à mesure que se juxtaposent les portraits, on prend conscience que ces histoires qui semblent éminemment individuelles, exceptionnelles, fonctionnent comme des révélateurs en creux d’une normalité difficilement soutenable. La folie, décrétée ou simulée, devient une soupape de sécurité, à la fois pour les artistes, qui y trouvent une échappatoire à leur condition, et pour les autres, qui n’admettent les créations de ceux qu’ils ont marginalisés qu’à la condition de les penser comme indépendantes de leur volonté (ils dessinent en transe, sous la dictée de, sont traversés par, des médiums : la maladie redouble la figure de l’artiste inspiré).