L’empire de la check-list

Rapidement, en feuilletant le petit guide de voyage de retour à la FNAC, l’excitation a débordé : frénésie de vouloir tout voir, frustration de savoir que cela ne sera pas possible, stress pour optimiser et essayer de caser sur des journées abstraites ce qu’on a mentalement mis en priorité. Une réaction désormais classique, que je conjure en entrant les bonnes adresses dans Mapstr et en faisant une liste de ce que je dois mettre dans ma valise.

Le jour du départ, je n’avais presque plus envie de partir. C’est toujours pareil : j’aime être en vacances, mais je déteste partir en vacances. C’est toujours pareil, et de pire en pire, même si les TOC sont cette fois-ci restés très modérés. Plus ça va, plus j’appréhende le vol : la durée et les inconforts inévitables d’un long courrier, mais aussi, plus fondamentalement, l’idée du crash, du risque, de la fin – une appréhension symbolique indépendante des statistiques, qui se conjure par le soulagement de me retrouver derrière les ailes et par l’écoute attentive des consignes de sécurité (je les connaissais pas cœur et j’adorais les mimer, enfant, quand j’étais encore immortelle).

Si le vol se donne comme la métaphore de notre rapport au risque et à l’incertitude, le séjour à l’étranger est une vie en minuscule. Je retrouve, concentrée, risible, l’angoisse diffuse du quotidien : ne pas avoir le temps de faire tout ce que je veux faire ; ne pas en faire assez et ne pas en profiter. Toujours la béance qui s’ouvre entre tout et rien ; j’ai du mal à me satisfaire de quelque chose (c’est ça qu’il y a entre les deux : quelque chose, à vivre). Je sais bien que pour prendre plaisir, il faut lâcher prise, mais je finis toujours plus ou moins coincée dans le paradoxe de vouloir lâcher prise, vouloir ne pas vouloir.

Il faut généralement que j’en arrive à l’épuisement (celui qui fait jeter l’éponge) pour qu’advienne ce qui peut : la douceur de vivre. Les instants-bulles, imprévus et délicieux, dont on ne connaît pas la durée – qu’on ne se soucie pas même de connaître. Juste : c’est là, ça arrive, il y a cette jeune fille en pointes et justaucorps dans Central Park, à qui je suggère des poses pour son shooting avec sa maman, et un peu plus loin, un groupe de batteurs qui rajoute du bruit, mais du bruit qui donne envie de danser, comme à mon arrivée à San Francisco, le rythme porté à travers la ville. Pouce levé du batteur quand il me voit passer en dansotant. Dans le métro, je suis invitée à danser quelques secondes par un groupe de street dancers (on est samedi après-midi et c’est une véritable crew, blousons identiques et tout) : I like your move. My move : un grand développé avec une dynamique de grand battement. Ils tournent sur la tête. Les instants-bulles tournent souvent autour du mouvement : il n’y a guère que la danse qui me donne prise sur le présent et me fasse aimer sa disparition.

* * *

12 ans plus tard…

Des rues comme des puits de lumière, où il fallait lever la tête pour voir le soleil…

… le Chrysler…

… des petits déjeuners au Dunkin Donuts, bluberry muffin pour Mum, bagel pour moi – il fallait lutter pour qu’ils ne soient pas toastés…

… une plaque de métro, une voiture et une fourchette à la pique recourbé comme un index qui dit viens voir par là : le MoMa…

… Central Park comme îlot de verdure, où se tournait alors Enchanted (on ne l’a découvert que bien après, au cinéma – une seconde pour 30 minutes de tournage)…

… les escaliers de secours, les plaques d’égout, les ouvriers qui parlent comme dans les séries, man. Les poutres métalliques du métro. Les sacs poubelles dans la rue, qui commençaient à puer en fin d’après-midi.

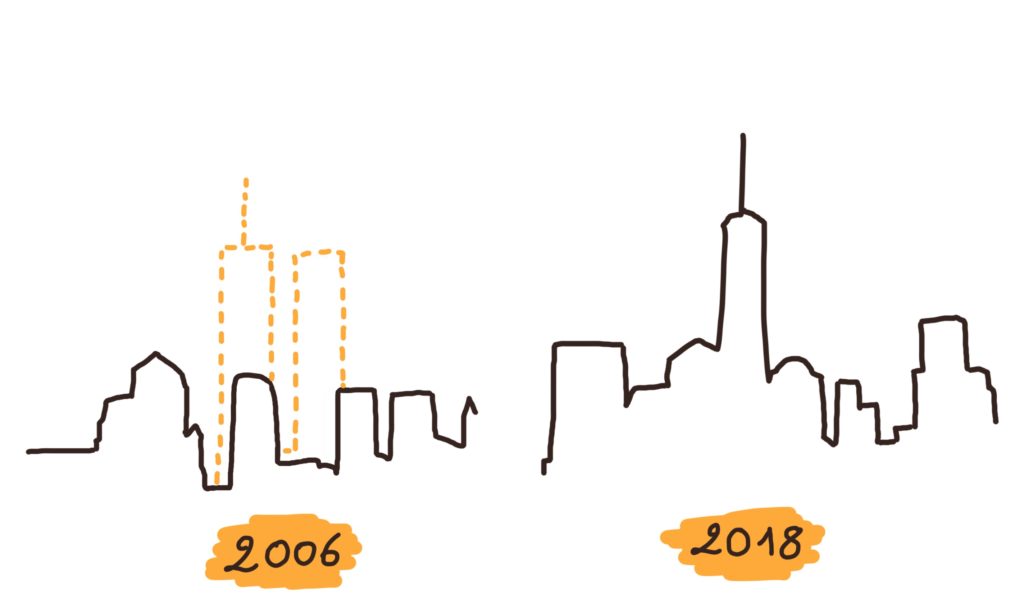

Ground Zero, grand rien soudain au milieu des gratte-ciels…

… les bancs, des gens avec des chiens, downtown Manhattan ; de grands Blacks qui dansent, devant une église de Harlem…

… la cinquième avenue, Banana Moon, le cavalier avec deux carrés Hermès en étendard…

… les petites maisons Sex and the City de Brooklyn, avec leurs briques et leurs escaliers réguliers.

Ce sont, en gros, en vrac, les souvenirs les plus frappants que j’ai conservé de mon premier voyage à New York, avec ma mère et son ex, mon presque-beau-père, en 2006. Je me suis demandé ce que cela donnerait, 12 ans plus tard. Pas tant du côté de ground zero ou des évolutions de la ville que de celui de mon regard : est-ce que New York me ferait autant d’effet après avoir vu les tours bien plus immenses de Hong Kong ? Est-ce que j’en serais encore émerveillée, comme d’un monde nouveau ?

Oui et non, évidemment. J’avais oublié que les gratte-ciels se concentrent sur une petite portion de la ville seulement ; qu’après, rapidement, ça désescalade. Même dans le financial district, cependant, je n’ai pas retrouvé l’impression d’un puits de lumière ni l’émerveillement qui l’accompagnait, la tête constamment dévissée pour voir là-haut. Il s’agit pourtant d’autre chose que de records dans les cimes, je crois. Déjà à l’époque, je préférais le Chrysler à l’Empire State Building, pourtant plus haut. Des étages supplémentaires n’auraient pas restauré le surgissement de la découverte. Les tours les plus récentes m’impressionnent d’ailleurs moins que les anciennes, et c’est toujours l’ancienne modernité des années 1920-1950 qui me fait le plus d’effet, culminant sous terre à Grand Central, avec ses globes rétro, ses rambardes dorées et ses guichets qui me donnent l’impression d’être chez Gringott’s, près d’un monde merveilleux où se cachent des trésors (un food hall, bon).

Peu à peu, les images dont je me souvenais ont retrouvé leur ancrage géographique dans la ville – qui les a engloutis. Tout est là, bien sûr, les escaliers de secours, le Chrysler, les poutres métalliques du métro, les Dunkin Donuts, les petites maisons de Brooklyn ; mais rien n’est plus à sa place. Du métro, je perçois la vétusté, l’absurdité de devoir repasser par la rue et traverser le carrefour pour aller downtown ou uptown, l’incompréhensibilité des lignes qui parfois s’arrêtent, parfois pas. Les Dunkin Donuts deviennent ce qu’ils sont : une chaîne cheap qui fait le job – cream cheese only, pas de peanut butter. Les petites maisons de Brooklyn s’épaulent dans quelques rues prises en sandwich par des quartiers qui ont la brique triste (ou le sourire forcé du bobo-chief happiness). La flèche du Chrysler est invisible au pied du gratte-ciel, qui en devient un building quelconque, presque plus laid que les autres, et c’est pour ainsi dire tout New-York qui est comme ça : belle de loin, comme un mirage aperçu depuis Ellis Island ; presque quelconque de près, ses idiosyncrasies se confondant avec des clichés. Je me doute pourtant que le charme de la ville est là, justement là, dans la coexistence du clinquant et du crade ; du vétuste, du flambant neuf et du moderne suranné, loin d’un monde aseptisé.

Les voyages me rendraient-ils blasée ? exigeante ? Est-ce de poser un regard plus adulte sur le monde, substituant à l’émerveillement qui fait tourner une tête d’alouette-girouette le souci de regarder où l’on met les pieds ? C’est à cela que cela se résume, finalement : ai-je enfin les pieds sur terre ou déjà l’émerveillement dans les chaussettes ? Suis-je simplement réaliste ou bêtement pessimiste, papier buvard émotionnel de Palpatine ? J’ai l’impression de vivre de plus en plus les beaux moments ainsi : des trouées dans la persistance quotidienne. Ou peut-être, tout simplement, est-ce de ne pas avoir éprouvé les fondements de…

* * *

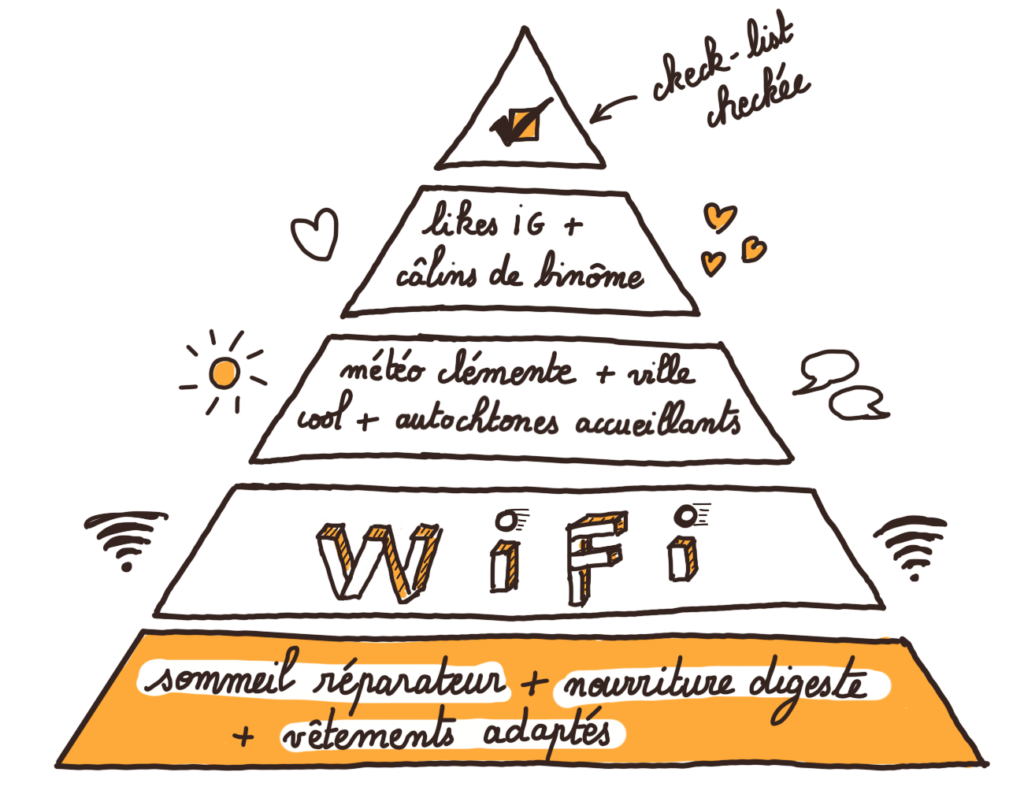

La pyramide de Maslow du voyageur

Tout va mieux avec une bonne nuit de sommeil. Et un peu moins bien sans. Malheureusement pour nous, l’invention du double vitrage ne semble pas avoir traversé l’Atlantique (ni celle de la housse de couette, soit dit en passant).

Niveau températures, ce n’est pas triste non plus. Le deuxième jour, alors qu’on entre dans un Prêt-à-manger pour trouver de quoi nous réhydrater à l’ombre, je fais rire la caissière avec mon étole entortillée sur la tête pour ne pas risquer l’insolation : I do the same! My friends always make fun of me, but I do the same. Je me fais une amie éphémère, qui picore les pièces dans ma main et m’apprend à reconnaître un quarter de dollar. Quelques jours plus tard, la parenthèse estivale est refermée ; l’étole est revenue autour de mon cou, à défaut d’écharpe plus chaude. Le soleil se montre par intermittence, dans des moments de soulagement : avoir froid use.

Une pierre stable dans notre pyramide de Maslow du voyageur, quand même : l’evening routine de l’ananas. Schtroumpf grognon, peut-être, mais pas ballonné. (Il va falloir que je fasse attention : je me sens une fibre rabelaisienne en vieillissant.)

* * *

Hors Manhattan

C’est hostiiiiile, la diérèse déclenchée par une bourrasque de vent. Nous l’avons répété avec délice : New York est une ville hostile. Manhattan, en réalité. La synecdoque a été notre vengeance.

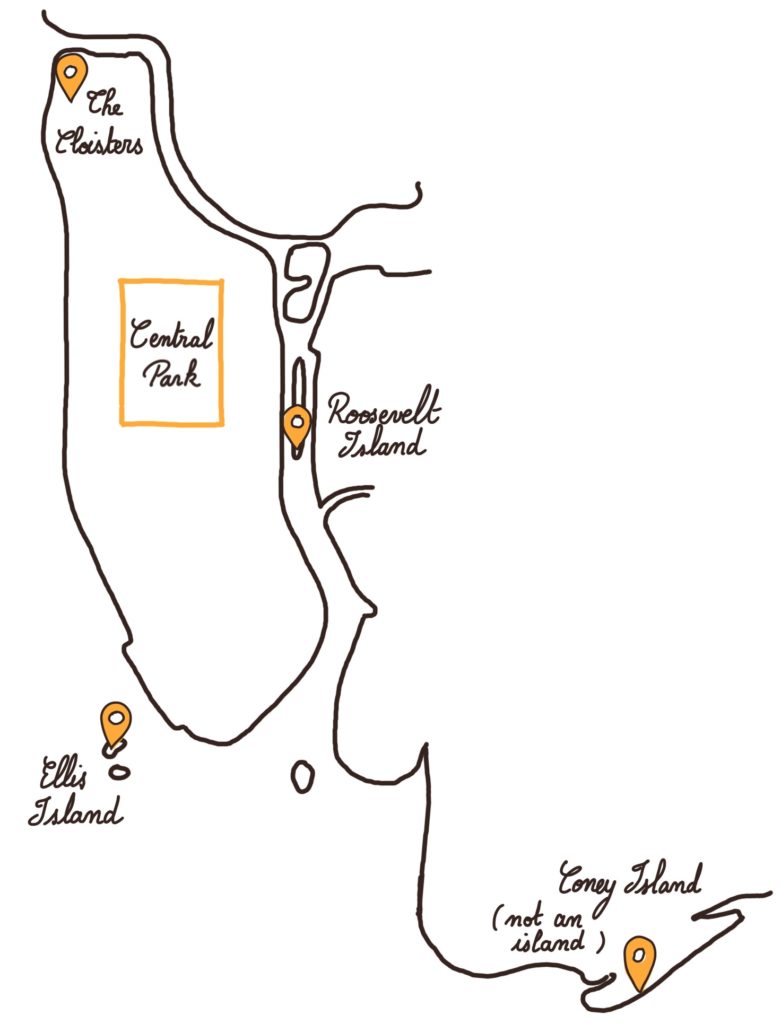

La fatigue nous a incité à fuir le bruit et l’agitation, tantôt en nous retranchant encore plus à l’intérieur de la ville (une librairie, la Public Library, Central Park, les musées : on y est bien – comme déconnecté de la ville), tantôt en nous en extrayant. Dès qu’on s’est éloigné de Manhattan, de sa densité et de son bruit incessant, j’ai commencé à davantage goûter New York. Je bénis les deux jours gagnés grâce à l’annulation du vol retour car ils nous ont permis de visiter des lieux qui, en second sur notre wish-list parce qu’éloignés, se sont révélés les plus agréables du séjour : The Cloisters, Coney Island, Ellis Island, Roosevelt Island…

(Tout de même, il est curieux de devoir échapper à la ville pour commencer à l’apprécier – depuis ses marges.)

* * *

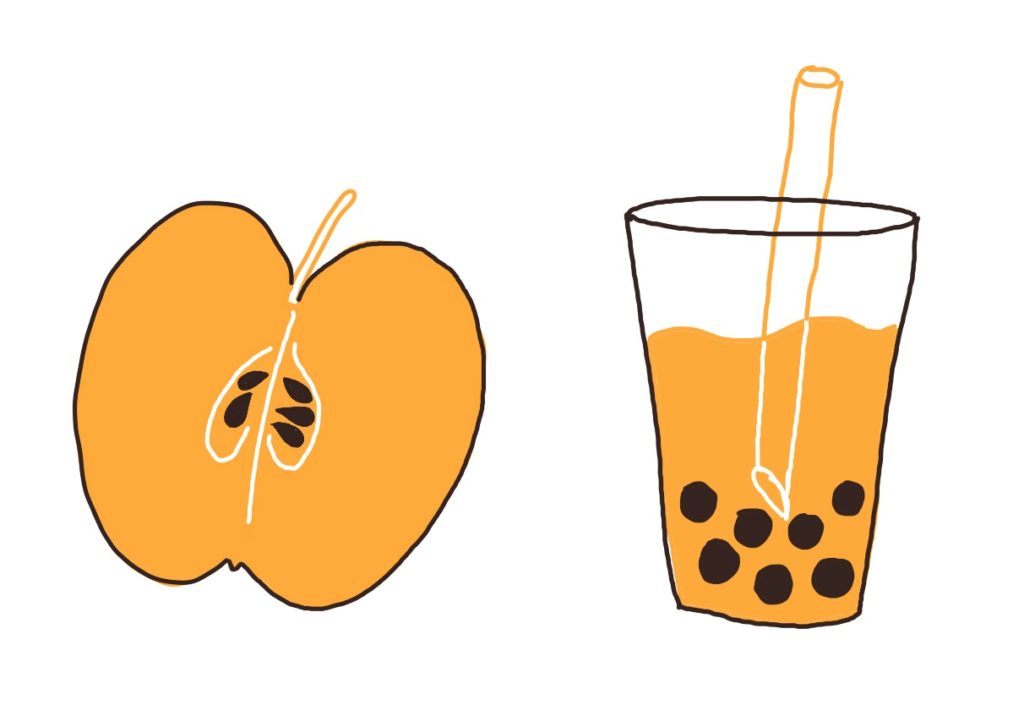

Grosse pomme, petits pépins

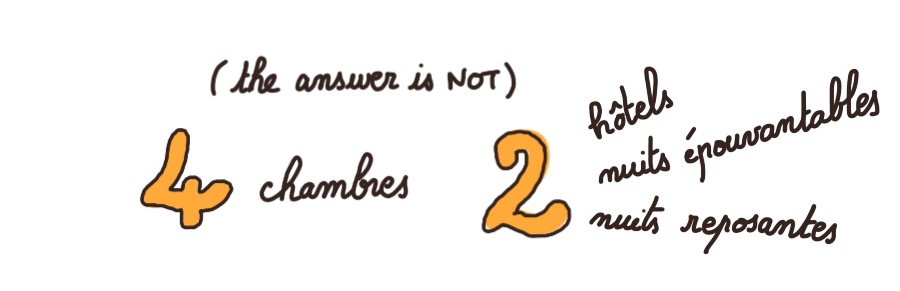

Entre les conditions matérielles et le supplément inespéré de deux nuits sur place aux frais de la compagnie aérienne, nous avons eu un mélange de chance et de lose assez épique, qui me rend à peu près incapable de dire si j’ai aimé ou non la ville et le séjour. J’ai mis un temps infini à trouver et organiser ce que je voulais en dire, ne voulant ni édulcorer les mauvais souvenirs (qui donnent aussi leur valeur aux bons) ni les laisser devenir le fil directeur du récit. Bizarrement, si je raconte et cherche une cohérence, le pessimisme l’emporte, comme si la litanie des peurs et des angoisses était là, prête à offrir ses formules toutes faites et emphatiques, toujours, jamais, encore. Les bons moments s’offrent en regard comme des parenthèses d’immanence, hic et nunc, qui suspendent tout récit. Je ne cherche plus rien : pas d’avant, d’après, de conditionnel passé ; c’est l’ouverture d’un moment, que je vis avec plaisir.

Je voudrais préserver ces parenthèses : qu’elles ne cessent pas d’exister sitôt refermées sur une apparence d’irréalité, mais qu’elles ne deviennent pas non plus des bulles de kitsch, maintenant dans un coma artificiel un passé qui ne sortirait plus de lui-même pour déboucher sur quoi que ce soit. Alors j’essaye de les raconter, elles aussi, de leur donner une durée, aussi minimale soit-elle. Elles ne se s’incorporent pas vraiment au récit, mais quand on laisse décanter, elles finissent par l’habiter, comme les billes noires du bubble tea, qui tombent au fond, mais donnent leur nom à la boisson. De temps en temps, je pourrai en aspirer une, m’en souvenir et m’en nourrir.

La prof de sophrologie, que je n’ai malheureusement pas eu l’occasion de fréquenter longtemps, m’a dit qu’elle gardait en elle chaque méditation et pouvait les revisiter à volonté. Je n’ai conservé que deux mondes-monades miniatures, mais y retourner et les dérouler a quelque chose d’apaisant. Je voudrais créer le même genre de bulle par l’écriture : un souvenir que je peux reparcourir, dans le détail des sensations et des émotions – une mini-capsule temporelle à effet non plus apaisant mais euphorique-nostalgique. Le reste continuera d’exister, et je ferai égal effort pour ne pas le nier, ni me focaliser dessus par un récit-ressassé. De la grosse pomme, je n’ai pas jeté les pépins ; je les ai plantés là, dans des dessins qui se sont présentés comme mon meilleur allié pour raconter avec humour ce que je ne voulais pas taire, ni laisser devenir envahissant (la narration par le menu des petites déconvenues a été évacuée dans un brouillon qui restera tel). Mine de rien, choisir des mots, des photos, contribue à fixer les souvenirs qui resteront : je veux choisir les bons, et tant qu’il est possible, les fixer dans le tremblotement de leur surgissement.