Bruits de Paris orchestrés dans l’incipit, modulations imperceptibles mais signifiantes dans la voix… Blandine Rinkel possède un sens de l’observation sonore qui m’a plus d’une fois surprise au cours de ma lecture. Je me suis fait la remarque que ce sont des choses qu’aurait pu relever le boyfriend ; ça m’étonne à chaque fois parce que ça échappe à ma sensibilité, beaucoup plus visuelle, olfactive et tactile.

Bruits de Paris orchestrés dans l’incipit, modulations imperceptibles mais signifiantes dans la voix… Blandine Rinkel possède un sens de l’observation sonore qui m’a plus d’une fois surprise au cours de ma lecture. Je me suis fait la remarque que ce sont des choses qu’aurait pu relever le boyfriend ; ça m’étonne à chaque fois parce que ça échappe à ma sensibilité, beaucoup plus visuelle, olfactive et tactile.

Tiens, encore un roman à la deuxième personne, après Odyssée des Filles de l’Est. Sauf qu’ici, il est moins question d’identification que de dissociation : la narratrice se parle à elle-même, à la jeune fille qui n’avait pas encore changé de prénom, jeune fille qu’elle est et qu’elle n’est plus. Blandine-Océane.

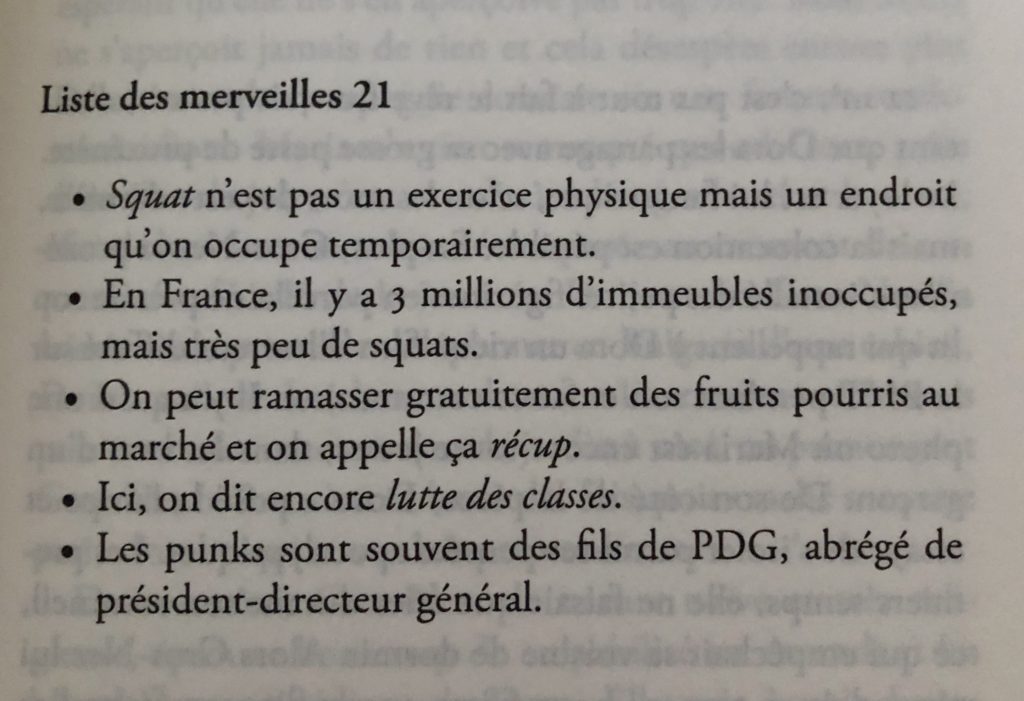

La dernière partie sur le dédoublement nominal m’a un peu perdue, mais j’ai beaucoup aimé le récit de découverte parisienne, à la fois géographique et sociologique. J’ai eu l’impression de retrouver ma ville à distance, avec un décalage que je suis bien plus en mesure de percevoir depuis que j’ai déménagé pour Roubaix. La vision de la provinciale transfuge de classe m’a en revanche parfois semblée caricaturale dans son attachement à découvrir l’extrême opposé, comme si tout Paris relevait de la grande bourgeoisie. Probablement qu’en en étant plus proche, ce milieu fascine moins ; on évacue ses attitudes d’autoparodie comme faisant partie du décor et on n’a plus vraiment l’idée de s’y attarder. Que cela me semble étrange est probablement révélateur de ma chance.

On sait que le roman ne s’en tiendra pas là, parce qu’il est un personnage qui nous a été présenté avant d’être écarté ; son heure n’était pas encore venue. Mais on savait qu’elle viendrait, Elia. Puis quand l’amitié est arrivée, un autre hameçon nous a suggéré qu’on n’en resterait pas là, une mention de grain de beauté sur le sein. Quand enfin la tension érotique a été évidente, la narratrice a tiré un coup sec sur la ligne : il n’y aurait jamais de sexe entre elles. Alors quoi ? Blandine Rinkel a l’art de la tension narrative, qui s’installe en désamorçant des attentes précédemment installées (très bene gesserit, tout ça)(notez la subtilité avec laquelle je vous annonce ma lecture en cours).

L’amitié qui n’en est pas une, qui est quoi ? Ce genre de relation me fascine depuis que Melendili m’a dit que c’était ce qu’elle aimait dans Mad Men, ces relations qui n’ont pas de nom, qui échappent aux étiquettes d’ami, amant, collègue, subalterne. Forcément, je lui ai envoyé cet extrait :

Ah oui, l’amitié, vraiment ? Sinon, comment nommer cela ?

Tu sais aujourd’hui qu’une relation est importante quand elle neutralise le langage : c’est quand il te manque le mot pour la dire que tu la mesures. Ainsi Elia et toi viviez-vous une relation trouble, un rapport de terrains vagues dont, des années après, tu ne connais toujours pas le nom.

Votre relation était une bizarrerie pour beaucoup, à commencer par vous. Quel soulagement c’eût été de pouvoir la ranger sous le terme d’amour — votre amitié n’avait de nom que celui de scandale.

Tout ce désir sans sexe, sans retombée, a quelque chose d’incandescent, qui me semble désirable, probablement parce que ce n’est que ça, du désir qui persévère dans son être. Ce n’est pas tenable, semble suggérer la suite du roman ; quel dommage. Alors, ça retombe, le roman, mon attention, quelque chose comme un regret, une incompréhension, le romanesque a fugué, on finit en mineur, tonalité grise, fade ou mystérieuse, quand le tu rejoins le je.

L’Odyssée des filles de l’Est commence par une scène d’attente à la préfecture, où il est question de grenouille, de poisson et de gargouille. Je ne pensais pas qu’une scène d’attente à la préfecture pouvait être drôle ; Elitza Gueorguieva me prouve que si. Le délire méta en moins, j’ai un peu eu l’impression de retrouver le ton de Nina Yargekov dans Double nationalité :

L’Odyssée des filles de l’Est commence par une scène d’attente à la préfecture, où il est question de grenouille, de poisson et de gargouille. Je ne pensais pas qu’une scène d’attente à la préfecture pouvait être drôle ; Elitza Gueorguieva me prouve que si. Le délire méta en moins, j’ai un peu eu l’impression de retrouver le ton de Nina Yargekov dans Double nationalité :

Naissance des fantômes, de Marie Darrieussecq. La titre m’a plu. La photographie de Francesca Woodman en couverture aussi. Ce livre était dans la boîte à livres de mon quartier… et risque d’y retourner sous peu, sans que cela soit un acte de générosité de ma part.

Naissance des fantômes, de Marie Darrieussecq. La titre m’a plu. La photographie de Francesca Woodman en couverture aussi. Ce livre était dans la boîte à livres de mon quartier… et risque d’y retourner sous peu, sans que cela soit un acte de générosité de ma part.

La Danseuse de Patrick Modiano sent davantage la naphtaline que la colophane. On attend qu’une histoire se dégage de la mémoire du narrateur comme un fossile patiemment épousseté, mais on attend en vain et on assiste à l’inverse à un ensevelissement méthodique, souvenir après souvenir, revisités pour être définitivement perdus. Chaque court chapitre se donne ainsi comme un plan qui émerge d’une auréole sombre et palpite ou grésille un instant jusqu’au fondu au noir suivant. C’est une aquarelle patiemment travaillée au glacis, obscurcie de transparence, couche après couche. Le mystère ne se lève pas, ils se crée : à force de ressasser des tranches de vie vaguement anecdotiques, vaguement bohèmes, on se persuade avec toute la force de la nostalgie qu’il y avait une raison de tourner autour du sujet que l’on crée. En ne donnant pas de nom à la danseuse, qui reste « la danseuse », en retardant ou en se refusant à élucider les liens entre les personnages, en répétant le nom de certains lieux, Patrick Modiano tente de donner à son récit quelque chose du conte, mais n’est pas Alessandro Baricco qui veut. Le rideau ne se lève ni ne tombe jamais vraiment sur ce récit feutré comme une loge tendue de velours sombre, écrin confortable mais vide de tout bijou.

La Danseuse de Patrick Modiano sent davantage la naphtaline que la colophane. On attend qu’une histoire se dégage de la mémoire du narrateur comme un fossile patiemment épousseté, mais on attend en vain et on assiste à l’inverse à un ensevelissement méthodique, souvenir après souvenir, revisités pour être définitivement perdus. Chaque court chapitre se donne ainsi comme un plan qui émerge d’une auréole sombre et palpite ou grésille un instant jusqu’au fondu au noir suivant. C’est une aquarelle patiemment travaillée au glacis, obscurcie de transparence, couche après couche. Le mystère ne se lève pas, ils se crée : à force de ressasser des tranches de vie vaguement anecdotiques, vaguement bohèmes, on se persuade avec toute la force de la nostalgie qu’il y avait une raison de tourner autour du sujet que l’on crée. En ne donnant pas de nom à la danseuse, qui reste « la danseuse », en retardant ou en se refusant à élucider les liens entre les personnages, en répétant le nom de certains lieux, Patrick Modiano tente de donner à son récit quelque chose du conte, mais n’est pas Alessandro Baricco qui veut. Le rideau ne se lève ni ne tombe jamais vraiment sur ce récit feutré comme une loge tendue de velours sombre, écrin confortable mais vide de tout bijou.