// Jouir, de Sarah Barmak : un essai prêté par JoPrincesse, qui fait halluciner sur le degré de méconnaissance médicale du sexe féminin par rapport au reste du corps (ou au pénis), et donne envie de se pencher sur le tantrisme et tout ce qui a trait au sexe sans se résumer à la pénétration. // Beaucoup aimé que l’auteur ne soit pas dupe de ce qu’elle rapporte (le récit de la séance tantrique en plein festival de Burning Man est assez génial : « J’ai l’impression d’être dans une église baptiste en train d’écouter Jésus Clit me faire un argumentaire marketing. » Jésus Clit!), sans jamais que ce scepticisme barre la voie de l’exploration. Sous-entendu : ok, y’a plein de hippies barrés, mais peut-être qu’il y a quelque chose à en tirer, quelque chose à prendre (qu’on ne trouvera pas via la science ou le porno). // J’ai atteint (en dehors du domaine sexuel) un stade où se joue quelque chose de cet ordre : tout en refusant de tomber dans l’irrationnel, je lorgne tout de même vers des pratiques / croyances / thématiques qui s’en approchent, quelque chose qui n’aille pas contre (in-, irr-) mais appartienne à un autre régime (a-). Probablement une aspiration spirituelle dévoyée qui guette tout agnostique.

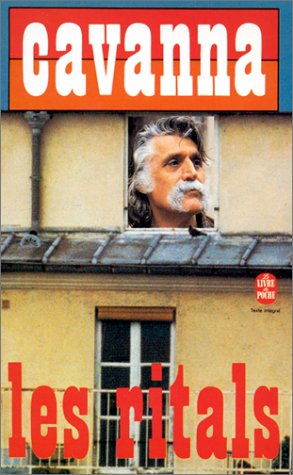

// Les Ritals, de Cavanna : je connaissais l’incipit, donné comme extrait-exemple de pacte autobiographique au collège et au lycée. En prépa, ça avait arraché au prof un non, quand même… (m’enfin, aurait ajouté Gaston). L’ayant lu, ça me fait marrer de l’avoir introduit en contrebande dans une dissertation. Bien trop populaire pour un salon littéraire. On veut bien s’encanailler auprès de Céline parce que c’est sulfureux, mais un franc-parler similaire qui ne crache pas de manière systémique sur l’univers et qui, surtout, se mâtine de patois italien, tou n’imagines pas mettere ça dans oune dissertation. // Ça fait rire, et parfois bien jaune : sous la bonhomie, y’a le malheur et tout ce qu’on balance sur les autres pour l’oublier. Comment vous dire qu’on est loin de MeToo et du politiquement correct, avec des jeux d’enfant qu’on qualifierait aujourd’hui d’agressions sexuelles, et un argot bien xénophobe comme il faut. // Ça m’a gavée ou écoeurée par moments, faut bien avouer (si vous le lisez, sautez le chapitre sur la syphilis), surtout que ça ne va nulle part : c’est une tranche-parpaing de vie. Mais y’a un ton, c’est indéniable, et le gloubigoulba franco-italien est plutôt fun quand on joue sur Duolingo en même temps.

Avec un paquet de vieux mètres, papa en fait un neuf. […]

« Papa, pourquoi ils se suivent pas, les numéros ? » […]

« Ma, qué nouméros ?

– Les numéros sur le mètre. Là, il y a 60, et juste après il y a 25, et juste après 145…

– Ma, qu’est-ce qué t’as bisoin les nouméros ? Tou régard combien qu’il y a les branches, et basta, va bene. Quatre branches, ça veut dire quatre-vingts. Ecco. Pour les pétites centièmtres toutes pétites qui sont en plus, tou comptes avec le doigt, à peu près, quoi, voyons, faut pas perdre le temps à des conneries, qué le plâtre, lui, tou sais, le plâtre, il attend pas, lui. »

Je pense que papa, ce jour-là, a flairé que son piston (il n’a jamais bien discerné, à l’oreille, la différence entre piston et fiston) avait déjà un pied chez les bureaucrates.

// Bref, une lecture de métro (mais si, vous savez, le bouquin qui peut se lire par mini-tronçons, en parallèle d’un autre), que j’ai pas mal laissée trainer avec l’arrêt des transports. // Récupéré dans la bibliothèque de mon arrière-grand-mère.

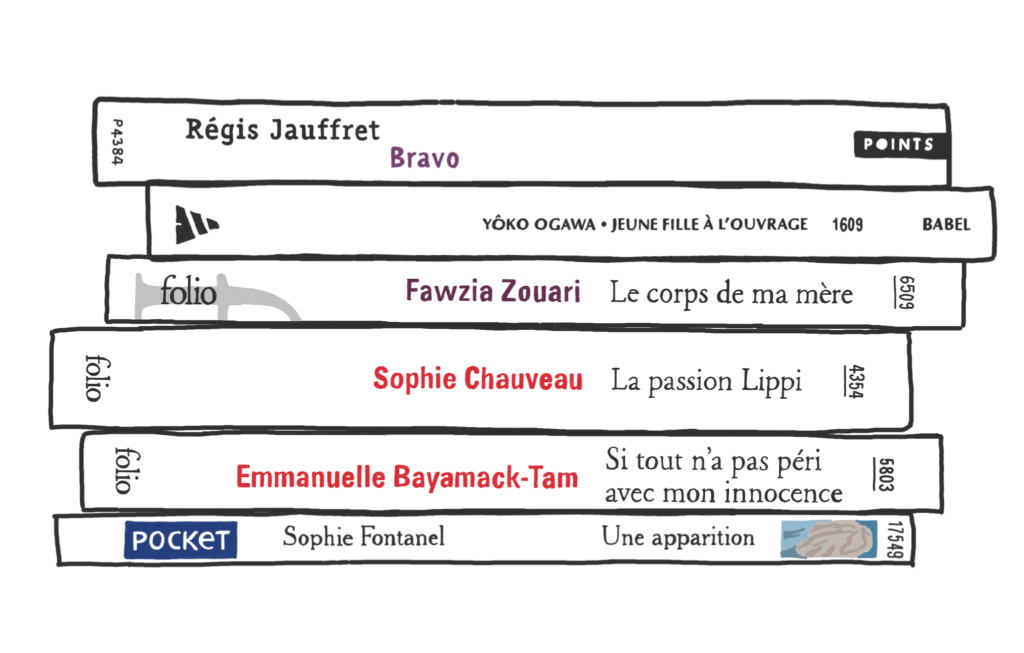

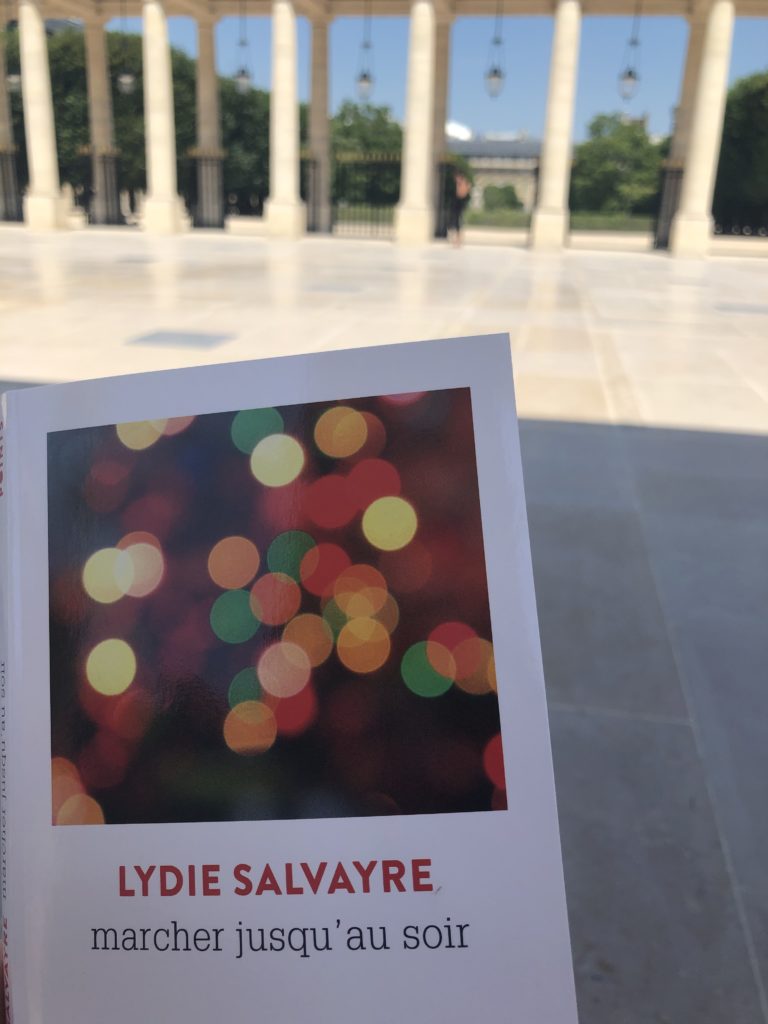

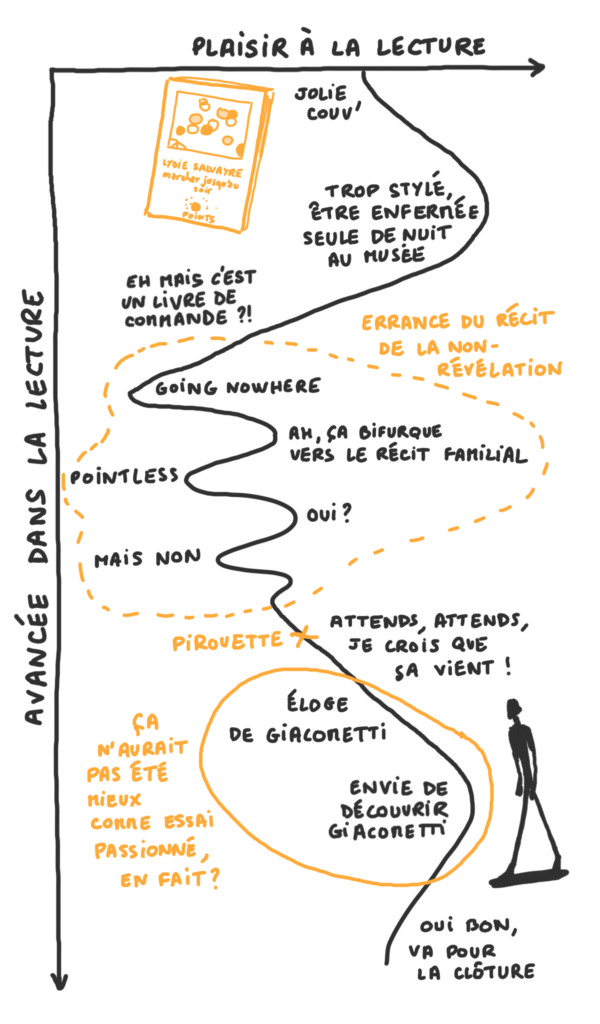

// D’habitude, dans l’auto-fiction, ce sont les morceaux de fiction qui créent une petite déception lorsqu’ils se détachent de l’expérience vécue – comme dans La Vocation, à la fin de laquelle Sophie Fontanelle rectifie le nombre de soeurs et précise que, non, la rencontre avec un grand nom de la couture n’a pas eu lieu : c’est le destin qu’on égratigne. // Dans Marcher jusqu’au soir, j’ai fait l’expérience inverse : le regret s’est pointé lorsque j’ai pris conscience que la nuit passée au musée par la narratrice n’était pas une expérience de pensée, mais bien une expérience vécue, organisée même, commanditée, ne reculons devant rien. Le livre que j’avais dans les mains était un livre de commande (j’aurais dû m’en douter, avec le pictogramme Ma nuit au musée sur la couverture) : c’est avec la fiction, cette fois-ci que s’envolait la nécessité. Cela m’a contrariée, même une fois dépassée la mention du papier (et non du roman) que Lydie Salvayre s’était engagée à rédiger. Elle s’est sort bien pourtant ; c’est adroit, on sent le métier, l’intelligence qui retombe sur ses pattes. Malgré tout, ce n’est pas le récit personnel de l’expérience que j’ai pu apprécier ; c’est paradoxalement la partie la plus obligatoire, celle sur l’oeuvre – de Giacometti plus que de Picasso (qui surgit en habile contrepoint à la fin).

// Giacometti et moi, c’est comme la nuit de Lydie Salvayre au musée : une non-rencontre. La première fois que j’ai vu ses sculptures, et la seule je crois, Palpatine s’était arrêté devant dans un musée à Berlin ou à Vienne : son ex adorait Giacometti, mais ni lui ni moi ne comprenions vraiment. On avait contourné les oeuvres sans nous attarder, un peu perplexes. // J’avais oublié jusqu’à son nom, jusqu’à lire les mémoires de Simone de Beauvoir, Simone à la dent dure, aux yeux de qui peu de personnes trouvent grâce : Giacometti était de ce peu-là. Mon cerveau l’a ressorti des affaires classées pour le mettre au purgatoire des on verra un jour, peut-être qu’on verra. // Je n’ai pas revu ses sculptures depuis. Il est probable qu’elles ne me feront toujours aucun effet. Marcher jusqu’au soir sera alors à ranger aux côtés des romans de Sophie Chaveau, qui m’ont fait croire que je pouvais m’enthousiasmer pour un art auquel, la lecture finie, je demeure insensible. L’émotion par procuration.

Ce qui a racheté l’errance du récit pour moi, ce sont les réflexions sur l’échec : elles m’ont sonnée, ont résonné sévère. Mindblown, comme on hashtaguerait sur Twitter. Soudain l’échec n’est plus vu comme fin (une impasse), mais comme condition du recommencement : on recommence parce qu’il est impossible d’aboutir, et que, ce faisant, le sujet n’est jamais clos, mais au contraire toujours à explorer. Ca me sidère un peu, mais wow, j’aimeras trouver ça :

s’acharner passionnément et sans perdre courage pour une fin qu’il savait par avance perdue

Sans perdre courage. Tout en sachant.

Je vous laisse sur ces extraits :

Je le soupçonnais même de saborder délibérément certaines de ses pièces, de faire délibérément des gestes malhabiles, dans le but d’exercer son art d’échouer.

Je pense qu’il voulait se prouver de la sorte que ce que l’on taxait d’impossible restait toujours à tenter, toujours toujours toujours, qu’il état au fond le seul pari qui vaille, ce à quoi je souscrivais à cent pour cent.

Qu’il était le seul pari qui vaille, tout en sachant qu’au final il serait, nous serions rendus au sol, avec un devoir à chercher, et la réalité rugueuse à étreindre.

[…] figurer un visage constituait pour lui un projet devant lequel il ne pouvai qu’échouer, un projet impossible au regard de la perfection rêvée, un projet impossible autant que désirable et qui le requérait impérativement.

Il fallait qu’il continue d’échouer, avec courage, avec patience, avec un inflexible entêtement, jusqu’à atteindre , un jour peut-être ou peut-être jamais au bord du grand secret.

Pour lui l’échec se méritait, il se gagnait de haute lutte, et ce n’était pas de la petite bière. Il fallait déployer une énergie considérable pour en supporter l’épreuve. Réussir, en comparaison, était au fond bien plus aisé. Aussi aisé que conclure. La bêtise consiste à vouloir conclure, avait écrit Flaubert. L’échec délivrait de cette obsession idiote de conclure, cette passion contemporaine. L’échec conférait cette liberté.

Il fallait aller de l’aller obstinément et sans répit, puisqu’aller de l’avant c’était se vérifier vivant.