Paris

Le Japon n’était pas un fantasme de voyage. Pendant des années, cela a même plutôt été une répulsion polie : non merci.

Pourtant, l’une de mes meilleures amies à l’école primaire était japonaise : c’était un peu la mascotte de la classe, notre tamagochi IRL, super sympa, supra choupie. À son anniversaire, dans la grosse cité grisâtre du bout de l’avenue, on avait fait plein d’origamis dans de jolis papiers colorés. Je lui avais fait remplir un cahier entier de mots en japonais et j’adorais couver l’illusion que j’allais apprendre le japonais en regardant les hiragana danser. Je lui donnais toujours de nouveaux mots à traduire, mais ça s’est vite arrêté ; je n’avais pas compris que c’était sa mère qui écrivait. L’été, quand les cours s’arrêtaient, elle retournait au Japon et allait encore à l’école.

On a grandi. On a déménagé. J’ai perdu ma porte d’accès à la culture japonaise. Geisha et geekeries ne m’attiraient pas. Estampes boring. L’histoire, pas ma tasse de thé, alors avec des ères de datation spécifiques, pensez-vous. J’ai fait un bref crochet par les manga, quand la famille recomposée de ma cousine m’a fait découvrir Kyo et qu’on a passé l’été, quinze jours en fait, à dessiner. Il y a eu Global garden. Et un autre manga où les personnages se transformaient en animaux et l’héroïne était surnommée boulette de riz. J’ai rapidement arrêté quand je me suis aperçue que ça allait être aussi bref que Les Feux de l’amour. Mangas papier : les animés s’insupportaient. J’ai appris à les regarder, un peu, grâce à Palpatine qui m’a pris par les sentiments avec l’héroïne de Samouraï Champloo, qui ne pense qu’à manger. J’ai commencé à m’identifier. Mais conservé une préférence pour les séries à l’heure du dîner, ne serait-ce parce que je déteste devoir lire quand je suis en train de manger.

Et puis il y a eu le voyage pourquoi pas ? à Hong Kong ; j’ai découvert qu’il y avait plein de choses excitantes à découvrir.

Et puis j’ai commencé à développer un tropisme intellectuel pour l’Asie comme échappatoire à la pensée occidentale. Quelque chose de non-spécifique, non-érudit, essentiellement pour penser nos-mes limites, pour explorer les angles morts et peut-être trouver une autre manière de s’insérer dans le cours des choses. La philosophie qu’aborde Fançois Jullien dans ses ouvrages est essentiellement chinoise, mais depuis mon point petit point de vue occidentalo-centrée, tout ça est très loin, très similaire, et il m’a semblé en retrouver des échos dans L’Empire des signes de Roland Barthes. Le passage sur les baguettes m’a mise en transe : j’étais prête pour le Japon.

Air France a fait des promos de ouf sur les billets.

Palpatine en rêvait.

600 €. On a réservé l’aller-retour, casé au chausse-pied dans l’emploi du temps blindé de Palpatine.

Tokyo

Je n’ai pas aimé Tokyo. On n’y a pas fait l’amour. Le lit était minuscule, pourtant.

Les immeubles sont moins hauts, moins denses, moins modernes qu’à Hong Kong. Peu de buildings de verre et d’acier : de grands cubes de bétons, essentiellement, tagués de leur nom + bldg (que je lisais toujours boulevards).

L’impression d’extrême-urbanité ne vient pas de l’architecture mais de l’absence de tout plan d’urbanisme concerté :

des routes aériennes en pleine ville comme dans les films de science-fiction,

avec leurs échangeurs,

leurs ponts – parfois au-dessus de la rivière, qu’ils transforment en douve ;

des trous soudains pour un garage ou parking new-yorkais ;

des interstices plus fins que des coupe-gorge entre les immeubles, si fins qu’on se demande pourquoi donc ils les ont laissé ;

des immeubles

de toutes tailles, de toute tristesse,

y compris petites,

et des maisons en pagaille, toujours alignées sans fantaisie, proprettes à ne pouvoir reproduire la pagaille pittoresque de Hong Kong ;

et partout,

partout,

par-dessus,

au-dessus,

en-dessous,

en

tra

vers,

enroulés, pendants, tirés : des câbles, partout des câbles, jamais enterrés. Ce sont peut-être ces câbles, avec leurs lignes qui se croisent, se parallèlent, se superposent, s’emmêlent, qui résument le mieux la ville, son hyperconnectivité qui se lit dans une installation digne du tiers-monde : le futur du passé. Tokyo devait être à la pointe de la modernité il y a vingt ans ; aujourd’hui, elle a l’allure rétro-futuriste d’un film de science-fiction déjà un peu daté. Je doute que la ville se soit radicalement transformée depuis que mon grand-père l’a visitée pour raisons professionnelles : j’ai arpenté les cartes postales photographiques qu’il m’a montrées, vaguement bleuies dans leur pochette.

À l’école primaire, les étiquettes Modernité et Contemporain de la frise chronologique qui ornait le mur m’ont souvent plongée dans la perplexité. Pour la première fois, je comprends qu’on ait eu envie de donner le nom de modernité à une période de l’histoire dont on savait qu’elle allait passer comme les autres. Peut-être que la modernité appartient déjà au passé.

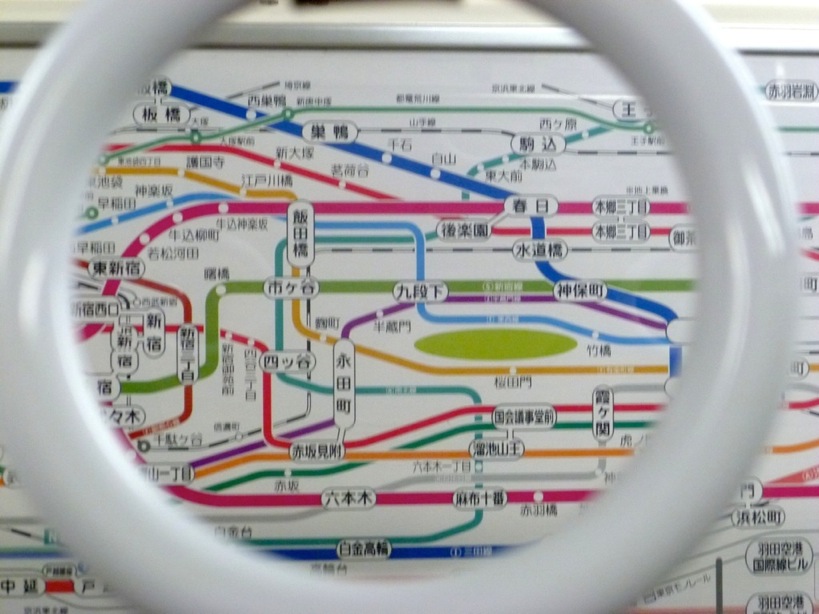

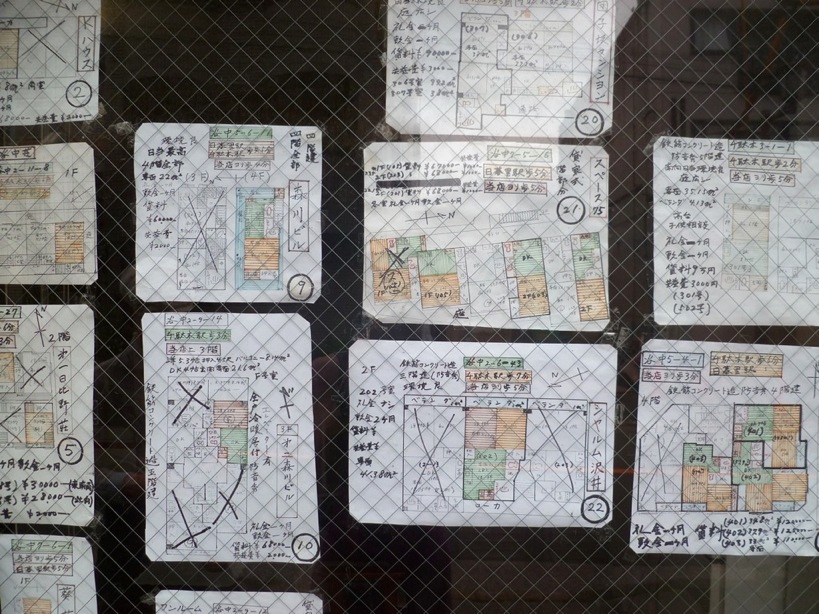

Je ne retiens jamais les ères, Meji, Showa… Tokyo, c’est l’ère inspecteur gadget. Celle d’avant l’informatique, ou plutôt de ses débuts, comme complément magique de la mécanique. Avant l’ordinateur : la machine. Avant le robot : l’automate. J’ai halluciné du nombre de boutons physiques sur lesquels on a appuyé : sur les distributeurs de boissons, présents partout, au milieu de la rue, d’un parking, à des prix de supermarché ; sur les automates de la billetterie, une personne, deux personnes, deux adultes et un enfant, un adulte et un enfant, trois adultes, tous les cas de figures listés à côté de l’écran ; ou sur les machines de commande des ramen. Un monsieur nous a regardé les photographier sans comprendre : renversement, nous voilà les Japonais des Japonais.

Les gens m’ont semblé tellement tristes, dans l’ensemble. À Kyoto, c’est plus contrasté, plus décontracté, mais à Tokyo les costards et les sempiternelles mêmes longues jupes sages écrasent les individualités en une masse sans couleur, sans gaité. Guerre plus de deux ou trois lolitas. Les design kawaï partout photographiés semblent moins l’émanation d’une fantaisie intrinsèque qu’une soupape de sécurité, une régression-bonbon pour faire aller. Tout comme les concerts publics de J-pop (nous en avons vu deux : un à Tokyo, un à Osaka) où des gamines faisant du play-back sur des estrades de kermesse sont shootées par un public masculin qui bande au téléobjectif. Les pachinko donnent la même impression de soupape de sécurité lorsque leurs portes coulissantes s’ouvrent sur un vacarme assourdissant moins ludique que violent, fussent les rangées de machines entièrement roses. Chacun dans son espace, sans dépasser. Les gens polis jusqu’à être froids comme des galets. Plus respectueux que généreux. Des corps qui se gênent, dont il faut masquer les bruits aux toilettes par des bruits plus sonores de chasse d’eau et retenir les microbes par des masques de chirurgien dans le métro. (Ces masques qui mangent les visages font naître un érotisme inattendu : on se surprend à essayer de deviner les traits, et on trouve finalement plus de beauté à la découvrir voilée.)

Un après-midi, j’ai laissé Palpatine à un rendez-vous pro avec l’homonyme exacte de mon amie d’enfance (j’ai ouvert des yeux ronds quand Palpatine, après coup, m’a dit son nom : âge similaire, enfance en France… mais la demoiselle n’a jamais confirmé ou infirmé la coïncidence quand on la lui a rapportée par e-mail). Direction Tokyo Hands, un magasin de 8 étages style BHV, rempli d’objets improbables. J’ai passé un temps fou au rayon cuisine et papeterie, entre les porte-clés sushis, toasters d’onigiri-oreilles de lapins et tampons kawaï. J’ai pris plein de photo ; j’ai tout tripoté ; j’avais envie de tout acheter et je suis devenue folle à essayer de choisir quelques bricoles à ramener, quoi pour qui, ces stickers ou ce carnet, pour X ou pour Y, l’excitation jusqu’au dégoût, la folie de l’abondance comme l’ont peut-être éprouvé les premières générations de la consommation de masse. Née avec, je l’ai redécouverte ailleurs. (De retour, je trouve que j’ai été trop raisonnable.)

C’est l’avantage de l’autre culture : il y a toujours quelque chose dont rire ou s’étonner, si bien qu’on peut ne pas s’imaginer vivre un seul instant dans une ville et s’amuser à la visiter. Quand même, au bout d’une semaine, après avoir poussé l’exploration jusqu’à tester la fonction bidet des toilettes, j’étais contente de changer de crèmerie. Le trajet en Shinkansen a un peu atténué mon regret de ne pas avoir prévu plus d’endroits (et moins de villes) pour le séjour : le mont Fiju, identifié à posteriori par l’absence d’autre montagne remarquable, était caché dans les nuages et le littoral s’est révélé laid, laid, laid, gris cube, très industrialisé. Il n’y a guère que les rizières qui étaient riantes – et à ce titre dûment photographiées par des petites hordes de photographes en trépied.

Kyoto

Arrivée à Kyoto, j’ai pu, soulagée, admettre que Tokyo était moche. (Souvent, préférer A à B n’est pas aimer A mais n’aimer pas B. Et souvent, comme on ne veut pas se l’avouer, on se trouve à renchérir sur A : Kyoto, ça oui, j’ai aimé.)

Kyoto, c’est un grand plateau entre deux volées de montagnes, des nuages de l’une à l’autre en guise de pigeon voyageurs, et une rivière le long de laquelle il fait bon se promener le dimanche soir, à notre arrivée, avec des grappes de filles qui se selfisent en kimono et des restaurants sur pilotis qui s’allument peu à peu. Nous ferons nos adieux à la ville un peu moins d’une semaine plus tard au même endroit, moins peuplé, mais toujours ce je-ne-sais-quoi d’horizon qui vous ferait presque un pincement au cœur, comme à San Francisco, le soir dans la baie. Un émotion géologique, comme si une baie, une rivière, des montagnes vous faisaient soudain sentir le passage du temps, celui que l’on n’est pas en mesure de mesurer par le cours de nos vies et qui dévale à flanc de montagne en un gigantesque cimetière, non mentionné par le guide, mais très impressionnant, à quelques pas du temple Kiyomizu-dera (on devrait toujours dévier, on a besoin de s’égarer). On monte et l’on surplombe soudain une foule de fantômes, sagement assis sur leurs stèles dans la lumière, si nombreux avant nous, avec nous.

Bien sûr, la ville comporte son lot de quartiers moches en cubes et béton, que nous avons eu tout loisir d’admirer sur les trois kilomètres entre le château et le pavillon d’or (j’ai un peu râlé contre Palpatine qui a râlé contre le réseau de transports en commun). Mais dans l’ensemble, dans ce que j’en ai constitué comme mémoire en tous cas, cela ressemble à Yanaka, le quartier de Tokyo que j’ai préféré, avec des maisons basses, prises dans les câbles et le pittoresque de bicoques qui crient le chez-soi.

Notre hôtel, idéalement situé, donnait sur un réseau de galeries couvertes, dont le Nishiki market, une portion où les boutiques empiètent sur la rue et deviennent marché, moins de fruits et légumes que divers aliments saumurés, grillés, embrocheté, et babioles touristiques au milieu du sésame noir et du thé vert. Sûrement cela joue-t-il aussi dans mon appréciation de la ville – à Tokyo, notre hôtel n’était pas loin d’un gigantesque échangeur au-dessus de l’eau.

Et il y a les temples, évidemment, dans la ville comme autant de bosquets dans un jardin japonais, bien taillés, circonscrits. D’immenses, qui prennent un pâté de maisons quand on sort de la gare. De tous petits que, sans leur toit, on méprendrait pour des maisons individuelles.

C’est parfois un bâtiment, parfois un ensemble de bâtiments, qui valent parfois surtout pour leur jardin et qui parfois aussi n’en ont pas.

Certains sont shintoïstes, d’autres bouddhistes. Du shintoïsme, je n’ai saisi que la chorégraphie : taper deux fois dans ses mains avant de s’incliner. Mais peut-être n’est-ce pas si superficiel pour ces rites sans religion. On honore les ancêtres. Pas mal de petits temples sont d’ailleurs adossés à des cimetières, plein de grands cartouches calligraphiés qui ressemblent à des skis et des godets qui servent tantôt de vase tantôt d’offrande (d’eau et de thé, mais manifestement les canettes de bières sont aussi appréciées).

Les temples principaux, d’intérêt touristiques, s’apparentent davantage à une mise en scène, celle de la grandeur, de ce qui n’est pas là et partant de ce qui y est : arbres, montagne, nature, prochain. J’aime beaucoup beaucoup le symbole de la porte, la porte en tant que seuil, qui ne débouche sur rien et qui est à elle-même son propre but : avancer et marquer cette avancée comme la croissance se marque d’un anneau sur le bambou. Plus encore que sous les innombrables torii d’Inari Fushimi-taisha (chouette promenade-grimpette dans la montagne), qui suggèrent que la voie n’est que cela, succession de seuils sans autre buts qu’eux-mêmes, c’est au Nanzen-ji que je l’ai ressenti : pas de tori mais un immense cadre avec d’immenses portes et un chambranle sur lequel nous touristes nous asseyons comme sur un banc pour voir ce qui apparaissait soudain d’être encadré : le jardin, la montagne, la brise agréable d’été.

Non-japonais, le jardin. Nous en avons visité quelques-uns par la suite et ce qui m’a frappé n’a pas tellement été l’aspect miniature ou la netteté des tailles et des tracés que l’atmosphère mortifère qui cela créait, même grouillant de touristes. Ce n’est plus là l’exercice de style que l’on peut voir dans les jardins botaniques, le jardin japonais à côté de la roseraie ou des jardins à la française. Au Japon, les jardins japonais, tenus comme des intérieurs, transpirent la discipline et la résignation. Résignation face à plus grand plus durable que soi. On ne cherche pas, ici, à se rendre comme maître et possesseurs de la nature : on s’est rendu, on a jeté l’éponge et on s’est recroquevillé dans son pré carré, son jardin miniature en attendant de se trouver dans sa boîte miniature – une tombe à ciel ouvert, joliment fleurie. L’impression était particulièrement forte à Tenryu-ji, où les jardins sont dessinés pour être intégrés au paysage. Je m’attendais à une virtuosité paysagiste à la Vaux-le-Vicomte ; j’ai trouvé, en cherchant, une découpe d’arbre suivant la ligne des montagnes forestières, derrière, et je me suis éprouvée en creux de la nature, non en son sein, tombée là comme dans un puits. J’ai trouvé tristes ces tailles contraintes, rabougries à force de ne pas vouloir être encombrantes et j’ai eu très envie de jardins à l’anglaise, d’herbes folles et de chemins qui ne soient pas tout tracés.

Certains temples-jardins ont un sens de visite : circulez, touristes, il n’y a rien à voir, chemin nord, chemin sud, A, B, vous avez tout regardé, voilà votre billet bien rentabilisé. On prend des photos depuis notre côté de la barrière de bambou et on suit la colonie de fourmi, dispensé de divaguer. Ce sont des jardins qui se font. On a fait le pavillon d’or, check ; et le pavillon d’argent sans la moindre trace d’argent, check, check. Aux jardins qui se visitent, je préfère les jardins où l’on se promène, à la lisière de la promenade en forêt, le chemin dessiné sans être barré. Honen a des airs de The Lost City of Z. Lorsqu’on arrive, le gardien du temple garde forestier mange son bento au pied des escaliers. On pénètre dans l’ombre comme dans un lieu sacré. Il l’est : simplement, la croyance-superstition s’évanouit dans la magie, le soleil filtré, la mousse autour des pierres, les racines-couleuvres qui rampent au pied des troncs.

Comme dans un lieu sacré : la comparaison dit assez ce que la plupart des temples ne donnent pas l’impression d’être. Le guide donne ainsi le temple de Kiyomizu-dera comme le temple qu’il faut faire, justement parce qu’il est contraire à l’idée que l’on s’en fait : mercantile, bruyant, grouillant de monde… Un spot à selfies pour les demoiselles locales qui ont sorti le kimono. Ce temple est moins, je crois, une exception qu’un exemplum : les marchands du temple ne sont pas d’abord destinés aux touristes, mais aux locaux, aux scolaires en sortie, aux Japonais de l’archipel et par extension seulement aux étrangers.

Quelque part, Hello Kitty en kimono n’est pas si différente des grigris consacrés et, en sens inverse, le juteux business des plaquettes votives suscite une certaine émotion à la lecture. Spontanément, à la lecture, je cherche l’originalité : le trait d’humour, d’esprit, dessiné (le détournement jusqu’à la publicité – pour un magasin d’optique ^^) ; mais c’est paradoxalement la banalité qui finit par m’émouvoir, la litanie maladroite des vœux de bonheur, de santé (et ce malgré les souhaits de procréation)… tant d’amour, d’amitié, de charité accumulé… Toute ce bon sentiment que d’ordinaire je méprise, que Palpatine continue de mépriser haut et fort, tout cela bruisse doucement comme les gréements dans un port, les dizaines de dizaines de plaques en bois faisant doucement entendre le son commun des mêmes peurs, des mêmes désirs, d’une même humanité disséminées dans toutes les langues autour d’un arbre qui en devient sacré. La superstition a disparu derrière la poésie, qui revient là où on ne l’attendait pas.

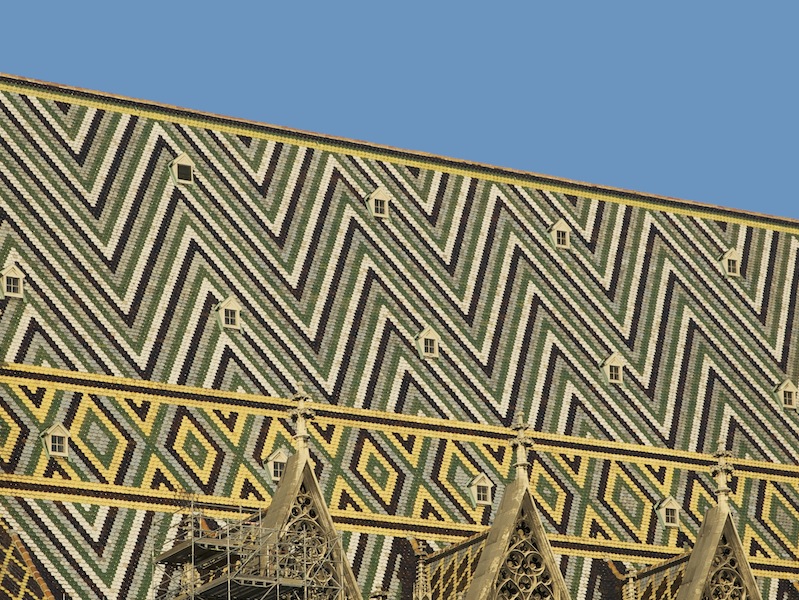

Lieu de culte, de superstition, de tourisme, de promenade… Le temple, c’est le signe par excellence. Vide par défaut, prêt à s’emplir de toutes les significations qu’on voudra bien lui prêter. Réduit à sa plus simple expression, à sa plus simple matérialité : un toit. Le signe qui fait nippon, que l’on attendait et dont on ne sait pas trop quoi faire (des photos, à défaut). (Photos de toit que finalement je ne sélectionne pas : c’est tellement ce que l’on attend que l’on n’y voit rien.)

Osaka

Un Tokyo à échelle plus humaine, annonçait le guide. Pas faux. On retrouve les mêmes immeubles moches, selon la même gamme chromatique : brun, blanc, cassé gris. Sauf que. Le château ne balafre pas la ville comme le fait le palais impérial en se proclamant zone interdite : il l’aère. On s’y promène comme en un Central Park. Et à la nuit tombée, le quartier de Dotombori fait presque plus d’effet que Shibuya, par exemple, parce que, plus petit, il est aussi plus concentré en enseignes lumineuses.

Je laisse incrusté au cœur de la ville mon plus beau souvenir du séjour, peut-être, qui n’a déjà plus grand rapport avec lui : nous sommes assis sur un banc face au château que nous n’avons pas envie de visiter ; il fait beau, très beau ; Palpatine somnole la tête sur mon épaule ; devant, un guerrier en plastique attend sur son tabouret et pousse à intervalles irréguliers des cris gutturaux correspondant au déclenchement de la photo ; les touristes rendent les costumes et repartent en lunettes de soleil – baskets, dont il ne se sont pas départis ; le rideau rouge est tout petit sous le château, le château tout petit sous le soleil ; un groupe d’Asie du Sud-Est déplie une grande banderole pour une photo-étape, se rassemble, se fige, sourit, se dissémine et disparaît ; j’ai quelques branches dans mon champ de vision, et toujours quelqu’un : je laisse tranquille le guerrier en plastique, je ne l’aurai pas en pleine action, ni cette jeune femme en kimono, ni nous deux, si peu photogéniques, sur le banc ; je range l’appareil photo, toujours manchote et heureuse de l’être : ma main fantôme caresse de la peau, du coton ; je suis contente d’être là et de ne bientôt plus y être ; je sais qu’une glace m’attend quand Palpatine se redressera. En attendant, je n’attends pas.

Paris

J’ai rarement été aussi contente de rentrer. Dans l’ivresse du manque de sommeil, je m’extasie jusque sur les frises de carrelage dans le métro. Les gens y font la gueule, mais ils font la gueule de manière vivante, loin de l’indifférence polie jusqu’à l’hostilité, qui transforme l’autre en corps étranger. Seule au milieu de tous, je suis heureuse. Seule et si bien entourée.