L’âge d’or de la peinture hollandaise, à la Pinacothèque de Paris

J’étais dans d’excellentes conditions pour voir l’exposition de la Pinacothèque : délicatement repue après avoir trempé une brioche riche en beurre dans le meilleur chocolat chaud du monde, rêveuse à souhait d’avoir échafaudé avec ma grand-mère l’hypothèse de partir toutes les deux cet été à Rome – hypothèse qui a pris la forme de pastas parfumées et tardives dans l’oubli d’une journée en clair-obscur éblouissant, près des pierres qui auraient retenu la chaleur du soleil bien davantage que la splendeur de l’antique passé- et allégée au vestiaire de quelques kilos que leur contenu ne rendait pourtant pas bien lourds. Qui oserait dire de Nicolas Leriche qu’il est pesant ? Prenez plutôt de sa photographe l’adjectif de « dense ».

A l’entrée, j’ai retrouvé l’ex-vierge (urgent de trouver un pseudo – Erato ?), dont j’ai vite découvert que nous nous entendions à merveille pour voir une exposition ensemble. Ce qui va rarement de soi, contrairement à ce que l’on pourrait penser. Entre les maniaques de l’ordre qui refusent de jouer de l’affluence en arpentant une salle en fonction de ses espaces libres, et les zappeurs qui vous pressent justement parce que vous ne les sentez plus autour de vous, trouver un compagnon de musée qui n’alanguit ni ne brusque votre rythme relève déjà de la gageure. Quand de surcroît votre accompagnatrice vous sert de Bible portable pour parer aux lacunes les plus honteuses de votre manque de culture religieuse, vous commencer à la trouver sainte. L’ex-vierge et moi visitons l’exposition de manière élastique, sans être collées, mais en nous retrouvant souvent, pour accélérer devant les gravures de chevaux noueux et partager des rires autour de remarques idiotes. Mais aussi, je vous assure qu’il y avait un Jésus bien pire que les Christ-crevettes vus avec Palpatine au musée Jacquemart- André, qui ressemblait à Golum ; que Aelbert Jansz van der Schoor avait fait rouler son crâne sous toutes les coutures pour faire ressortir la vanité de son modèle mort ; que l’un des peintres devait être un mage noir pour avoir doté une famille entière de nanisme ; et que les paysages enneigés ne vous enflamment pas le neurone à moins d’y trouver un personnage qui fait le zouave.

Aelbert Jansz van der Schoor Vanité

Nous avons pu râler de concert sur l’éclairage des salles qui tendaient invisiblement à se mettre au diapason des œuvres exposées ; mais comme souvent, l’imitation n’est pas à la hauteur de l’original et les longs panneaux de commentaires déstructurés en blanc sur violet/vert/ marron produisaient un piètre clair-obscur.

Malgré les yeux flingués au bout de deux salles, j’ai continué à lire le méli-mélo d’informations socio-économiques (ah, les Pays-Bas, ses tulipes et ses prospères flottes qui font des marchands de petits mécènes et permettent le développement des arts, c’est beau, c’est philanthropique, que c’est civilisé !), biographiques (sûr que ça change la face du monde de savoir que tel peintre a épousé telle illustre inconnue qui lui a pondu x marmaille) et artistiques (je n’avais jamais pensé que le clair-obscur dont la lumière irradiante émane d’une source invisible car tenue cachée derrière une main était particulièrement propre à évoquer le rayonnement qui émane de la divinité) . L’évolution des genres picturaux doit être passionnante à étudier ; au musée Jacquemart-André (les peintres hollandais ont la côte), on apprenait que le paysage est devenu un genre de premier-plan après avoir quitté les arrières du portrait, ici, on tracera la filiation des vanités aux natures mortes, nouvelle occurrence d’un glissement du sacré au profane.

On oubliera les désynchronisations qui font mauvais effet (comme de souligner que Vermeer est l’un des rares à ne pas s’être essayé aux scènes de genre… juste à côté d’un Vermeer, qui en toute logique aurait du être absent de cette salle consacré à ce type de tableaux), et empêchent de trouver cette exposition aboutie, au titre par ailleurs un peu abusif : de Rembrandt à Vermeer, lorsqu’il n’y a qu’un seul tableau de ce dernier…

La Lettre d’amour fait néanmoins l’objet d’une interprétation qui m’a bien plu, celle d’une intimité qui se laisse surprendre, le peintre ayant pris soin de disposer des objets qui préservent moins l’intimité en faisant obstacle aux regards qu’ils ne la créent, par leur quotidienneté (le seau et le balais renversé par terre comme signes du désordre amoureux, il ne faut pas pousser), il est vrai, mais surtout par le délai qu’ils imposent à l’entrée dans la scène.

La thématique de l’intimité est également mise en scène dans la Femme à sa toilette, de Jan Steen : elle y est théâtralisée par les rideaux du lit dont on perçoit à peine les baldaquins.

(je ne me rappelle pas du cadrage arrondi…)

La qualité d’une expo ne se juge pas à la quantité, mais il ne faudrait pas penser toujours attirer le chaland en lui faisant miroiter quelques chefs-d’œuvres et en remplissant les salles de tableaux à l’intérêt variable.

Wallerant Vaillant, Maria van Oosterwijck, peintre de fleurs

Seul élément vivant, la page cornée

Ici, au contraire, (qui me retrouvera la Nature morte avec des livres de Jan Davidsz de Heem ?) les pages ne sont plus tournées, les livres ne sont plus des supports au savoir, au divertissement, à la découverte, etc. En les prenant pour objet (sujet), la peinture les transforme en objets (matérialité limitée à elle-même, jamais animée par l’esprit qui la parcourt) : ils sont réduits à n’être que des choses, usées, entassées, vaines. Cela m’a frappé de voir ce tableau à la suite des vanités, et cela me choquerait presque à présent que Folio ait pris une nature morte de livres pour les Essais de Montaigne, pour qui la lecture est tout sauf engrangement mécanique de petits caractères.

Le contraste de qualité redonne un sens au « chef-d’œuvre » qui prend effectivement le pas sur les autres. Il faut profiter de cette conscience plus aiguë qu’à l’accoutumée pour ne pas sauter d’un tableau à l’étiquette que lui confère la légende (en minuscule et illisible, histoire qu’on oublie que la légende est ce qui est – mais on n’aime pas les lettres antiques, j’en veux pour preuve l’Odyssée dénichée dans un enclos perdu de la BU, pas loin de Kundera *bouhou* , au-dessus de l’étiquette « littérature russe »), et prendre le temps de se demander s’il n’y aurait pas des œuvres de premier chef auxquelles on aurait omis pour une raison ou pour une

autre d’apposer l’appellation d’origine (in)contrôlée.

(reproduction toute sombre, toute pourrie… si vous trouvez mieux…)

Ma découverte préférée de l’exposition se trouve ainsi en la personne d’Emanuel de Witte, qui a peint un tableau curieux malgré son thème on ne peut plus bateau. Ce qui attire d’abord le regard dans Le Nieuwe Vismarkt à Amsterdam, c’est, en dépit de l’usage, l’arrière-plan, beaucoup plus lumineux que l’étal de poissons. Une réflexion derrière moi, « c’est presque moderne », le rend évident malgré l’anachronisme improbable : c’est à Hopper que les façades me font penser. Comme chez le peintre américain, le cadrage est ingénieux, quoique beaucoup moins ostensible : il empêche le regard de se fixer uniquement sur les chaires sombres de la marchandise, tire le tableau de l’ornière potentielle de la nature morte et lui fait prendre le large en reliant les différents acteurs et lieux de la ville : on devine le port à quelques mats, qui se dressent avec panache derrière le chapeau d’un des clients. On aperçoit ici d’un regard ce que les panneaux explicatifs tentaient de nous brosser de terme d’activité économique et de société, et qui prennent seulement alors tout leur sens.

Le sens du cadrage d’Emanuel de Witte se confirme avec l’Intérieur de la synagogue portugaise d’Amsterdam. Quoique celui-ci m’emballe moins que le précédant, j’ai fini par comprendre que ce qui m’arrêtait et m’empêchait de glisser au tableau suivant comme ce genre de grande scène me pousse pourtant souvent à le faire, c’était le point de vue choisi, qui subvertit la symétrie : la scène étant prise de biais, le regard peut se faufiler ; on ne s’enfile pas les colonnes comme un verre d’eau lorsqu’on est assoiffé.

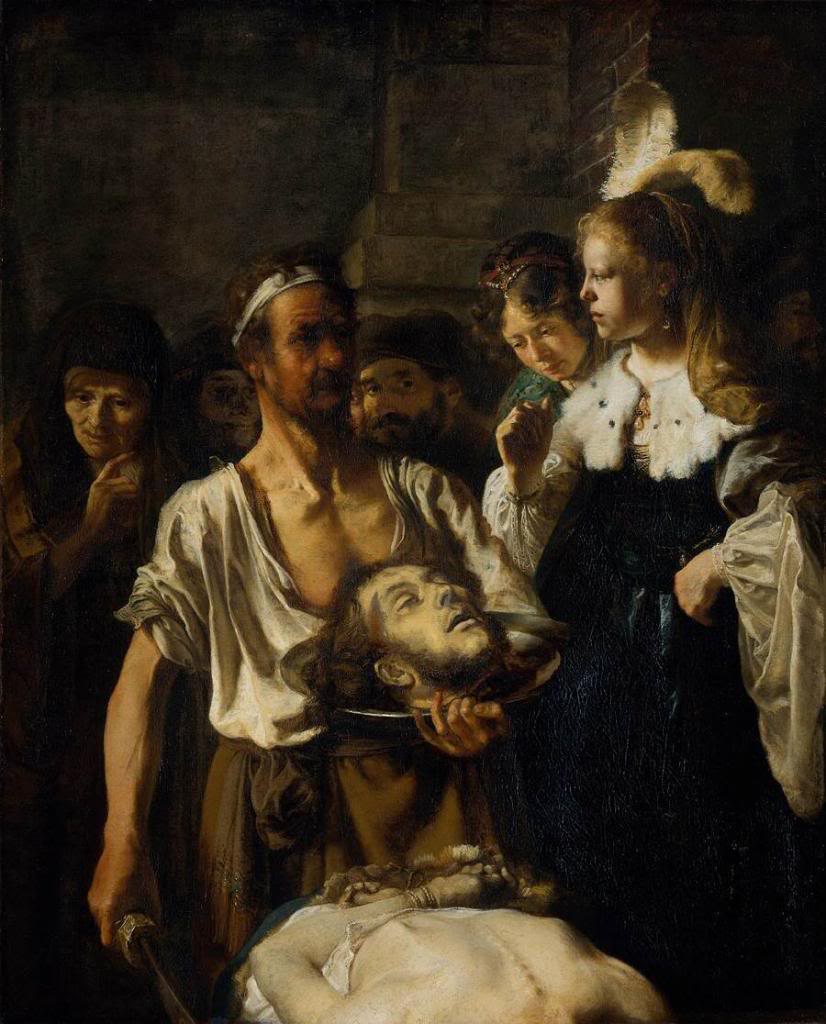

A défaut d’être vraiment organisée (comme ce post), l’exposition utilise le principe du crescendo et fait languir un peu le visiteur avant de lui donner du Rembrandt. Ce nom ne me déclenche pas des spasmes comme ont dirait qu’il le fait à certains, mais j’ai (été) retenu(e) par sa Salomé blonde et chaudement vêtue (cela plairait à Ariane en lui donnant raison : non, Salomé n’est pas une histoire sexuelle), à la main étrange. Suspendue, elle est pourtant prise dans un mouvement qui n’a rien d’évident (interrogation, désir, autorité ?), et ce poing qui n’en est pas vraiment un (il n’a pas donné le coup) dérange une image bien sage pour celle qui a réclamé la vie de Saint Jean-Baptiste. C’est d’ailleurs ce dernier qui fournit son titre au tableau, et c’est d’autant plus pertinent que celui-ci semble réaliser la décapitation de celui-là par son cadrage cou(pé).

Du beau, du moins bon, quelques découvertes sans grande révélation, cette exposition titille tout de même suffisamment le neurone pour que l’on ait envie de prendre son temps à contempler certains tableaux malgré l’éclairage « crépusculaire ».

Je connais un notaire qui a un clerc obscur.

Désolée, je devais la faire.