Anniversaires passés, Noël à l’approche : le sujet est actuel et je peux le traiter sans paraître désigner aucun présent. Offrir des cadeaux est une tâche affreusement difficile que j’aime de moins en moins. Il est très rare d’être satisfait d’un cadeau et je parle là pour celui qui l’offre bien davantage que celui qui le reçoit. Les magazines, les magasins, les zinzins nous fournissent bien des « idées » mais c’est déjà mauvais signe lorsqu’on en cherche. J’aimerais n’avoir à faire de cadeau que lorsqu’une chose me fait subitement penser à quelqu’un ; mais allez offrir un cadeau à une seule personne ou hors de toute occasion lorsque les anniversaires, Noël et autres fêtes en tout genre sont assez nombreuses pour nous faire sécher. Halte-là ! on garde notre idée sous le coude et on n’offre pas de cadeau pour rien – ce qui est tout de même contrevenir au principe même du don et risque de faire basculer son équilibre (les anniversaires, à tour de rôle) en économie (tous dans les magasins pour faire sa fête au père Noël).

Aucune envie de remettre en cause l’existence des cadeaux, ils font indéniablement plaisir – reste à savoir à qui :

« Supposons que vous ayez un ami qui aime Schumann et déteste Schubert, alors que vous aimez Schubert à la folie et que Schumann vous assomme. Quel disque offrirez-vous à votre ami pour son anniversaire ? Du Schumann dont il raffole, ou du Schubert dont c’est vous qui raffolez ? Du Schubert, bien entendu. En offrant du Schumann, vous auriez la désagréable impression d’être insincère, de donner à votre ami une sorte de pot-de-vin pour lui complaire, dans le désir presque mesquin de conquérir sa faveur. Après tout, quand vous faites un cadeau, c’est par amour, c’est pour offrir une partie de vous-même, un morceau de votre cœur ! Aussi donnerez-vous L’Inachevée de Schubert à votre ami qui, après votre départ enfilera ses gants, crachera sur le disque, le prendra entre deux doigts et le jettera à la poubelle. » L’immortalité, Kundera, p. 154

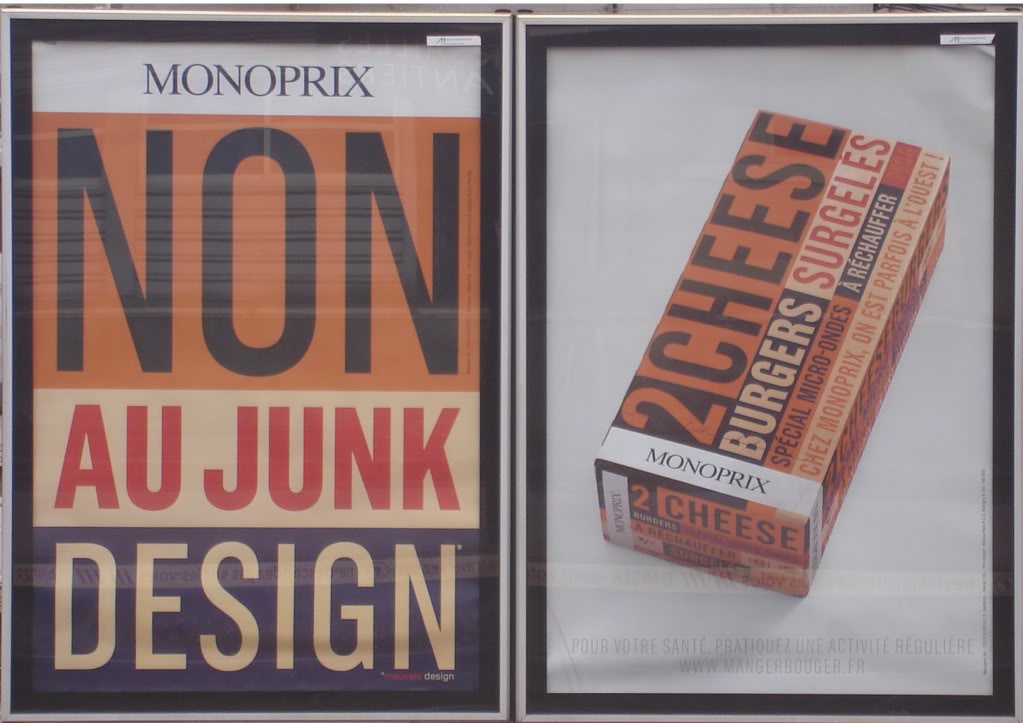

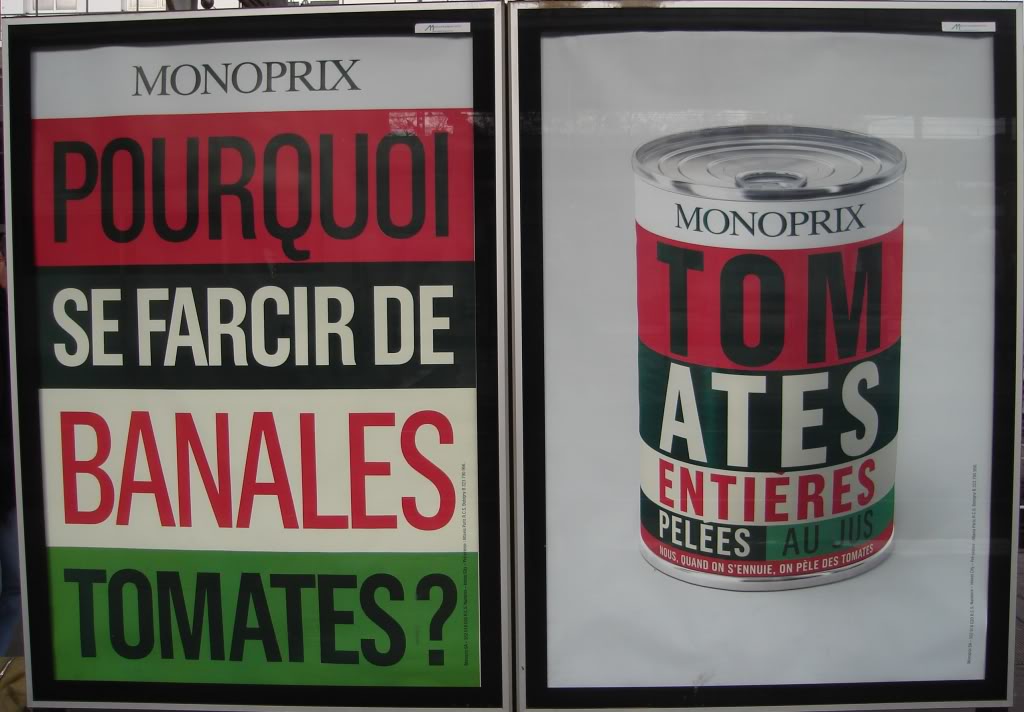

C’est ce qu’a fait ma grand-mère à la Noël dernière en offrant une télévision gigantesque à ma mère (pour situer, elle adore celle qu’on a, petite et plus vieille que moi) et on a frôlé le conflit diplomatique en allant la rendre – parce qu’une télévision, contrairement à un disque, cela ne se jette pas (ça se recycle en gourmette Hermès, avec rajout de matière première). Il y a pas mal de personnes à qui offrir un appareil ménager ou audiovisuel équivaut à une punition ; je ne connais que Palpatine pour bondir de joie à l’idée de recevoir une centrale vapeur (c’est sûrement d’imaginer bien repassées ses belles fringues-de-riche). Je ne sais pas pour vous, mais de manière générale l’aspect utilitaire d’un cadeau me rebute : un don, c’est comme pour l’art, c’est encore meilleur quand ça ne sert à rien (bon, après, c’est parfois bien pratique quand on ne peut pas investir soi-même, mais c’est là une question de moyen et non plus de principe). Je pourrais dire par exemple que je n’aime pas qu’on m’offre des fringues, mais ce ne serait pas exact : je n’aime pas les fringues utilitaires, celles qu’on met parce qu’on ne va pas aller cul-nu (quand bien même je ne m’en séparerais plus ensuite), mais ai pu rêver à un nouveau chauffe de danse alors que pourtant, dieu que ce n’est pas glamour pour qui ne connaît pas le confort de ces espèces de grenouillères en polaire, accessoire incontournable et prisé des stages de danse à l’époque où j’en faisais encore (bah ouais, quoi, tu ressembles à rien mais t’as l’air tout de suite plus cool qu’en tunique à jupette et collants roses – l’allure grunge danse, cherchez pas). Bref, offrez-moi l’image, pas la fringue, à moins que celle-ci ne donne celle-là ; c’est d’ailleurs tout le principe de la marque… mais je m’égare, nous en étions aux cadeaux qui font plaisir à celui qui l’offre et pas à celui qui le reçoit.

La formule inverse, quoique Kundera l’écarte en un tournemain, s’avère assez souvent pratiquée car moins dangereuse. On demande une idée à l’autre qui n’est pas autre pour rien et nous donne une idée qui nous est étrangère mais dont on note soigneusement les références, tout étrange qu’elle nous paraisse. On finit par passer à côté de l’autre mais on est quand même soulagé d’avoir pu lui refiler la patate chaude le cadeau au passage. Vous n’écoutez que du classique et vous offrez du jazz sans même tenter de l’écouter, c’est un peu médiocre mais on s’en contente, car on n’a pas vraiment le temps si surtout l’envie de trouver meilleur compromis. Arrive néanmoins un moment où la politique du moindre mal rencontre ses limites : on ne vous demande plus le disque d’un obscur jazzman mais celui de Schumann qui, rappelez-vous, vous assomme (vous pouvez remplacer par Beethoven si vous voulez, je ne vous en voudrai pas). Une fois, mon frère m’a demandé un film qui ne m’inspirait que du mépris. Contrairement au fan de Schubert, je n’avais pas de cinéaste préféré à refourguer à tout prix ni même un film qui plairait aussi à mon frère (exit The eternal sunshine of the spotlesse minde) et qu’il n’aurait pas déjà, alors, faute de temps et d’envie, toujours la même chose, j’ai acheté le DVD : j’ai eu l’impression de proclamer une superbe ignorance, non tant de ne pas connaître les goûts de mon frère que de l’ignorer, lui, comme si je passais sur son existence ou qu’elle me passait par-dessus la tête. Vraiment une charmante impression. Heureusement, comme il ne s’agissait là de rien de délibéré, il n’y avait que moi pour être gênée et son cadeau lui a fait plaisir. Je préférerais cependant ne pas réitérer cette désagréable expérience.

Pour en avoir distingué les enjeux, le problème n’en reste pas moins et rares sont les cadeaux où l’équilibre est atteint et où le plaisir du donateur ne se résume pas uniquement à la consolation d’avoir suscité celui de la personne qui reçoit. C’est déjà bien, vous me direz, c’est que le cadeau fait plaisir ; l’entente risque pourtant de n’être que cordiale sans cette complicité qui se noue autour du plaisir partagé, sans la connivence entre celui qui savait qu’il allait faire plaisir et celui qui est surpris d’avoir été si bien deviné. Finalement, il n’y aurait qu’à nos amis que nous pouvons faire des cadeaux ; on se doute qu’on ne va pas en faire aux voisins qu’on ne peut pas saquer – je ne désigne personne mais je lève les yeux au ciel- mais il reste la famille dans l’entre-deux, ces personnes auxquelles nous sommes liées sans les avoir choisies par affinités et avec qui nous n’en avons pas nécessairement ou pas toujours développées. Après, je ne dis pas, il y a certainement des personnes chez qui l’amour du prochain leur fait prendre d’amitié des gens avec lesquels ils n’ont rien en commun sinon le fait d’être des êtres humains, et je ne doute pas que ceux-là puissent être véritablement heureux par le plaisir qu’ils procurent (et non par incomplète procuration, qui laisse un goût – ou un écho s’il s’agit du morceau de Schubert- d’inachevé) ; je doute seulement que cet idéal d’amitié chrétienne concerne grand monde et il nous faut avoir les pieds sur terre, c’est là qu’est planté le sapin.

En effet, s’il n’y a qu’à nos amis que nous pouvons offrir des cadeaux, cela ne veut pas dire que ceux à qui nous n’en offrons pas ne le sont pas : il y a ces amis de longue date aux caractéristiques si claires à nos yeux et si présentes à nos esprits que ce sont presque toujours les mêmes objets qui nous font penser à eux. Je ne peux pas voir des boucles d’oreille originales sans penser à Melendili mais Melendili a peut-être reçu assez de boucles pour ses deux oreilles et voudrait peut-être que d’autres choses me fassent songer à elle (autre qu’un carnet violet, un stylo violet, du chocolat à la violette, des bonbons à la violette, des éclairs à la violette, le purple mood n’étant pas un état d’esprit permanent).

Ce genre de cadeaux en série pourrait même finir par être blessant à toujours sembler nous restreindre à une partie de nous-même (si vous ne connaissez pas Melendili, n’ayez crainte, ses oreilles sont de taille tout à fait standard et ne subsument pas toute sa personne). Parce que si le cadeau offre une image (‘du rêve’, comme on dit) au-delà de l’objet, encore faut-il que cette image plaise à la personne et qu’elle puisse s’y retrouver. Je veux dire, c’est à Inci, qui réussit ses macarons du premier coup, qu’on peut offrir des bouquins de cuisine, pas à moi, toute morfale que je suis : à moins que les images présentent des mélanges étonnants propres à m’allécher (à tout hasard du peanut butter et du nutella), il n’est pas exclu que je le prenne comme un léger reproche. En découvrant le cadeau que Miss Red m’a concocté pour mon anniversaire et qui m’est arrivé à l’improviste il y a deux semaines (je croyais qu’elle avait oublié et sans m’en formaliser le moins du monde, j’étais curieuse de ce qu’elle avait pu imaginer qui, avait-elle dit par-dessus le gâteau, lui prendrait du temps), j’ai été amusée de voir l’image qu’elle se faisait de moi et que je n’aurais pas pensé dégager, quelqu’un de très à l’aise dans ses cuissardes if you see what I mean. Puis, maintenant qu’on a dérivé du côté de la réception autant continuer, il y a ces cadeaux improbables qu’on n’a jamais pris en considération parce qu’ils se situaient hors de notre champ de vision ou plutôt d’imagination, et qui sont de véritables surprises. Jamais je n’aurais pensé qu’on m’offrît une grande photo de New York encadré ; cela ne m’empêche pas de beaucoup l’aimer, tout en longueur, accrochée un peu en décalé (à l’image de son cadrage), au-dessus de la lampe, à côté du monstera, dans le salon – pas dans ma chambre, ça ne cadre pas (une vraie jolie surprise, vous dis-je).

Quand bien même partir en expédition cadeau peut se révéler une vraie prise de tête lorsqu’on n’est pas satisfait des cadeaux que l’on fait (avec lesquels on fait, pour être exacte), je n’aimerais pas pour autant perdre les occasions de l’être et qui rendent presque euphorique. Pour l’anniversaire de Palpatine, mon vrai cadeau, c’était le gâteau ; du moins, c’est ce que j’ai ressenti et ce qu’il m’a semblé lorsque je l’ai vu exploser de rire en découvrant le gâteau-pingouin. Bon, après, j’avais oublié qu’on se ressemble parfois un peu trop, j’aurais du penser à mon ours de Pâques qui trône en sculpture sur la bibliothèque parce que le chocolat a tourné avant que je me résigne à le manger : le meurtre du pingouin a été plus douloureux pour Palpatine que pour le gâteau qui n’a toujours pas perdu la tête. Il n’empêche, je suis soulagée d’avoir établi avec lui un statu quo pour Noël. Des cadeaux, oui, mais pas imposés ; au débotté, je préfère ; sur un coup de tête, parfois ; bref, se gâter sans gâter le plaisir.