Enfant, je passais toujours une partie de l’été à Sanary avec mes grands-parents et ma cousine. Le programme était pour ainsi dire immuable : plage le matin (avec, selon les âges : toboggan aquatique, record de roulades sous l’eau, sculptures de sable et fin de chapitre toujours trop longue au goût de mes grands-parents, qui me houspillaient pour que j’aille jouer), déjeuner sur le balcon (j’ai mangé tellement de melon au fil des années que je dis à présent de ne plus aimer, pour ne pas avoir à en manger), temps calme aux heures les plus chaudes et, si vous n’avions pas réussi à extorquer la promesse d’une sortie sur le port (comprendre : au marché nocturne plein de merdouilles enviables), départ en fin d’après-midi pour la maison de mon arrière-grand-mère dans l’arrière-pays (jus ou sirop de quelque chose en faisant grincer la balancelle, jeux dans la jardin à étages, dîner, pastilles Vichy et Rami). Avec toujours, en arrière-plan, le Gros Cerveau : une montagne pas comme la montagne pointue et enneigée où l’on va faire du ski, mais pas une colline non plus – une montagne Sainte-Victoire qui n’aurait pas été peinte par Cézanne, avec un nom autrement plus rigolo.

J’ai longtemps eu un doute quant à la possibilité que ce nom soit un surnom, mais les cartes sont formelles : il s’agit bien du Gros Cerveau. Je l’ai vu de loin pendant toute mon enfance estivale, et sa silhouette s’est confondue ces dernières années avec les récits de randonnées de Simone de Beauvoir. La Provence qu’elle parcourt si librement dans La Force de l’âge, les calanques de Marseille, Cassis, Saint-Cyr, les cigales, les roches, les pins : le Gros Cerveau. J’ai rêvé partir seule randonner ; je ne l’ai pas fait, alors que j’en avais la possibilité cette année ; j’ai laissé filer le printemps et son temps clément, l’absence de cagnard oubliée sous la pluie.

Sans trop y croire, j’ai proposé la rando à Mum qui, depuis qu’elle fait de la marche nordique tous les week-ends, ne recule devant rien : elle n’a pas reculé devant le Gros Cerveau, qu’elle non plus n’a jamais gravi, alors qu’elle a fait ses premiers pas ici, à Sanary, comme elle le précise à la fille de la location pour couper court aux recommandations locales. On connaît le coin. On croit le connaître, du moins ; on y a nos repères. Aux itinéraires proposés par l’Office du tourisme, nous avons préféré une variante qui partait de chez mon arrière-grand-mère ou presque. Nous avons garé la voiture chez elle, où elle n’habite plus depuis quatre ans déjà, sans manœuvrer pour éviter le cyprès qui n’existe plus depuis plus longtemps encore, mais que je m’attends à voir à chaque fois. Les plantes sur les marches de la terrasse sont mortes dans leur pot. Ce n’est pas sinistre, pourtant : la montagne semble reprendre ses droits de sécheresse sur cette parcelle en contrebas.

Trois heures de marche annoncées. Nous avons prévu une belle marge avant la tombée de la nuit, sans penser que cela ferait débuter l’ascension à une heure encore chaude : nous sommes en nage et, après une demie-heure sans avoir croisé personne (qui serait assez fou pour faire de même ?), je relève ma robe jusqu’aux seins et randonne en culotte.

J’ai trop chaud mais je me sens incroyablement bien, ici, dans la chaleur, la caillasse, l’odeur des pins et le boucan des cigales. J’emprunte ces chemins pour la première fois, mais je suis chez moi. Si mon statut d’indécrottable citadine ne rendait pas la chose si risible, si j’étais du coin, un brin de fille, de lavande AOP, je parlerais de la terre, du rapport à la terre, à la caillasse, aux tapis d’épines de pin ; je parlerais de racines même, même si les seules racines qu’il y a là sont celles dans lesquelles j’essaye de ne pas me prendre les pieds.

Le panorama tout en haut vaut la montée : la côte se déroule à nos pieds comme une carte en 3D, un Google Maps incarné, où l’on repère (la maison de mon arrière-grand-mère, à partir de l’énorme baraque orange-délavé-en-rose du voisin), s’étonne (est-ce Toulon que l’on voit là, avec ce que l’on devine un énorme bateau de guerre ?) et relie (la plage de Six-Fours à Sanary, Sanary à Bandol avec plus de distance qu’on ne pensait, car les routes passent en amont de la dentelle du littoral, coupée de baie à baie).

La vue vaut la montée, mais elle ne vaut pas la vue de la montée, vue bouchée par la montagne qui se replie sur elle-même en nous englobant en son sein. Mes premières expériences de randonnée m’ont un peu frustrée : je croyais investir le paysage, et je ne voyais que mes pieds, jusqu’au panorama final qui se découvrait décorrélé des chemins empruntés. En montant au Gros Cerveau, j’ai certes beaucoup regardé mes pieds et il y a eu le panorama-d’en-haut, mais avant cela la vue se dégage régulièrement, sans coup de théâtre, sur un paysage non plus extérieur mais intérieur : je vois à distance les mêmes arbres que ceux sous lesquels, entre lesquels, j’avance, et rien que ces arbres. Ce que je vois comme extérieur concorde enfin avec l’intérieur où je me trouve. Je suis là, vraiment, sur, dans la montagne – en son sein et pas depuis un point de vue qui me la présente en m’en excluant.

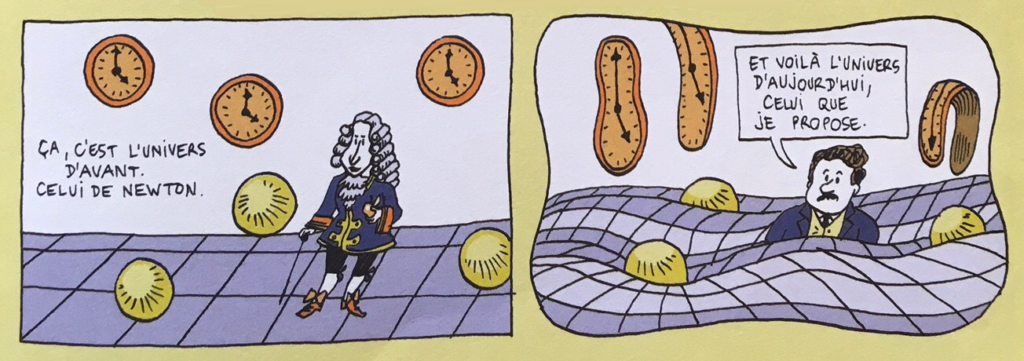

La montagne se replie doucement sur moi comme le temps quand je suis à Sanary : quand je suis dans ces rues finies que l’on parcourt en une après-midi à peine (parfait pour boucler dès l’arrivée le pèlerinage et profiter sans plus tarder : la librairie Baba Yaga où je me suis fait offrir tant de Père Castor, le marchand de journaux longtemps fréquenté, la baraque à chichis, les petites autos où nous avons ruiné nos aînés, les boulangeries avec leurs ficelles aux olives et leurs tartes tropéziennes en devanture, les pavés, les ruelles, le port et ses pointus, l’église, le phare sur la jetée), quand je suis dans Sanary, j’ai simultanément 8, 13, 15, 20, 30 ans. Mes âges se rempilent en une continuité que je n’éprouve plus ailleurs, un fragment d’éternité qui fait paradoxalement mieux accepter le passage du temps, diffractant des instants que l’on croyait oubliés, rouvrant de lui-même la malle à souvenirs.

Dans la golden hour sur la montagne, je me sens presque prête à, près de lâcher, d’accepter que ce qui est s’achemine sans cesse vers sa disparition pour se recréer ou laisser place à. Je me sens presque prête à non pas refuser, non pas me résigner au changement, mais à le vouloir, j’en suis tout près, je sentirais presque poindre un peu de curiosité pour ce qui pourrait arriver si je dégageais le champ des possibles en acceptant de quitter ce qui est. Près, tout près, presque. Pas tout à fait, jamais. Dans la golden hour sur la montagne, il devient un peu moins difficile seulement d’accepter l’inacceptable, mon grand-père passé de vieux monsieur à vieillard, vieil enfant à l’humeur devenue égale dans la maladie, lui si soupe au lait lorsqu’il n’avait pas besoin de s’appuyer sur une canne et une épaule pour passer d’une pièce à l’autre. Il sanglote aussi brutalement que brièvement à l’annonce du décès d’un ami, il n’y en a plus un qui tient debout. Il est, ils sont, en première ligne depuis un moment déjà, la génération d’avant majoritairement disparue, mais c’était une drôle de guerre, qui n’a plus rien de drôle à présent que les premiers commencent à tomber. Je ne sais rien de l’horreur que l’on peut éprouver ; j’assiste à tout cela désolée pour lui, mais dans une anesthésie des sentiments : cela ne me fait rien. Ma mère est incrédule, elle aussi, devant ce père qui lui en imposait, et qui se repose à présent sur elle, accepte son aide sans même rechigner. Ma grand-mère est épuisée de son rôle d’infirmière. Mon arrière-grand-mère, qui ne sait rien de l’état de son gendre, pourrait lui survivre, bientôt plus sèche encore que la montagne.

Elle paraît frêle au milieu de tous ses oreillers, les jambes deux brindilles que l’on devine sous le drap. Pourtant, on n’a pas peur de la casser en lui prenant la main, à la poigne encore pleine de vigueur ; on aurait plutôt peur de l’écorcher, avec sa peau qui n’est plus fine mais transparente et fait affleurer tout un tas de couleurs, lichen de bleus, veines, rouges, escarres, jaunes, excroissance de peau sur la joue, est-ce qu’il ne faudrait pas essayer de l’éviter en l’embrassant ? Ce serait peut-être dégoûtant sur un autre corps, mais pas sous ces yeux d’un bleu aussi transparent que la peau, que l’eau de la première et la dernière baignade du séjour. On prend sa main, on la caresse doucement, on l’embrasse sur la joue ; il n’y a plus ici qu’un absolu : la tendresse. Mon arrière-grand-mère ne parle plus qu’en écho et en interjection, ah bah ça, oui elle a faim. L’univers s’est rétréci à une fenêtre sur les pins, la mer au loin ; une fenêtre qui fait défiler le bruyant du monde, jusqu’à ce qu’on ne l’entende plus ou qu’un soignant éteigne la télévision ; deux canevas encadrés, apportés avec quelques meubles de chez elle. J’aime la dame à la licorne, surtout, pour son défaut de broderie, un fil couleur peau ayant été utilisé pour l’espace censément libre entre la cuisse et le mollet à l’arrière du genou, devenu palmé. Le tableau brodé trônait au-dessus de la lourde bonbonnière de pastilles Vichy, et si je devais récupérer des objets d’elle, ce serait ceux-là. Est-ce l’enterrer qu’avoir cette pensée ? La trahir que de me demander immédiatement après ce que j’en ferais, de ces objets encombrants dans un intérieur autre que le sien ? Elle est là, sa main dans la mienne, et c’est tout ce qui compte, je crois. J’ai laissé partir l’ancienne image d’elle la dernière fois où nous sommes venues en famille en trombe parce qu’elle faisait un syndrome de glissement ; elle se laissait mourir, en terme de non-soignants, et j’ai laissé mourir en même temps l’image de mon arrière-grand-mère dans la force de sa vieillesse, qui prenait sa voiture tous les matins pour sa baignade quotidienne, clouait à une main des planches trop lourdes pour ma mère, plongeait dans le congélateur pour sortir les cônes menthe ou pistache, on ne sait pas, c’est vert, et s’arsouillait gaiement avec son amie, une gamine de 75 ans, 15 ans de mois qu’elle. J’ai laissé mourir cette image qui me renvoyait par contraste celle de la déchéance, et maintenant, il n’y a plus qu’une vieille dame dont je suis heureuse de tenir la main.

Nous restons autour d’elle lorsqu’elle attaque son plateau repas, et je ne sais pas si nous recréons ainsi la convivialité d’un repas, que l’on ne partage pas, ou si nous l’humilions à la regarder en mettre autant à côté que dans sa bouche (le soignant lui a demandé : elle veut manger par elle-même). L’appétit ne lui manque pas ; il faudrait voir à ne pas lui chourer son pti Filou à l’abricot, qu’elle protège de la main en mangeant sa soupe épaisse comme une purée. À plusieurs reprises, ma mère lui prend la cuillère des mains pour rassembler le reste de nourriture ou enlever un peu de celle qui s’accumule dans la serviette nouée autour du cou ; c’est autant pour mettre fin à cette vision de dépendance qui l’horrifie, je crois, que par réel désir d’aider. Dans ce geste d’agacement passager et de tendresse infinie, je retrouve et prends conscience de la certitude que j’ai d’être aimée en même temps que de l’insatisfaction dont j’ai héritée, des choses et de moi, de ce que rien n’est jamais comme ça devrait être, comme j’ai l’idée que ça devrait être, c’est-à-dire comme je veux que ce soit.

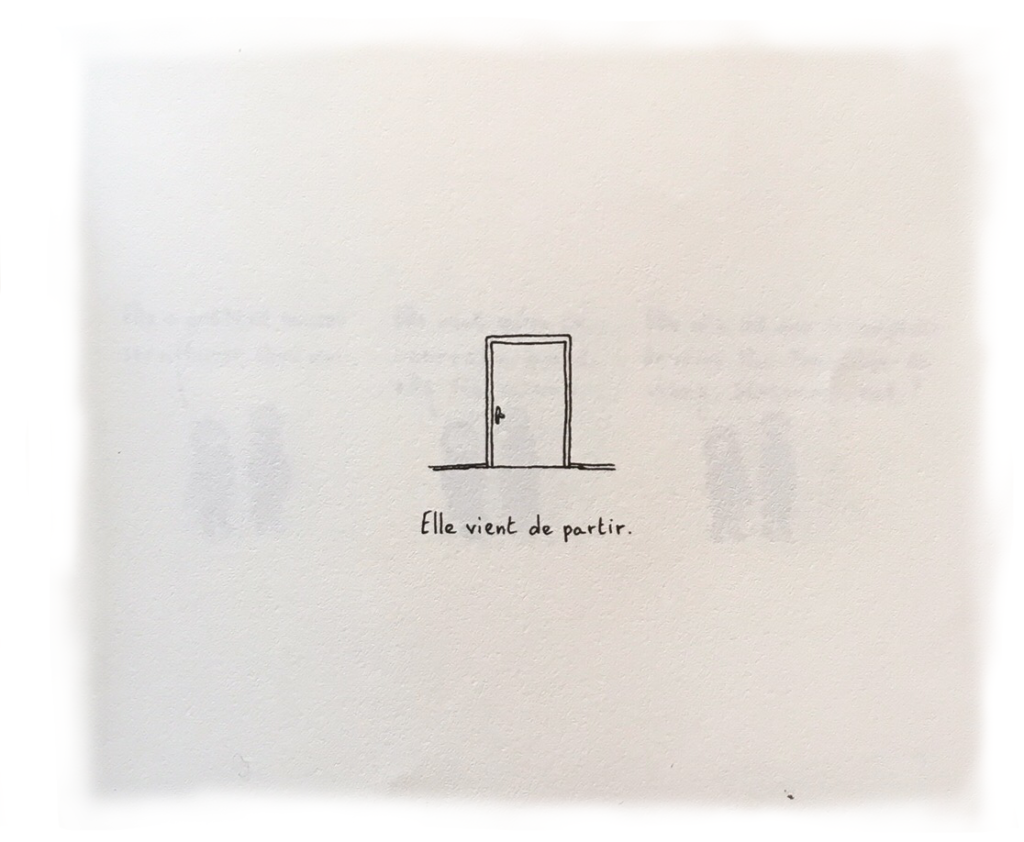

C’est curieux comme un moment si court peut se dilater dans le souvenir et sa narration. Lorsque nous partons, ma grand-mère, ma mère et moi, mon arrière-grand-mère a le regard dans le vide, et je suis immensément reconnaissante au soignant qui prend le relai de la tendresse – cet absolu qui, pour une personne à la mémoire défaillante et au futur restreint, cesse d’exister à l’instant où cesse le contact physique des mots et des peaux.

Il faudrait être là ; or nous sommes toujours du côté des vivants, dans le déni et la vitalité, des glaces sur le port, sorbet cacao, glace noisette, brioche sicilienne ;

du côté de ma grand-mère, que l’on essaye d’encourager à prendre des moments à elle, pour s’aérer de la maladie de mon grand-père ;

du côté des vitrines que l’on regarde par habitude sans plus vraiment faire les boutiques, sauf pour cette robe rouge pas du tout vif, plissée et à petites fleurs jaunes, qui fait saillir l’image désirable de Mathilde Froustey dans mon dos nu (étroitesse, épaules, omoplates) mais que je remets sur son cintre car synthétique ;

du côté des bouteilles d’eau du robinet infusée de menthe, de la guirlande lumineuse éteinte qui fait cadran solaire sur la terrasse, des lectures entrecoupées de siestes évidentes pour passer les pics de chaleur sous ellipse, des doigts de pieds dont tombe un peu de sable quand j’essaye de les décoller les uns des autres, forçant l’éventail ;

du côté de la mer, des bains qui ravigotent ;

du côté du littoral, que l’on se met à explorer, après des années à venir là l’été, manière de réinsuffler un peu de nouveauté dans l’éternité ;

du côté des crépis rose et orange et ocre, qui me font soudain comprendre mon coup de foudre, ma reconnaissance de Rome : j’aurais dû le savoir, au fond ; cherche-t-on autre chose que son enfance tout au long de sa vie ?