… cueillir des cerises. Enfin, dessiner des personnages. Ca ne rime pas, mais c’était le but de ces trois cours Skillshare : apprendre à dessiner des personnages. Parce que je ne sais pas dessiner des bonshommes et des nanas, juste des souris ; et je regarde avec un peu d’envie parfois toutes ces dessinatrices du dimanche ou de la semaine qui se mettent en scène avec deux bras, deux jambes, un nez et des cheveux fous.

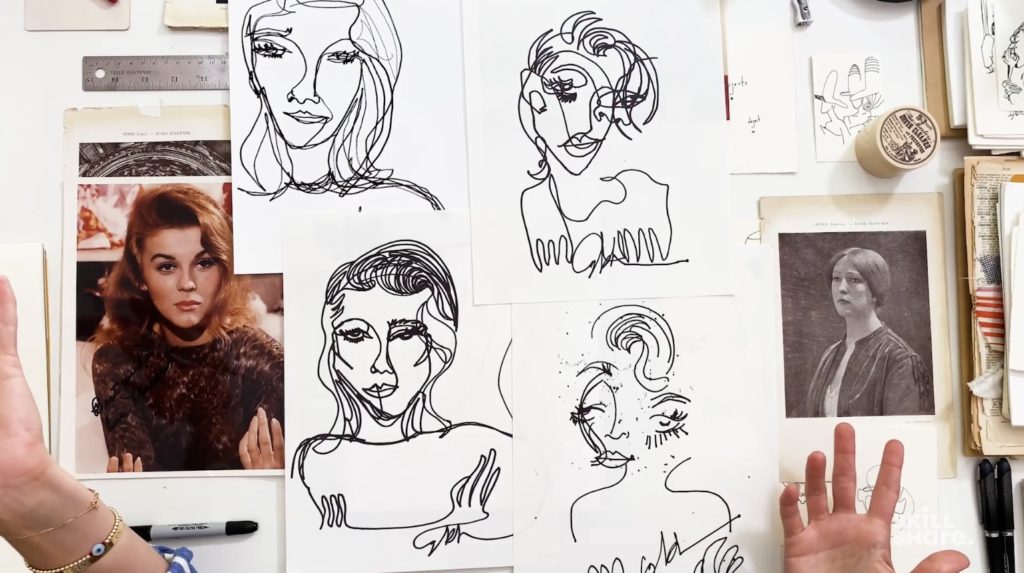

Drawing simple yet expressive portraits, par Karla Alcazar

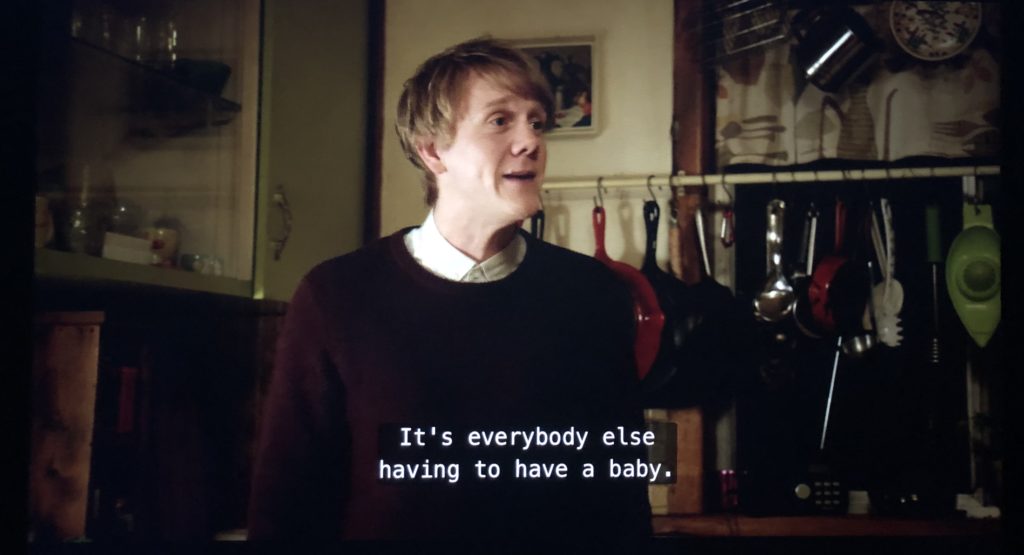

Ce premier cours n’en était pas vraiment un : un live, c’est plutôt un atelier, un moment partagé. Venez dessiner avec. Sauf que je ne l’ai pas immédiatement compris, parce qu’il était en replay, présenté comme les autres cours. On a donc les défaillances du moment (on n’est pas dans du pixel perfect), sans forcément la spontanéité (plus de question en direct).

Ce qui me déçoit surtout, c’est que la jeune dessinatrice fait davantage une démonstration qu’un cours.

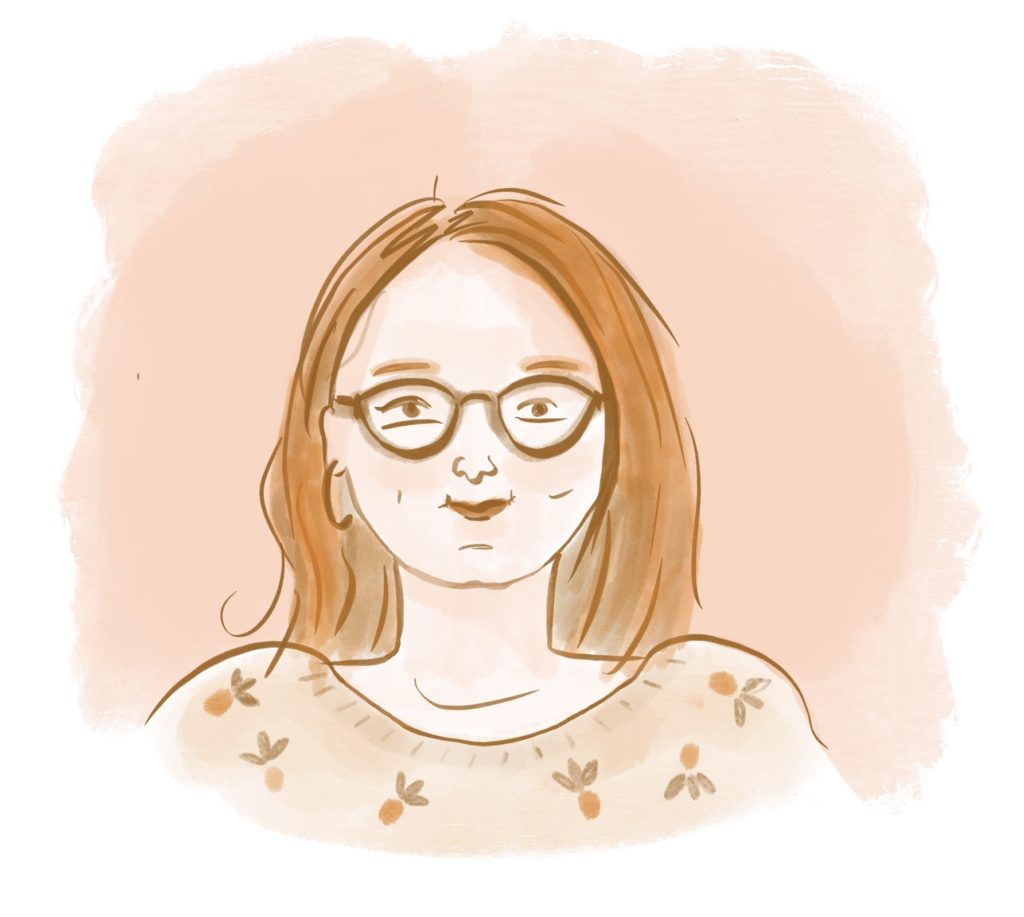

Je me lance quand même dans l’exercice du portrait stylisé – éliminant d’emblée l’auto-portrait qui était donné comme consigne : passées mes lunettes, je n’ai plus aucune idée de quelles peuvent être les main features de mon visage. Tant pis, je prends une amie pour cobaye, et c’est le fantôme de Melendili qui essuie mes plâtres (d’où l’intérêt de l’autoportrait – personne auprès de qui s’excuser pour l’avoir malmené).

Le visage est trop neutre, trop rond, et à chaque trait que j’ajoute pour l’individualiser, je le vieillis. Aucune idée de comment styliser sans déformer ni neutraliser la personnalité. Il n’empêche : ma Melendili a forme humaine. Avant que de vouloir faire un portrait ressemblant (à quelqu’un), il serait déjà bien d’apprendre à dessiner quelque chose qui ressemble à un visage, quel qu’il soit.

La seule chose qui vraiment me plaît là-dedans vient de la consigne de colorisation : une palette restreinte de trois couleurs seulement et une brosse type peinture (aquarelle à la base, mais comme je ne suis pas à l’aise avec celle de Procreate, j’ai pris la gouache et diminué l’opacité). J’ai été surprise de la douceur des tons et des mélanges d’opacité.

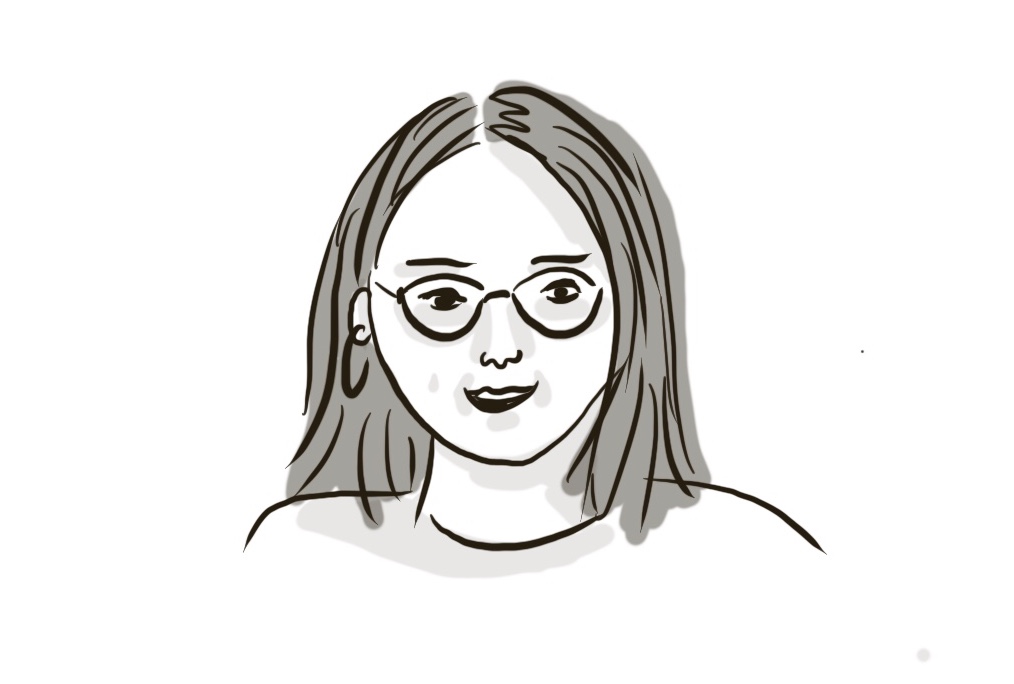

J’ai ensuite re-tenté l’expérience avec des traits et aplats noirs qui m’étaient plus familiers…

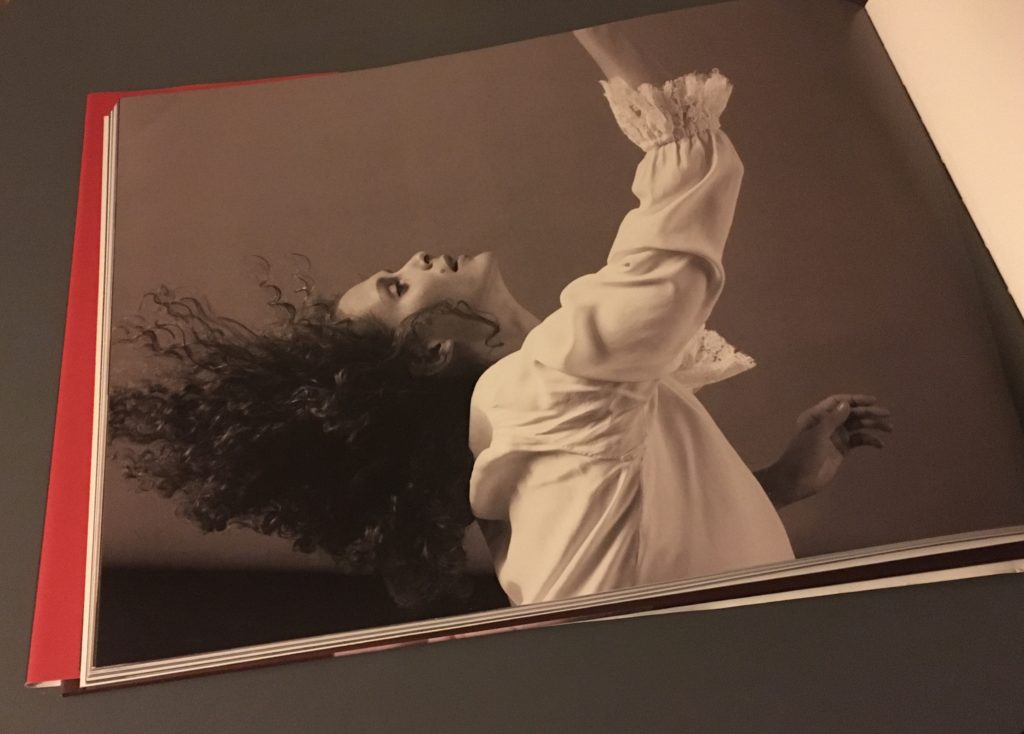

… et cédé à la tentation de décalquer la forme du visage à partir d’une photo (ci-dessous JoPrincesse, pour varier les cobayes). Bref, toute à mon impatience, j’ai voulu brûler les étapes et me suis fourvoyée.

![]()

Character illustration: a beginner’s guide to drawing fun & expressive faces, par Vijaya Aswani

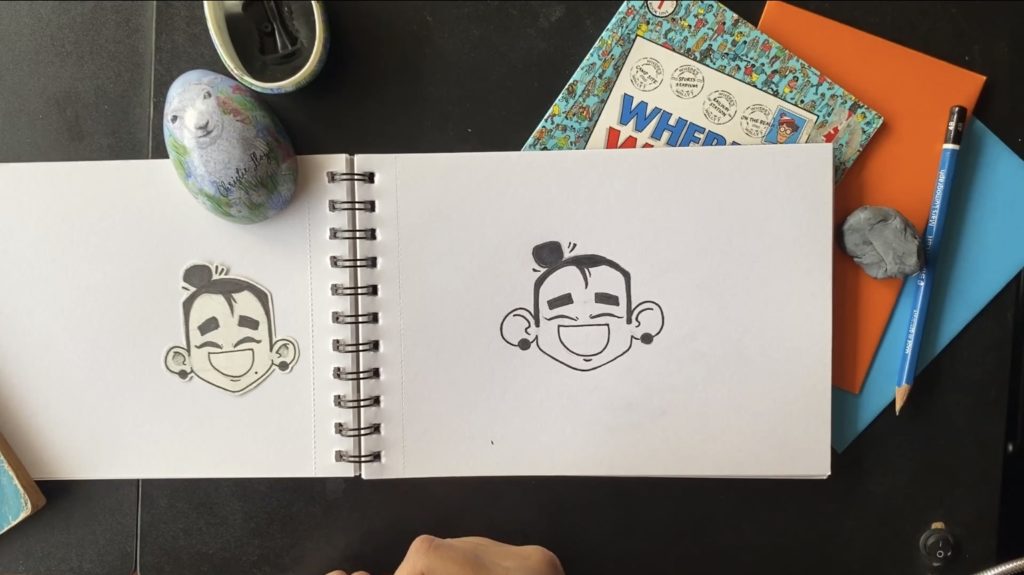

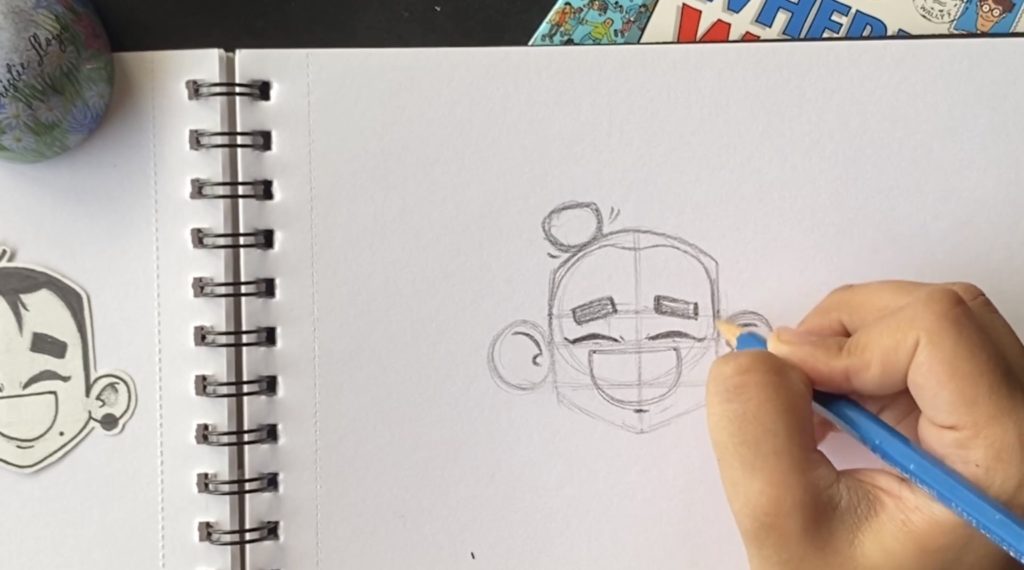

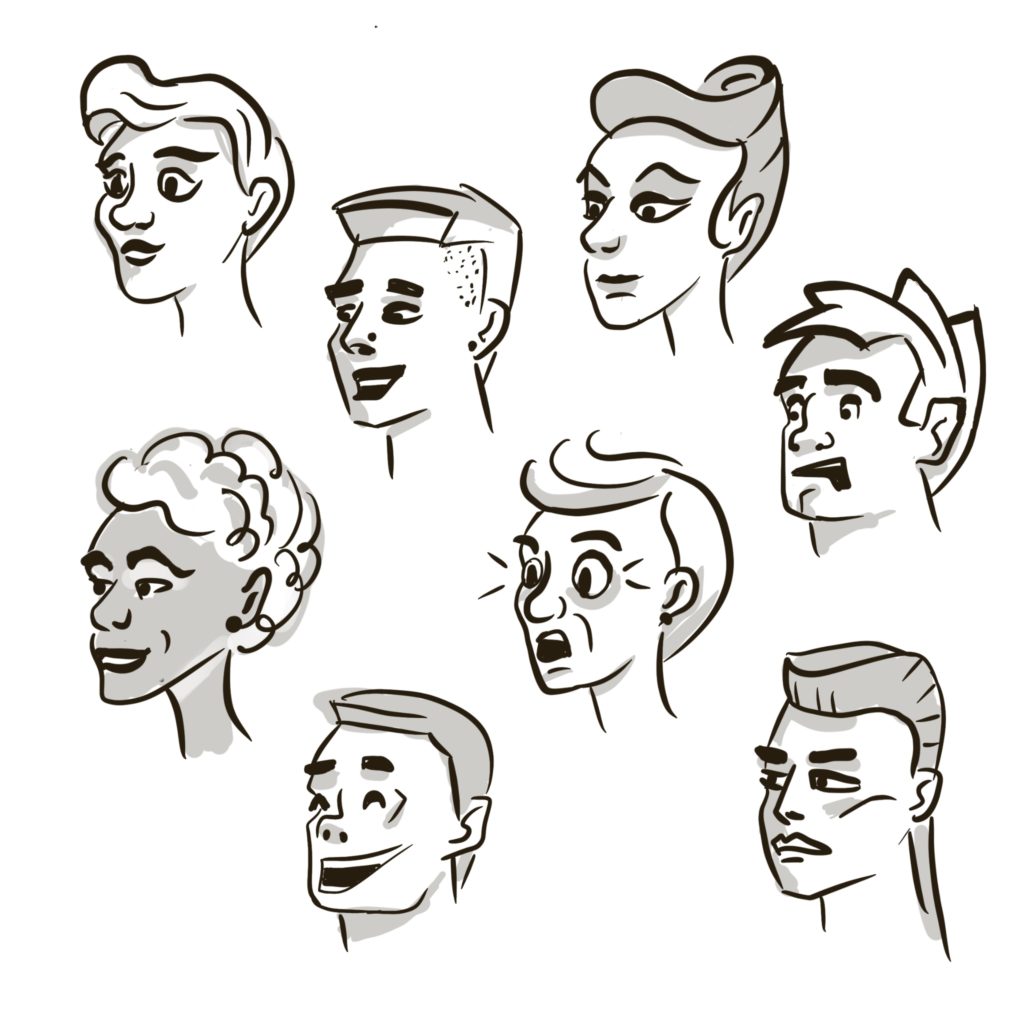

Je comprends qu’aussi tentant soit le portrait, je veux apprendre à dessiner des personnages, pas des personnes. Je décide donc de pousser beaucoup plus loin le curseur de le stylisation en suivant le cours de Vijaya Aswani. Son man bun man hilare est dessiné pas à pas sous nos yeux, avec forces détails sur le positionnement des éléments dans le visage.

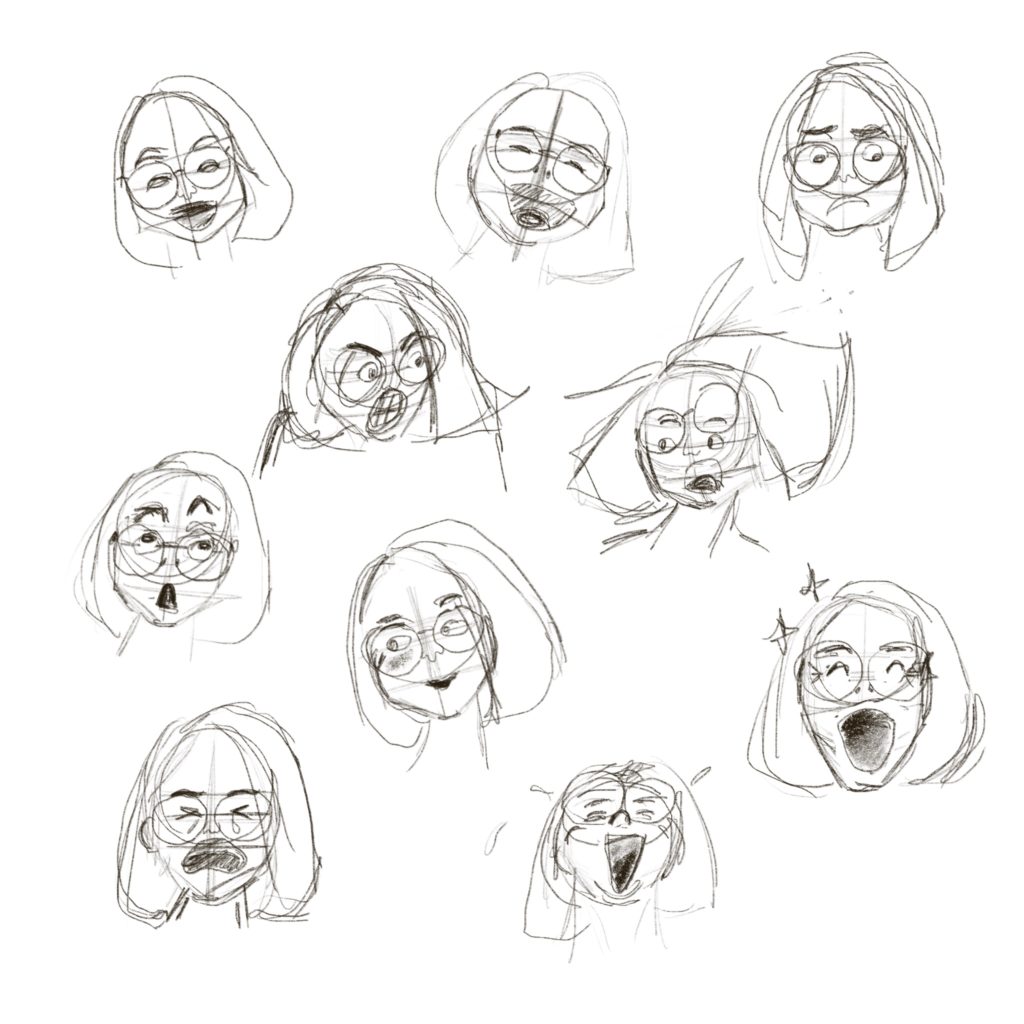

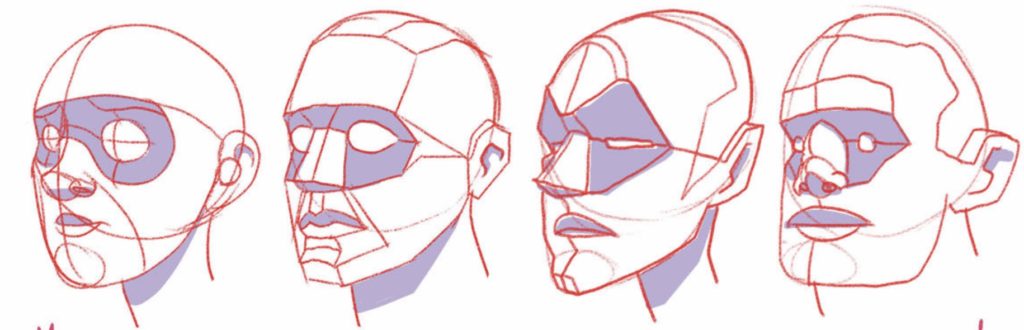

Les proportions, très floues dans le live précédent, se précisent : le visage devient une grille. Une grille unidimensionnelle, en revanche. Je m’aperçois durant l’exercice final que le cours, focalisé sur un visage de face, n’explique pas comment l’orienter de trois-quarts à des hauteurs différentes. Je tâtonne et j’y vais au pifomètre, en me rappelant que l’important est ici d’exagérer les expressions ; c’est cette exagération qui m’éloigne de la tentation du réalisme (raté) et me conduit de la personne au personnage.

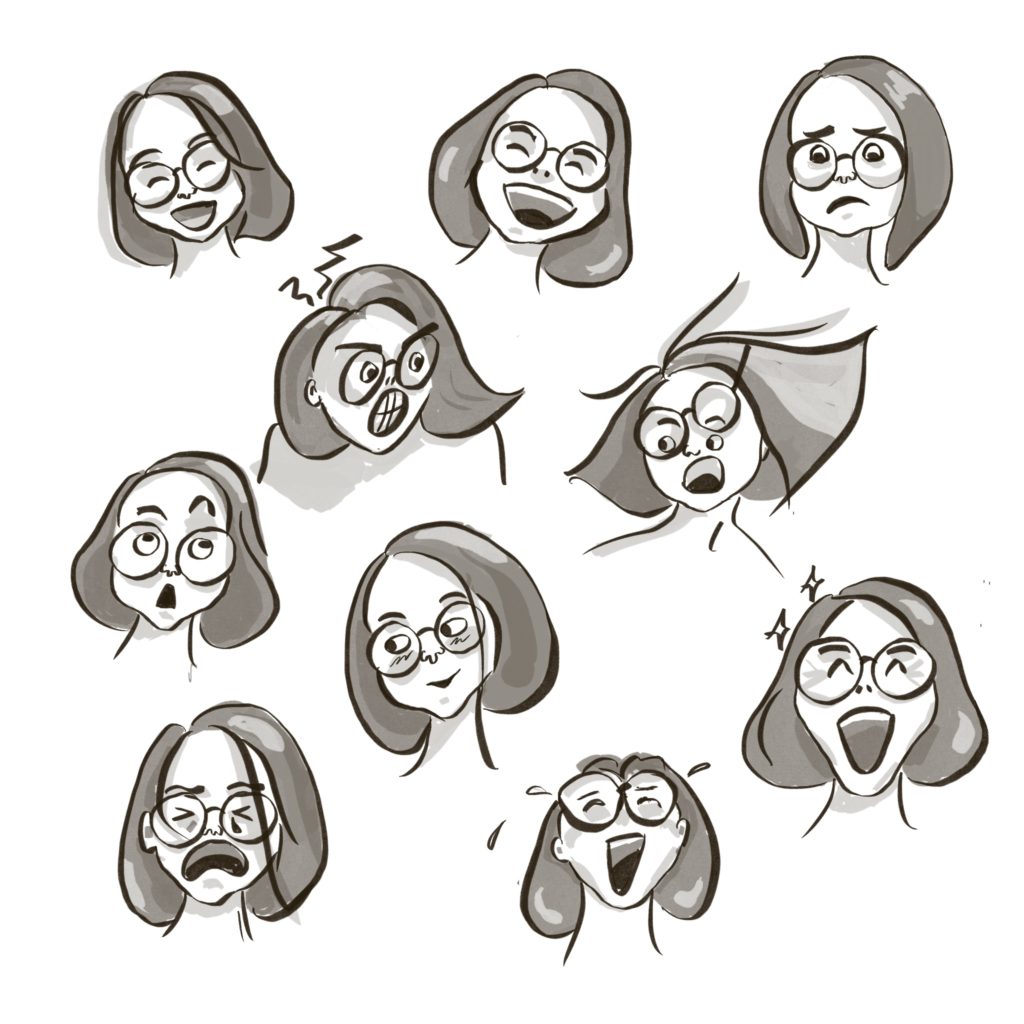

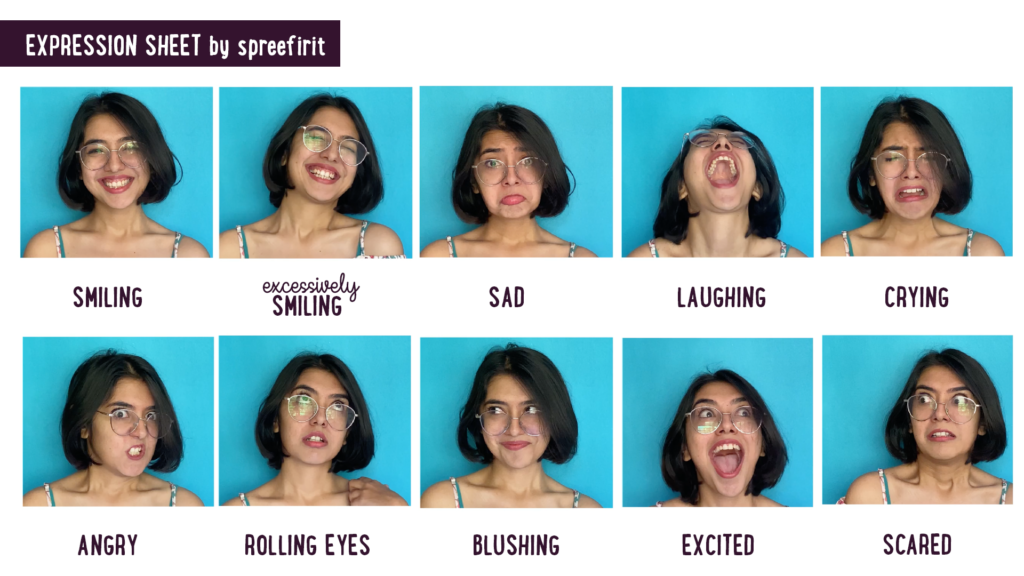

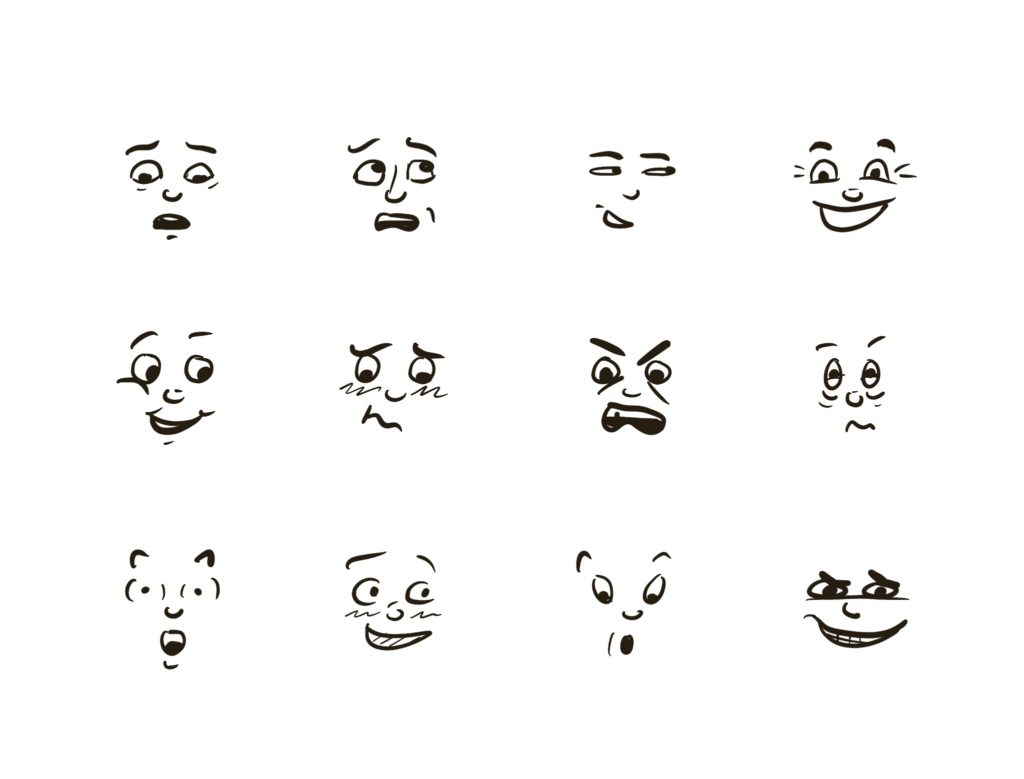

Au final, j’ai adoré réalisé cette planche d’expressions à partir des photos de son visage très expressif (de fait, le cours, bouille et bonne humeur, est marqué par sa bonhommie).

![]()

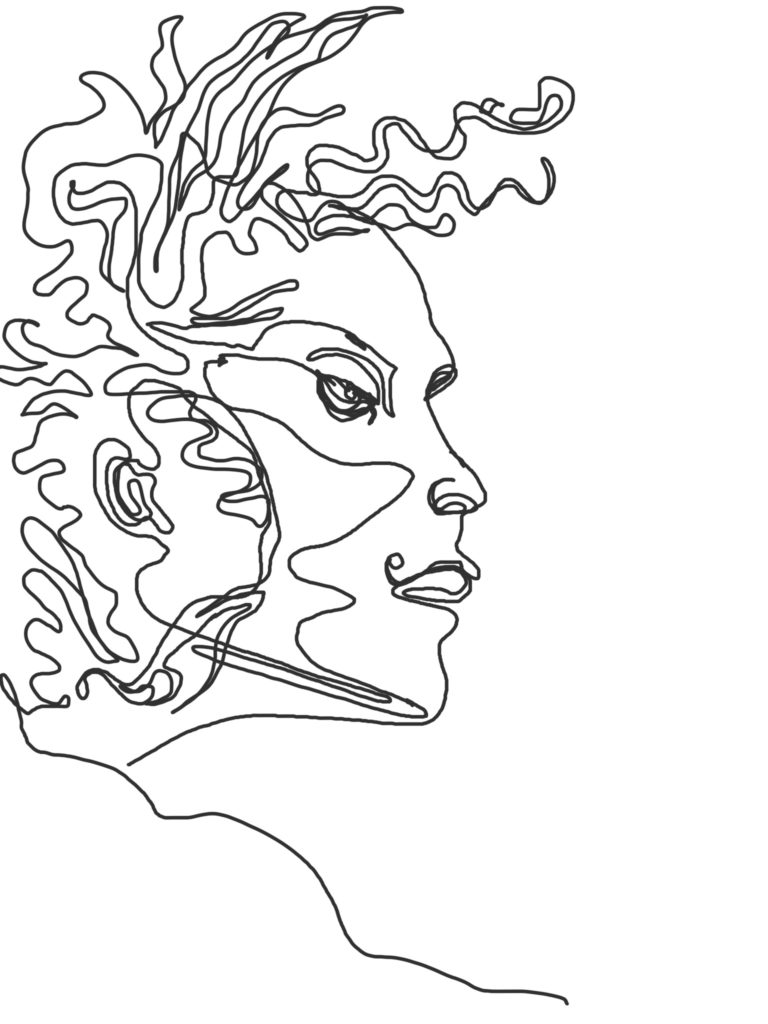

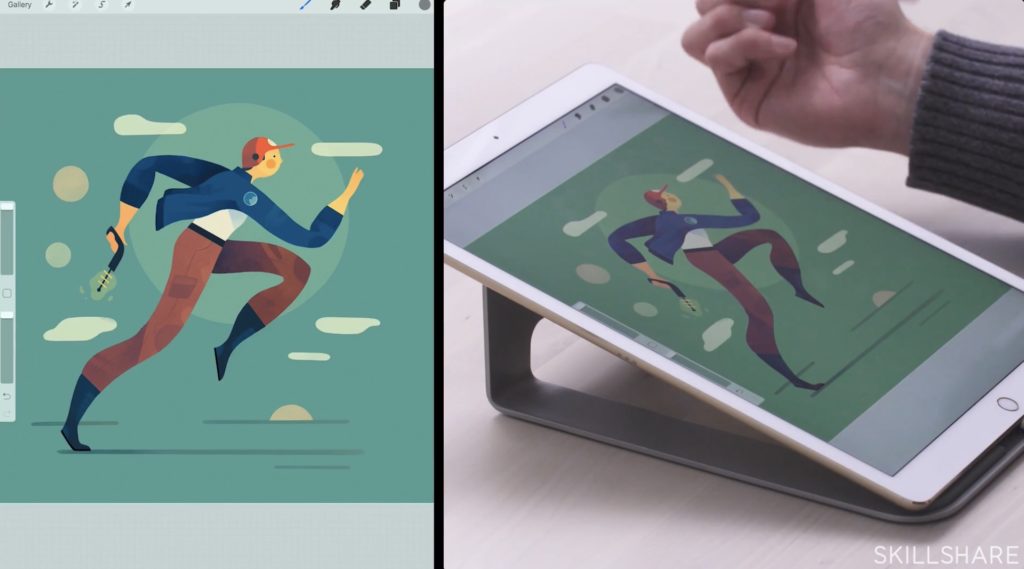

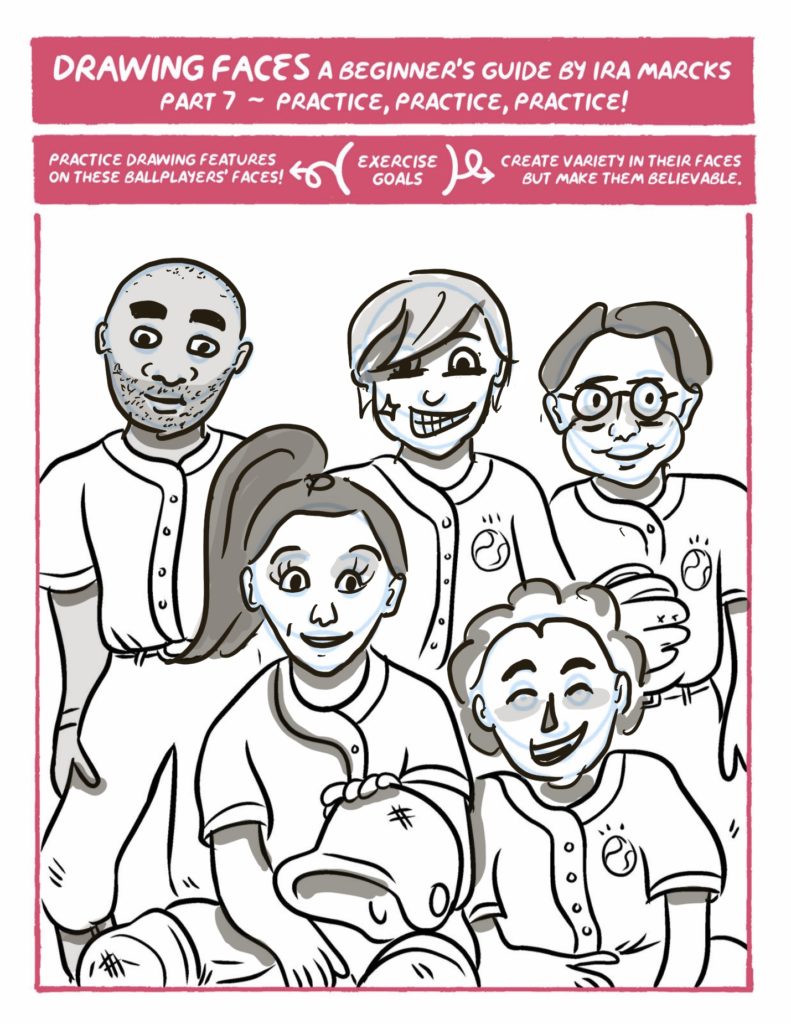

Drawing faces: a beginner’s guide, par Ira Marcks

La clé est dans les proportions ; à ce stade, cela ne fait plus de doute. Encore faut-il réussir à les retrouver et à ne pas les perdre dans le mouvement. Et pour cela, le cours d’Ira Marcks est parfait. J’avais un peu repoussé parce que ça semblait un peu costaud, et j’avais à la fois tort et raison : c’est un peu costaud, mais très pédagogique – exactement ce qu’il faut pour apprendre.

Autant certains cours Skillshare ressemblent à des visio de regardez comment je fais, autant là, on sent le dessinateur qui a condensé plus d’une décennie d’expérience en un cours bien pensé bien agencé (thought through) pour mettre son expertise à la portée de tous. Bien sûr, il n’y a rien de magique : son trait hyper fluide et assuré ne s’acquiert pas en quelques jours ; il faudra s’exercer et s’exercer. Mais il n’y a rien de magique : il y a des proportions à bâtir, à retrouver et respecter méthodiquement, tant qu’on ne les a pas intégrées, ingérées presque, et qu’elles ne font pas partie de nous et de nos dessins de manière organique.

On commence par les expressions des key features…

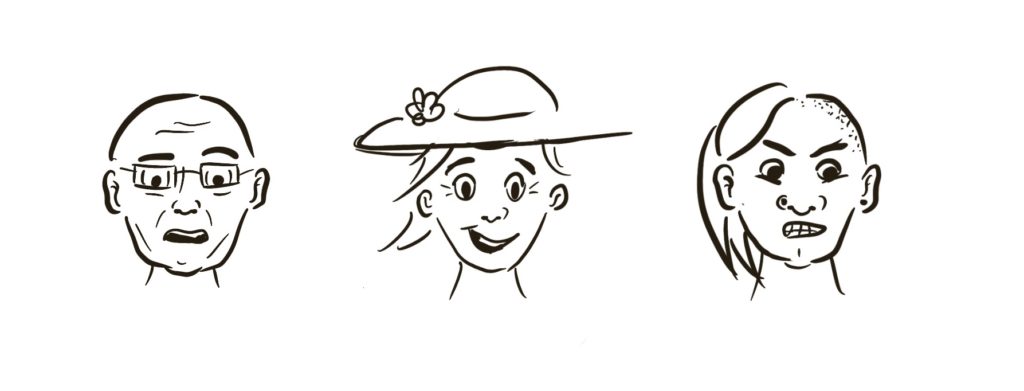

… qu’on apprend ensuite à placer au sein d’un visage de face…

… sur des corps pré-dessinés (dans un livret PDF qui sert à la fois de support d’entraînement et d’aide-mémoire, parce que Super Pédagogue a pensé a tout)…

… pour ensuite dessiner des visages de profil, avec les « petites roues » du guide…

… pour enfin se jeter à l’eau et dresser la fiche d’un personnage.