La Phèdre de Lifar a dû, j’imagine, être un choc esthétique à l’époque de sa création. Samedi, il n’en restait qu’un choc visuel. Les costumes ne peuvent qu’être une incitation à exercer sa langue de vipère. Il ne faut pas me donner une telle occasion, il ne faut pas. J’ai passé quarante minutes à imaginer les comparaisons les plus idiotes et colorées possibles. Oenone est aussi Violet que la camarade de Charlie à la chocolaterie et assortie à un Thésée de péplum. Aricie est un petit poney rose. Elle joue avec Hippolyte, un Action Man radioactif (promis, je n’appellerai plus jamais Paquette Pâquerette si cela doit le transformer en géant vert). La mini toge verte des compagnons me fait d’abord penser à des Supermen au rabais avant que les académiques oranges ne me révèlent leur véritable nature : ce sont les bonshommes qu’on lance sur les vitres et qui les dégringolent en culbutant sur leurs mains et pieds gluants. Le seul costume digne de ce nom est celui de Phèdre, le rouge et le noir rehaussés de gris étincelant. C’est aussi celui qu’il faudrait supprimer en priorité : outre que la servante violette ne ferait plus grincer des dents dès qu’elle s’approche de sa maîtresse rouge, l’homogénéité obtenue parviendrait peut-être à faire reverser le kitsch dans le stylisé.

Car la pièce est bien adaptée de Cocteau et l’on retrouve dans la chorégraphie la marque de ses dessins : à grands traits, un effet de façade, pardon, de fronton. J’ai parfois un peu de mal avec cette esthétique de bas-relief antiquisante (on la retrouve chez les nymphes dans le Faune, par exemple) mais force est de reconnaître que la pose est frappante : elle fige le mouvement mais donne aussi un coup à l’imagination. Vaste frise grecques, ce sont les brusques arabesques plongées suivies de déboulés mains en l’air d’Oenone dans une diagonale à la fée Carabosse ; les battements de main qu’Aricie fait de tout cœur en petits sautés sur pointe ; les sauts en double attitude (ça mériterait un petit tour dans le dico de la danse) de Thésée ; les bras angulaires de Phèdre en vestale cambrée.

La prétention de Marie-Agnès Gillot à se considérer comme une grande tragédienne me fait un peu rire : si elle est brillante dans ce rôle, c’est tout simplement qu’elle est sculpturale. Une sculpture en mouvement. Tragédienne, elle n’en serait que l’archétype, à l’opposé d’une Berma au jeu plus marquant parce que moins marqué (une Aurélie Dupont par exemple). De fait, Alice Renavand a davantage de répondant en Oenone, personnage plus marquant que la délicieuse Myriam Ould-Braham qu’on aimerait bien voir distribuée dans des rôles plus consistants, que Karl Paquette à qui sied pourtant le maquillage à la grecque ou même que Nicolas Leriche en guerrier las.

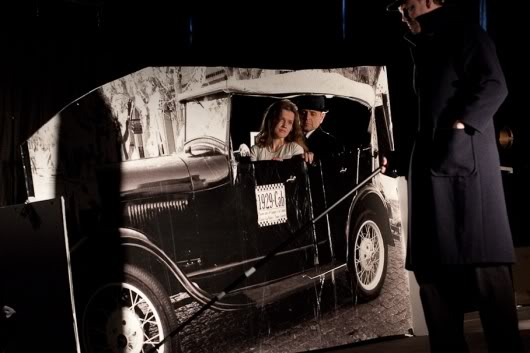

Au final reste une impression de médiocrité d’autant plus décevante que la narration de la pièce est fort bien menée, avec son théâtre dans le théâtre, qui met en scène les passages censés se dérouler en coulissés et que la bienséance exigeait de faire connaître par des discours rapportés. Un film d’archive en noir et blanc m’aurait suffit.

Il y a fort à parier que Psyché vieillira aussi mal, si ce n’est plus, que Phèdre. Elle est elle aussi construite sur un entre-deux qui n’est plus celui du stylisé et de la parodie mais de l’humour et du lyrisme. Autant il y a naturellement ambiguité entre trait essentiel et trait forcé, autant le trait d’humour s’émousse au contact de l’émotion poétique du sujet intime. Le lyrisme veut être pris au sérieux et s’il est ainsi une cible rêvée de moquerie, il ne peut coexister de plein-pied avec l’humour. Alors forcément, le spectateur qui sourit aux animaux en académique chair, aux nuées farfelues et fanfreluches, aux vagues froufroutantes, aux femmes-fleurs (plus fort que la clochette, le rhododendron bleu !), aux hommes-insectes et aux deux soeurs de Cendrillon relookées en punkettes ne peut manquer de réprimer un baîllement devant le pas de deux d’Eros et Psyché aux yeux symboliquement bandés (parce qu’il y a des choses qu’il vaut mieux ne pas voir mais on évolue difficilement à l’aveuglette à deux). Inversement, à celui qui se laisse aller au lyrisme de leur danse simple sans la trouver niaise, les touches d’humour paraîtront incongrues. Je suis passée par l’une et l’autre phase ; après avoir souri avec indulgence aux facéties de Ratmansky, j’ai observé la danse charmante, pleine de petits pas et de changements d’épaulements, de Dorothée Gilbert, seul moyen de se sauver de l’ennui. Car il n’y a finalement pas grand chose à se mettre sous la dent et si la pièce remporte les suffrages de la pièce, c’est qu’elle bénéficie du contraste avec Phèdre où l’on danse peu.

Le seul point vraiment positif, outre une formidable Amadine Albisson en Vénus furieuse (raccord avec Faust : l’Opéra a eu un rabais sur le tissu doré ou quoi ?), c’est que pour la première fois de ma vie j’ai vraiment apprécié Mathieu Ganio. D’une part, à l’amphi, si sa tête ne me revient pas, c’est seulement parce que je suis trop haut et trop myope pour la voir ; d’autre part, le rôle d’Eros lui va comme un gant, étant trop épris de sa personne pour risquer de verser dans la parodie par excès d’autodérision et pour ne pas être un brin comique malgré lui tout. Ni Apollon musagète ni Amour de Neumeier (le combishort à une seule bretelle me fait un peu penser à la salopette jaune), il fait preuve d’un humour jamais parodique, parfaitement ironique : on ne sait pas si c’est du lard ou du cochon. Exception faite de cette étoile, l’humour est en danse un registre plus casse-gueule que l’ironie appuée jusqu’à la parodie. La musique de César Frank n’aide en rien, qui n’introduit pas le moindre air de bonhommie là-dedans. Le lyrisme se prend au sérieux, vous disais-je.

Résultat de la soirée : nul. On ne peut pas franchement dire que « c’était nul » mais il n’empêche : il n’en ressort rien. Sentiment de gâchis et mal au dos. On a beau dire, le prix des places à l’amphi est vraiment bon marché… si on l’imagine inclure une séance de kiné. Business model à développer : des stands de massage aux quatrièmes loges à l’entracte.