Autour de moi, les destins commencent à prendre forme – des formes qui n’ont rien de définitives, bien sûr, mais des formes distinctes. Rien de tragique ni même d’extraordinaire, quand bien même cela concerne des personnes fort admirables et que j’admire évidemment ; mais des destins néanmoins. De l’extérieur, ou de plus loin dans la vie, rien de très frappant, probablement. La première naissance est annoncée dans mon cercle amical proche – des jumeaux, pour marquer le coup.

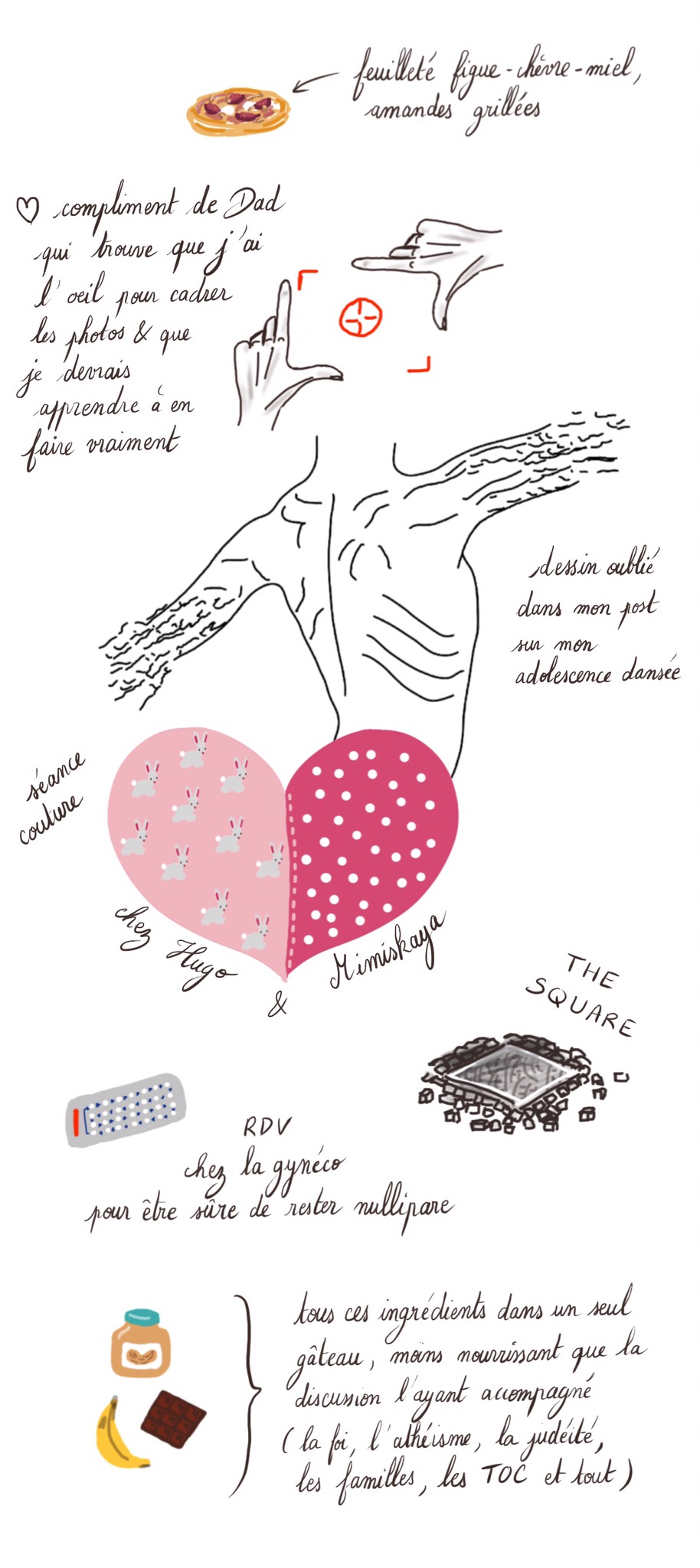

Plutôt que de destins, peut-être vaudrait-il mieux parler de destinées, pour s’éloigner du fatum tout écrit et se rapprocher de la destination, dont on change au gré de ce que l’on l’entrevoit et que l’on ignore. Mon amie P. a démissionné de son travail exorbitant (des journées de 7h30 à 20h30, 16 personnes sous ses ordres, des extras le week-end, la reconnaissance en option) pour se lancer dans un CAP pâtissier. C’est banal, presque, le cliché du CSP+ qui sature de ses PowerPoint et salive devant le Meilleur Pâtissier le mercredi soir à la télé. Ça l’est moins, pourtant, quand on sait que P. vient d’un milieu relativement modeste – pas intellectuel, en tous cas – où l’on ne comprend guère pourquoi elle reviendrait « en arrière ». Cela ne l’est plus du tout lorsqu’on l’a connue en proie à l’anorexie, aussi tenace à étudier qu’à se détruire, et qu’on la voit à présent arrêter d’elle-même la spirale qui renaissait sous une autre forme – l’abnégation au travail, à éponger celui des autres, et les cernes plus violettes et plus profondes à chaque dîner où nous nous retrouvions. À l’époque de la prépa, il y avait toujours des pommes à la maison, parce que c’était le seul goûter qu’elle prenait – le seul dessert, le seul en-cas, parfois le tiers de son repas. Vous n’imaginez pas ce que c’est de voir postée sur Instagram par cette même personne une rosace de pommes, d’après une recette de Cédric Grolet. Le food p0rn ne tient pas une seconde face au symbole involontaire et à ce qu’il exprime avec pudeur. Il n’est pas question de nourriture, il n’en a jamais été question – ou alors métaphoriquement, comme ce qui nous nourrit (et parfois pas assez).

Des destinées ou, plus prosaïquement encore : des chemins, mais vus de haut, soudain. Dans un de ces tournants de montagne qui vous révèlent dans la vallée. Un regard au rétroviseur de la trentaine approchante et soudain une forme surgit. Des motifs, du moins, des réccurences dont on n’avait pas totalement conscience. Des points aveugles qu’on avait contournés jusqu’à présent et que l’on commence à cerner. Certaines choses sont trop intimes pour que je puisse les partager comme elles m’ont été confiées, mais je suis souvent stupéfaite du rôle qu’ont joué les familles : par leur poids, souvent beaucoup plus déterminant que ce que j’aurais pu imaginer, et par leur toxicité, aussi, parfois. En pleine misère sociale ou malédiction familiale, on l’imagine bien : la mère toxico, le père alcoolo, difficile de s’en sortir, évidemment ; les drames bourgeois aussi, où les morts s’enchaînent, prématurées, et les maladies se développent dès la naissance comme les branches d’une généalogie maudite. Les Atrides ou Zola, on voit bien ; les drames ordinaires de la classe moyenne, moins. Soeurs ou mères jalouses, infantiles, amour filial asymétrique, on a l’impression de cliché, qui jure de surcroît dans des milieux où ça va. Ce ne sont pas nécessairement des traumatismes, clairement identifiables (pas de viol ou de maltraitance physique, contrairement au parcours de certains de ces élèves que Melendili me raconte parfois, désemparée et attristée par le manque de structures pour aider ces jeunes partis avec de lourds handicaps dans la vie) ; ce sont des remarques, des comportements insidieux, qui font douter et qu’il faut manifestement des années pour identifier et détricoter. Des choses inconscientes, sans arrière-pensée ; d’autres impardonnables, qui me scandalisent quand on m’en fait part. Comment peut-on dire à un enfant qu’on lui préfère le reste de sa fratrie ; comment peut-on lui dire qu’il est un « accident de capote » ?

Quoique je sois toujours en désaccord avec son postulat, je comprends mieux, en vieillissant, le projet de Zola. Je perçois chaque jour un peu plus les ramifications des événements parfois minuscules qui nous marquent ; leur poids ou leur force, selon qu’ils nous retiennent ou nous propulsent dans la vie. Je refuse en revanche de penser que ces événements nous déterminent, aussi marquants soient-ils. Quand j’ai rencontré Palpatine, je lui ai demandé d’où il venait, et il m’a répondu où il habitait. Je n’y ai prêté attention qu’après coup, quand j’ai fini par comprendre qu’il s’était construit en s’opposant à ses origines – qui, soit dit en passant, me paraissent toujours moins modestes à moi qu’à lui, qui les a vécues. Mettre 800 kilomètres entre sa famille et soi, et se hisser d’un cran socialement en devenant le premier cadre de sa famille, c’est encore se définir par rapport à sa famille – quoique, n’en déplaise à Zola, dans un sens opposé à ce qu’un fatum antique ou un positivisme pessimiste aurait pu prédire.

Peut-être mon refus farouche de voir notre libre-arbitre confisqué par la force des choses (sociales et biologiques) est-il lui-même une détermination de mon enfance heureuse (et de la force de caractère de Palpatine, pour poursuivre sur notre exemple). Encore que confisqué soit un terme de drama queen, qui convienne davantage aux raisonnements abracadabrantesques de Leibneiz pour ménager la chèvre (la toute-bonté de Dieu) et le chou (l’idée de toute-puissance-prescience de Dieu), sans que la créature de Dieu soit un loup pour la créature de Dieu (autrement dit : Dieu a-t-il créé le mal1 ?). Pour la mécréante que je suis, il s’agit davantage de comprendre en quelle mesure notre libre-arbitre est amoindri par la force des choses, pour dégager la marge de manoeuvre dont nous disposons, et l’utiliser au mieux. Simplement : quand on a toujours eu de la chance, on a tendance à croire que tout le monde dispose de la même, et on ne la perçoit que partiellement, considérant comme mérite personnel ce qui relève au moins autant du hasard. J’avais été frappée de découvrir cela dans les mémoires de Simone de Beauvoir – et un peu choquée, il faut bien l’avouer, qu’on continue à enseigner le moment d’un cheminement philosophique comme une vérité complète en elle-même alors que leurs auteurs eux-mêmes les ont mises en perspective.

Le donné nous est apparu comme la matière de nos efforts et non comme leur conditionnement : nous pensions ne dépendre de rien. […] Notre audace était inséparable des illusions qui la soutenaient et les circonstances les avaient favorisées ensemble. Aucun obstacle extérieur ne nous avait jamais forcés d’aller contre nous-mêmes […] Notre existence comblait si exactement nos voeux qu’il nous semblai l’avoir choisie […]

Notre indifférence à l’argent était un luxe que nous pouvions nous offrir parce que nous en possédions assez pour ne pas souffrir du besoin et pour n’être pas acculés à des travaux pénibles. Notre ouverture d’esprit, nous la devions à une culture et à des projets accessibles seulement à notre classe. C’était notre condition de jeunes intellectuels petit-bourgeois qui nous incitait à nous croire inconditionnés.

– La Force de l’âge, Simone de Beauvoir, pp. 23 et 30 de l’édition Folio

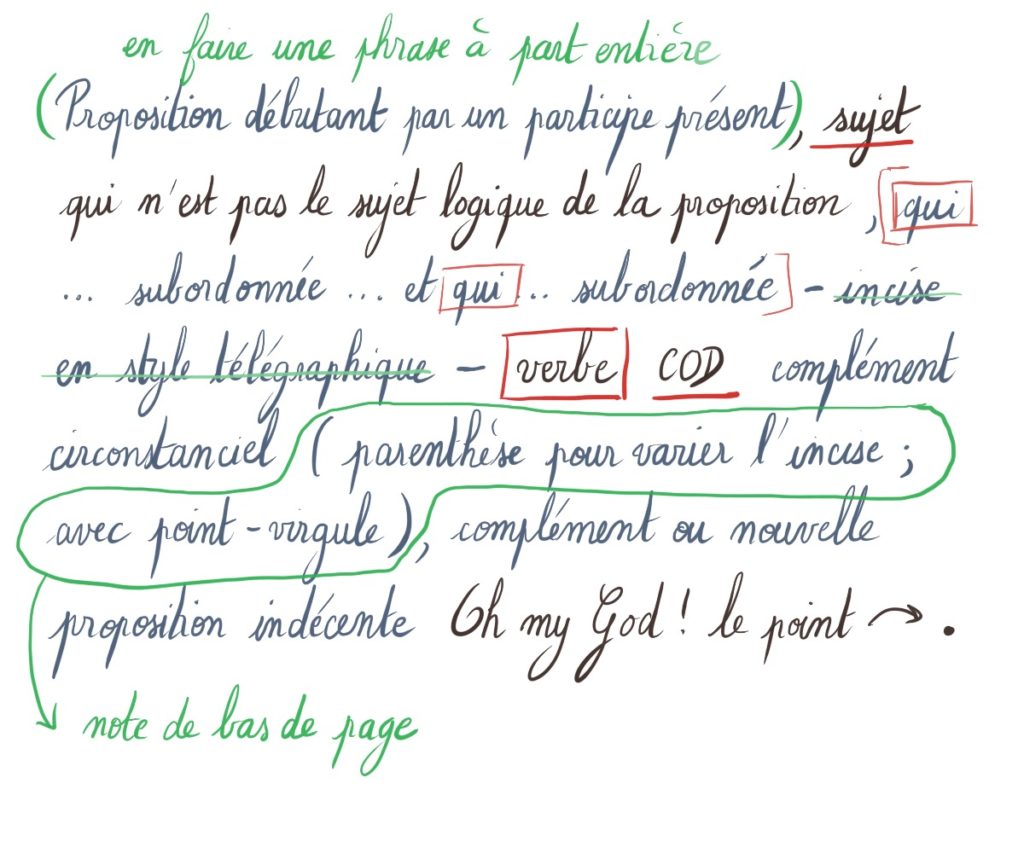

J’ai assez envie de consacrer quelques billets de blog à cerner mes propres déterminismes, les schémas qui se sont mis en place, mécanismes de pensées ou petites obsessions esthétiques… Il y a une visée thérapeutique, probablement (les TOC en ligne de mire), mais aussi une élucidation joyeuse de soi, complètement gratuite, qui promet d’apprécier plus encore ce qu’on prend comme allant de soi. Peu à peu, je prends conscience de la chance que j’ai eue, que j’ai encore : les enfances heureuses ne semblent pas courir les rues. Cette prise de conscience-ci en fait surgir d’autres, plus évidentes, plus enfouies : mon milieu socio-économique, que j’ai longtemps cru de classe moyenne et qui serait plutôt de la classe moyenne supérieure (petit-bourgeois, quoi : on ne pourrait pas se passer de travailler, mais on a eu accès à des métiers confortables), et encore plus, invisible : je vis dans un pays développé, en paix. C’est le genre de choses que l’on sait, et que l’on ne sait pas. Ces dernières années, leur augmentation aidant (si on peut dire…), les mendiants se sont désincrustés du paysage de métro parisien dans lequel je les avais fondus. Je me suis mise à les voir, comme à voir les familles dysfonctionnelles voire carrément toxiques de certaines de mes amies. Et je me demande dans quelle mesure cela ne joue pas, oh pas grand-chose, évidemment, juste un peu, dans l’immobilisme qui est le mien ces deux dernières années ; si les efforts que je fais pour me résigner à un boulot qui me stimule moyennement ne viennent pas d’une vague culpabilité : j’ai déjà tant ; puis-je demander plus encore ? Cet égalitarisme de mauvaise conscience est absurde : je veux dire, tant mieux si cela me rend un peu moins indifférente et un peu plus empathique, mais prendre davantage de plaisir dans son boulot ou sa vie ne retire rien aux autres ; autant que chacun profite à mesure de ce que la chance lui offre.

Si j’ai envie de prêter davantage attention à ce qui a pu me déterminer et m’influe encore, ce n’est pas pour me découvrir limitée, au contraire : pour éprouver la puissance dont je dispose pour m’inventer ou me réinventer, et jouer avec le jeu de possible qui m’a été octroyé. Je trouve belle non pas tant la réussite que la négociation avec ce qui est donné et ce qui ne l’est pas, qui se dispute comme une splendide balle de match. Me fascinent non seulement les trajectoires qui s’éloignent plus ou moins de la mienne, après un temps passé en parallèle pendant lequel l’amitié s’est nouée, mais de plus en plus le paysage dans lequel elles s’inscrivent. Soudain, je ne vois plus seulement la courbe, le virage ou le segments de ligne droite, mais la colline qui a été suivie, l’obstacle qui a été contourné, l’horizon un temps dégagé (alors que le Wanderer aurait pu s’essouffler en grimpant la colline, se prendre les pieds dans l’obstacle ou choisir des chemins de traverses). On comprend mieux, souvent, et on est d’autant plus fier, aussi. Je n’ai compris que récemment, je crois, cette drôle de chose qu’est la fierté pour autrui. Elle m’avait touchée mais laissée interloquée lorsque j’en avais été moi-même l’objet, je me souviens, pour mon bac, quand mon père répétait à tout le monde que j’avais eu les félicitations du jury, fier comme Artaban. Et je pensais : de quoi ? ce n’est pas lui qui a passé l’examen… Je comprends maintenant, ces gens qu’on tient si proche de soi qu’on peut s’attribuer leur fierté, sans pour autant les envier ni vouloir leur dérober et s’attribuer indûment le mérite qui leur revient de droit. Une espèce d’empathie jubilatoire, ou simplement douce et diffuse.

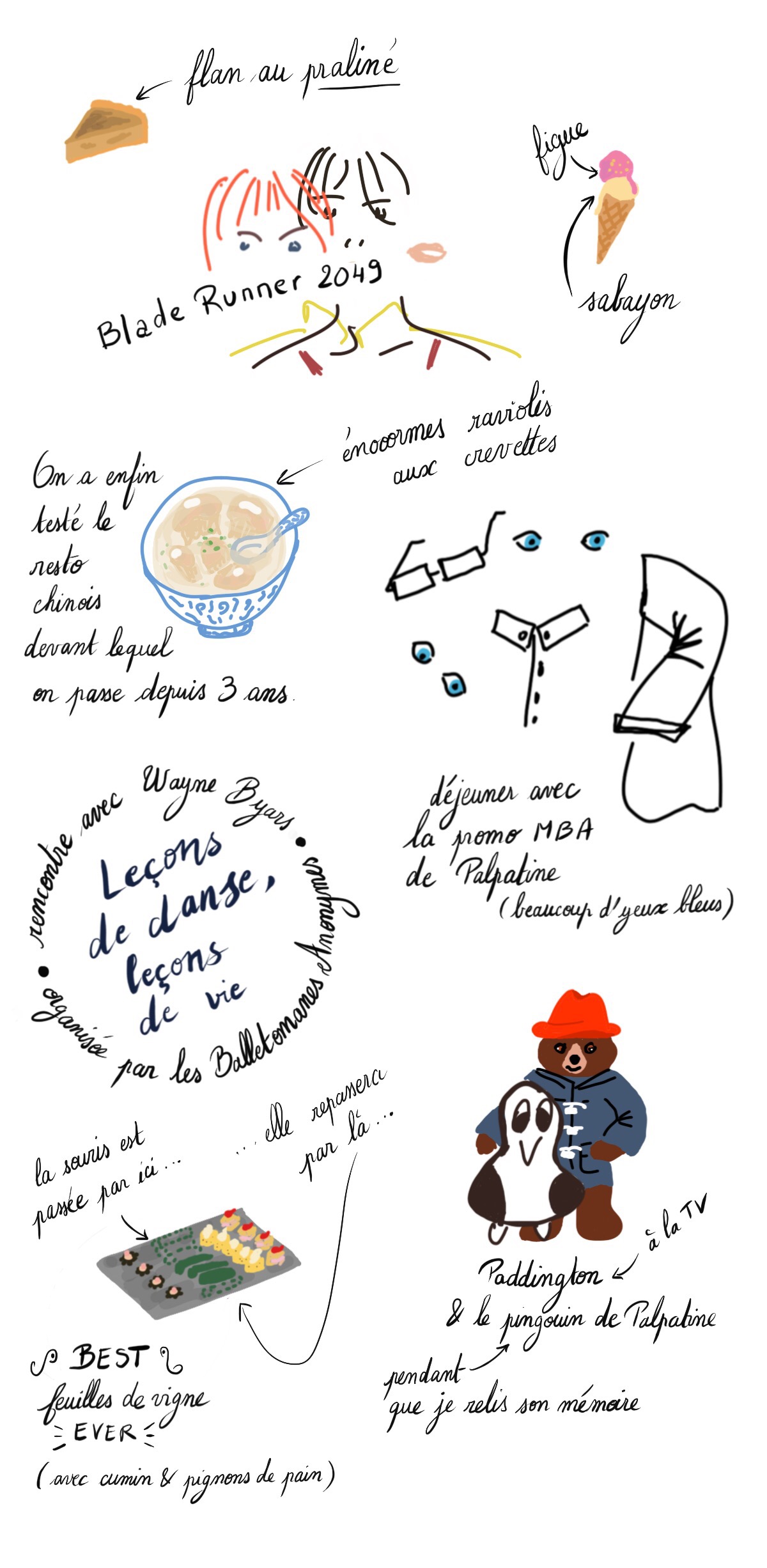

Ces derniers temps, j’ai parfois l’impression d’être un monstre mythologique qui se nourrit de vie humaines. Il me faut des destins, des destinées, des parcours, rouvrir les possibles en grand, comme prélude au ménage de printemps que je prépare dans ma propre vie, des possibles en nombre, des possibles improbables et des possibles réalisés, accomplis, mutilés, en film, en bande-dessinée, en fiction, en conversation fleuve ou en anecdote rapportée, le plus de possibles possible. Il faut nourrir Moloch, et je suis Moloch. Les vies qui prennent forme de destin m’apaisent. L’appel du sens se fait moins pressant, disparaît pour ainsi dire de lui-même, le sens à même la forme. Tout ce que j’ai à faire, c’est ça : donner une forme à ma vie, une forme simple ou extravagante comme il me plaît, qui participera à sa manière au foisonnement baroque et organique du vivant. C’est quelque chose de cet ordre que j’entrevois dans les discussions-fleuves que j’ai avec P., O., Jo, Luce ou Melendili, qui rouvrent la voie de l’intime et permettent de se reconnecter à ce qu’il y a de plus commun et dérobé en chacun. Minutie, vue grand angle et enthousiasme à l’emporte-pièce, philosophie de comptoir et lucidité d’ivrogne, commérages et secret des dieux, ces conversations où l’on se saoule de parole comme la Pythie des herbes qu’elle mâchonne, me laissent dans un état de douce transe, de calme exaltation auquel seul l’anglais semble rendre justice : exhilarated. Ex, hors de, sortie de soi pour redevenir la part infime mais vivante d’un tout, qui n’a plus rien d’abstrait, car c’est d’abord et avant tout l’amie qui vient de nous y conduire, qui nous a le temps d’une après-midi abbouché à sa vision du monde pour nous le rendre à neuf. Un enthousiasme à ne même pas soulever les montagnes : la croyance, soudain, qu’on aura la force et la patience de les gravir ou de les contourner – et d’admirer le paysage, par-dessus le marché. (Comme c’est grandiloquent, on mentionnera la compagnie du brookie et du carrot cake, du café crème, des milkshakes ou du thé au jasmin ; ou en les prendra en photo, comme synecdoque instagrammable des moments passés à parler de tout ça. Mais sans tout désaturer dans des blancs kitsch, sous peine de voir Luce lever les yeux au ciel.)

Lorsque l’exaltation retombe, c’est comme de passer à l’ombre après s’être gorgé de soleil, immobile, alors que le fond de l’air est frais : on retient encore un peu de chaleur, qui nous accompagne tandis qu’on se remet en mouvement et nous tiendra jusqu’à ce qu’on se soit soi-même par la marche réchauffé. Car tout est lent, dans ce monde ultra-rapide ; il faut en prendre son parti. Alors qu’elle a le sentiment de patiner sur un certain aspect de sa vie, Melendili, paradoxalement peut-être, accepte de ne rien brusquer parce qu’elle sent que cela patine pour certaines raisons et qu’en attendant sans attendre, cela pourra avancer. Laisser mûrir, laisser décanter, sans pour autant se résigner à la passivité. Impatiente née (vraiment : je suis née prématurée à 7 mois et demi), je suis toujours admirative de cette sagesse de Grand Schtroumpf. J’espère sincèrement que ça va bientôt schtroumpfer. Pour elle, pour moi, pour toutes les personnes qui me sont chères. Voilà, schtroumpfez bien.

(Semaine du 30 octobre au 5 novembre)

(Semaine du 30 octobre au 5 novembre)