Le persil seri (céleri japonais) prospère

Lundi 5 janvier

Je repère en étendant les draps à sécher des taches de sang — désormais fixées. Le grand sac en toile lavé avec les draps a rétréci, ma hotte du père Noël désormais à peine plus grande qu’un tote bag. Une réussite, cette machine anticipée la veille. L’imprimante refuse d’imprimer mes feuilles de cours, même après un nettoyage de tête montrant de belles lignes cyan, magenta, jaunes, noires, même après avoir enlevé, secoué et replacé les cartouches, même après avoir redémarré l’imprimante, l’ordinateur, les deux débranchés, même après avoir tenté de mettre du scotch sur la puce d’identification de la cartouche (générique), même après avoir sacrifié une nouvelle cartouche d’encre noire que j’avais en réserve, même après qu’elle a été reconnue par l’imprimante, même pour imprimer en noir seulement, il faut changer les autres cartouches pleines aussi, je fais et refais les manipulations, je tape à côté de la machine et de son programme de voleurs, je hurle strident et passe globalement la matinée à sangloter. Trouver un imprimeur, aller racheter une cartouche, demander à une élève de me dépanner… toute décision est coûteuse, je ne me tiens à aucune, ça patine.

(Une danseuse du mardi m’imprime les feuilles et me les dépose le soir même, me sauve.)

Le cours se passe, je me raccroche à la douceur des sourires que j’amorce, en m’efforçant puis plus.

Une nouvelle posture corrigée, chez L. cette fois : parler de rotation des épaules ne fait pas tilt, mais la position modifiée qu’elle observe de ses clavicules, oui. Cela change complètement sa posture.

Et toujours le boyfriend en visio, quand ça ne va pas et quand ça va mieux, ses traits doux pour moi, son amour visible et sa peau hors de caresse.

![]()

Mardi 6 janvier

Ma nouvelle barre au sol est peut-être un peu rude.

![]()

Mercredi 7 janvier

Vingt minutes à faire le pingouin à l’aller, vingt minutes au retour : mes cuisses accusent la prudence sur le chemin enneigé puis verglacé. Une seule élève est présente au premier cours, où j’accueille deux étourdies du cours d’à côté, annulé. Le reste de la journée, j’ai un peu plus de la moitié des effectifs — une reprise ouatée.

Chanter Singing in the rain est irrésistible, même si cela devient je bois du jus de groseille chez les enfants. L’inventivité phonétique est folle et risque de rester — du yaourt à la groseille.

![]()

Jeudi 8 janvier

La réunion se termine plus tôt que je le craignais, je peux aller au cours de stretching postural, ma journée s’illumine.

![]()

Les sources autrefois gelées coulent à nouveau

Samedi 10 janvier

Je passe une heure à remettre à plat les cinq minutes de chorégraphie, groupe par groupe, pas à pas. Quand je lance la musique enregistrée (le pianiste a la grippe), je m’aperçois que le tempo est trois plus élevé que celui avec lequel nous avons travaillé. La version enregistrée est censée être ma version de référence pour le tempo. Anxiété.

![]()

Lundi 12 janvier

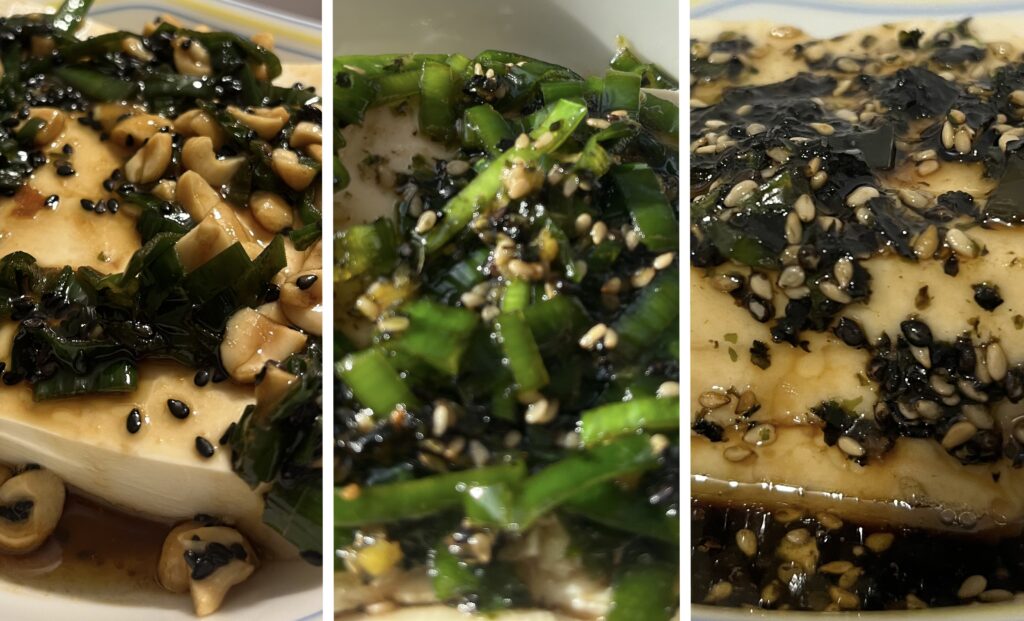

Si vous aimez la texture de la panna cotta, mais que vous avez toujours trouvé ce dessert décevant (trop de sucre pour trop peu de plaisir), cette recette de tofu soyeux est pour vous.

Deux ordonnances, l’une à base de plantes en première intention, l’autre pas.

P. ne viendra pas danser, sa gynéco ne veut pas : on lui a diagnostiqué ce matin une tumeur dans chaque sein.

P. a tout juste vingt ans.

Une mère m’a demandé un cours particulier pour sa fille qui veut entrer au conservatoire : a-t-elle a ses chances ? La maman serait presque rassurée que je lui réponde par la négative. Il y aurait de la déception là tout de suite, mais moins à gérer, moins d’incertitude et de déception différée. Or, il y a des enfants pour qui je pourrais dire oui sans hésitation, des enfants pour qui je devrais dire non malheureusement, mais l’enfant que je vois souriante devant moi, bien placée et mal calée sur la musique, se situe entre les deux, dans la zone des si, des peut-être et à condition de.

![]()

Mardi 13 janvier

C’était soit le concours soit les élèves, et je n’ai pas voulu sacrifier les élèves. Soulagement perceptible de la part d’une autre candidate lorsque je formule mon absence de préparation à cette journée d’oraux blancs. Nous sommes une huitaine à (ne pas vouloir) passer, à nous terrer dans l’immobilisme quand vient le moment de désigner un nouveau candidat — des ados qui ne veulent pas se faire interroger. Heureusement, il y a besoin de figurant pour faire le troisième larron du jury, et ça va mieux une fois passé de l’autre côté. Une fois qu’on entend les autres galérer aussi, ou nous montrer des manières de bien présenter.

Retours sur ma prestation : mon enthousiasme est perceptible, mais pour le coup en devient contre-productif (je me garde d’expliquer que ce n’est pas de l’enthousiasme, mais de la nervosité déguisée à la hâte). On sent que je suis à l’aise à l’oral (ce qu’il ne faut pas entendre), mais la culture territoriale, ne pas savoir si un directeur de conservatoire est nommé ou recruté, ce n’est pas possible. De fait, ça l’est, possible ; je n’ai découvert qu’en décembre le périmètre de ce qu’il y avait à apprendre.

Quand on me demande ce que j’envisage comme formations, après les bien-pensances d’usage, je parle de mon envie d’apprendre à jouer d’un instrument. Après l’entretien, le jury y revient : quel instrument, par curiosité ? À peine ai-je répondu le violoncelle, qu’il s’exclame qu’il en était sûr. Cela m’a fait étrangement plaisir, I felt seen, et laissée perplexe : qu’est-ce qui de moi fait penser ça ? les musiciens pressent-ils un instrument comme d’autres un signe astrologique ?

Un danseur ukrainien aux lignes incroyables débarque à la barre au sol — que je donne du coup en franglais (au cours suivant, T. traduit ce que je ne parviens pas exprimer avec finesse en anglais). J’ai tout enchaîné sans raconter de bêtises ni rigoler, me font remarquer les filles à la fin — de peur de ne pas être à la hauteur, sans doute. Ces jambes tout en cuisses et mollets, ces arabesques… je suis fascinée et stressée de ce qu’il pourrait penser, dois faire un effort pour ne pas me focaliser uniquement sur lui.

![]()

Mercredi 14 janvier

Les déplacements et phrases en canon sont laborieuses à mettre en place. Je ne m’y prends peut-être pas si en avance que je pensais. Mais me rassure : j’ai 40 secondes avec les petits, 1 minutes avec les intermédiaires — soit un tiers des deux chorégraphies, dont je me faisais tout un monde et qui peuvent juste être ça, quelque chose, des doigts qui dégoulinent comme la pluie.

C’est quoi, l’uniforme ? Il sera comment, le déguisement ? Je réponds que le costume sera comme ci ou ça. Une grand-mère demande si je peux lui envoyer l’image, prend en photo l’écran du téléphone que je lui tends.

![]()

Les cris des faisans se font entendre

Jeudi 15 janvier

Tout à mon sandwich de 17h30, je ne l’avais pas vu ; le danseur ukrainien de mardi m’alpague dans la rue. Nous cheminons ensemble en direction des studios, il se réjouit d’avoir a long warm-up, me demande des exercices pour mieux sentir son dos — s’arrête soudain et entre dans la boutique de danse surgie sur le trajet, en ressort dépité, they don’t have Grishko, je confirme que non, not since the war, puis il s’arrête au coin de la rue prendre un café, j’ouvre l’école, il arrive quand il veut.

Je lui tourne autour pour essayer de mieux comprendre son organisation posturale. Je ne suis pas habituée à scanner la posture d’hommes, pas avec cette prestance musculaire qui m’intimide, ces pectoraux qui élargissent le champ d’investigation. Je tâtonne, au figuré comme au propre, les mains sur ses omoplates pour qu’il les abaisse et surtout les écarte. Il mime le mouvement avec ses mains pour être sûr de comprendre et me présente son dos can you do it again? Il ne sent pas, il a besoin d’une sensation, s’il l’a senti une fois il pourra le reproduire. Je lui tire un peu sur le coudes, l’incite à repousser mes mains sous ses aisselles, lui parle des ailes de chauve-souris, mais ça ne prend pas vraiment, alors j’attaque frontalement, on reprend à l’épaule, la clavicule en arrière, l’humérus en rotation interne, l’avant-bras en rotation externe, on reprend out, in, out et le tout combiné oh, I think I’m feeling something. Je ne suis pas capable de davantage, alors je lui note le nom, l’adresse, le numéro et le planning des cours de stretching postural en lui disant que c’est ce dont il a besoin. Il me demande si je danse dans des théâtres, pas professionnellement I never was good enough, et lui d’objecter un peu étonné que je suis a beautiful dancer with good lines ou l’inverse good dancer, beautiful lines, quelque chose comme ça, j’essaye de me rappeler des horaires de cours. Il ne comprend pas bien, is it a ballet class ? Non, non. Quand je lui explique qu’on peut passer un quart d’heure à marcher, en sollicitant des muscles précis, ses yeux s’agrandissent, il sourit, c’est exactement ce qu’il cherche, je le sais, she’s gonna poke you and pinch you here here and here jusqu’à ce qu’il trouve les sensations qu’il est venu chercher.

Cela ne me frappe qu’après : la raideur chez ce danseur souple — autistique, la difficulté à communiquer masquée par la distance linguistique.

Les cils de S. font le colibri. Elle convulse. Je pars chercher fébrilement mon téléphone dans mon sac tandis que l’autre étudiante en médecine confirme posément qu’il va falloir appeler les secours. Je ne l’ai pas trouvé qu’elle a déjà composé le 15, tout en infligeant divers tacles à S. inconsciente. Deux doigts enfoncés profondément dans la gorge juste sous la mâchoire la font revenir ; la communication avec le 15 n’aura pas lieu. Elle lui caresse doucement les cheveux au-dessus de l’oreille et continue les tacles, mélange de tendresse et de violence aussi professionnelles l’une que l’autre — qui me heurte. Je voudrais être cette main, ne peux l’être. Je me tiens loin, tout près, trop près, propose qu’on se recule pour lui laisser de l’air. Puis c’est un babil incompréhensible entre les deux étudiantes en médecine, celle dont le malaise vagal a dégénéré et celle qui lui sauve beaucoup la vie ces derniers temps. Dedans, il y a coma et bien partie, ça va je peux me relever et prouve-le.

S. n’aime pas faire peur aux autres. Je suis fuyante et renfermée ensuite, incapable de contredire sa spirale de culpabilité.

Ses cils qui font le colibri.

La main qui rassure, caresse ses cheveux sur la tempe.

Plus tard, il y a des phrases que je ne réconcilie pas.

Désolée d’avoir failli mourir.

C’était rapide, d’habitude, je convulse plutôt pendant 5 à 8 minutes.

(Dans J’ai toujours ton cœur avec moi : « Je suis encore morte »)

![]()

Vendredi 16 janvier

Investie, attentive, appliquée, enthousiaste, dynamique, énergique. Très, un peu, parfois, souvent. Même si l’enthousiasme déborde parfois en bavardages. Verticalité, en dehors, placement, appuis, controlatéralité. Les fondamentaux sont compris, acquis, en cours d’acquisition. Je l’encourage désormais à se concentrer sur. Attention à ne pas forcer l’en dehors, à la ponctualité. Un bon semestre, un très bon semestre, un bon semestre dans l’ensemble, une évolution qui augure bien. Bravo, point d’exclamation, point. J’ai fini de remplir les bulletins des enfants.

Plaisir d’avoir L. à déjeuner. On discute concours de circonstances et de la fonction publique, cancer du sein chez des vingtenaires, enseignement de la danse. Pouvoir parler de notre métier sans parler boulot.

![]()

Samedi 17 janvier

Le pianiste étudiant joue au même tempo que le pianiste accompagnateur, et son professeur semble heureux de la chorégraphie aperçue. Soulagement.

Une élève s’étonne à l’arrivée du pianiste, elle pensait que ce serait « un troisième ». Intérieurement, je traduis par : elle ne s’attendait pas à pouvoir avoir un crush sur lui. Le jeune homme est d’une beauté et d’une gentillesse désarçonnantes. Cela me fait le même effet que lorsque j’avais un âge similaire au sien, je suis fascinée et, si je ne perds plus mes moyens, je m’excuse à chaque fois que je l’interromps et m’excuse quand il me fait remarquer que je n’ai pas à m’excuser.

Discussion jusqu’à pas d’heure en DM Insta. Depuis que j’ai quitté mon CDI et les discussions WhatsApp en journée avec JoPrincesse dans un coin de mon écran, je goûte moins souvent au plaisir de l’écrit synchrone, des réparties du tac au tac et des trois petits points qui dansent. Pas forcément une réussite pour le sommeil.

![]()

Dimanche 18 janvier