(samedi 27 mars)

La dernière création d’Angelin Preljocaj est inégale. Sidérante, à n’en pas douter, mais sans qu’on puisse décider si cela laisse sans voix (auquel cas servez-vous de vos mains pour applaudir), ou sans voie. Ce qui est un peu gênant pour retracer le parcours initiatique de Siddharta avant qu’il ne devienne Bouddha. Les tableaux se succèdent sans vraiment s’enchaîner. Certes, on peut distinguer différentes épreuves comme la confrontation à la mort, la souffrance, le pouvoir ou les plaisirs de la chair, mais c’est un peu comme dans un jeu vidéo lorsque vous montez d’un niveau, l’univers est tout autre. Siddharta a aussi les qualités de ses défauts : les séquences s’apprécient en elles-mêmes, on ne passe pas son temps à chercher le bout du fil directeur dans la pelote de l’intrigue. Le chorégraphe l’expose dans le programme : « Le livret est pour moi un « pré-texte », car mon texte, c’est la danse, le corps le mouvement, l’espace. » Je préfèrerais que Preljocaj ne s’excuse pas de créer. « Idéalement, une chorégraphie devrait se suffire à elle-même. Je rêve d’arriver à cela, à créer des œuvres qui conduisent directement à l’émotion, dans la rigueur et leur écriture propres ». Il en est très proche, avec ce ballet plus thématique que narratif. Ses gestes conduisent l’intention d’eux-mêmes, il faudrait seulement se débarrasser des scories du cadre narratif qui en réduit la portée en les ordonnant tous dans une seule et même direction, un peu trop directive pour ne pas perdre un peu le sens (foisonnant et nuancé, on le sent pourtant).

Je le voudrai plus audacieux, ce que son talent lui permet, plus radical. Non que je sois dans l’absolu partisane des pièces sans argument. Dans Blanche-neige, c’était clair comme le nom de l’héroïne : narratif. Et très réussi. Siddharta erre entre narration et abstraction, on est toujours tiraillé entre l’un et l’autre. La scénographie de Claude Lévêque n’aide pas. Je trouve excellent de ne pas avoir planté un décor pittoresque qui aurait situé une histoire anecdotique sans évoquer sa dimension spirituelle, humaine. Néanmoins la symbolique employée m’a parue souvent lourde et peu claire : si l’énorme boule (« entre boule de destruction et encensoir », s’encense le responsable de la trouvaille) qui survole les premiers tableaux sidère, c’est uniquement comme l’influence néfaste que peuvent provoquer les astres ; quant au châssis de camion sur lequel batifole le héros, même si Preljocaj y voit « le principe de réalité, ces obstacles concrets qui jalonnent l’existence », ce me semble surtout un moyen pour le scénographe de rouler des mécaniques (je n’ai pensé qu’au prix que devait coûter un tel truc aussi immense que tristement inutile lorsque je l’ai vu descendre des tringles). Ce n’est pas foncièrement laid (la maison illuminée qui tourne au-dessus des personnages, produit même un bel effet sur le sol), simplement inutilement encombrant (maison symbole de prospérité ? C’est l’Inde spirituelle, là, pas Bollywood qui court après le rêve américain), ajouté, autre.

Le programme insiste particulièrement sur la collaboration entre librettiste, chorégraphe, compositeur et scénographe, et fait prendre conscience de la difficulté de faire coïncider différents univers mentaux pour qu’ils n’en produisent plus qu’un sur scène, sans que l’un soit assujettit à l’autre. Preljocaj souligne qu’il n’était « pas dans une relation Petipa-Tchaïkovski » avec Bruno Mantovani. Cela fonctionne car en chorégraphiant après la composition de la musique, il l’a repensée par les gestes qui en sont nés (la guitare pour les entrées de Siddharta, c’est délire). Le décor en revanche semble avoir été plaqué après coup. Il ne s’agit pas de soumettre un art à un autre mais de les ordonner. J’ai assisté il y a quelques années au Lac des cygnes de Noureev ; en revanche, rien à faire, un musicien vous parlera toujours du « Lac des cygnes de Tchaïkovski ». C’est tout le problème de savoir qui est l’auteur d’un ballet, création collective pourtant signée d’un nom unique.

Mais ne bouddhons pas notre plaisir (désolée, Palpatine, il fallait déclarer le copyright avant que je ne le dise, quand bien même tu y as peut-être pensé avant – Edison s’était déjà fait couillonner par Bell), la danse est belle. Invitation à la contemplation :

Tableau I – Depuis l’aube des temps, l’humanité est confrontée aux forces de Marâ, dieu de la mort, de l’illusion et de la tentation

Au commencement fut le chaos. Des bonshommes noirs pourvus de casques de motos s’agitent en tous sens, c’est du bordel organisé dont on a peine à suivre le fourmillement depuis le septième ciel étage de Bastille. Ils se défient, s’affrontent, se débattent peut-être. On dirait des billes de flipper affolées.

Tableau II – Siddharta retrouve sa femme Yasodhara

Et Nicolas Leriche a bien raison de retrouver Alice Renavand, très belle dans ce rôle de femme. Robe qui, rouge soyeuse, se démarque encore de la nuisette. Autour d’eux, un peu comme dans les bois du Parc, mais avec plus de tendresse que de légèreté, des couples sur des lits-lingots. Amours ou pouvoir, les richesses de la vie ont toutes la douce teinte de l’or. On le soupçonnait déjà avec le Funambule, et cela se confirme, Preljocaj a un faible pour les paillettes dorées ; s’il s’est contenu dans le spectacle, il n’a pas résisté à en badigeonner la figure de Nicolas Leriche pour la mise en scène des photographies.

Tableau III – Une fête à la cour, Siddharta ne se sent pas à sa place

(La phrase du livret me fait penser je ne sais pourquoi à Siegfried et son arbalète). Wilfried Romoli est grand en Roi, père de Siddharta. Il occupe assez peu la scène d’un point de vue temporel, en revanche, question espace… il s’impose, investi de majesté. La chrysalide de fer et d’or dont il se sépare comme d’une coquille ou d’une mue est une idée somptueuse, très fine : on voit la gêne de Siddharta à entrer dans ce qui serait autour de lui un carcan.

Tableau IV – Épidémie dans un village

Exemple le plus flagrant du caractère décousu de cette pièce. Et pourtant, je ne voudrais absolument pas qu’elle soit ôtée, tant elle est fascinante. Les motards piétons reviennent en scène, en traînant par une jambe (euh…), une jambe en écart et un bras (ouille), les bras (je ne sais pas ce que je préfère, finalement) des corps féminins en académiques blancs. Ils les manipulent en tous sens, les plient, les courbent, les soulèvent, se les passent sur le corps. Cela me rappelle immédiatement le pas de deux de Blanche-neige comateuse, où la danseuse, les yeux fermés (ce qui exige une sacrée confiance en son partenaire), parvient à donner l’impression qu’elle est inconsciente, dénuée de toute volonté, un corps seulement, que le prince violente (viole) jusqu

‘à l’éveiller. Par cette analogie, les fantômes (cadavres) blancs manipulés par les motards sont hantés d’un passé aux échos érotiques, et à la pureté de Blanche-neige vient se mêler quelques relents (élans?) morbides. De nouveau – Eros et Tanathos s’accouplent dans le corps.

Tableau V – La figure de l’Éveil apparaît

Et la lumière fut. Ou Aurélie Dupont, c’est tout un. Elle est comme à son habitude, surprenante. Immatérielle sans airs éthérés, elle est le corps désincarné. Le costume est sublime aussi, des voiles transparents qui croisent la tunique antique avec les gazes des bras de la Bayadère, suspendent ses mouvements, et préparent à une surprenante sensualité, celle que Eric Reinhardt attribue ensuite à Siddharta, « plénitude sensorielle. Il a compris que c’est de cette manière, en observant avec la plus grande acuité ce qui se passe autour de lui, qu’il parviendra à la Libération. »

Tableau VI – Siddharta annonce à Yasodhara qu’il quitte le royaume pour trouver la voie de l’illumination

Un choix dont l’option contraire n’aurait forcément été mauvais, mais qui nous offre une magnifique étreinte d’adieu entre Nicolas Leriche et Alice Renavand.

Tableau VII – Siddharta s’enfuit dans la forêt avec son cousin Ananda

Comme Siegfried, une fois encore. Sauf qu’il ne rencontre aucun cygne, à moins de penser à la version de Matthew Bourne. Cygnes mâles dans cette relecture, amours homosexuelles dans Proust ou les intermittences du cœur, pas de deux abstrait de Malliphant, fraternité écorchée des Epousées… le duo masculin confère décidément de la force aux propos des chorégraphes qui s’y risquent (et ce n’est pas uniquement question d’hormones, hein, même si ma mère regardait un des danseurs comme s’il s’était agi d’un pain au chocolat et que je n’aurais pas non plus refusé d’en faire mon quatre heure). Stéphane Bullion ne se défend pas si mal aux côtés de l’incomparable Nicolas Leriche, indépassable même quand il l’est physiquement (plus que techniquement). J’adore quand ils tombent échangent leurs chemises, et qu’entremêlées, elles les lient l’un à l’autre, les bras comme les deux côtés d’un chromosome (oui, j’ai été marquée par Wayne MacGregor).

Tableau VIII – La figure de l’Éveil ne se laisse pas approcher

Après être sorties de nulle part (derrière une bande de rideau noir au centre de la scène, comme au début de Blanche-neige) et être descendues en cercle, les messagères de l’Éveil rendent alors hommage à celle-ci et non plus aux ombres de la Bayadère. Il y a du Giselle dans la façon dont le corps de ballet féminin entoure cette douce Myrtha, et l’évocation du ballet romantique se poursuit avec en fili(gran)n(e), la sylphide qui jamais ne se laisse saisir. Mais ne laisse pas d’être saisissante. La perspective que j’ai de la scène l’aplatit et lui donne comme fond le sol, si bien que l’envolée de l’Eveil est proprement bouleversante. En ciel et terre. D’ailleurs, la myriade des messagères incrustées dans le sol, tout comme les cadavres blancs du début, finit par former une constellation.

Tableau IX – Siddharta et Ananda ont pris place dans la communauté d’ermites

Les ermites ont davantage l’air de guerriers que de prêtres, avec leurs lances, mais qu’importe, un esprit saint dans un corps sain. (Là encore, cela vaudrait le coup de revoir le ballet depuis le parterre, les silhouettes se dégageraient mieux sur le cyclo lumineux que sur le sol d’une scène fort sombre).

Tableau X – Sujata joue un air de flûte douloureux

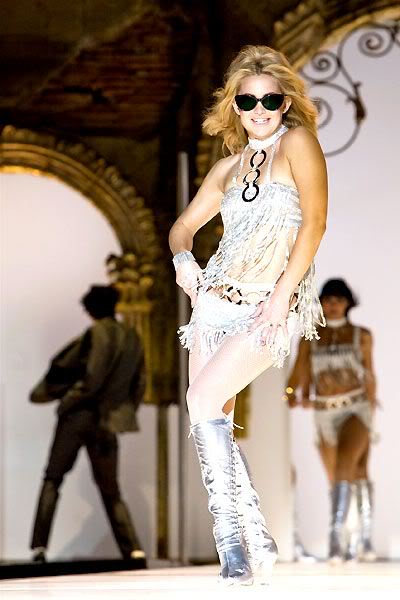

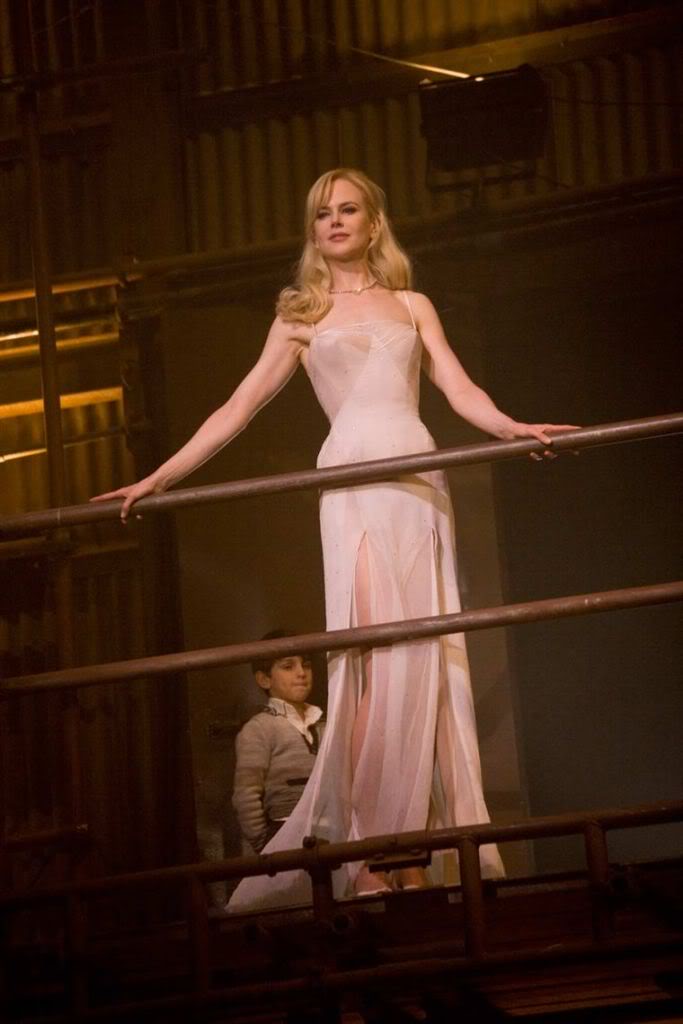

La tentation ne s’annonce pas à coups de trompette, flûte alors. Muriel Zusperreguy mène avec subtilité Christelle Granier et Séverine Westermann, les deux tentatrices, dont les parties rose pâle et noir grillagé des justaucorps bicolores sont inversés. J’aime cette épure, des tenues qui ne sont pas de costumes et ne prédisposent pas ces femmes aux plaisirs de la chair, dont on se fiche dès lors de savoir d’où elles sortent. Elles sont juste là, prêtes à aimer.

Tableau XI – Quelques ermites suivent Siddharta dans sa quête

Qui ne suivrait pas un personnage de Leriche ? (question rhétorique, je ne visualise pas ce tableau de façon distincte du neuvième).

Tableau XII – Siddharta et Ananda cèdent à la tentation

Le châssis de camion tombe du ciel et reste suspendu à quelque distance du sol, se balançant doucement comme un pneu au bout d’une corde – sur le coup, j’ai vaguement pensé à la thématique du voyage, les motards puis le camion pouvaient déboucher sur l’idée de route, de chemin initiatique, tout ça… Quand Siddharta et Ananda ont grimpé dessus pour rejoindre deux plateformes de catamaran, j’ai arrêté les interprétations vaseuses. Les deux tentatrices les ont rejoints, qu’ils ont hissées jusqu’à eux, bien inspirés par le va-et-vient lourd et lent du châssis. Le livret indique « Moment d’oubli et de consolation. C’est à la fois excessif et passionne, tendre, sensuel, respectueux. » De fait, la scène d’amour est explicite sans jamais être vulgaire, on ne voit que l’intensité du désir, et nulle trace de lubricité lorsque, se tenant aux câbles, les hommes y plaquent les deux femmes. En effet, bis repetita placent : les deux couples s’étreignent au même rythme. Comme les quatre n’entraient pas simultanément dans le champ de mes jumelles, j’ai été contrainte (comment ça, je ne suis pas crédible ?) de me focaliser sur le couple de Nicolas Leriche.

Le dédoublement est pourtant une intuition géniale, qui fait à lui seul basculer l’amour physique dans les plaisirs de la chair tentatrice. Rien, en effet, ne permet de distinguer l’un de l’autre sur scène, les gestes sont identiques et dans tout accouplement se trouve bien un couple. Double, en revanche, son intimité s’expose et son unicité disparaît ; derrière la synchronisation transparaît alors la mécanique de gestes qui ne sont plus adressés, même s’ils continuent malgré leurs exécutants à signifier – d’où que la tendresse n’est pas absente des ces étreintes poignantes. Loin d’être stigmatisé comme vice, le désir s’y devine comme manque ; même emplis de volupté, Siddharta et Ananda restent au bor

d du vide, pris de vertige. Ils se sont accrochés aux câbles comme jetés contre les barreaux d’une prison, et cette violence détourne davantage les deux femmes qu’elles n’ont détourné les deux hommes de la voie. Qui n’est pas droite, d’ailleurs, mais bien sinueuse, qui en passe par tous les plaisirs non pas pour les réprouver mais pour les éprouver insuffisants (l’or terrestre n’est pas un éclat trompeur, il a sa beauté) ; et toutes les souffrances, pour découvrir qu’elles ne purifient ni ne rachètent rien. Tentatrices, les deux femmes le sont surtout en ce qu’elles tentent de combler le vide qui aspire (à ce que) Siddharta et Ananda (poursuivent) vers un ailleurs (inspiré).

Tableau XIII – Siddharta et Ananda s’infligent de douloureuses mortifications

De même que lorsqu’on a été ébloui, on ne distingue plus rien dans la pénombre, de même (mais de façon métaphorique, parce que la scène est sombre) la fascination du tableau précèdent a précipité la mémoire de celui-ci dans l’oubli.

Tableau XIV – Le moment de l’illumination est venu

Et de passer pour un illuminé en s’extasiant de la rencontre finale entre Nicolas Leriche et Aurélie Dupont, Siddharta et l’Eveil. Acmée, comme dans le Parc dont les mouvements de chat qui se frotte aux bras de l’autre sont déroulés sur toute leur longueur, la tête d’un bras à l’autre comme le ballon d’un gymnaste (ça casse un peu l’ambiance, mais un geste qui n’est pas un pas n’a aucun nom pour être désigné et imaginé).

Tableau XV – Les villageois célèbrent Siddharta qui ne fait plus qu’un avec la figure de l’Éveil

Ronde endiablée (enangée ?) des villageois qui n’encerclent pas Siddharta comme les motards l’avaient tenté avant d’être repoussés par les messagères, mais font cercle autour de lui, comme les enfants spectateurs à qui l’on conte une histoire : la sagesse retourne à l’enfance. Le Roi, dernière résistance, danse et finit lui aussi par s’assoir – en tailleurs et non à genoux, les disciples ne sont pas des sujets. Siddharta se fige dans la sagesse, Bouddha est là, achève le mouvement auquel ne convient guère l’éternité.

En imag(inair)e, c’est chez Anne.