Annie Ernaux et son amant de l’époque, Marc Marie, se sont mis à photographier leurs vêtements et chaussures au matin, après l’amour, sans rien bouger, comme s’il s’agissait d’une scène de crime — sur laquelle ils reviennent par l’écriture dans L’Usage de la photo, dépliant l’un pour l’autre d’abord, pour nous ensuite, ce qui forme pour eux un journal de leur histoire.

Il faut passer le laborieux des descriptions pour arriver aux souvenirs, de plus en plus éloignés de l’acte (presque toujours éludé) jusqu’à évoquer une période tout entière. Cela commence à devenir intéressant lorsque l’arrière-plan se devine, se complète, le désir et l’amour émergeant depuis la mort omniprésente : menace du cancer d’A., décès de la mère de M. (qui rencontre A. juste après une rupture).

Chacun a écrit de son côté. Je n’arrive pas à savoir si, à la juxtaposition, le plus frappant réside dans l’écart des souvenirs auxquels ils sont entraînés par association d’idées ou, au contraire, dans leur similitude ponctuelle — les conversations qui ont eu lieu en ces lieux et ces temps infusent forcément un terreau commun, mais le choix d’une même comparaison est parfois troublante.

La plupart des extraits dont j’ai eu envie de garder trace sont d’Annie Ernaux. On retrouve des pointes de doute et de jalousie dont elle faisait part dans d’autres de ses livres, et cela m’a frappée comme ce doute d’être aimée (et le besoin de se raccrocher aux photos comme preuves d’amour ou tout du moins de désir) contraste avec l’absence de doute de son amant. Lui au contraire doit faire un effort conscient pour ne pas céder à la tentation de régner en maître, faire taire son orgueil mâle et se rappeler qu’il n’est sans doute pas le seul ou pas le premier à utiliser ce barbecue délaissé depuis le départ de l’ex-mari ou à « désacraliser » le « sanctuaire d’écriture » de celle qu’il désire en y actant son désir, fesses nues sur le bureau.

![]()

Les extraits suivants sont de Marc Marie.

Se découvrir au réveil, sans habits ou sans maquillage, l’haleine chargée, du riz au coin des yeux, ne pardonne pas : soit l’on se rue sous la douche avec en ligne de mire la promesse de rentrer chez soi, soit l’on reste pour le petit déjeuner.

Venir à Bruxelles avec A., c’était aussi recréer ma ville d’adoption, et donner à mon enfance le pouvoir de s’éteindre.

![]()

Les extraits suivants sont d’Annie Ernaux.

La chambre d’hôtel, avec sa double fugacité, celle du lieu et celle du temps, est pour moi l’endroit qui donne le plus à ressentir la douleur de l’amour. En même temps, j’ai toujours eu l’impression que faire l’amour à l’hôtel ne porte pas à conséquence, parce que, d’une certaine façon, on n’y est personne.

J’étais délivrée de toutes les obligations, de celle d’écrire même, juste vivre cette histoire avec M. Gaspiller le temps. Les grandes vacances de la vie. Les grandes vacances du cancer.

[…] J’en avais fini avec l’amour-propre des autres. J’étais inatteignable.

Une nuit, au début de notre relation, nous étions étendus côte à côte, sans pouvoir dormir. Il a dit de la femme qu’il avait quittée : « Crois-tu qu’elle me soit devenue indifférentes ? » […] la douleur causée par M. était pire à ce moment-là que de ne pas savoir encore si j’étais perdue ou non.

Noooon, tu crois ?

Tout homme avec qui j’ai eu une histoire me semble avoir été le moyen d’une révélation, différente à chaque fois. La difficulté que j’ai à me passer d’un homme vient moins d’une nécessité purement sexuelle que d’un désir de savoir.

Maintenant, j’ai l’impression qu’à force de trier et rassembler dans des cartons, aux côtés de M., les choses qui appartenaient à sa mère […] sans l’avoir jamais rencontrée je l’ai tout de même connue. Et que, phénomène plus troublant, elle aussi m’a connue.

Cela m’a fait bizarre, moi aussi, de ne pas pouvoir rencontrer les parents de celui que j’aime, mais de mettre les pieds chez eux, dans leurs meubles attendant d’être déménagés ou débarrassés.

Constamment, nous avons envie de « nous prendre » l’un l’autre […]. C’est comme une perte qui s’accélère. La multiplication des photos, destinée à la conjurer, donne au contraire le sentiment de la creuser.

(Avant, j’aurais certainement écrit tout cela à l’imparfait, le temps purifié des choses finies, ou prétendues telles.)

L’été qui, par le mot même qui le désigne dans la langue française, se vit toujours comme déjà fini. L’été ne peut qu’avoir été.

(pwd)

Aucune photo ne rend la durée. […] La chanson est le sentiment heureux du temps, la photo son tragique.

L’écriture est suspension pour moi de toutes les sensations autres que celles qu’elle fait naître, qu’elle travaille.

La douleur de la scène invisible. La douleur de la photo. Elle vient de vouloir autre chose que ce qui est là. Signification éperdue de la photo. Un trou par lequel on aperçoit la lumière fixe du temps, du néant. Toute photo est métaphysique.

[…] si sous une forme ou une autre, ne rôde pas sur l’écriture, même la plus acquiesçante à la beauté du monde, l’ombre du néant, il n’y a rien qui vaille vraiment à l’usage des vivants.

[…] « Je n’ai jamais eu de femme aussi féministe que toi. De loin. » […] D’un seul coup, c’était comme si on ne se connaissait pas. Au fond, je ne sais pas ce que c’est de ne pas être féministe, ni comment se comportent avec les hommes les femmes qu’ils ne songent pas à qualifier de féministes.

Déjà, dude, ce n’est pas le bon verbe.

A. tombe sur une photo de l’ex de M. Après le « triomphe » de la trouver laide, la colère contre soi de s’être pensée moins belle (j’aurais attendu la colère contre soi d’avoir jugé une autre femme, mais bon…) vient la tristesse :

Après, la tristesse m’a envahie. Il était pire pour moi que M. ait aimé cette femme aux traits ingrats, son amour pour elle ne m’en a paru que plus violent.

J’appartiens sans doute à la première génération des femmes qui connaissent davantage l’étonnement renouvelée des lits aléatoires que l’habitude du lit conjugal.

J’ai conservé aussi la perruque. En la voyant dernièrement au fond d’une commode, j’ai pensé que je n’aurai peut-être plus jamais l’occasion de sentir aussi fort et, dans le même moment, que je suis mortelle et que je suis vivante.

Cela répond à la question de Marc Marie :

Peut-on être nostalgique d’un moment tout entier conditionné par l’éventualité de la mort ?

Bientôt nous allons échanger nos textes. J’ai peur de découvrir ce qu’il a écrit. J’ai peur de découvrir son altérité, cette dissemblance des points de vue que le désir et le quotidien partagé recouvrent, que l’écriture dévoilera d’un coup.

[…] double fascination que j’ai toujours eue : à l’égard de la photo et des traces matérielles de la présence. Fascination qui est plus que jamais pour moi celle du temps.

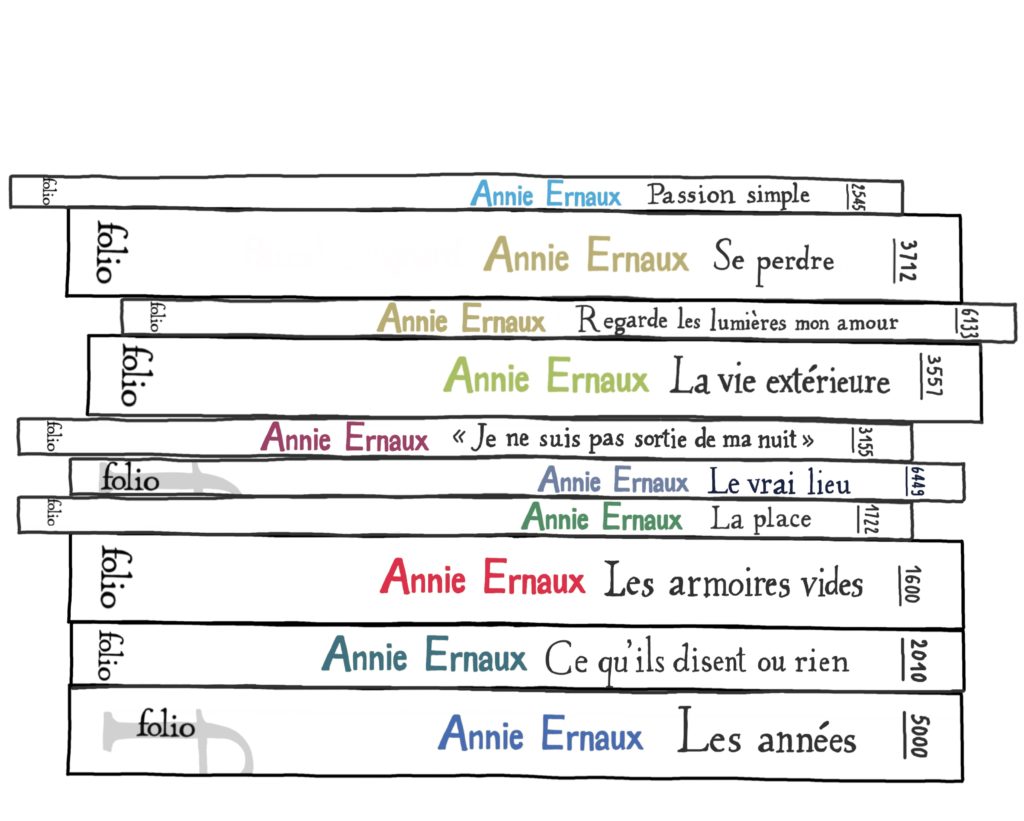

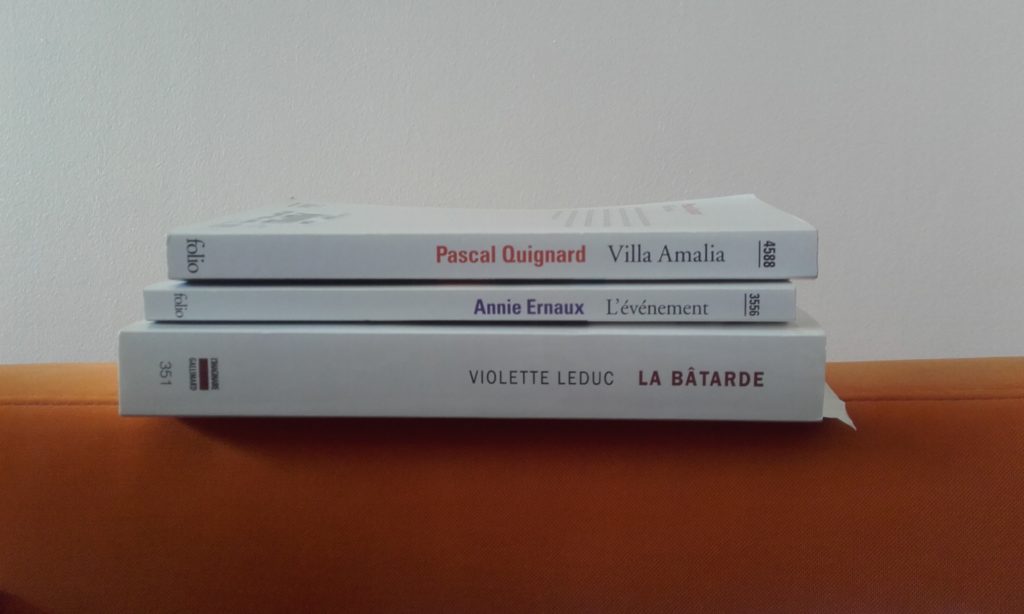

Un an, deux ans peut-être que j’entasse mes livres à l’horizontale, près de mon lit et dans les derniers trous de ma bibliothèque, pour en dire un mot et garder une trace de leur lecture avant de les ranger. Je ne me souviens déjà plus de leur ordre de lecture, ou un ordre très lâche seulement : celui-ci avant celui-là, sans les intervalles ; alors pour retrouver une bibliothèque verticale, j’ai décidé de les prendre par petits tas hasardeux.

Un an, deux ans peut-être que j’entasse mes livres à l’horizontale, près de mon lit et dans les derniers trous de ma bibliothèque, pour en dire un mot et garder une trace de leur lecture avant de les ranger. Je ne me souviens déjà plus de leur ordre de lecture, ou un ordre très lâche seulement : celui-ci avant celui-là, sans les intervalles ; alors pour retrouver une bibliothèque verticale, j’ai décidé de les prendre par petits tas hasardeux.