Janvier

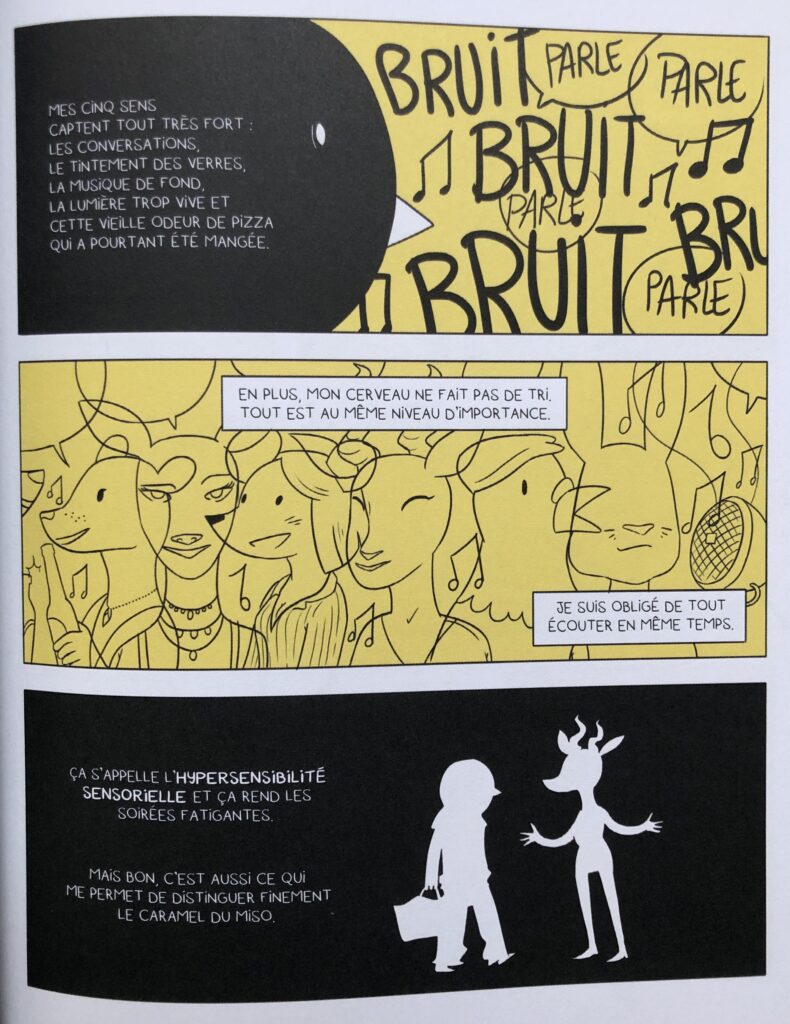

Comme un oiseau dans un bocal de Lou Lubie, toujours géniale dans la bichromie et le mélange de récit et d’essai.

Février

Coming in d’Élodie Font et Carole Maurel, récit d’un coming out à soi-même.

Mars-avril

Un trou de trois mois sans lire de bande-dessinées, puis c’est revenu.

Juin

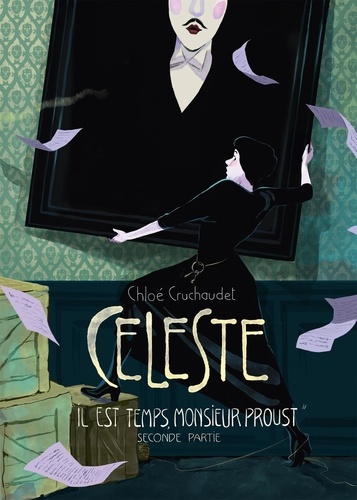

Céleste (seconde partie) de Chloé Cruchaudet 💜

Proust depuis le point de vue de sa femme de chambre. J’avais déjà beaucoup aimé la première partie.

Juillet

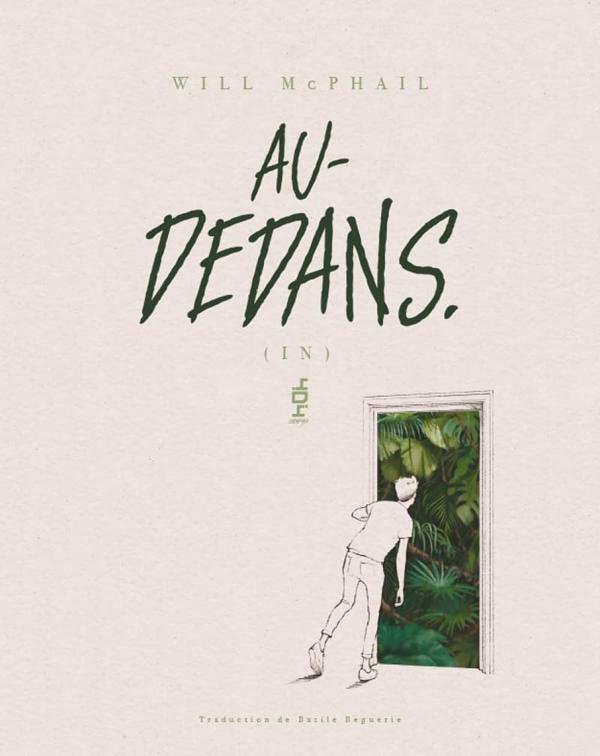

Au-dedans de Will McPhail 💚

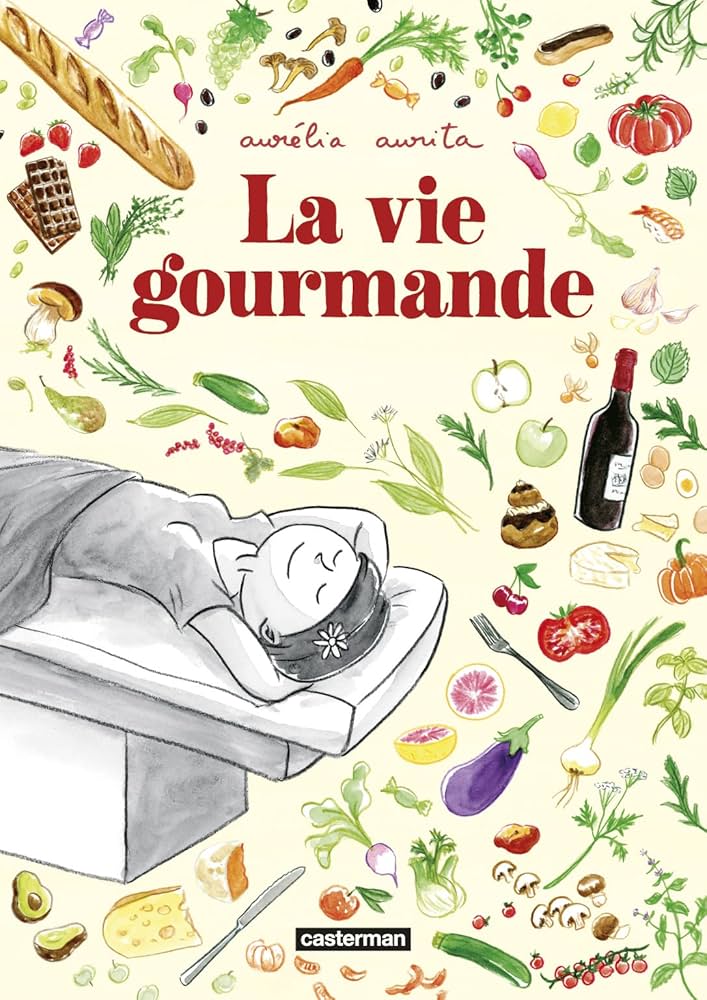

La vie gourmande d’Aurélia Aurita

Août

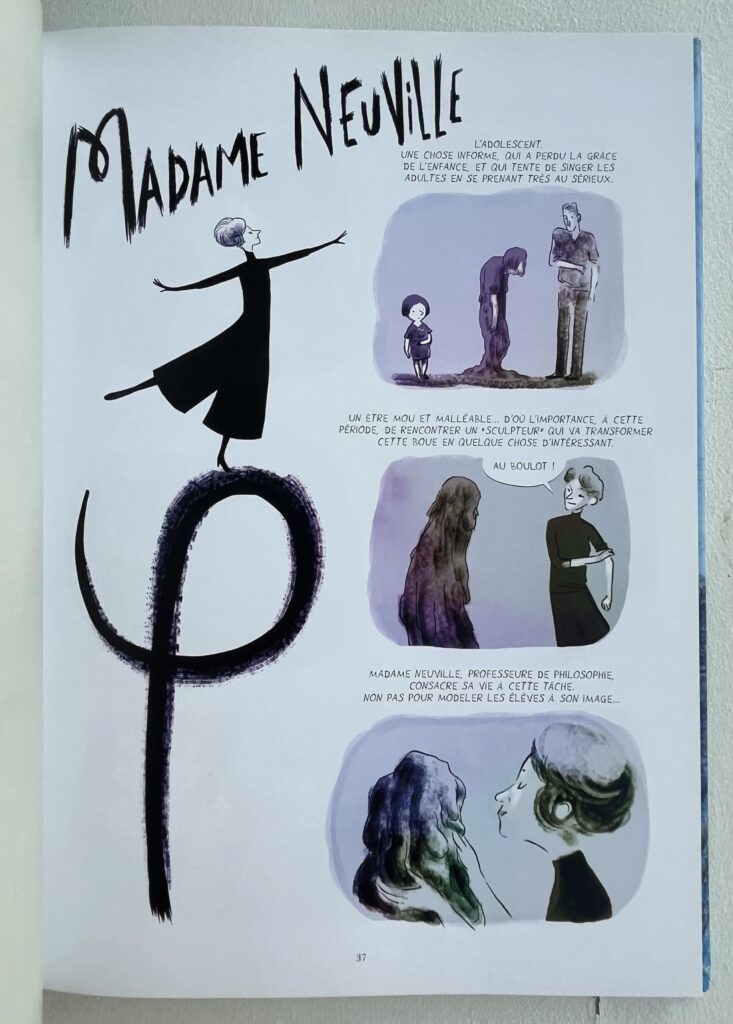

Amalia d’Aude Picault

Septembre

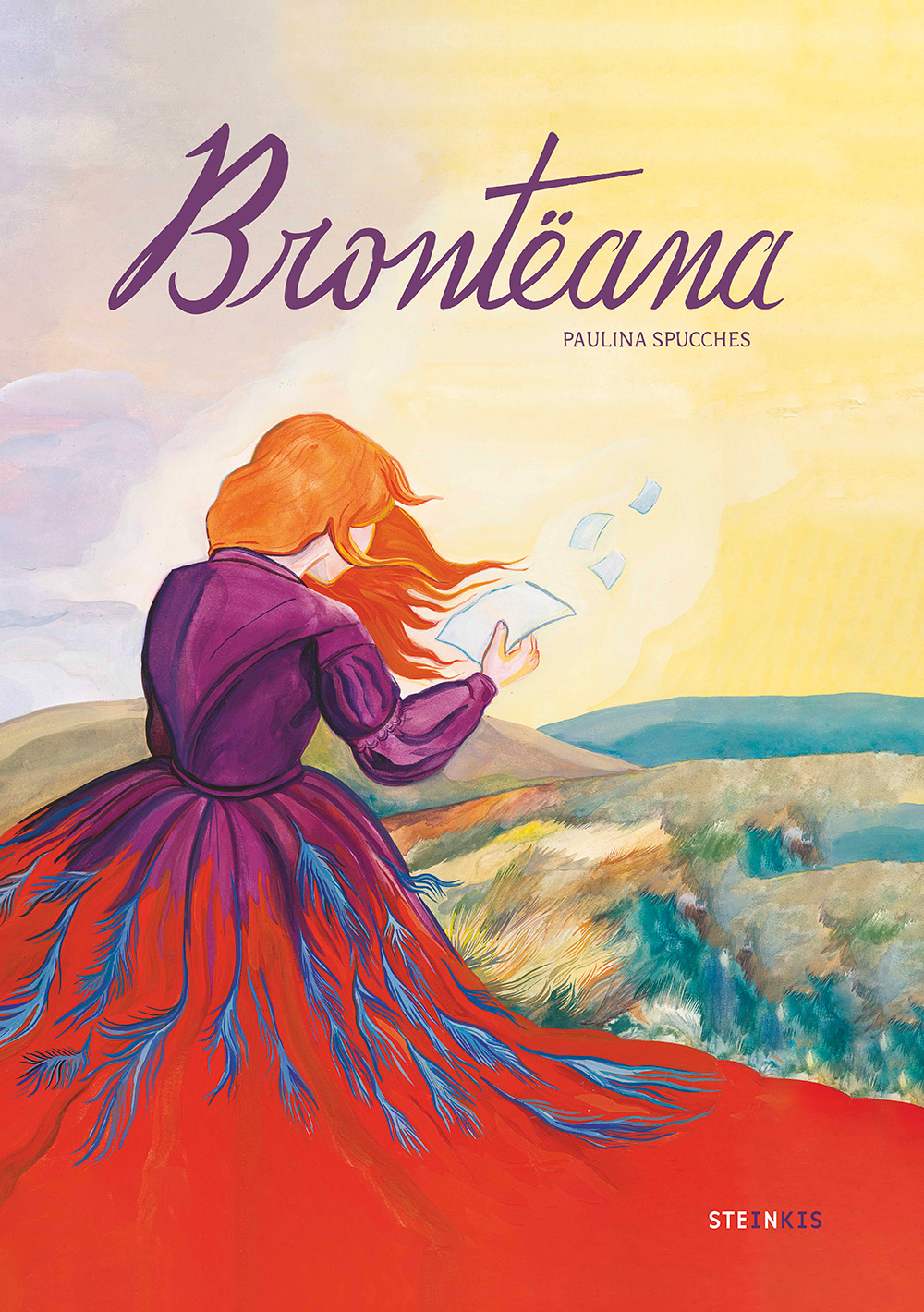

Brontëana de Paulina Spucches

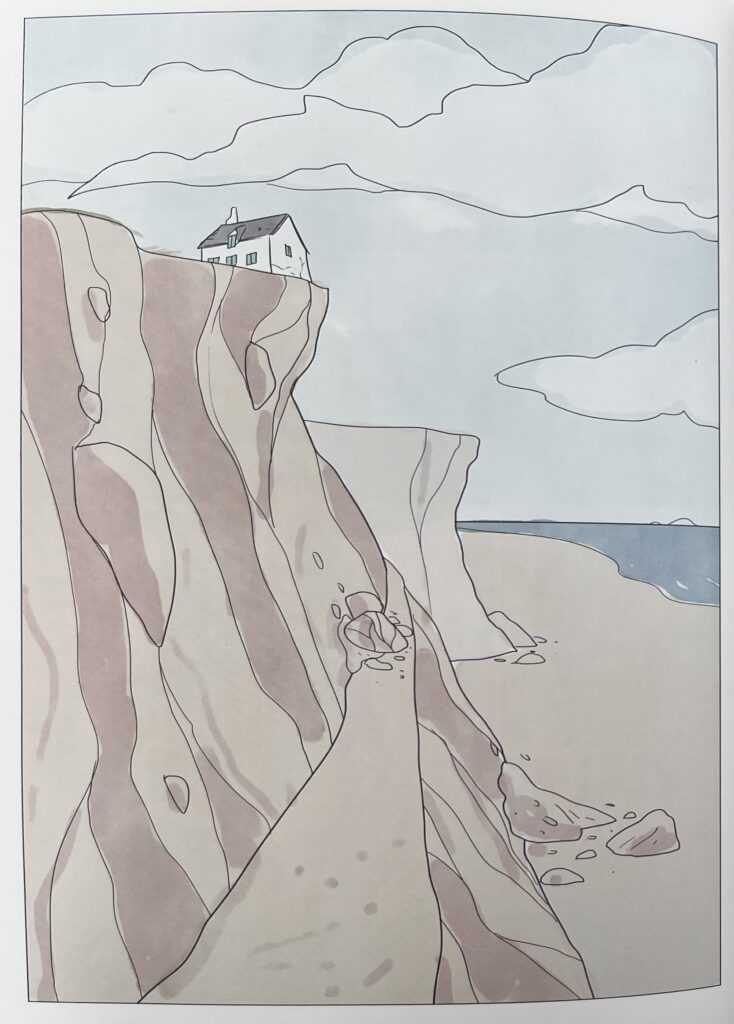

La jeune femme et la mer, de Catherine Meurisse : j’aime toujours autant le trait et l’humour, mais le récit pour moi ne fonctionne pas cette fois.

Octobre

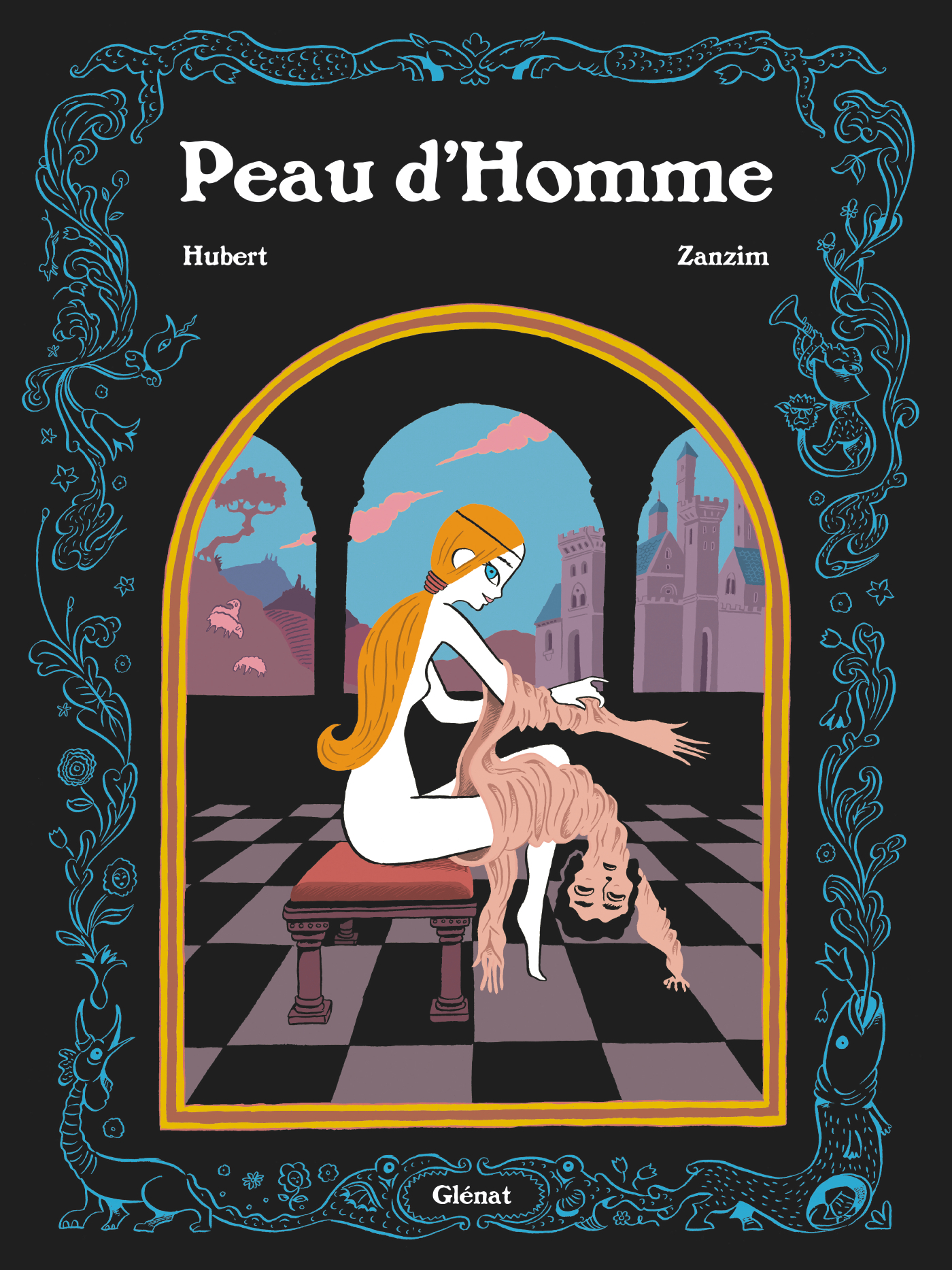

Peau d’homme d’Hubert et Zanzim 🧡

Blanc autour de Wilfried Lupano et Stéphane Fert

Novembre

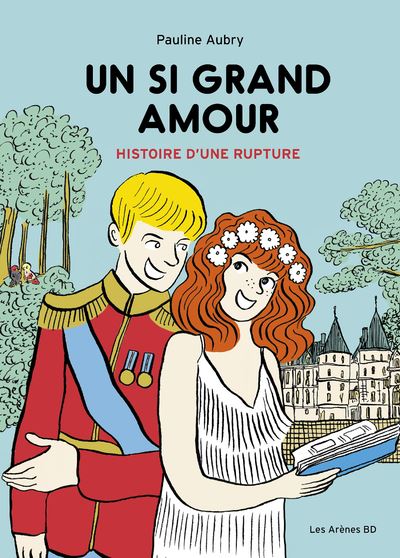

Un si grand amour, histoire d’une rupture de Pauline Aubry 💛

Plusieurs fois, je me dis qu’il faudrait mettre en récit ce qui se trame d’enquête chez le psy, et cette BD est un peu ça, en partie. Cela m’a fait l’effet que Liv Strömquist semble faire autour de moi (mais pas sur moi).

Décembre

La Mer verticale de Brian Fresch et Ilari Urbinati

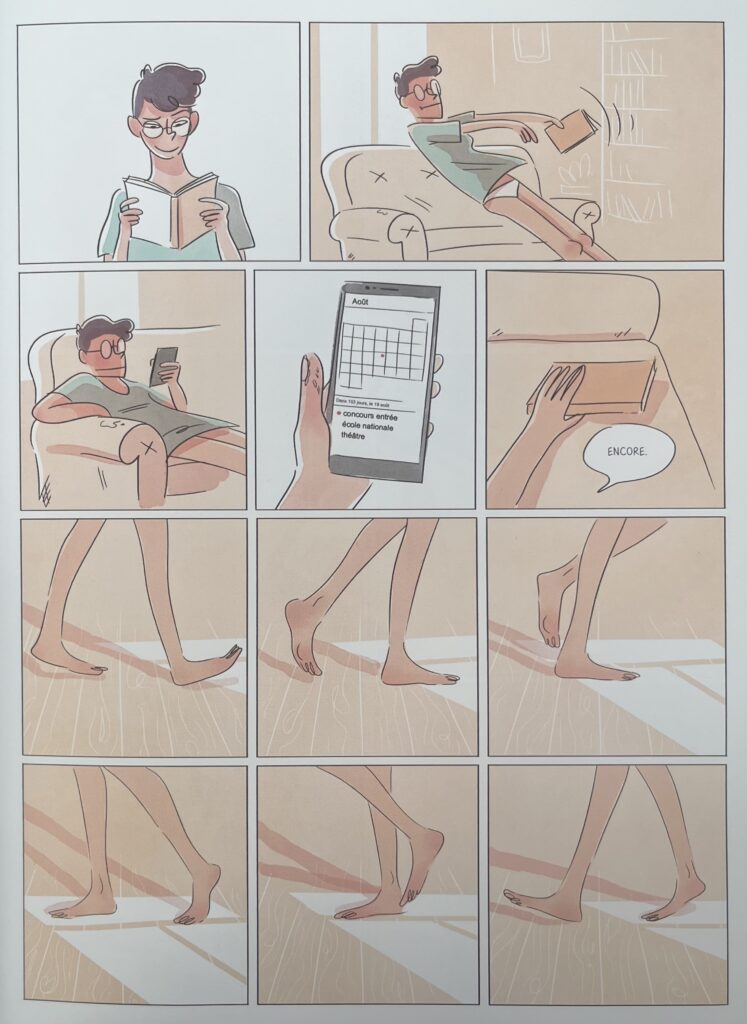

L’été du vertige d’Adlynn Fischer

(Les quatre dernières BD n’ont pas été empruntées mais lues sur place, entre les cours que je prends et ceux que je donne.)

(J’essayerai de mettre en forme les planches capturées en souvenir qu’il reste encore dans mon téléphone…)