Chroniquettes de la souris

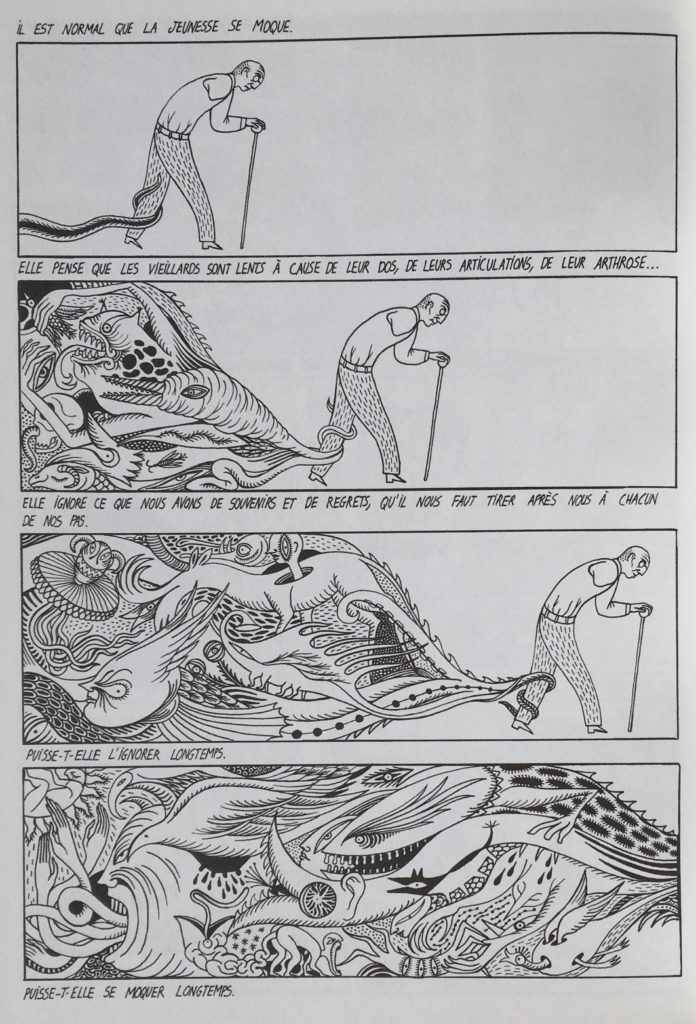

Clair obscur, de Kathryn & Stuart Immonen

(2010 pour la VO Moving Pictures)

Plus obscur que clair. À force de ne distinguer qu’à demi les personnages, j’ai l’impression d’être passée à côté des tenants et aboutissants de l’intrigue, sans même réussir à trancher entre parti-pris narratif ou lacune de lecture (ce qui m’évite d’être vexée, ceci dit, ce n’est peut-être pas si mal). La relation entre la curatrice canadienne qui trie des œuvres dans les sous-sols parisiens et l’officier du Reich (dixit la quatrième de couv’) qui semble tout à la fois son supérieur, son collègue, son amant et son geôlier, était pourtant fascinante d’ambiguïtés et de rapports de force sans cesse prêts à être renversés.

Parlant à une œuvre…

Et toujours une fascination de retrouver dessinés des lieux que je connais (ici les arcades de la rue de Rivoli).

![]()

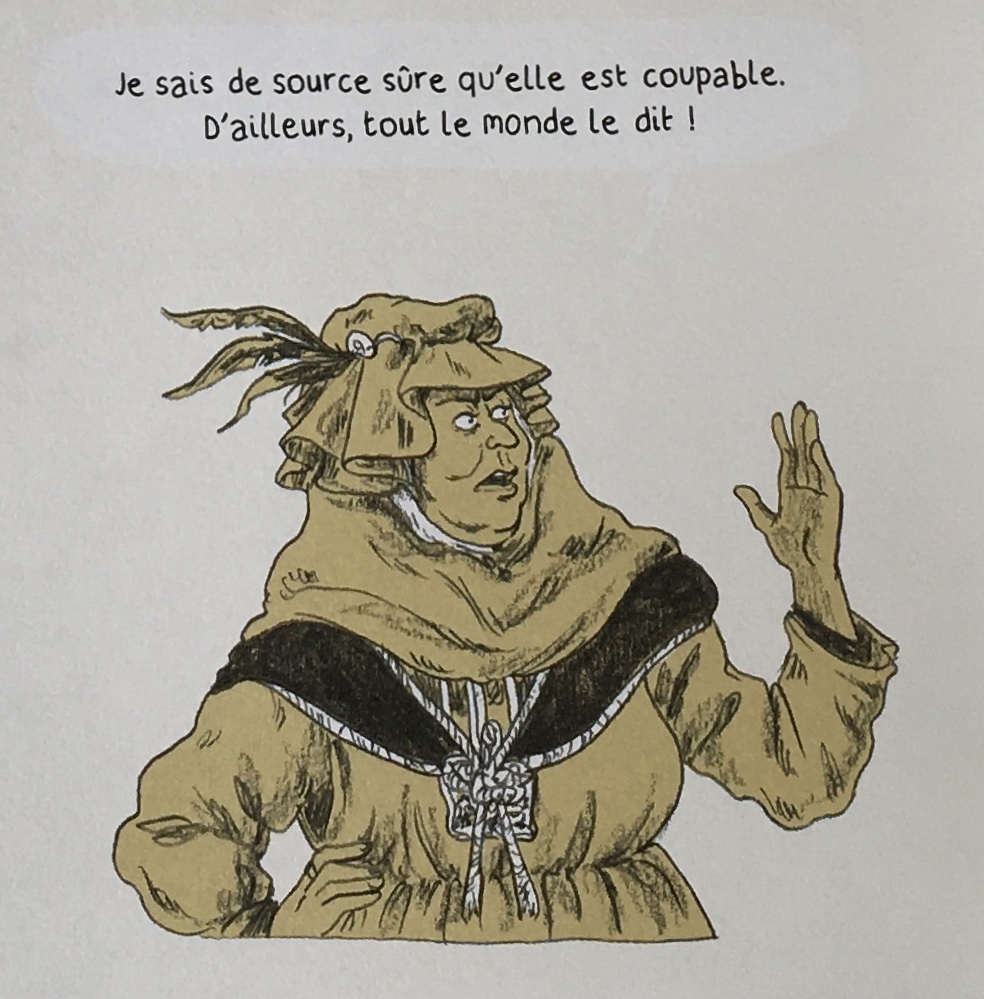

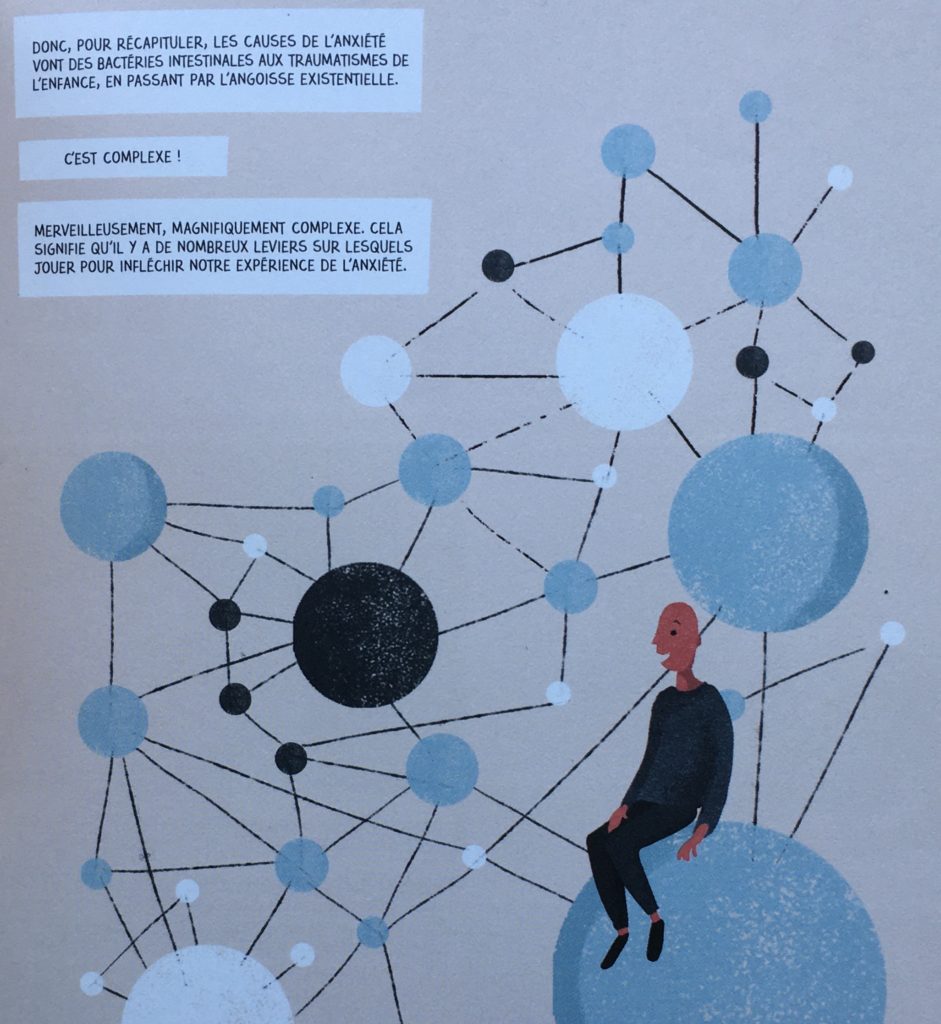

L’Anxiété, quelle chose étrange, de Steve Haines et Sophie Standing (2019)

Quelle chose reloue, j’aurais dit, mais tout est question de point de vue. On oscille entre la BD de vulgarisation scientifique et la plaquette de self-help mental posée sur la table basse dans la salle d’attente, c’est assez étrange.

![]()

Les Envahissants (Le gros, la pute et le sergent), de Maloup et Marie Voyelle (2010)

J’ai aimé la rondeur du trait, l’âpreté sous-jacente de l’histoire et la fantaisie du récit : un gros phoque (tendre), une bombe sexuelle (vierge) et un GI (qui aime lire) investissent l’appartement d’une thésarde terrassée par sa deadline. Chacune de ces créatures imaginaires la soutient à sa manière et met de la couleur (orange phoque, rose sexy, violet de combat) dans son monde en noir et blanc, qui ne respire que par la cour de récréation sur laquelle donne la fenêtre de la cuisine.

Bonus pour ce personnage masculin tout à fait mon genre, et qui a le bon goût de rester en marge de l’histoire :

![]()

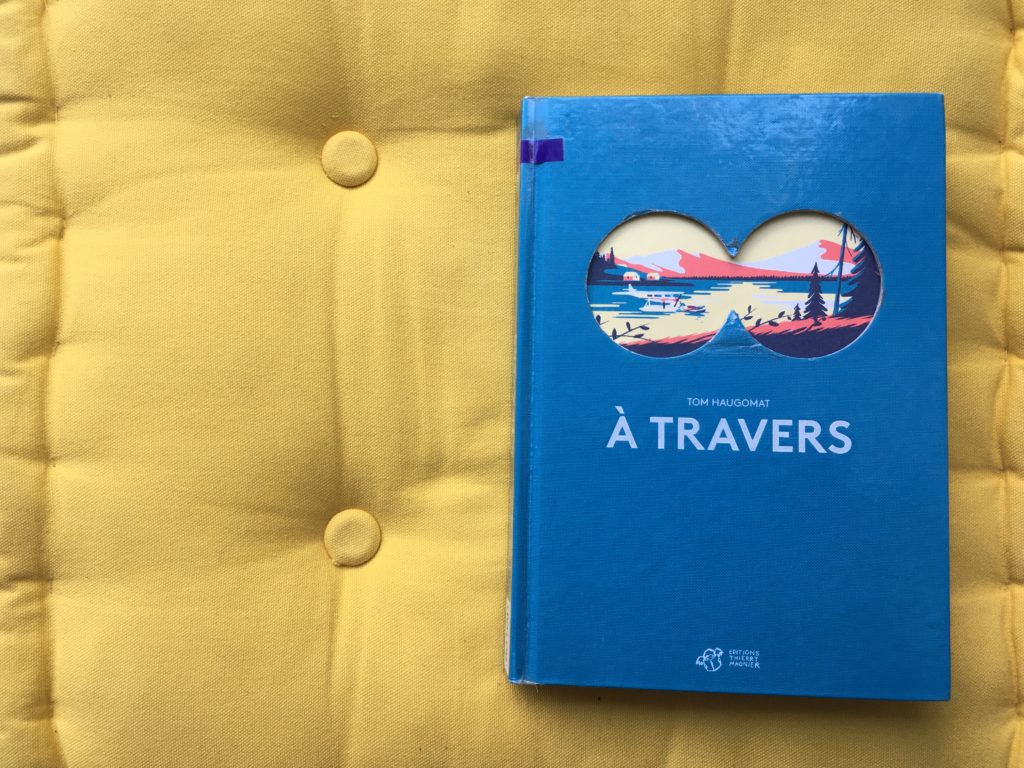

À travers, de Tom Haugomat (2018)

Cette histoire sans mots fonctionne par doubles pages : à gauche, une saynète avec le protagoniste ; à droite, ce qu’il voit, à travers l’ouverture de sa couveuse, sa loupe de petit garçon curieux, son télescope, la fenêtre de sa chambre, de sa voiture, la visière de son casque, l’écran de son ordinateur… À chaque page tournée, une année s’est écoulée, et c’est tout une vie que l’on voit ainsi défiler, avec ses instants anodins ou exceptionnels, ses joies et ses tragédies, les cycles qu’elle boucle – tout une vie en quatre couleurs, pour un exercice de style virtuose et poétique.

Cette maîtrise graphique, vraiment ! Presque chaque vignette pourrait être une illustration autonome…

![]()

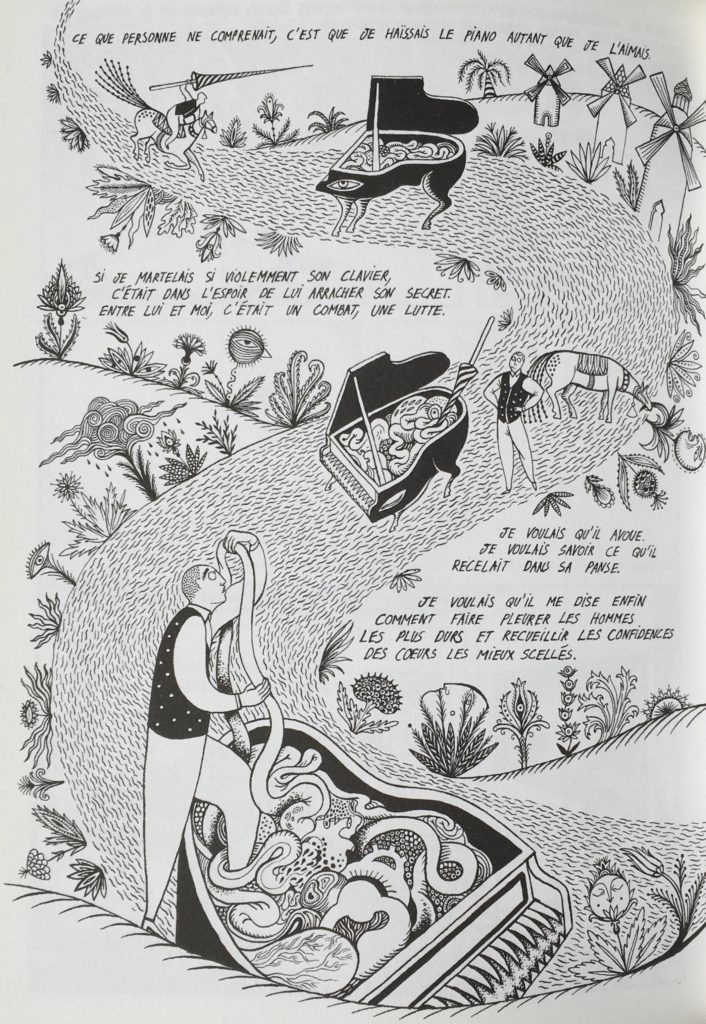

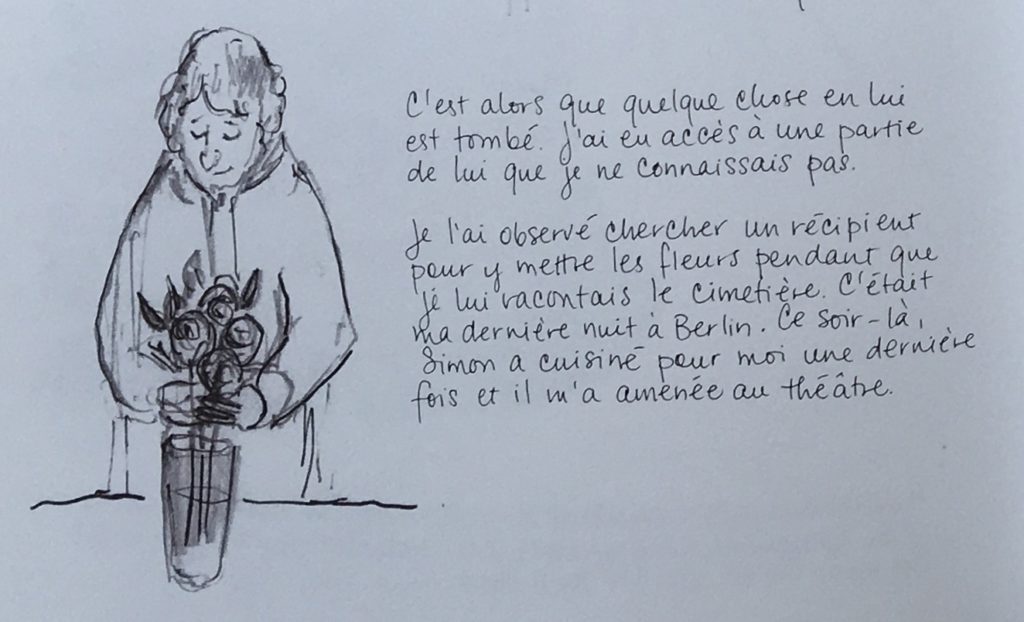

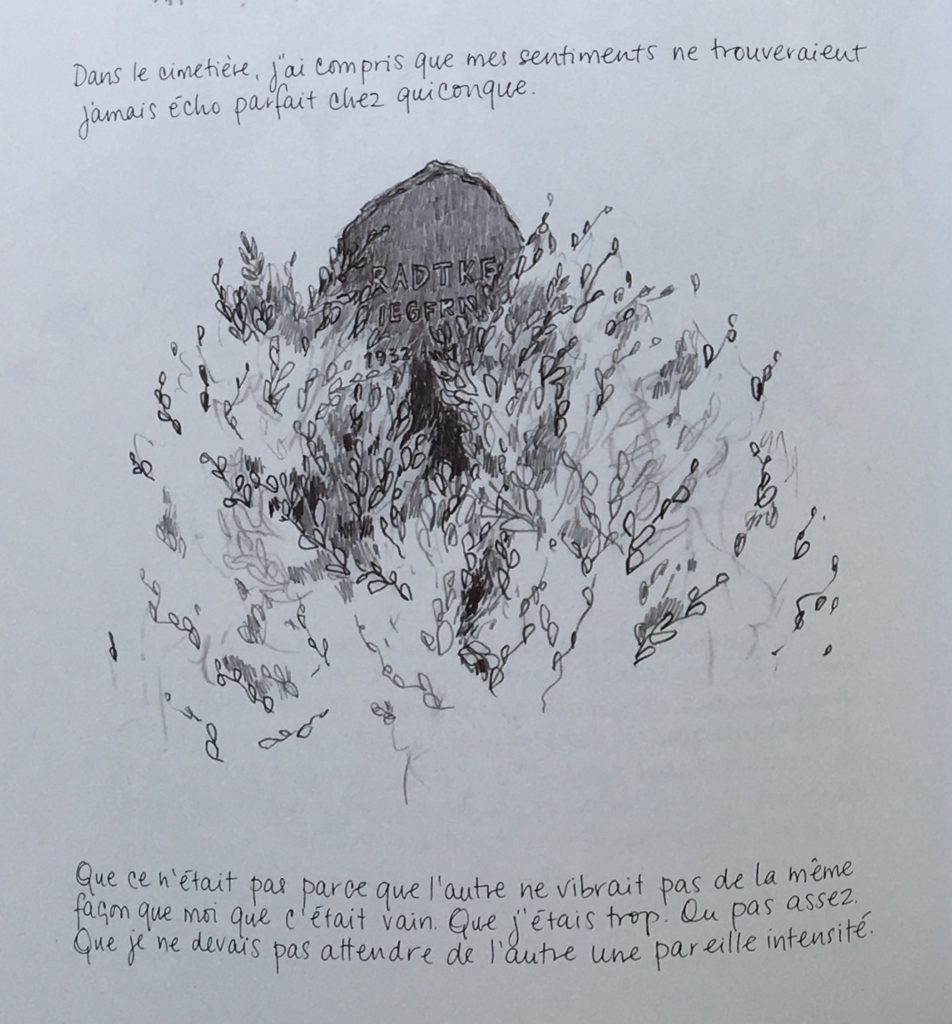

Le meilleur a été découvert loin d’ici, de Mélodie Vachon Boucher (2012)

C’est une histoire de deuil ou de renaissance à soi, quelque part entre une abbaye canadien et Berlin, et presque davantage un carnet de voyage intérieur qu’une bande-dessinée : les pensées se notent près des décors qui les ont vu surgir. Je les ai lues comme chuchotées à mon oreille, entendant la sensibilité de l’autrice résonner avec la mienne, à travers l’écriture fine, dans le choix des mots comme dans la graphie, et les dessins coloriés sans couleur ni hâte, honnêtes avec leur traits de bâti non effacés, intimes.

(Le titre est un vers d’Éluard.)

Le plaisir d’observer des gestes auxquels on ne pense plus :

Et pour finir sans rien dire de la très belle clôture-réouverture, je reprendrai seulement la citation en exergue au début de l’ouvrage, qui me touche sans que je sache au juste pourquoi : « Porter en soi un cloître où sans cesse passent et repassent des robes blanches et parer à ce que la boue de sa propre marche n’y fasse point tache. » (Simone Routier, Le Long Voyage)

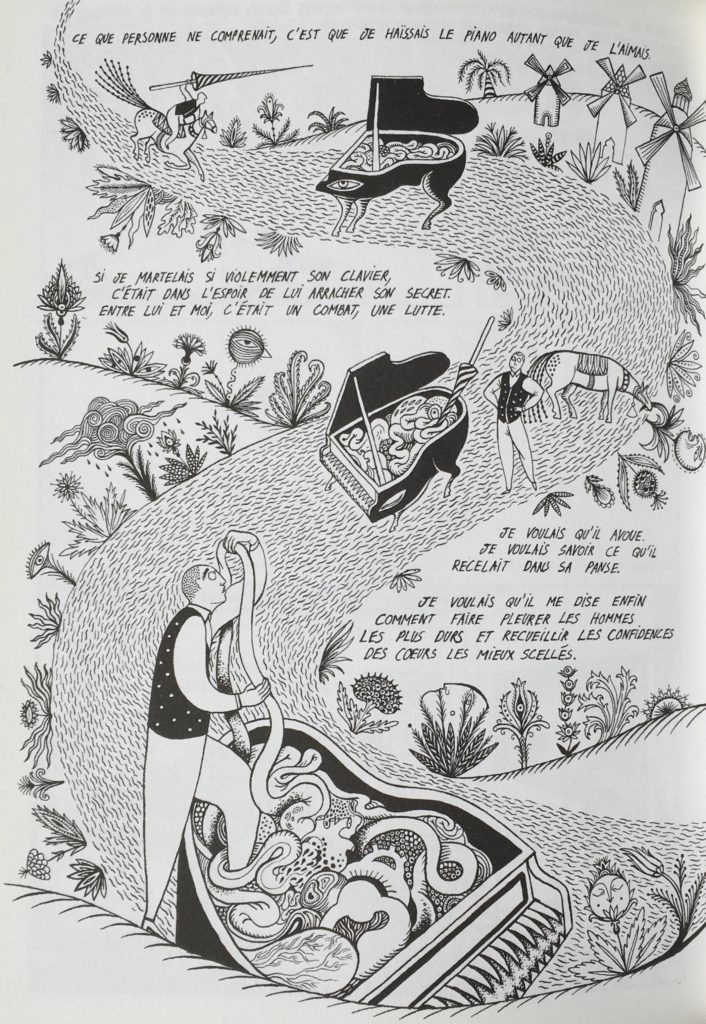

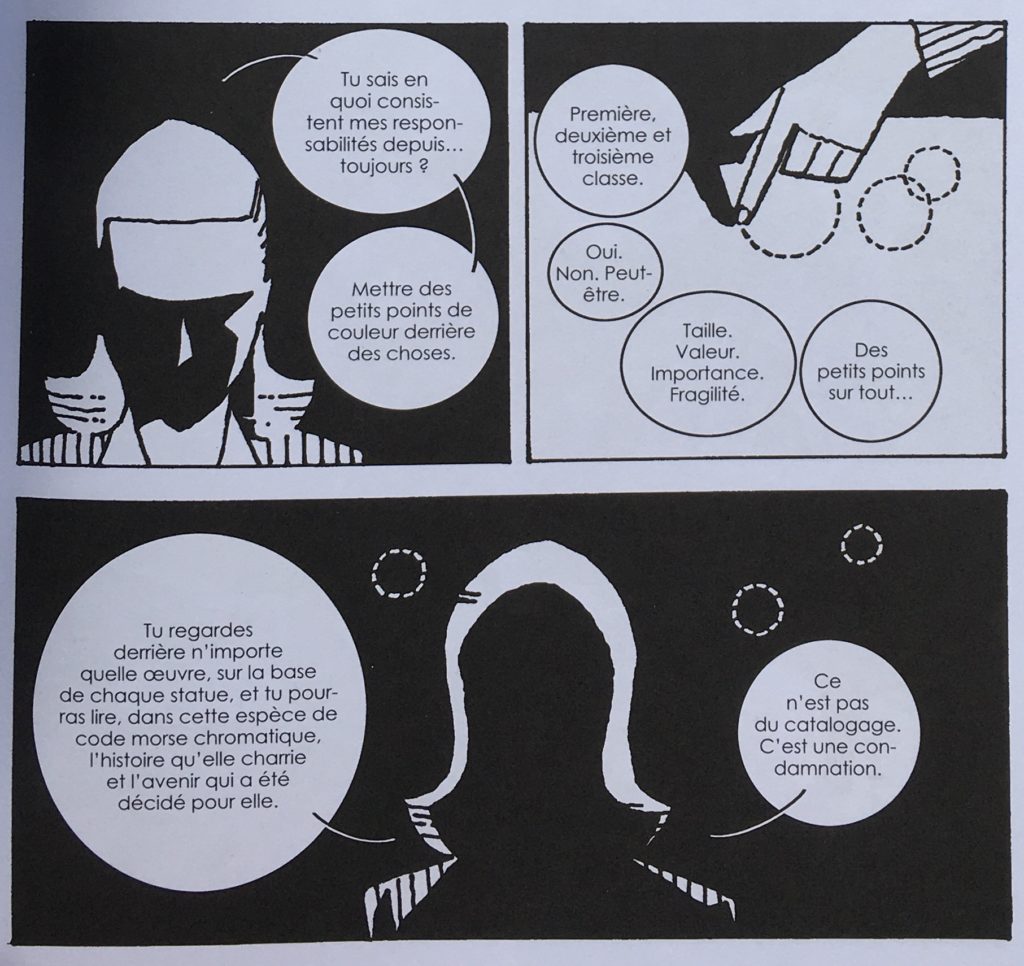

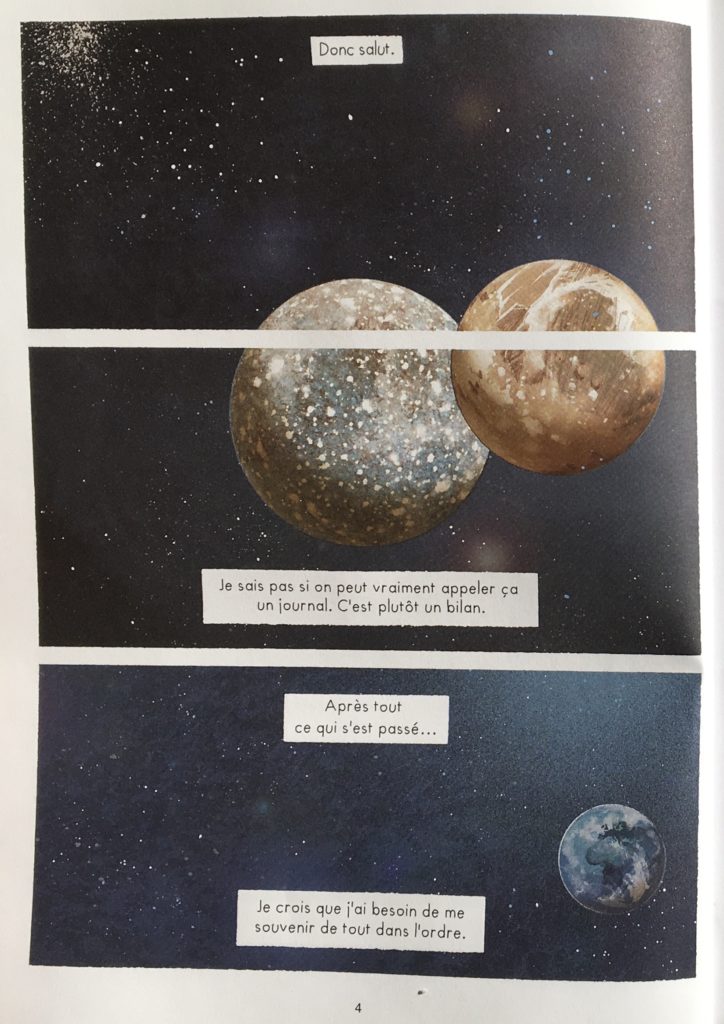

La Carte du ciel, d’Arnaud Le Gouéfflec et Laurent Richard (2017)

Je craignais l’histoire d’extraterrestres, mais elle est rapidement escamotée par une constellation de trois adolescents qu’on apprend peu à peu à placer sur la carte d’un âge pas tendre.

Et l’incipit est merveilleux :

Cela me fait penser que je laisse bien trop filer les souvenirs de cette année… Me souvenir de tout dans l’ordre et le consigner avant de perdre l’accès à ce que j’ai pu penser ou éprouver pour en appréhender la métamorphose, oui, j’aimerais en retrouver le chemin.

![]()

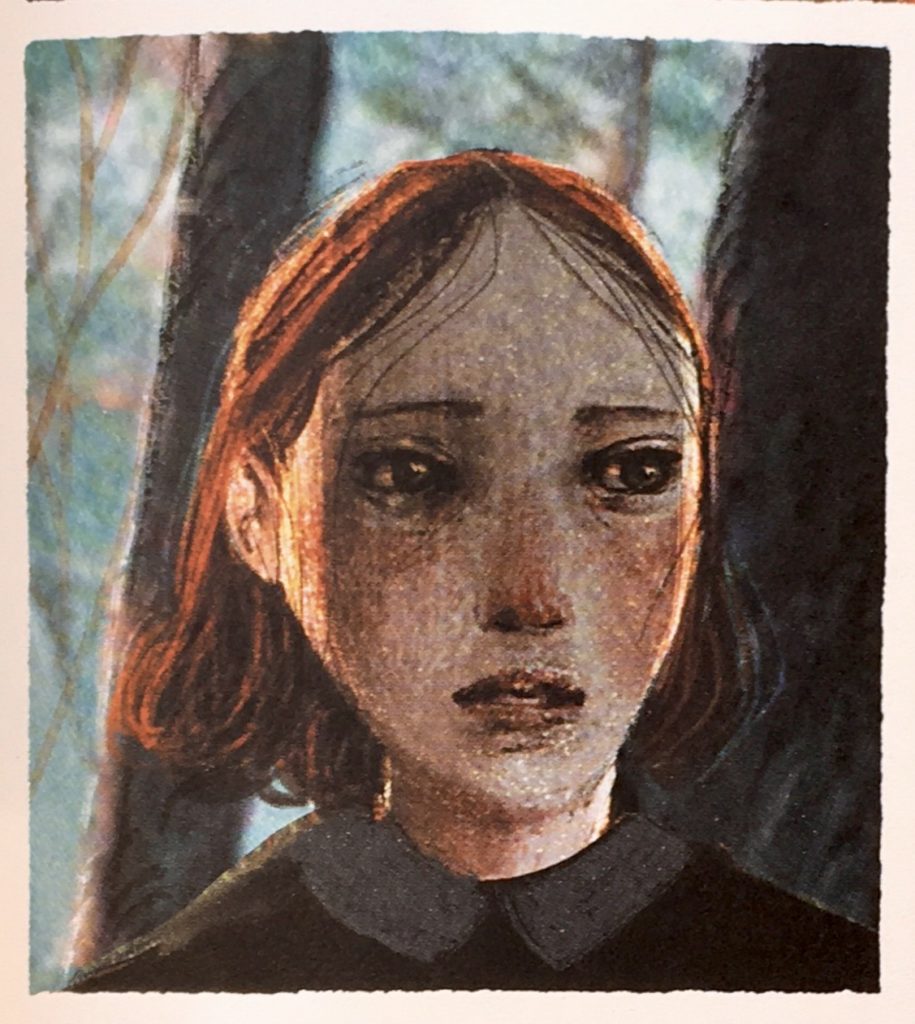

La Rousseur… pointée du doigt, de Charlotte Mevel (2021)

Depuis ma lecture enfantine d’Anne et la maison aux pignons verts, la rousseur me semble une prédisposition à devenir héroïne. C’est oublier qu’en dehors de la fiction, tout signe de distinction a tôt fait de se retourner en discrimination. Cet essai semi-autobiographique sur la perception des cheveux roux est l’occasion de me rappeler que :

1. Il ne faut vraiment pas grand-chose aux humains pour se défier les uns des autres et discriminer quiconque manifestera le moindre écart d’avec la moyenne.

2. ORANGE POWER !

![]()

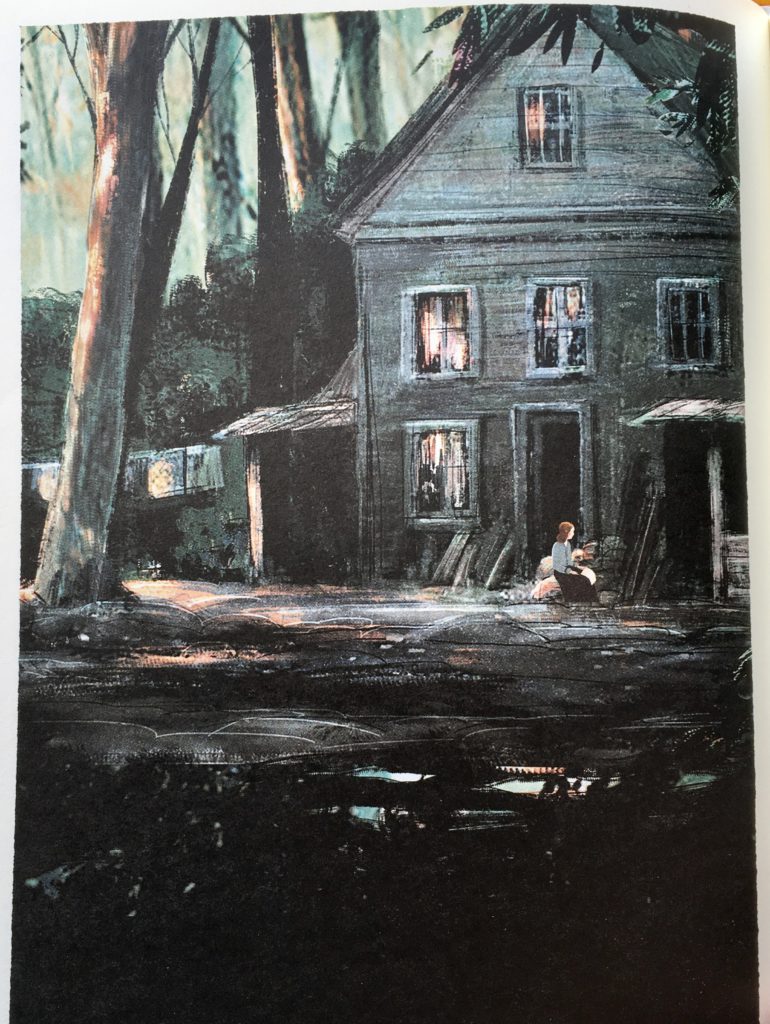

Ada, de Barbara Baldi (2018)

En détaillant les dessins, j’ai entendu résonner dans ma tête le « C’est dégueulasse » que le boyfriend réserve aux effets de flou un peu forts dans les dessins. Cela m’a fait sourire, d’avoir atteint le stade de la relation où je commence à transporter son regard avec moi, et je me suis demandée ce que j’en pensais moi, de ce drôle de mélange de brosses, des paysages épurés splendidement aquarellés,

d’autres chargés comme si l’on avait dessiné par-dessus une photo floutée avec une brosse crantée d’aspect métallique,

et ces visages étranges, rudoyés-révélés comme griffés sur une carte à gratter…

Il y a là quelque chose qui me gêne, mais qui m’attire, aussi. Une manière de ne pas choisir, de juxtaposer tout, et de laisser les visages changer davantage encore que leurs expressions.

![]()

Saudade, de Fortu (2016)

À la médiathèque de Roubaix, il y a un coin de livres qui devraient être rangés aux quatre coins de la bibliothèque, mais qui sont rassemblés là parce que « faciles à lire », pour les gens qui ne sont pas à l’aise avec la langue, ont perdu l’habitude de la lecture ou veulent juste une pause à boire des mots plutôt qu’un café. Depuis que j’ai été attirée par un livre d’images assez incroyable, que j’ai picoré à toute vitesse debout, puis relu page à page assise sans même enlever mon manteau, je crois, je trouve l’idée assez merveilleuse. La dernière fois que je suis allée rendre des romans, je me suis trouvée prise de court par une averse de grêle et je me suis installée dans ce coin, en piochant Saudade. Le titre me plaisait davantage que le trait, du coup je l’ai lu comme on lit un roman, en courant d’une ligne à l’autre, sans accorder plus d’attention aux dessins que je n’en aurais eu pour des vignettes anecdotiques en début de chapitre. Peut-être que cette lecture tronquée, irrespectueuse pour l’auteur mais vivante, plaisante pour moi, pourrait en elle-même constituer l’une des ses scènes douces-amères.

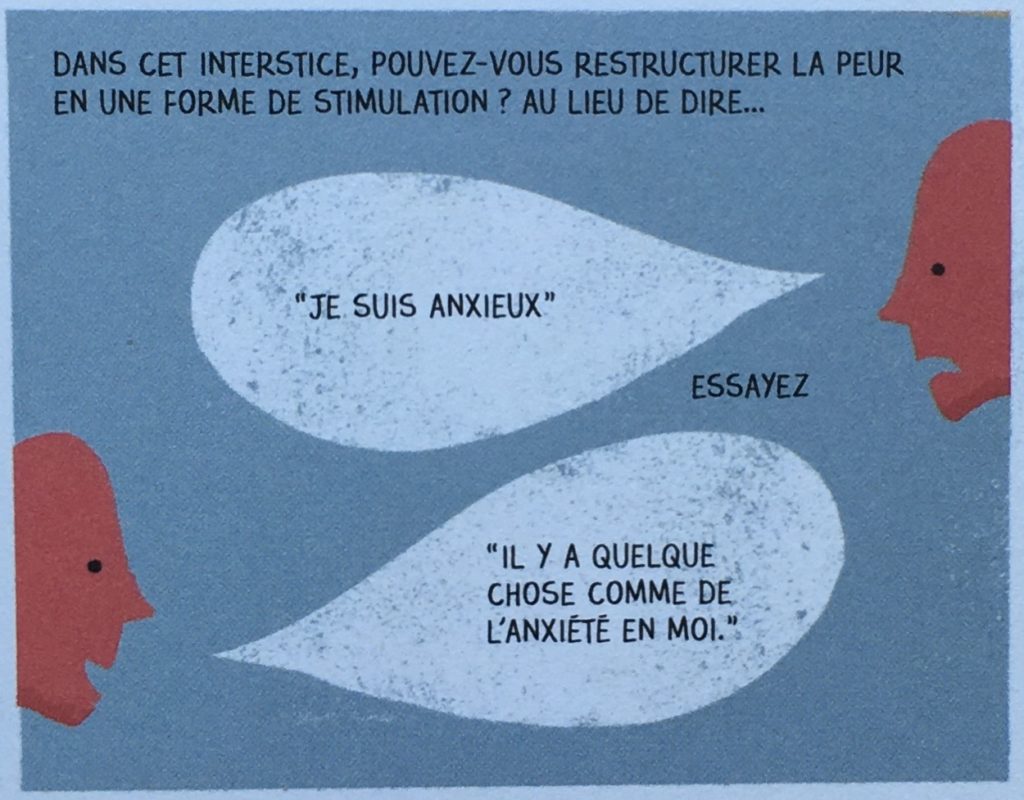

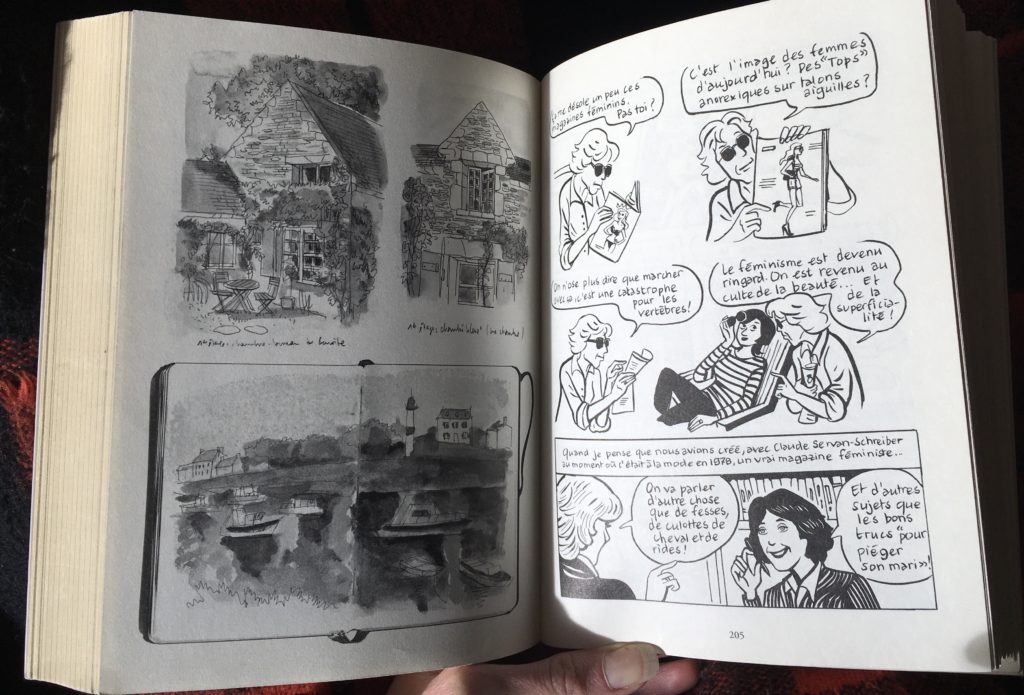

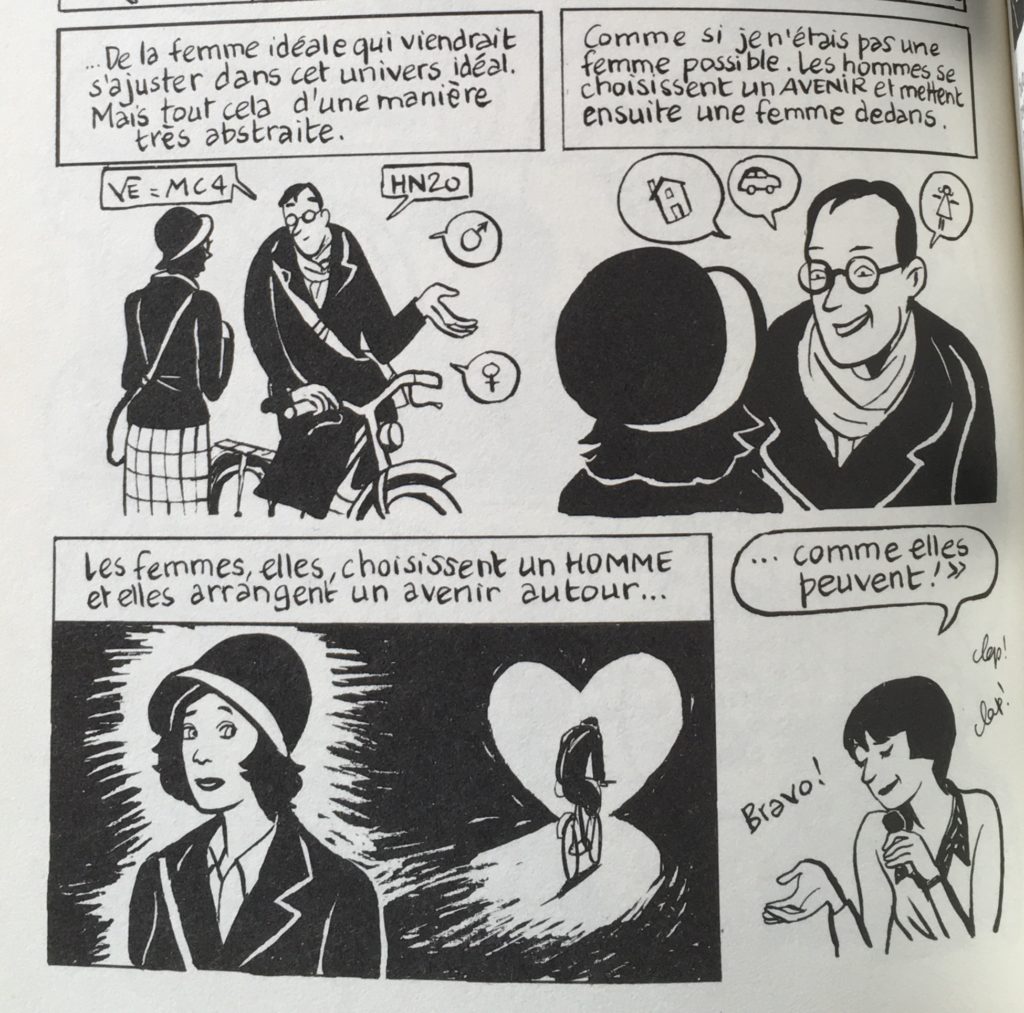

Ainsi soit Benoîte Groult, de Catel

J’étais curieuse d’une bande-dessinée sur l’autrice d’Ainsi soit-elle (essai que je n’ai pas lu, contrairement aux Vaisseaux du cœur, qui m’ont laissée fascinée par cette capacité à vivre ses amours en dehors du cadre même d’une relation). Je doute cependant que l’écriture au fil de l’eau et des rencontres avec la romancière puisse se substituer avec avantage à un scénario : il y a à boire et à manger dans ce biopic, où se dessine l’image d’une femme féministe, mais aussi un brin réac (cela prête à sourire quand Benoîte Groult dénigre la bande-dessinée sans en connaître autre chose que Bécassine, mais le malaise affleure quand il est question de l’affaire DSK).

Des extraits du carnet de croquis de la dessinatrice s’intercalent avec la bande-dessinée proprement dite, et je regrette que celle-ci ne soit pas entièrement dessinée dans ce style de croquis bien plus vivant et délicat que le trait dont la grossièreté est apparemment censée « faire BD ».

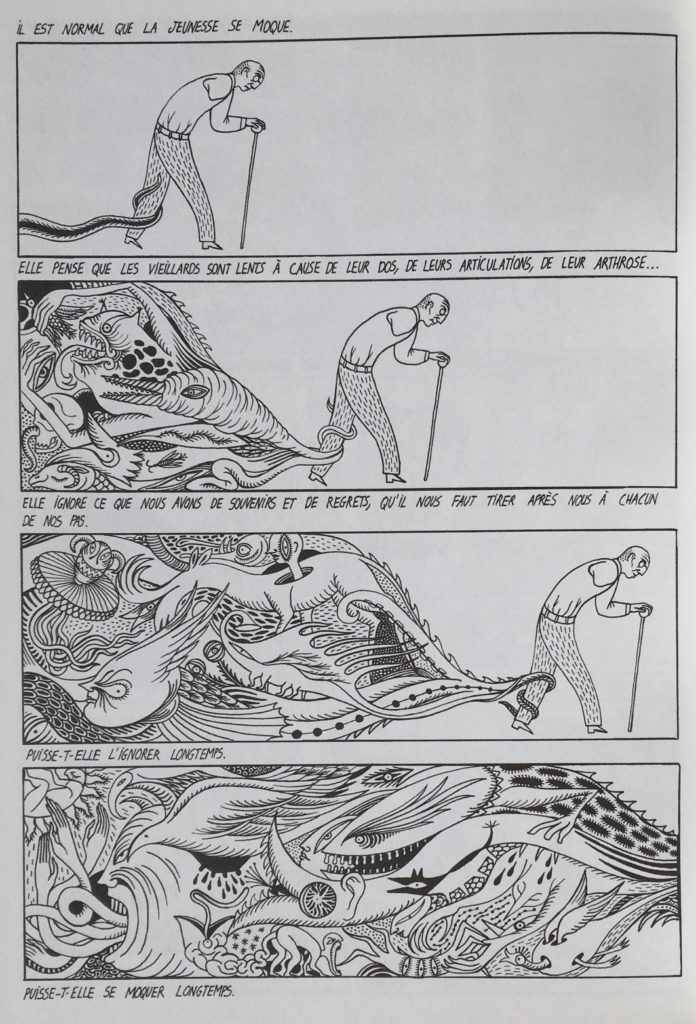

Pour finir sur une note plus stimulante, je vous propose cette réflexion en quatre cases, qui m’a frappée :

Je me suis rappelée les plans de vie quinquennaux de mon ex et la manière dont j’essayais, au moins en pensée, de m’y intégrer.

Je me suis rappelée les plans de vie quinquennaux de mon ex et la manière dont j’essayais, au moins en pensée, de m’y intégrer.

![]()

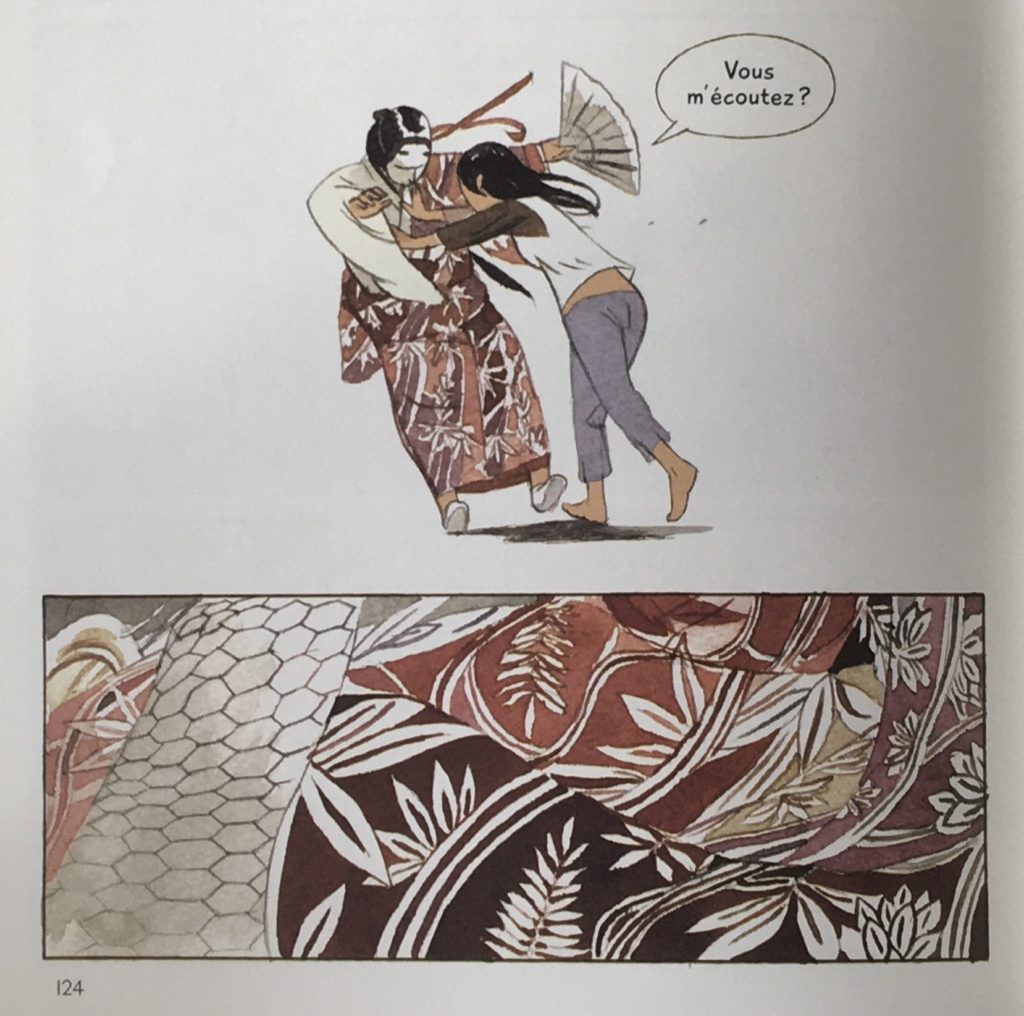

Un thé pour Yumiko, de Fumio Obata

Une très belle histoire où un deuil vient remuer la question des origines, familiales et géographiques, en regard avec les directions que la vie prend par succession de choix et de hasards.

« Depuis combien de temps je vis ici ? Au milieu de ce bruit, de ce chaos, de cette agitation, de cette énergie… De toutes ces possibilités. Je me souviens encore de la première fois que je suis arrivée en ville. Mon excitation d’être entourée par ces vies multiples, des vies aux racines et aux cultures différentes des miennes. J’ai fini par m’y créer un petit espace à moi. Ça n’a pas été facile. Ça m’a demandé beaucoup de travail, de détermination et de chance… Et ça m’en demande encore. »

Dès les premières pages, je me suis trouvée nostalgique de Londres :

Il y a quelque chose de particulier à reconnaître dessiné un lieu que l’on aime. Quelque chose d’autre encore à reconnaître à un détail un lieu lointain que l’on a visité. L’héroïne et sa mère étaient dans un restaurant de poisson à Kyoto, et…

… ce noir, je savais d’emblée (d’instinct et de souvenir) où c’était, avant même le plan plus large qui a confirmé la ruelle de restaurants derrière la rivière. Curieux, cette familiarité sans affect avec un lieu traversé à l’autre bout du monde.

J’ai aimé la manière dont l’intensité de lumière est rendue par le blanc, qu’il s’agisse d’un reflet sur la rivière, de la puissance d’un réverbère ou de l’éclat d’une fusée de feu d’artifice.

L’aquarelle rend visible la sensibilité et la justesse qui infusent ce récit, jusque dans la structure de sa narration. Regardez plutôt cette transition, lors de laquelle l’héroïne est ramenée de ses pensées flash-back :

Ou encore la manière dont un gros plan sur les mouvements du drapés rendent mieux encore la confusion d’une chute onirique :

Plus ça va, moins j’ai envie de critiques rédigées, structurées, argumentées. Je voudrais juste re-regarder l’album avec vous et vous montrer ce que j’ai vu, à ras de grain, de couleur et d’eau. Regardez, là. Et là. Et ça. Partager une collection d’images et d’émotions.

Ses racines sont ici, au Japon, mais sa vie est désormais là-bas, à Londres, et j’ai trouvé beau que cet écart puisse exister et perdurer sans déracinement. Cela a apaisé le paradoxe d’avoir quitté Paris pour aller plus au Nord encore, alors que je me sens mes racines bien plus au Sud – où je n’ai pourtant jamais vécu que quelques semaines par an, et où je n’irai probablement pas m’installer à la fin de ma formation, doublement retenue par la vue apaisante de mon appartement actuel et un horizon flou de vie commune, sait-on jamais. On ne sait, mais j’imagine désormais un peu plus précisément qu’on peut avoir un chez-soi quotidien et un chez-soi plus viscéral, et ne pas habiter celui-ci quand on se sent si bien dans celui-là.

![]()

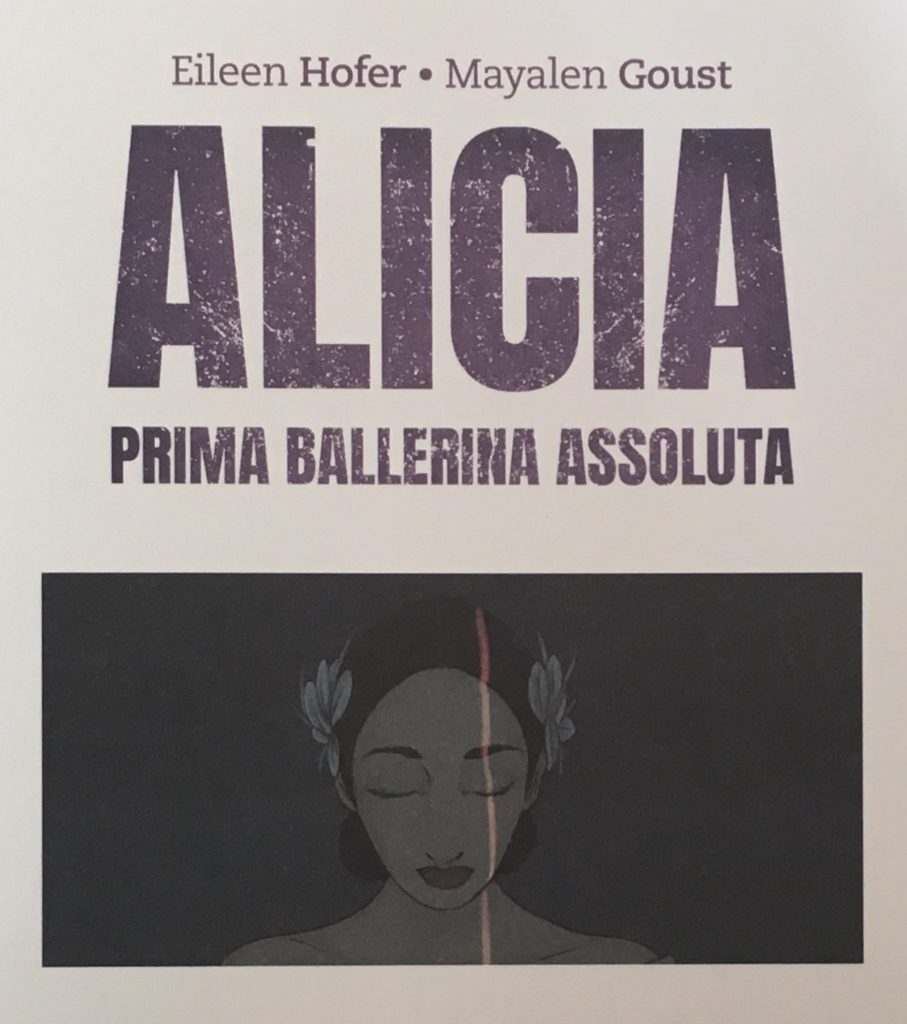

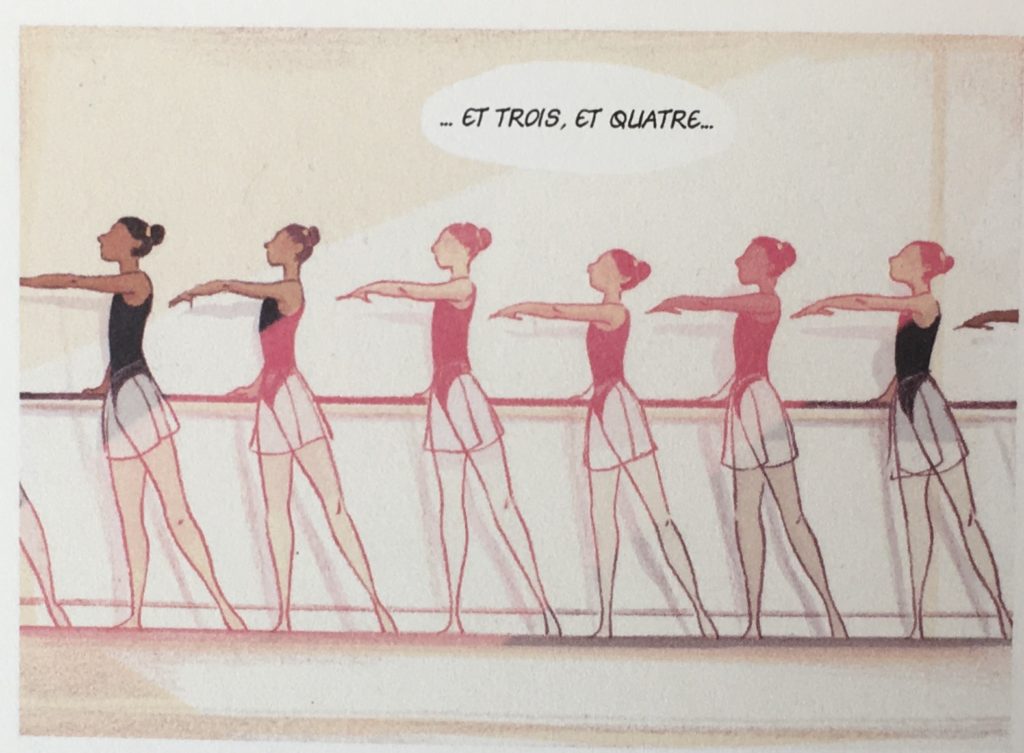

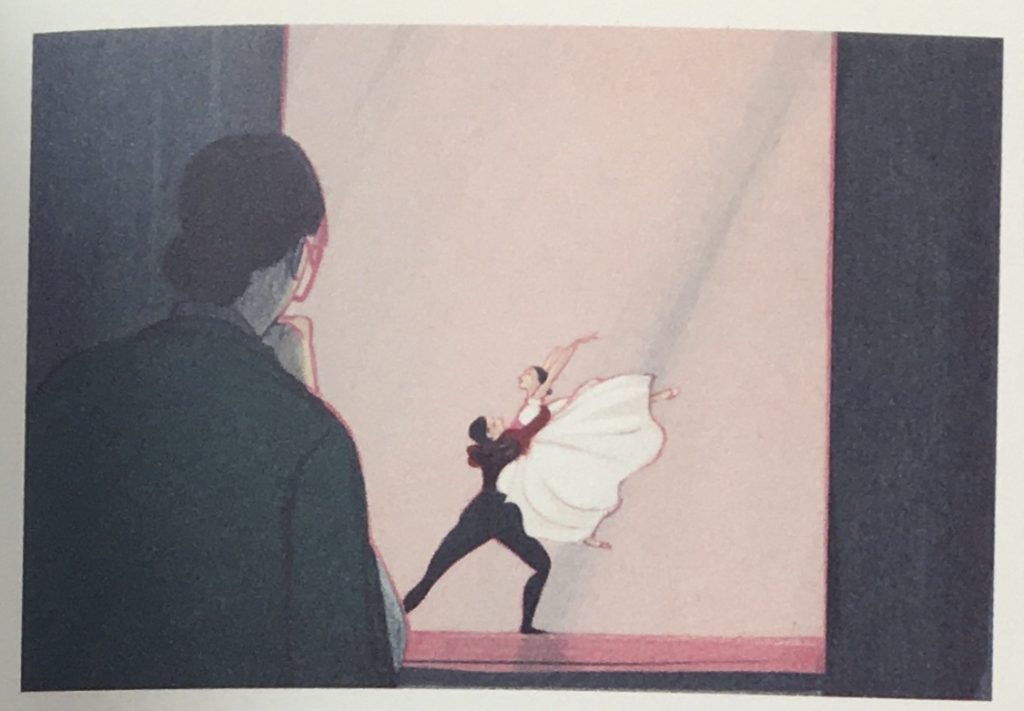

Alicia, prima ballerine assoluta, d’Eileen Hofer et Maiale Goust

Rien que ce trait de lumière sur ce visage, sur la page de garde…

Et juste après, les couleurs qui réchauffent :

J’ai montré cette bande-dessinée au boyfriend en visio sur WhatsApp, et même avec ma caméra mal nettoyée, il a mis direct dans le mille en soulignant que même les couleurs froides étaient travaillées comme des couleurs chaudes. C’est exactement ça, le bleu qui tire sur le rose dans une acmé de violet qui ne dit pas sa couleur.

La rose devient la couleur de la chaleur cubaine, dans laquelle les corps tentent de travailler sans s’évanouir…

… et la couleur de la lumière scénique, qui réchauffe et donne à sentir le noir fœtal de la salle :

Les photos ne rendent pas justice à la beauté chromatique de l’ouvrage…

Une fois n’est pas coutume, on sent que la dessinatrice connaît la danse. Mêmes quand les positions sont anatomiquement impossibles, on sent les lignes idéales du ballet. Elles sont exagérées, déformées, jusqu’à faire lever les épaules en grand jeté, mais le mouvement est là, il est juste.

La bande-dessinée ne parle pas que de danse, pourtant. Au lieu d’un biopic mal fagoté, la dessinatrice se sert de la figure d’Alicia Alonso pour dresser un portrait de Cuba sur plusieurs dizaines d’années, naviguant entre l’hier de la danseuse révolutionnaire et l’aujourd’hui des jeunes filles à la barre dans l’école de la prima donna aveugle. La danse n’est pas un prétexte non plus : on sent, en s’en éloignant par moments, comment l’histoire du ballet de Cuba est indissociable de son île, entre accès de privations et accès à la culture. La madone du ballet y est vue de loin, comme l’icône qu’elle est, mais aussi dans la mise en perspective d’une sensibilité moderne, qui ne pourrait pas passer sous silence la question du racisme et le fait qu’Alicia Alonso était probablement un peu trop de son temps là-dessus…

(Vous ne trouvez pas qu’elle a un petit côté Cruella / Disney dans cette dernière planche ?)

Le jour où elle n’a pas fait Compostelle, de Beka, Marko et Cosson

Cet ouvrage fait probablement partie de ces bande-dessinées didactiques où le dessin aère davantage le texte qu’il ne fait corps avec lui ; on pourrait presque s’en passer. On ne s’en passera pas, pourtant, parce qu’il supporte le texte de la même manière que la marche supporte la réflexion, la met en branle et l’entretient – tant pis si, par moment, on oublie le paysage qu’on traverse ; il s’imprime en nous autrement, tissé dans les pensées auxquelles il a permis de s’épancher. (Spéciale cacedédi à Klari)

Le jour où elle n’a pas fait Compostelle est la suite de Le jour où le bus est reparti sans elle. Il y est cette fois questions d’influences, que l’auteur se garde de cataloguer comme bonnes ou mauvaises en leur substituant un nouveau terme, les aimants. Au gré d’une randonnée, la vie est passée au crible de ce champ magnétique métaphorique : il y a ce qui nous aimante et nous aide à ne pas perdre le nord, ce qui nous aimante jusqu’à nous faire perdre toute capacité d’action, et ceux qui s’aimantent avec nous, augmentant à la fois l’attraction (d’une idée, d’un produit ou d’une voie) et notre sensation d’appartenance, mais rendant aussi le grégarisme plus difficile à éviter. Bref, trouver sa voie ne se résume plus tant à trouver un chemin qu’à s’y tenir, à juste distance d’aimants contradictoires.

Sauf imprévu, de Lorem Canottière

Les paysages intérieurs m’ont perdue en chemin (je n’ai rien compris, je crois ?), mais j’ai admiré la couleur vibrante des paysages extérieurs.

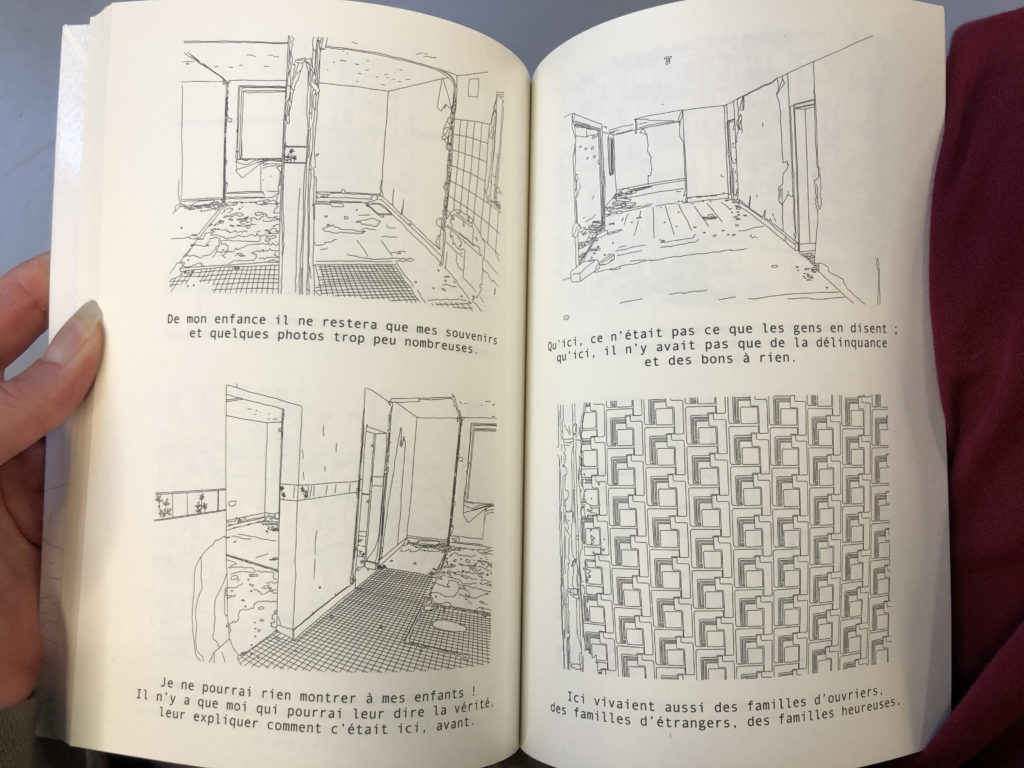

C’est aujourd’hui dimanche, de Mary Aulne et Clémentine Pochon

C’est l’histoire troublante d’un camp à l’époque de l’Occupation, mais… en zone libre. Il a hébergé des étrangères qui n’avaient aucune raison d’être mises en prison, mais que les autorités ont voulu maintenir à l’écart de la population -jusqu’à ce que ça dégénère et que le camp d’internement (soi-disant de réfugiées) devienne une étape vers les camps de concentration.

Tout est narré d’après les souvenirs de la petite Hélène, point de couleur vibrant dans un univers gris, protégée autant que faire se peut par sa mère. Ce point de vue permet de tout évoquer sans rien appuyer : on voit d’autant plus intensément ce qu’elle ne fait qu’intuitionner.

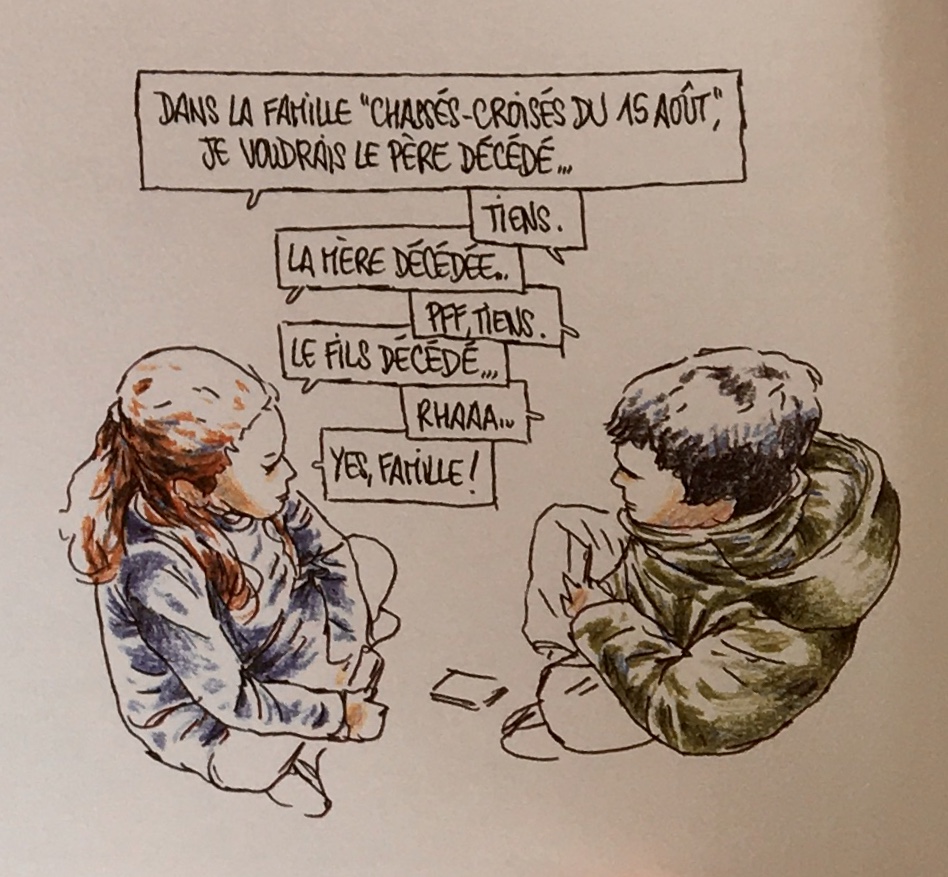

Formica, une tragédie en trois actes, de Fabcaro

A ce niveau, ce n’est plus du second degré, mais de l’alcool à brûler – qui décape un banal déjeuner de famille jusqu’au nonsense le plus loufoque qui soit. Spot-on, cruel et réjouissant.

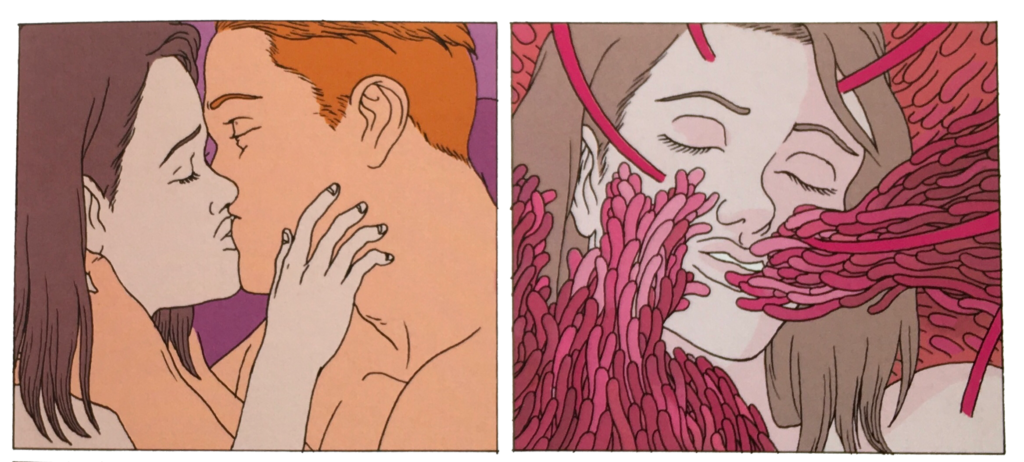

Alt Life, de Falzon et Cadène

Vous voyez les capsules et l’univers de synthèse dans Matrix ? C’est un peu le point de départ de cette BD, à la différence près qu’il ne s’agit pas d’en sortir mais d’y rentrer : l’environnement s’est tellement dégradé que la population place ses espoirs de vie meilleure dans cet univers mental parallèle. On suit les deux pionniers qui expérimentent cette nouvelle manière de vivre et, passée la phase euphorique à incarner leurs fantasmes les plus fous, tentent d’apprivoiser l’insoutenable légèreté d’une vie sans contraintes. Jusqu’au retour nécessaire du hasard et du lien.

(Aucune affinité avec le trait, mais sacrée construction.)

Les Croqueuses, de Karine Bernadou

Le trait croqué m’attirait, mais les saynètes ne m’ont pas fait rire comme elles l’auraient probablement fait il y a encore quelques années. Cela m’a semblé au mieux vaguement drôle, au pire navrant.

Le Jardin de Rose, d’Hervé Duphot

Il faut cultiver son jardin… quitte à ce que cela soit d’abord celui d’un autre : pour rendre service à Rose, qui a des soucis de santé, Françoise investit la parcelle qui a été octroyée à son amie après des années d’attente. Suite à un quiproquo qu’elle ne rectifie pas, Françoise se fait passer pour Rose auprès des membres du jardin partagé et, sous cette identité d’emprunt, va découvrir que la sienne ne lui correspondait plus. Sans connaissance ni main verte, elle se lance dans un domaine nouveau pour elle et, de bâchage en plantation, d’erreur en rencontres, se met à cultiver un autre jardin qu’elle ne savait pas avoir abandonné.

Moderne Olympia, de Catherine Meurisse

On se fait une toile ? Catherine Meurisse fait son cinéma dans le musée d’Orsay, devenu studio de tournage où les peintres sont des réalisateurs et les figurantes se promènent nues, accompagnées de leurs chérubins. Le délire reste cohérent de bout en bout, d’une inventivité folle. Comme sur les tableaux, il y a des seins et du cul partout, décomplexé, cash même, mais les situations sont beaucoup trop drôles, beaucoup trop bien trouvées et croquées pour qu’il y ait le moindre soupçon de vulgarité. J’ai essayé de faire durer le plaisir en détaillant le trait, en suivant les contours de l’allégresse, les expressions impayables, mais c’est juste jouissif : le plaisir est trop grand, on se laisse entraîner jusqu’à la fin.

Si Orsay est aussi votre musée préféré, foncez.

Bouche d’ombre : Lou 1985 (tome 1) et Louise, 1516 (tome 4)

de Maud Begon et Carole Martinez

J’ai lu les tomes dans le désordre (un bon prétexte pour tout relire), mais quel plaisir de se perdre dans cette série où le fantastique se mêle à l’histoire (histoire littéraire, de l’art, des sciences…) et de psychologie. J’adore le trait, les attitudes et postures de Lou. Ce n’est pas encore cette fois-ci que je résisterai à une héroïne rousse.

Enferme-moi si tu peux, d’Anne-Caroline Pandolfo (scénario) et Terkel Risbjerg (dessin)

En voyant qu’il était question d’art brut, j’ai immédiatement pensé au récit d’Eli sur sa visite au musée de Lausanne – puis souri en voyant que l’ouvrage était effectivement préfacé par le conservateur dudit musée. Je crois n’être pas allée jusqu’au bout de cette introduction théorique. Bien plus intéressantes sont les vies dessinées d’Augustin Lesage (ouvrier à la mine, qui se met à dessiner sous influence surnaturelle), de Madge Gill (idem, dessin sous influence), du Facteur Cheval (un original qui a passé son existence à construire un improbable palais avec des pierres ramassées lors de ses tournées), d’Aloïse (enfermée pour schizophrénie, dessinatrice), Marjan Gruzewski (trahi par sa main qui ne lui obéit plus, il dessine dans des états de transe) et Judith Scott (plasticienne trisomique qui tisse des cocons autour d’objets qu’elle fait ainsi disparaître).

Leurs parcours et la qualité artistique intrinsèque de leur production sont variables, mais tous ont en commun une certaine « folie » (avec mille guillemets, assimilée ou non à une pathologie) qu’Anne-Caroline Pandolfo prend soin de replacer dans un contexte familial, historique ou sociétal : à mesure que se juxtaposent les portraits, on prend conscience que ces histoires qui semblent éminemment individuelles, exceptionnelles, fonctionnent comme des révélateurs en creux d’une normalité difficilement soutenable. La folie, décrétée ou simulée, devient une soupape de sécurité, à la fois pour les artistes, qui y trouvent une échappatoire à leur condition, et pour les autres, qui n’admettent les créations de ceux qu’ils ont marginalisés qu’à la condition de les penser comme indépendantes de leur volonté (ils dessinent en transe, sous la dictée de, sont traversés par, des médiums : la maladie redouble la figure de l’artiste inspiré).