Il dit « j’ai 100 souvenirs pour l’année passée. »

Ce serait chouette d’écrire tous les souvenirs de l’année 2024. Comme ils viennent sans regarder les photos, sans discuter avec les autres et de voir ce qu’il nous reste d’une année entière.

J’ai lu ça dans Les Carnets Web de La Grange et je me suis moi aussi dit que ce serait chouette, que j’avais envie d’essayer. Étonnement, les souvenirs ne se sont pas précipités en débordant, il a fallu les traquer pour arriver jusqu’à cent.

- L’anxiété avant de passer le DE

- Pleurer dans le métro après l’obtention du DE

- Le steak végétal beaucoup trop bien imité du burger pris dans ce café beaucoup trop bruyant

- Les filles qui se massent à la chaîne et moi qui ferme la porte pour qu’on ne voit pas cette fin de cours qui dégénère dans le calme

- La variation du golfeur avec de vrais clubs de golf, rapportées par une petite fille à prénom composé

- Regarder le Casse-Noisette de Karl Paquette dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier à défaut de pouvoir dormir (les voisins de la maison d’à côté)

- H. qui glisse en chaussettes en tentant lui aussi de tirer la porte-fenêtre que la proprio n’a toujours pas fait réparer

- Le moment où l’on abandonne la litanie des HHHHBH, BBBHB, HBHBHBB pour improviser une partie de la mistake waltz du Concert de Robbins ; on s’en remet au hasard pour susciter la désynchronisation de bras en haut ou en bas

- Le premier cours particulier que je donne

- Mum et moi en expédition scones au cheddar chez M&S

- Les mêmes mangeant des chips au vinaigre sur des chaises longues

- Les promenades au parc Barbieux qui se confondent les unes dans les autres

- Être distraite par une tortue sur les nénuphars, L’Art d’être distrait à la main

- Causer prépa au téléphone avec la formatrice d’éveil-initiation

- Causer écoles de danse supérieures avec une maman que je ne connais pas (pas plus que sa fille)

- Les multiples crêpes de la crêperie de Fontenay-le-Fleury, entre miel et marron

- Retrouver une ancienne camarade de lycée comme parent d’élève lors de mon tutorat

- Le tutorat : ma tutrice qui rit au OUI ridicule que je glapis de joie quand une élève intègre la correction ; le one-woman show qui s’annonce quand je leur demande de mettre la tête dans les dégages ; le « génial » d’une géniale élève

- Le cours fluide et les compliments de la maman de M.

- Assister au Casse-Noisette de mon ancienne école

- Le gâteau au marron de Melendili

- L’envoi de M., tout en angle et rondeur sous ses timbres Pokémon, et masking tape caractéristique

- Courir prendre le 282, 10 ou 51

- Avoir froid en regardant les autres jouer au minigolf

- Engager une conversation avec une danseuse de burlesque pas loin du barbecue et du barnum

- La main sur mon avant-bras de l’inconnue qui pleurait dans le métro lillois

- Les Mulino Bianco proposés à une autre jeune femme qui n’avait pas l’air d’aller bien, cette fois dans le métro parisien

- Marquer un numéro de claquettes en Timberland dans la cantine de Sciences Po Lilles

- Greloter en robe turquoise et jouer à faire deviner nos âges à deux étudiantes qui se maquillent dans les loges (ça conserve, la danse !)

- Déambuler dans l’exposition BD de Beaubourg avec C.

- Manger assise sur les chaises mi-bois mi-plastique dans l’espace cantine de l’opéra de Lille

- Recevoir des bonnes tablettes de chocolat de la part de N. en remerciement de l’affiche que je lui ai dessinée en vectoriel

- Le cabinet vieux rose poudré chez la psy

- L’apéro lors duquel je rencontre les élèves adultes que j’aurai à la rentrée

- Les visios quasi quotidiennes avec le boyfriend

- Choper un bout de pâtisserie orientale dans la boîte derrière la télé pendant un cours du soir

- Manger des sobas et retourner à l’Opéra

- Entonner Und das heisst Suika

- Finir le parcours italien sur Duolingo

- Le boyfriend qui me montre les exos de sa kiné chez qui il s’est enfin décidé à aller <3

- Arborer mes toutes premières chaussures de prof de danse

- Rouler une pâte à cookie que je n’ai pas préparée dans la cuisine au dernier étage de la coloc de L.

- Une journée d’anniversaire de joie et plénitude avec Mum et le boyfriend à manger des glaces et des sandwichs falafels sur les bancs du jardin du Luxembourg puis du Palais Royal (et faire découvrir les sandwich falafel à Mum)

- Prendre le train malgré la grève, y passer 3h dont 2 de trop à imaginer la cérémonie d’ouverture des JO à partir du live-tweet de ma TL

- Avoir le cerveau en surchauffe à tenter de retenir l’agencement de phrases chorégraphiques millimétrées par une journée caniculaire

- Papoter et manger des cookies dans la cuisine toute rouge et blanche d’IkAubert

- Se demander ce dont on est fières et en apprendre plus sur la conception du temps dans la culture malgache en tachant d’arriver au bout d’un bimbimbap un peu trop épicé

- Lutter pour finir les tteokbokki avec le boyfriend

- Lire Les Furtifs dans le jardin à Montrouge et Dune dans l’appartement

- Finir le manuscrit et ne pas l’envoyer (sauf in extremis à une seule maison d’édition)

- Passer Noël dans la nouvelle maison de ma tante en Normandie

- Les projecteurs allumés en plein jour sous les fenêtres de l’immeuble d’en face pour le tournage de la série HPI

- Un arc-en-ciel en sortant de chez la psy

- Un carrot cake partagé avec une adorable formatrice venue chez moi raffiner la préparation de mon cours pour le DE

- Décongeler gyozas et boules au sésame noir pour un repas tout japonais tout industriel à la maison avec M.

- Recevoir ma licence danse plus d’un an après l’avoir obtenue

- Marcher un bout de la coulée verte avec C. et remonter dans la ville dans les odeurs de peinture en bombe

- Bouquiner avec du gâteau au chocolat maison à proximité dans le jardin à Montrouge, le boyfriend assis un temps en face de moi

- Survivre à mon premier mercredi de prof de danse après une insomnie et cinq heures de sommeil

- Endurer le samedi de l’angoisse où j’ai complètement oublié que je devais remplacer mon collègue

- Assister masquée à la restitution de stage des anciennes DE1 et DE2 devenues DE2 et DE3, apprécier Bournonville malgré l’état vaguement fiévreux

- Prendre un cours de danse dans la salle où j’ai dansé deux fois par semaine pendant trois ans, sans plus être évaluée – sentiment de liberté retrouvée

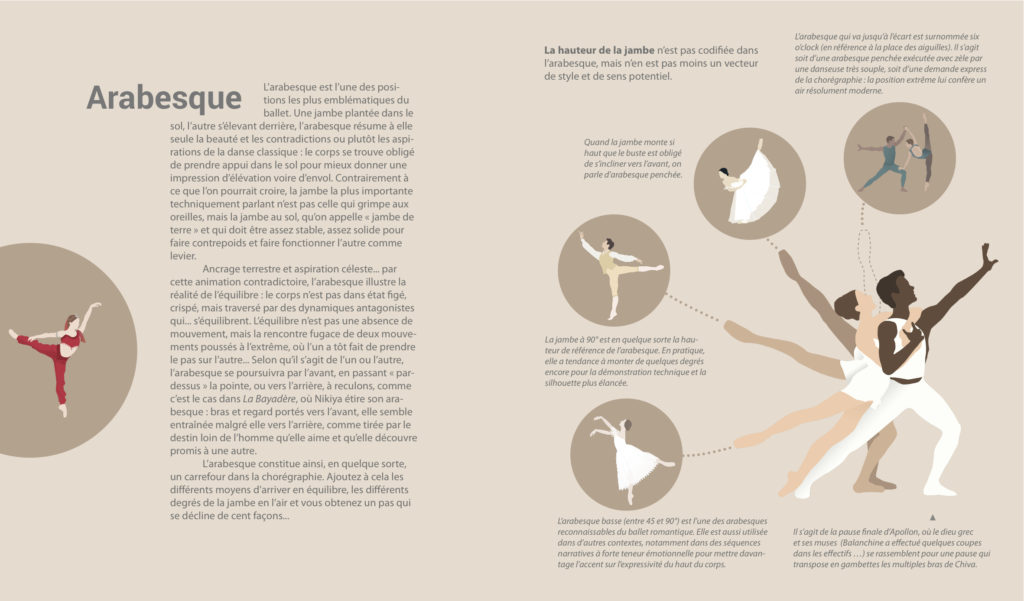

- La révélation des arabesques en cours de stretching postural

- Perdre un bout de gingembre et le retrouver des jours après dans la poche avant de mon petit sac à dos

- Le vent et le large sur les Cliffs of Dover

- Fantasmer de passer la journée à bouquiner dans un rayon de soleil devant la mini fenêtre à même le sol qui donne sur un figuier (dans le gîte où l’on dort pendant les retrouvailles annuelles des amis du boyfriend)

- La trouille en essayant de rentrer de nuit en pleine campagne avec une simple lampe torche et faire demi-tour

- Le FOMO avéré des aurores boréales que je n’ai pas vues alors qu’on pouvait les voir sous nos latitudes

- La séquence presque poétique quand les enfants des classes d’application cherchent des moyens pour se presque toucher depuis leur cerceau respectif

- Afficher la carte de vœu linogravée d’A. devant le miroir au-dessus de la cheminée

- Le parc enneigé à Fontenay-le-Fleury (plus le souvenir de la photo que j’en ai prise que l’instant)

- Le calme sur le site de l’abbaye de Canterbury en début de soirée et l’envie de chanter Delerm dans cette ville

- L’arbre au milieu du terrain de sport à Oxford

- Les plateaux William Morris, les théières dépareillées et le brownie-tuerie au fudge des Vault Gardens

- La baignade à Brighton et la discussion scone dans la mer avec une autre étrangère

- Les traces de pattes de chat sur planche posée sur la baignoire pour que le chat de la maison (AirBnB) puisse passer par la chatière de la salle de bain et le diplôme de la Royal Academy of Dance affiché dans la chambre où je dors

- Être interrompus en plein ébat par l’ami qui toque à la porte du bungalow et émerger à la hâte de notre sieste officielle

- Faire le rapprochement entre l’allergie au latex et les gants de ménage inconfortables (en racheter des sans latex)

- Flipper de ne pas arriver à temps au ferry et avoir finalement le temps d’attendre

- Découvrir qu’un message WhatsApp de justification passe pour de la diplomatie

- Donner à l’arrache deux trois tips sur l’éveil initiation pour la danseuse qui passe après nous en candidate libre

- Toujours confondre Dany et Raz qui causent en toile de fond chez le boyfriend

- Le boyfriend qui me fait grogner en me massant le crâne ou les pieds

- Faire le pitre avec mon ballon de pilates pour que Mum prenne une photo et que je le montre gonflé au boyfriend

- La golden hour à Bath

- Se demander ce qu’il nous reste de nos voyages dans un pizzeria à Canterbury

- Bitcher sur le Royal Pavillon de Brighton

- La (non) vue de Stratford-upon-Avon depuis le parking en briques (qu’est-ce qui s’y est joué ? plaisir à rentrer au cottage après une visite pour laquelle on a fait la fine bouche ?)

- Mum qui jette des palanquées de graines trouvées aux cygnes et aux canards

- L’entretien d’embauche au conservatoire, où l’on me demande avec d’autres mots si je suis bien consciente de la précarité de l’offre

- Les moments d’improvisation où je découvre la présence insoupçonnée de certaines élèves (au sens de présence scénique, hein, je fais l’appel)

- Rester dans le studio après le cours pour tenter de travailler la variation de la flûte de La Bayadère

- Une conversation en voiture sur la périodicité et autres critères concrets pour se réorienter

- Les élastiques offerts par une élève du cours de barre au sol

- Une nuit d’amour dont j’ai tout oublié sauf l’amour

- Regarder le boyfriend jouer à un jeu vidéo inspiré de Kurosawa, à Slay the Spire et Coin pusher ; moi-même jouer à Monument Valley sous son regard et m’en désintéresser quand il n’est plus à mes côtés

- Brancher à la hâte les écouteurs emmêlés pour prendre un appel sur mon ancien téléphone au microphone cassé

- Découper de vieux magazine des Échos et faire des collages sur la table de la cuisine chez Mum

- Le souvenir de maisons que je n’ai jamais vues que sur des annonces immobilières transmises par le boyfriend, qui m’amusent ou m’angoissent

- Réveillonner devant Chernobyl avec makis et chaussettes à paillettes

![]()

En arpentant la galerie de photos de mon téléphone, je retrouve tous ces moments qui ne se sont pas spontanément présentés :

- une crêperie avec JoPrincesse

- un goûter chez L.

- le visionnage des vidéos de mes années conservatoire

- l’arbre abattu par la tempête au parc Barbieux

- mes demi-pointes explosées

- un délicieux dîner au Britney’s (les croquettes au fromage fondu, le visage craquant du boyfriend derrière)

- la visite de la maison de Rodin à Meudon et la virée Camille Claudel à Nogent-sur-Seine

- le petit mot glissé par une élève dans ma chaussure, que je n’ai découvert que plusieurs jours après avoir marché dessus

- dépouiller les bulletins de vote pour la première fois à Roubaix

- se compresser dans le métro raréfié pour désamiantage

![]()

C’est quoi, un souvenir ? Comment ça se délimite temporellement ? Est-ce que le voyage en Angleterre compte pour un souvenir ou pour trois douzaines ? Est-ce que je me souviens vraiment de ces souvenirs ? Pour combien ai-je encore des sensations associées ? En établissant cette liste, j’ai eu l’impression de me souvenir davantage de ce que j’en ai écrit ou photographié : cela a-t-il ancré ou au contraire effacé le souvenir vécu ? Je sais pourtant que c’est tout un au vu du fonctionnement de notre mémoire ; chaque occurrence du souvenir est un Ctrl C, Ctrl X, Ctrl V qui l’altère en le réenregistrant avec le prisme de l’instant du ressouvenir. Je me souviens de l’article l’expliquant autrement, partagé par Eli. Je l’expérimente en écrivant mon journal sur ce blog. Reste une vague tristesse, un soupçon d’incrédulité : me souviens-je de si peu de ce que j’ai vécu ? Alors je rationalise, j’équationne, 100 souvenirs pour 365 jours, cela fait un souvenir marquant tous les trois ou quatre jours, ce n’est pas si mal, je m’autorise autant de souvenirs anglais que de jours dans les Cotswolds, plusieurs sur le stage de rentrée, les cours que je donne…

Le dernier trimestre pourrait occuper à lui seul toute la liste, tandis que le reste de l’année se dérobe, lointain, imprécis. Passées deux trois réminiscences spontanées, j’ai dû susciter les associations d’idées, me demander où j’étais pour les fêtes, pour les anniversaires de chacun (souvent pas là), inspecter les lieux (l’école de danse, l’appartement du boyfriend, le jardin, le métro, le studio des cours de posture, le parc Barbieux…), scroller mentalement mon album photo, chercher le contexte de telle ou telle lecture, m’ancrer aux plats dégustés. L’année civile se heurte en outre aux années scolaires : tel souvenir de la dernière année de formation a-t-il eu lieu en 2023 ou 2024 ? L’année civile oblige à grouper les souvenirs autrement, me fait parfois mesurer le chemin parcouru.

L’ordinaire se dérobe derrière l’exceptionnel, plus saillant, alors que c’est pourtant lui, l’ordinaire, qui donne sa tonalité aux jours qui se télescopent. Je me suis autorisée des souvenirs concaténés, des promenades, des papouilles ou des pitreries de chat non datées, à peine identifiées. De ces souvenirs, je me souviens moins que je ne les sais, qu’ils ne me font, par réitération, par sédimentation.

Dans une newsletter que je ne parviens pas à retrouver (au point que je me demande si je ne l’ai pas rêvée), l’autrice-qui-nest-pas-Sophie-Gliocas-comme-je-le-croyais souligne qu’en se focalisant sur les métriques les plus impressionnantes, les bilans annuels produisent une image tronquée de ce que l’on a traversé. Pourtant, l’exemple qu’elle donne du bilan SNCF qui omet un séjour important pour elle dans l’accumulation des kilomètres quotidiens pour aller travailler me semble en partie un contre-exemple. Évidemment, il nous revient de juger ce qui a de l’importance pour nous envers et contre la data s’il le faut, et les top pourront être 3 ou 5 ou 20 qu’il manquera toujours les bottom 3, 5 ou 20 et les middle machin qui auront constitué notre année. L’exemple fonctionne pour mettre en avant le manque d’exhaustivité des bilans (ou de la représentation de cette exhaustivité), mais me semble ambivalent, car c’est d’un événement ponctuel dont il s’agit et à ce titre pas forcément très représentatif. L’algorithme a capté le quotidien plus que l’exceptionnel alors que c’est souvent l’inverse qui se produit : on documente les voyages, les accomplissements ou les catastrophes plus facilement que l’anodin. Néanmoins cet exemple m’a marquée parce qu’il m’a semblé symptomatique du salariat gris, ces boulots pas vraiment alimentaires mais pas vraiment choisis non plus. Quand je bossais en entreprise, je mettais ma vie entre parenthèse pour tout le temps que je travaillais ; sept heures par jour étaient pour ainsi dire non vécues, et il fallait vivre plus intensément en dehors pour compenser. Autant dire que je n’aurais même pas songé à puiser dans le temps travaillé pour une liste des 100 souvenirs de l’année. Cela me fait prendre conscience à quel point c’est pour moi important : en 2024, j’ai commencé à exercer un métier où les heures travaillées sont des heures vécues (pas forcément toutes dans la joie, mais vécues, sans s’insensibiliser ni se renier en pilotage automatique).

En 2024 donc, j’ai fini ma reconversion, obtenu mon diplôme de professeure de danse classique, commencé à exercer en école privée et en conservatoire. Mais encore ? Mais en-deçà, en moins résumé, moins CV ? Cette liste de 100 souvenirs moins sélectionnés que notés au fur et à mesure de leur réminiscence me semble une bonne technique pour prélever des « carottes » mnésiques qui échantillonnent l’année au petit bonheur la chance.