[Spoilers]

Les parenthèses du titre sont curieuses, comme si le nombre de jours était incertain ou insignifiant par rapport au fait d’être ensemble. Il s’avère pourtant n’être pas à débattre ; on comprend vite que les parenthèses transforment les trois chiffres en compteur à avancer ou remonter le temps, et ainsi naviguer dans ce film qui parle d’amour sans pour autant être une histoire d’amour, ainsi que nous avertit l’affiche. Ecrit en blanc sur jaune, ce pourrait bien n’être pas sérieux : toutes les bonnes comédies romantiques fonctionnent comme anti-conte de fées. Méfiance, donc. Ou plutôt, toute confiance, en très bon public de ce genre, j’emmène ma grand-mère voir « une comédie romantique » américaine.

Et pourtant, le film tient ses promesses : loin d’écarter les passages obligés (fascination pour les yeux, maladresse du garçon, intérêt de la fille contre toute attente, jeux complices idiots, balade chez le disquaire etc.), il les intègre, non tant pour les renverser, que pour les inscrire dans un cadre plus large qui en interroge la portée. Ce qu’il s’emploie à déconstruire, c’est l’idée de destin, le fameux « parce que c’était lui, parce que c’était moi », auto-justification spécieuse du coup de foudre.

Le personnage de Summer (Zooey Deschanel) est un premier élément, dans la mesure où cette fille, contrairement à Tom (Joseph Gordon-Levitt) qui va en tomber amoureux, ne croit pas au grand Amour (elle grimacerait de la voir écrit avec une majuscule, pour vous donner le ton), à la possibilité de trouver l’homme de sa vie et autres grands chevaux sur lesquels grimper pour que tourne manège. La comédie romantique de base vous la ferait changer d’avis pour les beaux yeux du gars, hop là, c’est encore plus beau quand on a cru que ça ne marcherait pas ; c’est là que le film aurait « failli ».

Déconstruire l’idée de destin n’est pas facile, s’il est vrai que ce que l’on fait pour s’en détourner est précisément le moyen qu’a choisi le destin pour nous y faire tomber (cf. Œdipe). C’est pour cela que la comédie romantique, qui s’ingénie à s’écarter du couple toujours déjà défini du prince et de la princesse, parce qu’il fait s’embrasser les contraires et qu’ils finissent fatalement heureux (mariés et envahis d’enfants ou non, seule concession à la modernité), n’est qu’un conte de fées, quand bien même elle proclame le contraire. Le tonnerre des débuts orageux est justifié par le coup de foudre final – c’est vrai, quoi, le tonnerre précède toujours l’éclair.

Comment le film s’y prend-t-il alors pour renverser les codes d’un genre qui fonctionne sur le renversement ? Comme toujours, tout est question de forme, bien plus que de contenu (les conceptions de Summer sur l’amour auraient très bien pu être renversées par le coup de foudre). La meilleure trouvaille de ce film, d’ailleurs mise en avant dès le titre avec les parenthèses, c’est bien la non linéarité chronologique. Loin de brouiller les repères, les va-et-vient dans le temps de cette relation en donnent l’ossature et empêchent qu’elle ne soit qualifiées d’histoire d’amour. Très rapidement, on apprend que Summer et Tom n’étaient pas a priori faits pour s’entendre, qu’une histoire a pourtant démarré et qu’elle est au point mort. Le suspens n’est pas placé dans la question de savoir s’il va la récupérer (on comprend vite que non – puis cela ne ferait que redoubler la comédie romantique, déjà présente avec la situation initiale), mais dans l’enquête qui devrait nous apprendre ce qui clochait. Là finit la comédie romantique et commence le « film qui parle d’amour ».

La répétition, en ôtant à la linéarité chronologique tout sens prédéfini, est un procédé très efficace : un moment vécu fournit un indice pouvant se transformer en « preuve » une fois intégré à une hypothèse d’interprétation. Par exemple, le motif de la balade chez le disquaire : donné seul, il est l’occasion d’un désaccord mineur (goût musicaux différents) par rapport à la sortie à deux qui en permet l’expression ; répété, il devient un motif de l’obsession de Tom pour Summer ; enfin, sur recommandation d’une gamine qui se pose comme expérimentée et dont on ne sait pas d’où elle sort, réintégré dans un contexte plus large, (Summer traîne des pieds, et décide ensuite de rentrer chez elle pour cause de fatigue – elle ne prétexte pas la migraine, mais c’est tout juste), il est révélateur du comportement de Summer à l’égard de leur histoire. Dès lors, force est de reconnaître que le non-respect de la chronologie ne conduit pas au désordre, mais a sa propre cohérence ; la linéarité, parce qu’il y en a bien une, est celle de la compréhension progressive de sa situation par Tom. On pourrait parler de désillusion, mais il faudrait alors prendre garde de préciser que c’est à propos de lui-même, et non de Summer, qu’il devient lucide.

Tom a beau avoir très clairement senti les points que Summer a mis sur les « i », il ne se raconte pas moins des histoires. Une fois que la répétition de certaines scènes en a élargi le champ, on comprend que l’histoire des premiers jours (enfin premiers temps, laissons-le rêver un peu, tout de même) est le film que s’est fait Tom, qui a réalisé son propre montage à partir d’une sélection de phrases et d’épisodes qui réunit ensemble devenaient significatifs et encourageaient à penser que leur relation pouvait devenir une histoire. Qu’il se soit « fait des films » est rendu évident à deux reprises : lorsque, invité chez Summer après leur séparation, l’écran est divisé entre « les attentes » et « la réalité », avec à gauche le scénario comédie romantique (regards, discussion, baisers de préliminaires) et à droite ce qui le contrarie (attention portée aux autres, silence, solitude dans la foule de la fête) ; puis lorsqu’il va cacher ses pleurs dans une salle obscure et que s’étant endormi, il se retrouve le héro malmené de vieux films noirs et blancs. Dans ces deux cas, il est explicite qu’il s’agit d’une construction personnelle, et il n’est pas anodin que cette évidence n’apparaisse qu’après l’histoire d’amour. Cette dernière n’en était en effet qu’une forme implicite.

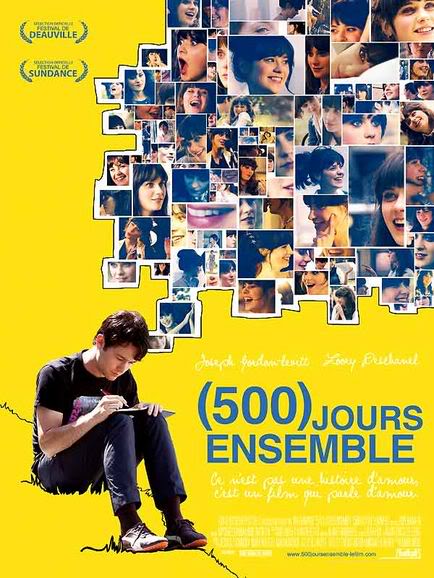

[A ce titre, l’affiche est assez réussie : l’espèce de bulle de photos de Summer qui semble reliée à un Tom pourvu d’un cahier semble suggérer qu’il écrit son journal. La déséquilibre entre une seule grande photo de Tom, et Summer fragmentée en de multiples vignettes n’est pas seulement là pour donner à chaque acteur une place d’égale importance. La cohérence du film qui donne pourtant une image kaléidoscopique de Summer, est à trouver du côté de Tom : c’est lui qui écrit son histoire, dont Summer est un personnage avant d’en être la co-auteur.

A cela s’ajoute les couleurs : des couleurs primaires, c’est le rouge (le magenta, si vous voulez chipoter) et sa symbolique en gros sabots qui est exclue. Comme dans l’affiche des Chansons d’amour, vous noterez. Visiblement, je ne suis pas la seule à l’avoir remarqué. ]

En somme, il n’y aurait pas eu d’histoire d’amour parce que Tom s’est raconté des histoires. N’allons pas trop vite en besogne (je sais, je suis gonflée de dire ça au milieu de ma deuxième page Word, mais vous commencez à être habitués –sinon vous ne lisez pas même cela). Toutes les histoires ne sont pas bonnes à jeter ; certaines, au contraire, qui relèvent du jeu, créent une véritable complicité entre les deux énergumènes : le petit délire de jouer à avoir un « chez soi » commun chez Ikéa est de cet ordre. Mais cette historiette est partagée, ce que n’est pas l’histoire d’amour, construite par Tom seul.

Cette autopsie d’une histoire d’amour ratée ne débouche pas sur histoire romantique depuis le coup de foudre jusqu’à l’indéfini du « ils vécurent heureux et eurent beaucoup d’enfants » (ça me semble contradictoire dans les termes, mais passons) versus lucidité cynique « on ne se raconte jamais que des histoires : l’histoire d’amour n’existe pas », mais donne l’ossature d’une relation amoureuse, montre que ce qui importe en premier lieu dans une histoire d’amour, c’est qu’elle soit une histoire, et une histoire écrite à quatre mains. Pas de bricolage avec une réalité dont on délaisserait les aspects déplaisants, mais construction volontaire d’un sens. Une illusion constitutive, dont il ne s’agit pas de se débarrasser, mais de prendre conscience. Après, paresse aidant, on donne moins au sens celui d’une signification que celui d’une linéarité… – fate is back !

Il est finalement beaucoup plus instructif qu’il ne se passe « rien ». Non que rien ne se passe, mais que la chose attendue ne survienne pas. Vous me direz peut-être que c’est parce que je suis en train de découvrir Rohmer, mais ce qui aurait pu avoir lieu mais ne s’est pas produit est formidable, à condition bien sûr que la potentialité ait été effectivement possible (le premier qui me renvoie à l’argument du Dominateur ou à l’être en puissance d’Aristote, je l’explose) : c’est la sensualité de la main de Vermeer qui ne caresse pas celle de la jeune fille à la perle ; c’est l’exposition en vitrine de la collectionneuse ; c’est la nuit chez Maud, où l’on ne peut pas dire qu’ « il ne s’est rien passé » sans pour autant qu’il se soit passé quelque chose ; c’est la fin incertaine de Square de Duras… (500) jours ensemble déjoue lui aussi les attentes du spectateur, ce destin ex machina.

Si c’est lorsqu’il ne prend pas que l’on voit comment fonctionne le destin, son échec ponctuel ne signifie pas la démonstration de son inexistence. Il est déplacé, voilà tout. Et puis, il faut que la déception (des attentes) ne soit pas trop amère : alors on laisse à un bel inconnu le soin de passer la bague au doigt de Summer (qui se met à croire au destin, tout simplement parce qu’elle a construit une histoire cohérente qui vient justifier ses choix et à laquelle elle a donné ce nom), et comme après la pluie vient le beau temps, après Summer, on propose Autumn à Tom. Comme quoi les beaux jours ne sont pas question de météo. Du coup, exit le destin, qui laisse la place au hasard. *Kundera power !* C’est formidable le hasard : c’est exactement la trame des coïncidences que l’on choisit de transformer en destin ou non. Cet emploi est si tentant que l’on ne parle guère du hasard que pour désigner la forme originelle du destin. Aristote vous le confirmerait, lui qui définit (avec la simplicité retorse qui est la sienne) le hasard comme « cause par accident concernant celles parmi les choses en vue de quelque chose qui relèvent du choix réfléchi ». Bref, on ne pourrait parler de hasard que lorsque la chose aurait pu se produire suite à une décision. Il n’y a guère que Kundera pour penser la hasard jusque dans son insignifiance : il parle alors de « coïncidence muette » (il y a un mémoire là-dessus à la bibliothèque de P3, il faut que j’aille le lire !).

A une autre échelle, le déplacement du destin serait celui du film tout entier, comme quelque chose réalisé à partir d’un matériau de récupération, ainsi qu’en témoigne le générique et sa délicate dédicace à l’ex du réalisateur qu’il qualifie de « connasse ». Cette dédicace, tout en prenant le contre-pied de ce que toute ressemblance avec des personnes réelles est le fruit du hasard (encore lui), indique que le film est ce qui vient donner un sens à un échec. Le sens à trouver logerait donc bien moins dans un quelconque destin que dans la création (du film pour le réalisateur, des plans d’architecture pour Tom).

Voir tout se ramifier, ça m’excite terriblement le neurone. Je dérive sacrément, avec ça. Contrairement à mes élucubrations, le film est drôle. Le film par son montage, non par ses dialogues, ce qui est plus fin (maintenant, si c’est Hugh Grant et sa tête de boulet craquant, même une réplique comme « This one is plastic » lancée à la véritable catastrophe de fille qui vient pour arroser ses plantes dans le Come back peut me faire marrer – je suis très bon public, ne l’oublions pas). Les juxtapositions offrent des contrastes qui font sourires : par exemple lorsque Tom compare sa vie sentimentale avec ses amis qui n’ont rien à lui apprendre puisque l’un est avec sa copine depuis la 5ème et que l’autre n’a pas vu une fille de près depuis environ la même époque. Et puis, il y a des fous rires désamorcés en sourire, comme lorsque la voix off annonce qu’il y a deux catégories de personne dans la vie ; on attend un truc puissant un peu concept et là, on retombe dans l’évidence même : les hommes et les femmes, Tom appartenant à la première catégorie, Summer, à la seconde. S’ils finissent (commencent, plutôt) par sortir ensemble, c’est simplement parce que les schémas de séduction sont déjà en place. Et la fiche descrip

tive de Summer par un arrêt sur image le confirme avec humour : taille, moyenne ; poids, moyen ; pointure, légèrement au-dessus de la moyenne.

En somme, une comédie qui n’est pas romantique mais qui parle d’amour sans faire d’histoire. Ce blogueur a raison de parler de « grand petit film », parce qu’il est très bon, l’air de ne pas y toucher…