Première virée à la FNAC depuis des mois. Je sais que ça ne fait pas très bon genre dans la communauté lettrée et bobo, mais les petites librairies indépendantes, ce n’est pas trop mon truc. Mon truc, c’est l’anonymat des FNAC et des Gibert, les supermarchés du livres avec leurs larges rayons où je ne gêne personne, et leurs piles de bouquins qu’on peut soulever jusqu’au dernier pour trouver l’exemplaire sans bosse, sans corne, sans rayure, le plus vierge possible. Là, je peux fureter sans me sentir redevable envers le libraire dont j’encombre la boutique, libre de repousser autant de dos que j’en tire des rayons, et de retourner les premières et quatrièmes de couverture comme des pancakes que j’ai été trop impatiente de goûter et qui ne sont pas encore dorés du tout, sur aucune des deux faces.

Parfois c’est trop, c’est l’errance du mètre linéaire, mais souvent, ce soir en tous cas, c’est la liberté : l’excitation de la rencontre et de la découverte, tous ces possibles enivrants d’histoires et d’émotions et de pensées croisées, de rebonds, d’envies démultipliées ; ce sont les possibles qui se redéploient, et je revis au milieu d’eux. J’attrape, j’ouvre, saute les préfaces, les avant-propos, et lis en diagonale les premières lignes : si elles me font rentrer dans le rang de la lecture ligne à ligne, si ma lecture s’est ralentie sans que j’y prenne garde, je me dépêche de refermer le livre en évitant la quatrième, que je cherche et j’évite à la fois, espérant la confirmation des premières lignes, craignant le faux départ. Je lis outre la quatrième et me saisis du livre aussi vite que je peux pour le dérober à mes hésitations – rester sur l’impulsion.

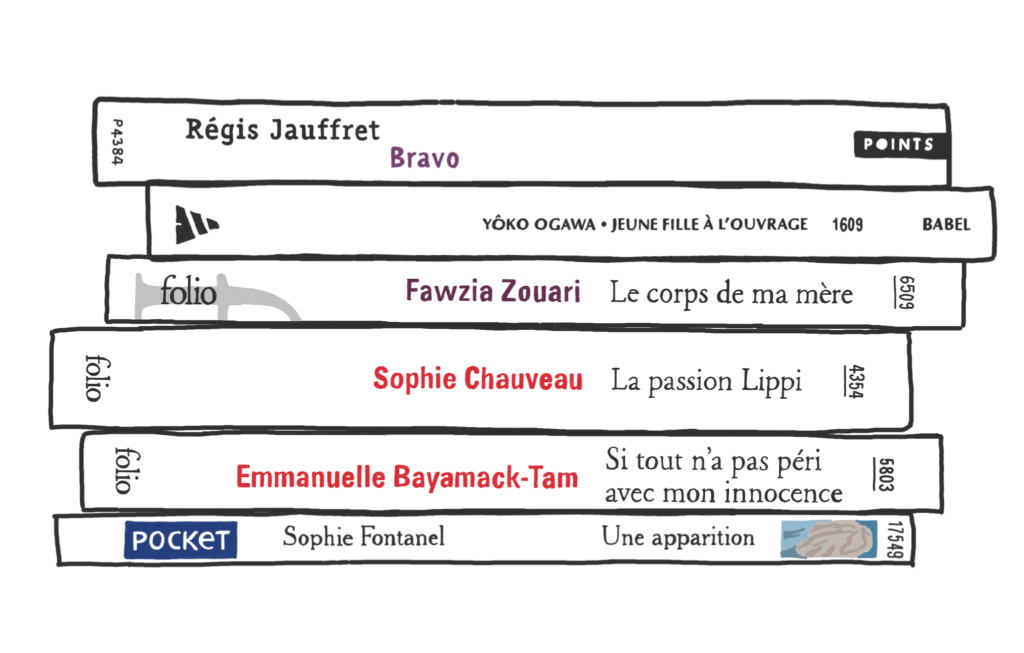

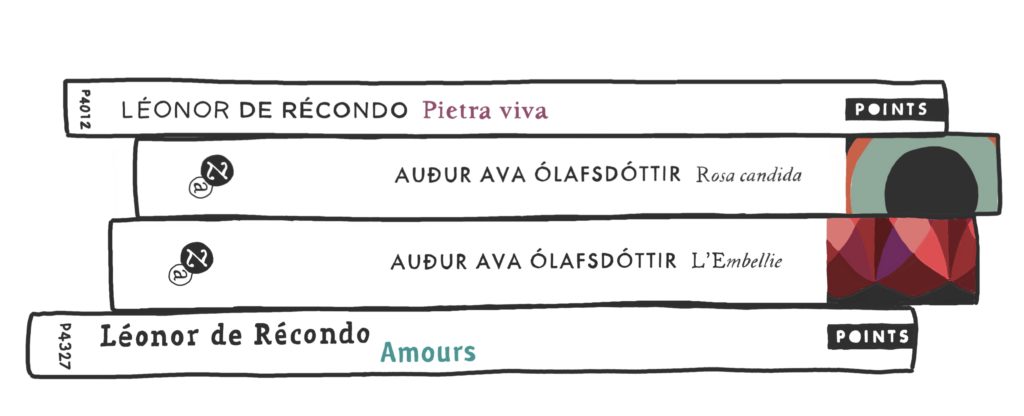

Cueillette du jour : 3.

Je n’étais pas sortie de la journée. En sortant de la FNAC, j’ai eu une impression de réalité, comme quand, myope, on chausse ses lunettes : le monde dans l’instant est tellement net qu’il en devient flou ; les contours hésitent sur l’objet auquel se rattacher, tremblotent comme les fantômes de cellules qui dérivent dans le champ de vision par forte luminosité. La ville entière se trouve entre deux lamelles de verre sous microscope, les contours mille fois grossis devenus des formes à part entière ; c’est flou à force d’être net.

La conscience tourne sa molette et s’ajuste, et alors c’est fou, soudain, ce qui était décor ou environnement reprend textures ; ce n’est plus le feuillage des arbres qu’on voit en levant la tête, mais des feuilles d’érables, avec leur découpe un peu pointue, individualisées dans la myriade ; il n’y a pas des nuages et du soleil, mais des arêtes d’immeubles plus arrêtées, et de longues traînes de lumières, dégradé d’asphalte et de poussière dorée.

Je me suis assise au bout de l’une d’elle, sur un muret pas vraiment fait pour s’asseoir, et j’ai commencé ma lecture en bas de première page, sans reprendre le paragraphe que j’ai lu trop vite debout devant le présentoir des nouveautés poche – juste assez vite en réalité pour me donner envie de lire, là, et même pas de lire, d’être assise dans la golden hour alors que mon horloge suisse interne devrait m’ordonner de dîner.

Assise sous un panneau géant, j’entends les changements de publicité, et moi qui déteste entendre le tic-tac des montres et n’importe quel autre bruit métronomique, cela ne m’agace même pas ; cela me ravirait presque, comme un son que je n’aurais pas entendu depuis l’enfance, masqué par le bruit de l’habitude. J’entends le mécanisme du papier qui roule, et l’oublie à mesure que je tourne les pages. Cela ne dure pas longtemps, je finis un premier chapitre non numéroté, l’heure dorée est passée derrière un nuage, un immeuble, ce n’est plus l’heure : je vais dîner.

(Mais la journée a existé.)