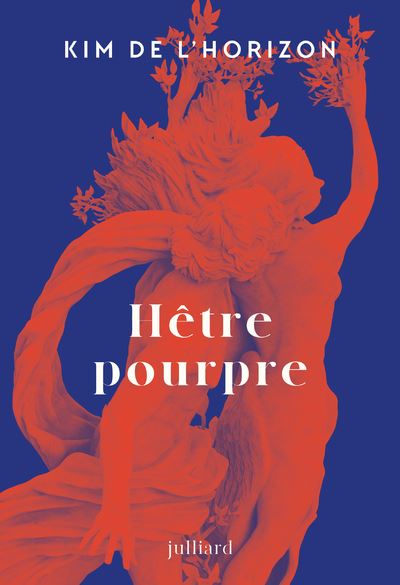

La couverture ovidienne sur l’étal du Furet du Nord, quelque chose de singulier dérangeant-fascinant dès les premiers paragraphes : j’avais mentalement noté que Hêtre pourpre, à lire, peut-être. Comme la médiathèque fait bien les choses, j’ai retrouvé le roman sur l’étagère des nouveautés quelques mois plus tard.

Dérangeant, fascinant, singulier, il l’est ce Hêtre pourpre, en V.O. Blutbuch… hêtre pourpre donc, et littéralement livre de sang. Sang-sève, arbre du jardin et généalogique… plus qu’une métaphore, l’arbre planté dans le jardin par son arrière-grand-père est une obsession pour le narrateur-narratrice — disons tout de suite Kim, pour écarter la lourdeur non-binaire (more on that latter). Il étend ses ramifications à tout le roman, quitte à faire sauter les fondations du genre — romanesque ou sexuel, pourquoi choisir.

Qu’est-ce que t’as trafiqué ? T’as du jardin plein les mains.

Rapidement, on ne sait plus trop ce qu’on lit, tout se mêle et se lie et délie en ronces ardentes : en quelques pages, on navigue entre une enquête botanique érudite, où l’on croise des universitaires aux allégeances politiques douteuses, une scène de sodomie lyrico-trash, le tricotage d’un pull rose bonbon pour la grand-mère de Kim (la juxtaposition pornographie-famille engendre un malaise récurrent) et des biographies faussement maladroites des femmes-sorcières de la famille, rédigées en scred par la mère de Kim, qui aurait bien aimé faire des études mais qui, à la place, a eu un fils. Les transitions à la truelle sont à l’image des relations de cette famille où l’on s’aime et se traumatise de mère en fille-fils, chacun faisant de son mieux et se blessant à qui mieux mieux.

Grand-mer, si j’ai commencé à écrire, c’était pour trouver une formule magique, pour donner une blessure à la douleur qui n’en a pas, pour donner une voix au passé qui ne passe pas.

Croyez-le ou non, ce bazar finit par faire essence (de hêtre pourpre), on retombe sur ses racines et le roman comes full spiral (titre de la dernière partie), décalé de ses origines et en plein dedans. On y est, même si le y est incertain : Berne, Tucini, origines, merde, secret, en plein dedans, dans le mil et une nuit…

Les relations familiales décrites sont terribles, même quand ça tient à rien, à un vide, surtout quand ça tient au vide, enfant mort, sœur disparue. Le récit n’avance pas, il tourne autour, creuse, revient à la charge, à la décharge sexuelle, baiser pour fuir, pénétrer le mystère de la procréation littéraire, rejouer les relations manquées, répétées, transmises.

Tout le roman est adressé à la grand-mère de Kim, qui ne lui laisse pas en caser une (en caser un, alors : un livre) :

Il était impossible d’avoir une vraie discussion avec toi : tu monologuais, et il fallait écouter. […] Ton débit était intarissable, un bruit blanc visant à éclipser tout ce qui t’importait vraiment. Ton débit déteste l’écrit, il est tout l’inverse de l’écrit : son flot vise à occulter l’essentiel. Ton débit incessant est un mutisme.

Un des premiers portraits de la grand-mère, c’est ce très bel extrait, sur « les mains de grand-mer » (ça me fait repenser à Vingt-quatre heures de la vie d’une femme, on pourrait faire une anthologie de littérature manuelle) :

Elles attrapent des patates qu’elles épluchent avec avidité. Empoignent la petite cuillère à moka pour pelleter du sucre dans la tasse de café — oui, ce mouvement relève du coup de pelle. C’est un mouvement étranger à la petite cuillère, comme si grand-mer s’était directement inspirée de la récolte des patates pour pelleter des cristaux de sucre. La moitié des petits cristaux atterrit systématiquement sur la nappe à carreaux rouges et blancs. La petite cuillère à moka : un objet qui ne parle pas la même langue que ces mains. Les arabesques et fioritures ornent son manche avec un raffinement grotesque. Superflu. Devant un Disney où une Parisienne gantée, d’un geste sophistiqué (avec le pouce et l’index, l’auriculaire en l’air), plonge une petite cuillère à moka dans une tasse à thé, j’ai pris conscience de l’écart. De fossé entre grand-mer et le monde auquel j’aspirais. Grand-mer chopait la petite cuillère à moka de tout son poing. Ses articulations renflées par l’arthrite me rappelaient les ronces ensorcelées dans La Belle au bois dormant de Disney. Ces renflements noueux. Cent ans d’ankylose.

Écrire à sa grand-mère, sur sa grand-mère est aussi pour Kim le moyen de sauter par-dessus sa mère, de retarder le moment d’en parler… exactement comme la mère recule le moment d’établir la biographie de sa mère à elle en se découvrant une « rage d’écrire » l’arbre généalogique qui mène à elle et l’en détourne dans le même mouvement.

La mer crie que l’adolescent : « Non, justement, tu n’as aucune idée de ce que c’est, de qui c’est, grand-mer, parfois, elle est horrible, non, je ne pourrai pas aller à Berne tant qu’elle y sera, je ne pourrai pas aller à Berne sans être obligée d’aller la voir. C’est une araignée, elle est tapie là-bas, dans sa tanière, et elle tisse sa toile sur toute la ville. […] » Et l’adolescent comprend que l’enfance ne se termine jamais, même pour les adultes.

C’est qu’il y a des duretés dans l’enfance de Kim qui n’a manqué de rien, des duretés héritées. Sa mère, qu’il nomme toujours mer, gèle parfois de l’intérieur et alors ce n’est plus la mer, mais la sorcière de glace :

Elle a le regard qui fuit. Ses yeux sont tournés vers l’intérieur de son histoire.

Regarde comme c’est beau, dit l’enfant. Mer n’a pas de regard dans les yeux.

Il était une fois une femme. Sauf qu’elle ne voulait pas devenir femme. Elle voulait devenir quelqu’un. […] Et les yeux de mer ne voyaient pas l’enfant. Ils voyaient ce qui avait fait de la femme une femme. Alors que la femme voulait devenir quelqu’un.

Ce que la mère n’a pas eu et donné à l’enfant peut-il les réparer tous deux ? Kim le ressent, la revanche sur le passé n’est pas exempte de jalousie.

Cela me revient, avec la mauvaise conscience, la conscience qu’elle aurait aimé étudier et qu’elle ne l’a pas fait, qu’avec son travail mal payé, elle m’a pros de faire des études, et que c’est une des raisons pour lesquelles nous vison aujourd’hui dans deux mondes différents. Des années plus tard, je me suis rendu compte qu’il y avait une drôle de concurrence entre elle et moi. Je n’ai pas étudié pour mer, j’ai étudié à la place de mer.

Transfuge de classe… encore une place de qui n’a pas la sienne propre, et oscille entre deux. Mais les liens souterrains, toujours, la mer qui n’est jamais uniquement celle qu’on a connue, celle qu’on pensait :

La femme qui a passé des années à faire des recherches, potasser des livres d’histoire et éplucher des forums Internet pour planter un arbre généalogique en cachette, ce n’est pas la mer qui m’a élevæ, ni la femme dont je pensais être sortiə.

L’origine inquiète, on la recherche, la mère, jusque dans la recherche universitaire :

Et quand je regarde mes sources sur le hêtre pourpre, j’ai l’impression que tous ces auteurs (que des mecs of course) sont à la recherche d’une figure maternelle. Ils le veulent tous, ce hêtre pourpre mère, pour eux, pour leur nation. Comme si les mères manquaient cruellement.

Et si la grand-mère est un moyen de saute-moutonner la mère, que dire du père dans tout ça ? Dieu qu’il est superbement absent, presque jamais mentionné. Ce sera pour un autre livre. Ou un psy. D’homme dans cette famille de femmes, il n’y a que l’arrière-grand-père — et bien trash, l’arrière-grand-père, mais je ne vais pas spoiler, seulement vous induire en erreur d’un pas de côté :

[…] mais je crois qu’arrière-grand-per ait compté au nombre des nationalistes helvètes ou européens de mauvaise foi. Je me pose cette question, et je sais que je le fais dans le contexte historique qui est le mien et que ça ne rime à rien, qu’autrefois l’existence avait d’autres dimensions que j’ai du mal à comprendre, que l’existence était étroitement liée à notre lieu de naissance, bien plus que je ne peux l’imaginer aujourd’hui.

Faut pas avoir peur du viscéral et des détours, des délires aqueux et des déformations linguistiques. Plus gender-fluid que Kim, y’a pas à dire, c’est sa langue. Ses langues, même, parce qu’étant Suisse, l’enfant Kim parle suisse allemand et l’auteurice Kim écrit en allemand standard… sauf quand ille écrit en anglais ou à la place de sa mère. La « langue de mer », nous explique la traductrice Rose Labourie (dont le nom fait écho à la grand-mer Rosemarie) dans une passionnante introduction, est un mélange d’allemand standard, de suisse allemand et de dialecte bernois. Pour rendre cette langue inouïe, elle a pioché dans des dialectes de suisse francophone, mais aussi de Wallonie et du Québec (j’empoche pour ma part « à brûle-parpaing » et « et bien d’autres inouïseries »).

La dernière partie du roman est carrément en anglais, un anglais emprunté, qui n’est clairement pas une langue maternelle et que l’on choisit justement pour ça, pour sa neutralité, parce qu’elle permet de se réinventer. C’est pour Kim la langue de la distance. D’abord sous forme de jeux de mots :

je suis assez absinthe-minded

de commentaires ironiques, entre parenthèses :

[après la citation d’un vieil érudit méprisant envers la plèbe et les femmes] (sic (yes, so sick))

en note de bas de page :

[corps de texte] Jagging souligne que le hêtre pourpre suisse « surpasse considérablement en âge le prétendu hêtre mère de la forêt du Hainleite […] et existait en tous les cas depuis longtemps alors que ce dernier était encore dans les langes¹ ».

1. Jäggi, 1894. Seriously : « encore dans les langes ».

Puis la distance ironique devient mise à distance analytique et existentielle. Dans la dernières partie, l’anglais est la langue de l’émancipation, de la trahison, du secret qu’on ne pouvait pas avouer avoir deviné, qu’on continue de masquer dans son énonciation même, comme des parents qui recourent à l’anglais ou à des mots épelés pour communiquer sans se faire comprendre des enfants, la surprise pour l’A-N-N-I-V, t’as pensé au cotton candy ?

Quelques extraits en anglais dans le texte :

We had a lot of fun analyzing us and we even managed to push away the typical self-loathing of not doing something more meaningful with our privileges as 30-ish, well educated central Europeans. We defined our generation as the apolitical self-fulfillers between the boomer generation and gen Z […].

We were raised at the end of the 20th century, in the short period of the « end of history », with the belief (and expectation) that we could become everything. But the ned of history has ended, war and violence never really left, only left the self-image of « the West ». But still, I grew up in an apolitical time of hypercapilatist neoliberalism, and our goal was trying to make « it » as individuals. Ans in that goal, I am purely a child of my generation. And the is the place that I am writing you from, Grandma. The place that we have un common: to be common.

And while carrying these words I realized that maybe that’s the closest I will ever get to giving birth, and maybe that is good, because I know that I could never do what you have done, Meer and Grossmer, no, I could never raise a chord, I would go mad in the first few sleepless nights. And here is what I do instead:

I break the circle of children who kill their parents in order to be free, to become themselves. I don’t kill my parents. I am giving birth to my mothers.

Ce qui m’a le plus frappée au début de ma lecture, ce thème de non-binarité, au final s’est effacé à la lecture, dissolu dans la question du corps qu’on habite et de la place qu’on occupe. Oui, Kim se déguise enfant avec des vêtements de fille… qui appartenaient à la sœur disparue de sa grand-mère. Oui, Kim essaye des corps comme des tenues, le corps de l’homme qui se pense viril jambes écartées, aka corps-qui-joue-au-foot, le corps-qui-rentre-du-travail, le corps-qui-voit-du-monde… des corps modelés par des rôles genrés, des attitudes en somme. Qui être quand on est l’homme de la maison en l’absence du père, mais qu’on occupe-usurpe aussi la place qui aurait du échoir à sa propre mère dans l’ascension sociale ? Quand on est descendant de gens qui eux-mêmes ont été les remplaçants d’autres, nés et morts ou morts-nés avant eux ? Qui être quand on ne reconnaît rien de propre en soi, seulement les traits et les traumas des uns et des autres ? Qui être quand tout vous affecte et traverse au point où il ne semble plus y avoir de frontière entre soi et l’extérieur ? Alors entre un genre et l’autre…

Il y a pour Kim, hanté par toutes les existences mutilées du passé, une impossibilité à prendre place dans cette famille. Une impossibilité à être, de manière ferme, ci ou ça. Qui ne lui laisse que la possibilité de devenir ou, sans amarre sûre, de disparaître. Et cette tendance à disparaître apparaît violemment au détour d’un paragraphe, l’anorexie comme par hasard tue (le parallèle m’était venu en tête bien avant, le lire a constitué une confirmation) :

[…] j’étais hospitalisé parce que j’avais arrêté de manger. Je crois, oui, c’est bien possible, que je voulais disparaître. Pas consciemment, ce n’était pas un choix délibéré, ça s’est fait comme ça. Je ne voulais pas mourir, je voulais seulement que ce corps prenne fin.

Contre ça, contre la violence de la haine de soi, ou de ce qui en soi n’est pas seulement soi (« L’envie d’extraire à la pince à épiler chacune de mes cellules une par une pour les dissoudre dans l’acide. »), reste à devenir, tout et son contraire — fluide. L’eau est omniprésente dans le roman, tout est aqueux et mouvant. Tout échappe et irrigue. Kim est une sensibilité poreuse, un corps perméable aux contours flous, qu’ille éprouve surtout dans la sexualité, quand on vient le cerner de l’extérieur.

La question de l’identité n’est jamais posée en termes identitaires, mais est travaillée de l’intérieur, ne serait-ce que par la difficulté à conserver une unité, un unique je :

[…] mais qui a écrit le script de ma scène de cul d’où parle cette infamie comment a-t-elle hacké l’accès à ma voix intérieure je ne veux pas de ce débit où est le bout de JE qui voit tout ça et ne s’y oppose pas […]

Quand on devient quelqu’un d’autre que celui qu’on aimerait et même qu’on pense être…

La grand-mère fait miroir à cette identité qui se cherche, cette fois par l’effacement, l’effacement de soi dans la démence. Kim l’y plonge de manière anticipée, la projetant dans une maison de retraite où elle n’est pas encore quand ille écrit :

Ici, on ne dit pas je, nous, vous, tu, on dit seulement ON. […] Tout le monde y perd son je en moins de temps qu’il n’en faut pour le dire.

Tu dois penser que je fais partie du personnel soignant. D’abord, tu ne me reconnais pas. Je ne te reconnais pas non plus. Tu es devenue toute douce. Tu parles au coussin comme à un petit chat.

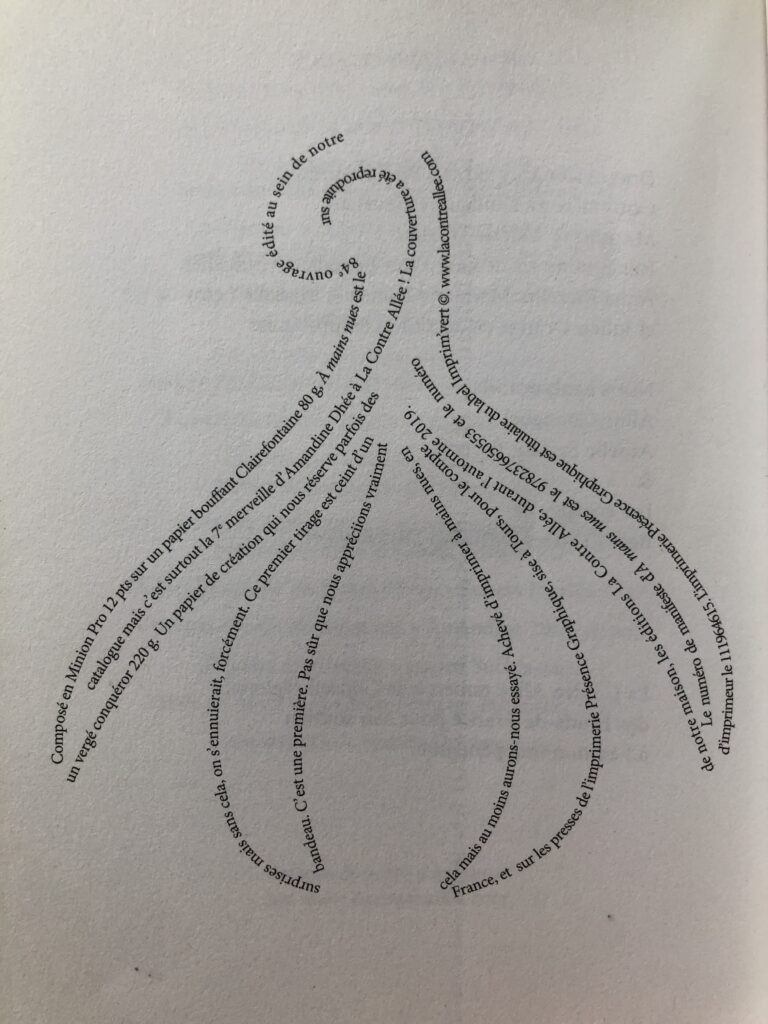

Alors écriture inclusive, oui, mais surtout écriture inventive, bricolée, déformée, pour donner à entendre soi et les autres, ceux qu’on pourrait être, ceux qui nous entourent et nous précèdent, d’autres vies derrière la voix qui les ventriloque. Dans tout ce travail de langue, on peut compter sur la galoche discrète de la traductrice et des typographes, avec des ligatures que j’ai trouvées belles et fluides, rien avoir avec la butée des points médians :

æ

comme une boule de papier froissé à la fin d’un participe passé (é, ée), une certitude raturée , un entrelacs qu’on peut facilement sauter tout en l’ayant remarqué,

ə,

e inversé, à la fois e et son contraire, et autre chose encore d’être à al fois l’un et l’autre.

La langue n’est plus tordue ou défigurée ou que sais-je, elle est redevenue malléable, et c’est un drôle de hasard ou une belle enfilade qu’Hêtre Pourpre me soit tombé dans les mains juste après Les Furtifs et la langue si ludique-mais-pas-que de Damasio.

En l’absence d’un centre stable, il n’y a plus qu’à sans cesse se réécrire, je(u) palimpste, réécrire son histoire pour la faire sienne et y trouver, s’y ménager une place.

Which reminds me of […] how important it is to change one’s story, in order to own it.

Genre sexuel et romanesque entrent ainsi en écho. Dans le choix des prénoms et des accords, à l’échelle micro, mais aussi, à l’échelle macro, dans la narration elle-même, protéiforme comme sait le devenir le roman. L’autofiction malmène sa matière, défait-refait la concordance des temps du récit et de la narration, anticipe, rappelle, déplace, ment et avoue, trafique, ajuste, pour que le compte soit bon — et autre.

In all the different cultures where forms of writing were invented independently of each other, the earliest forms of scripture were always records of debts. […] That’s why I think that literature and guilt are indivisibly interconnected. But — I also believe the forms of writing which interest me have always been those that don’t want to be what the have to be. Texts that undermine their primary intention, projects that want to get free of the debts, writing that searches exit doors out of writing.

Alors oui, parfois le récit erre, menace de tourner en rond ou de se déliter, mais quand la narration se ressaisit, c’est la déflagration. Tout coule et explose en même temps, ça se déforme lisible, coule de ressource attendue en ressource inattendue, la langue est d’une vitalité folle d’avoir tourné sept fois dans une bouche à vide avide. J’aurais parfois aimé que tout soit de cette teneur, aussi puissant, quelle maestria alors, mais peut-être que parfaitement maîtrisé, le roman aurait cessé de se débattre et aurait été moins à l’image de ce qu’il contient ? Peut-être faut-il la rétention-stagnation du roman-lac, roman-barrage, pour qu’advienne le roman-chute, roman-cascade.

Dès que sa bouche fut pleine : la mienne fut pleine d’air devant un titre si évidemment suggestif. Sauf que l’évidence a l’éjaculation précoce et se retire vite. Dans ce roman de Juliette Oury, les fonctions sociales du sexe et de la nourriture sont inversées : on baise à la bonne banquette, mais on ne mange que dans l’intimité, cuisiner est un plaisir de dépravé. La métaphore est filée à l’envie, la drôlerie masquant sa charge corrosive — toutes des goulues, on dénonce la culture du gavage et on questionne la brigade des mets. En sens inverse, on se régale de passages croustillants (ne manquez pas les courses au Pornoprix) avec des scènes de cul qui l’eut crût déchargées de leur potentiel érotique dans un monde où tout est fait pour éviter que le désir soit relié à l’appétit — mais dans un roman où tout est pensé pour que les termes s’inversent en galipettes continues. C’est drôle, c’est malin (un roman de cul l’air de rien, en tout bien tout honneur) et foutrement intelligent dans sa manière de revisiter de pas si chics archétypes.

Dès que sa bouche fut pleine : la mienne fut pleine d’air devant un titre si évidemment suggestif. Sauf que l’évidence a l’éjaculation précoce et se retire vite. Dans ce roman de Juliette Oury, les fonctions sociales du sexe et de la nourriture sont inversées : on baise à la bonne banquette, mais on ne mange que dans l’intimité, cuisiner est un plaisir de dépravé. La métaphore est filée à l’envie, la drôlerie masquant sa charge corrosive — toutes des goulues, on dénonce la culture du gavage et on questionne la brigade des mets. En sens inverse, on se régale de passages croustillants (ne manquez pas les courses au Pornoprix) avec des scènes de cul qui l’eut crût déchargées de leur potentiel érotique dans un monde où tout est fait pour éviter que le désir soit relié à l’appétit — mais dans un roman où tout est pensé pour que les termes s’inversent en galipettes continues. C’est drôle, c’est malin (un roman de cul l’air de rien, en tout bien tout honneur) et foutrement intelligent dans sa manière de revisiter de pas si chics archétypes.![]()