Clair obscur, de Kathryn & Stuart Immonen

(2010 pour la VO Moving Pictures)

Plus obscur que clair. À force de ne distinguer qu’à demi les personnages, j’ai l’impression d’être passée à côté des tenants et aboutissants de l’intrigue, sans même réussir à trancher entre parti-pris narratif ou lacune de lecture (ce qui m’évite d’être vexée, ceci dit, ce n’est peut-être pas si mal). La relation entre la curatrice canadienne qui trie des œuvres dans les sous-sols parisiens et l’officier du Reich (dixit la quatrième de couv’) qui semble tout à la fois son supérieur, son collègue, son amant et son geôlier, était pourtant fascinante d’ambiguïtés et de rapports de force sans cesse prêts à être renversés.

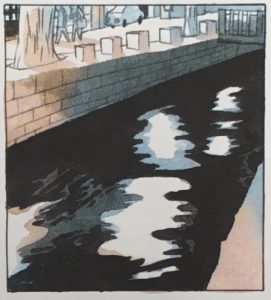

Parlant à une œuvre…

Et toujours une fascination de retrouver dessinés des lieux que je connais (ici les arcades de la rue de Rivoli).

![]()

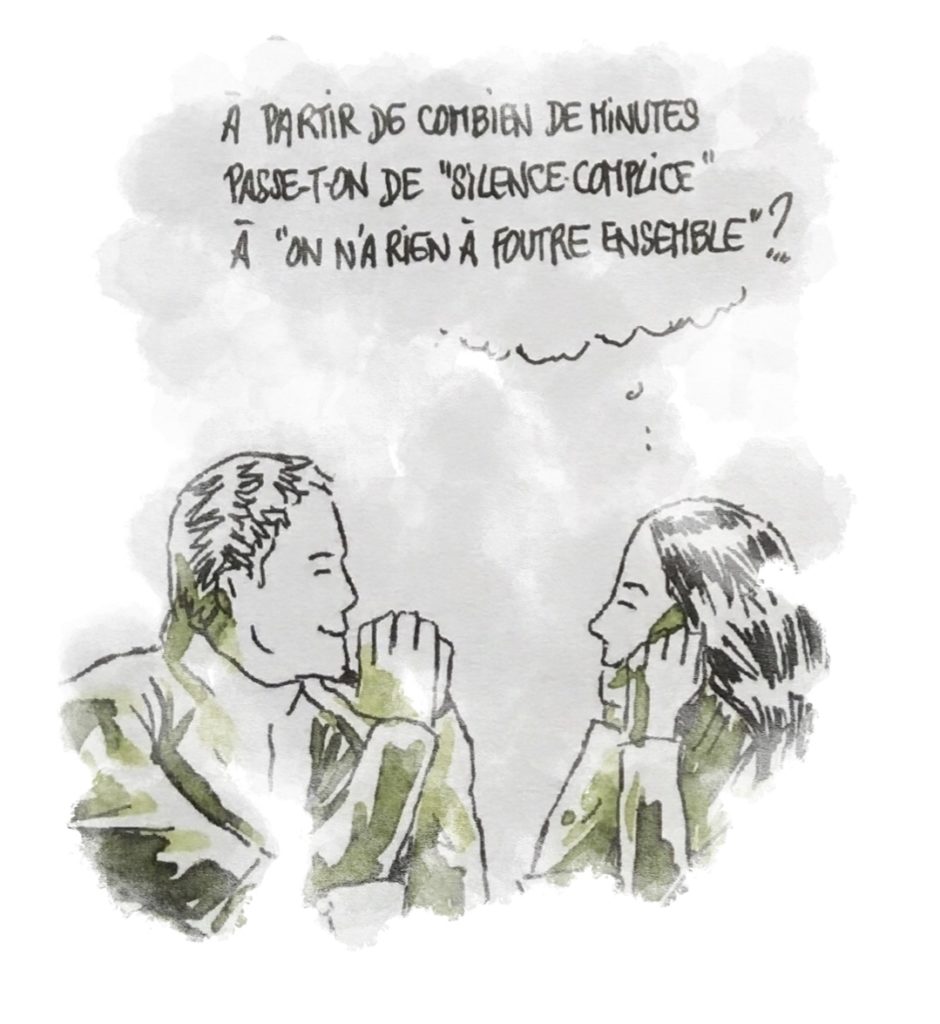

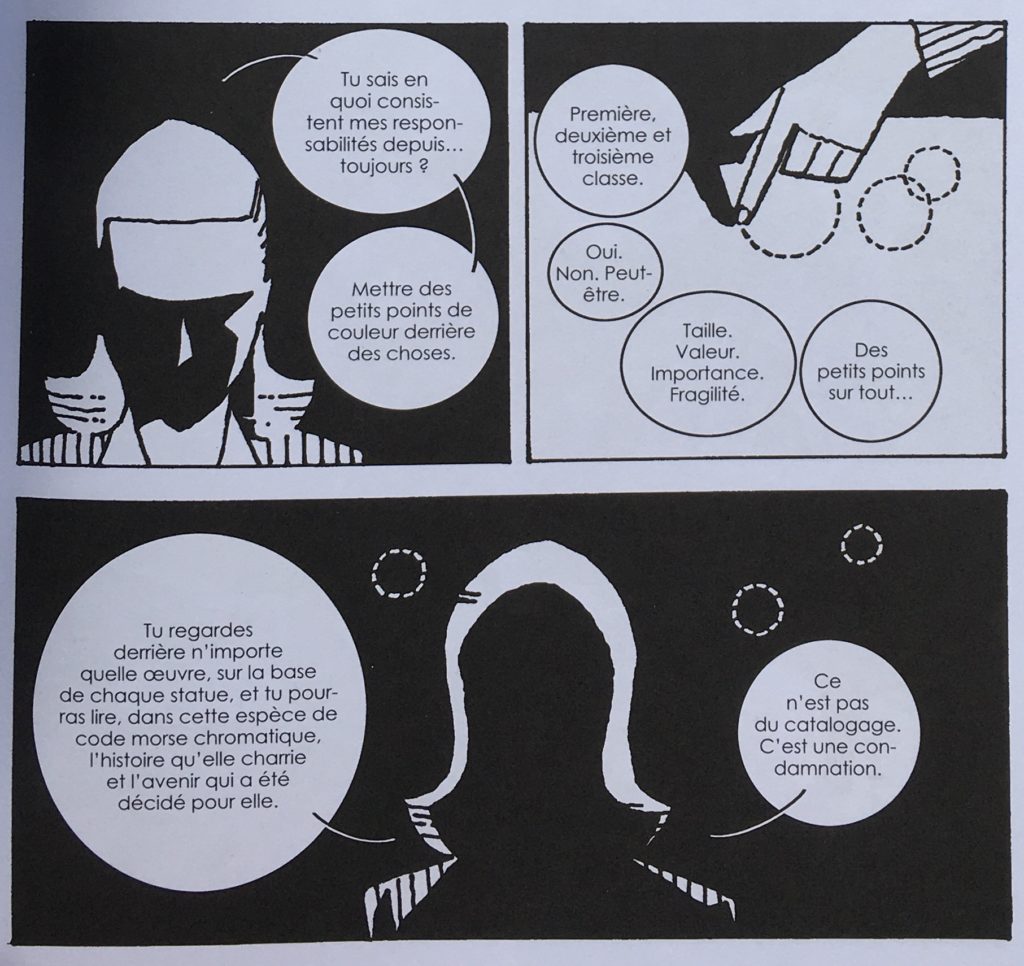

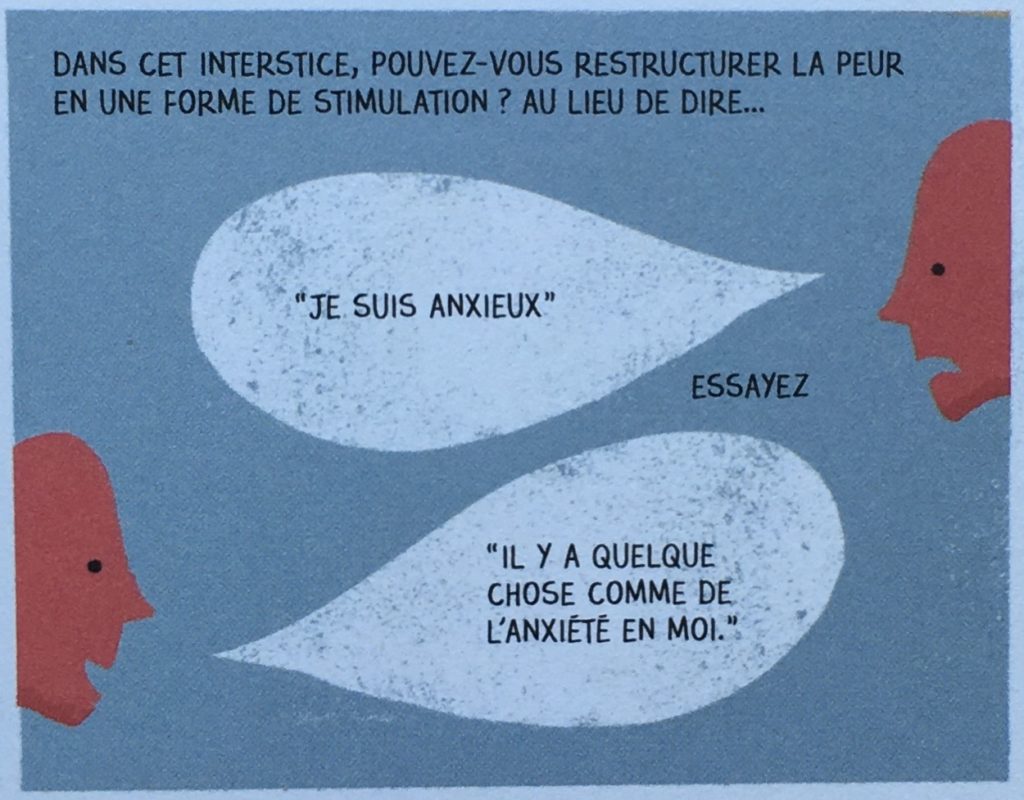

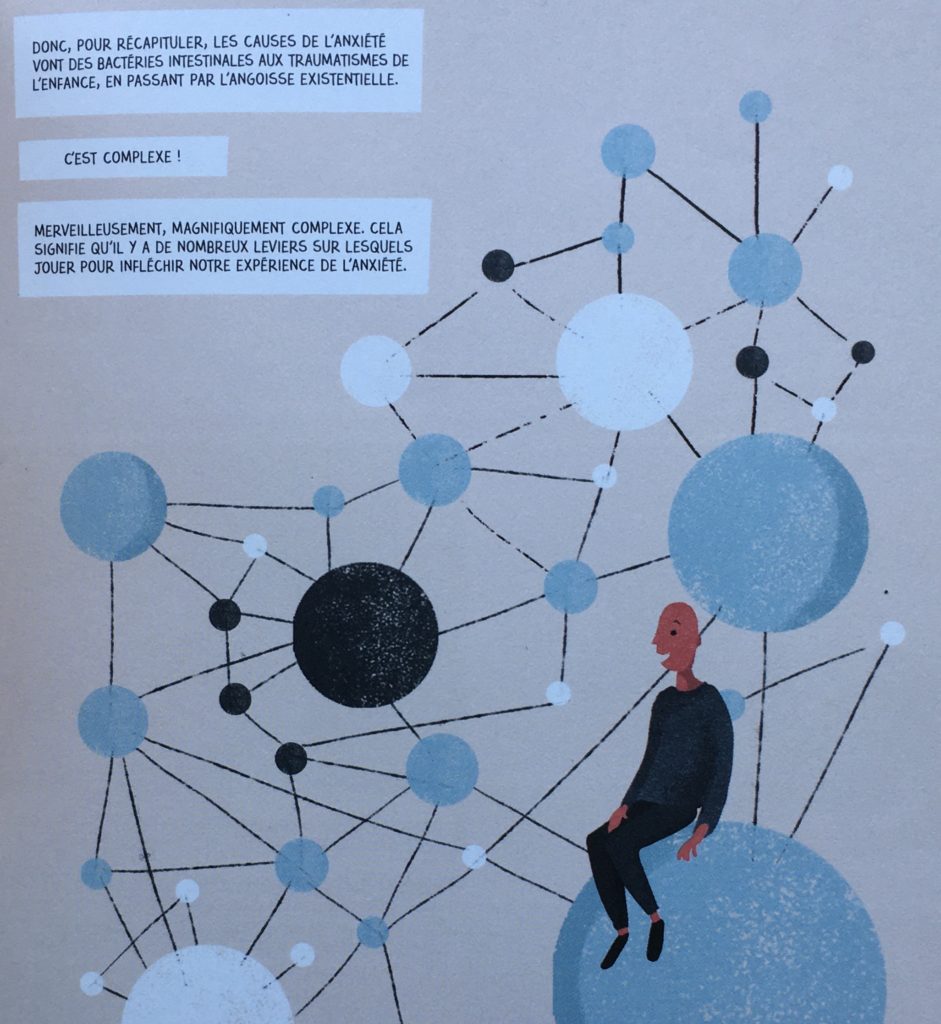

L’Anxiété, quelle chose étrange, de Steve Haines et Sophie Standing (2019)

Quelle chose reloue, j’aurais dit, mais tout est question de point de vue. On oscille entre la BD de vulgarisation scientifique et la plaquette de self-help mental posée sur la table basse dans la salle d’attente, c’est assez étrange.

![]()

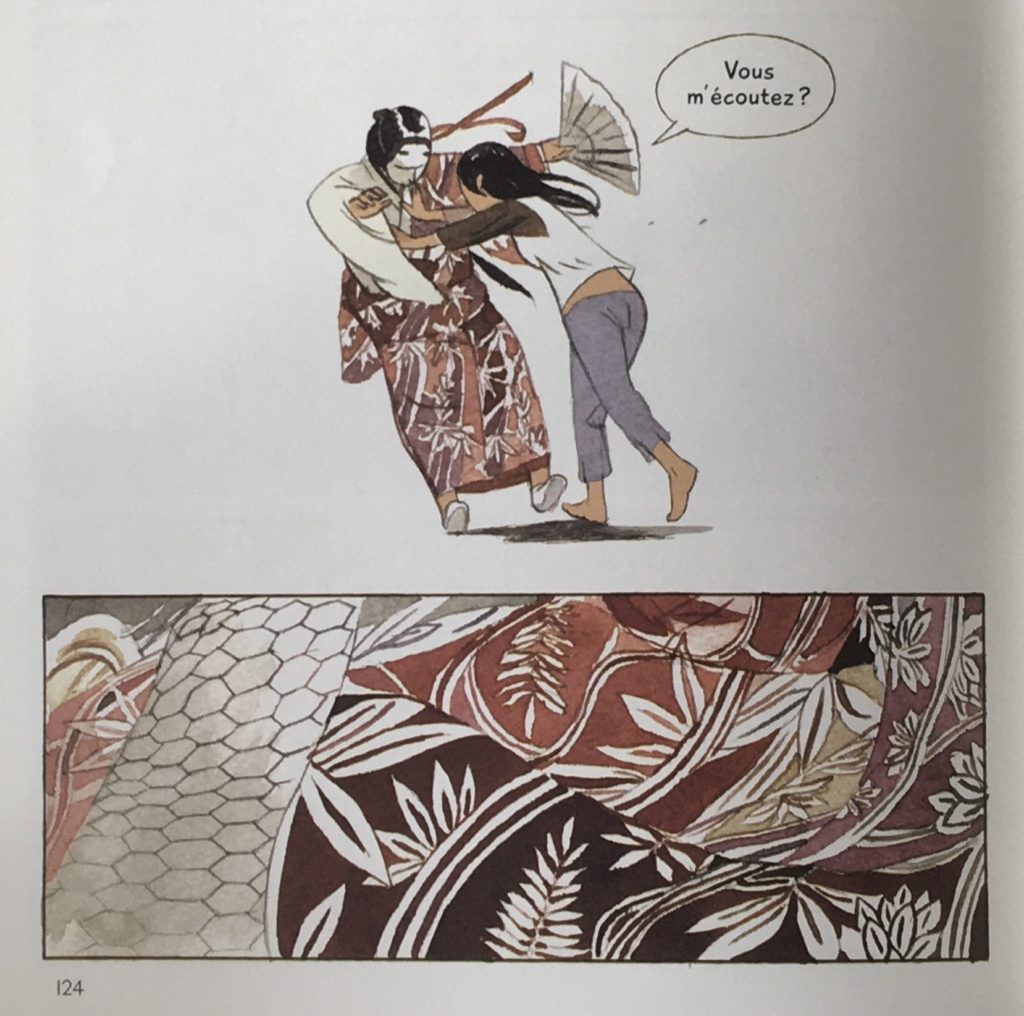

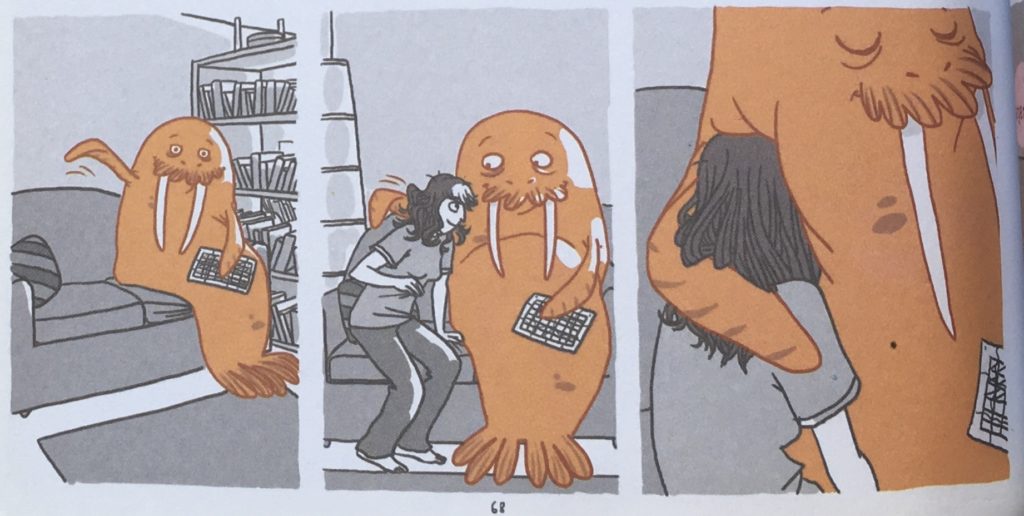

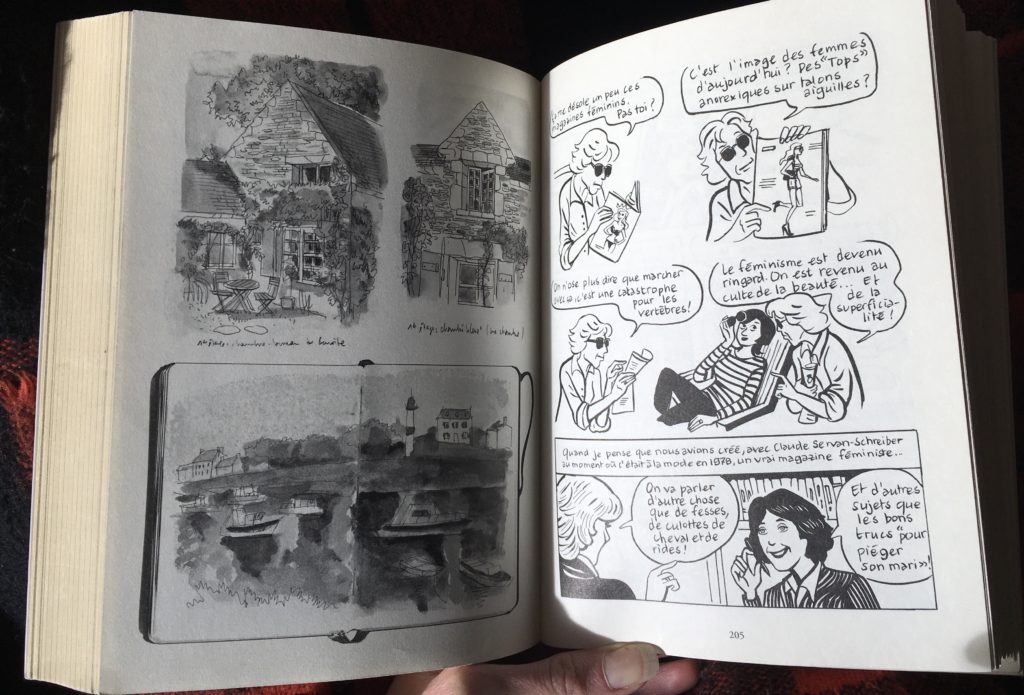

Les Envahissants (Le gros, la pute et le sergent), de Maloup et Marie Voyelle (2010)

J’ai aimé la rondeur du trait, l’âpreté sous-jacente de l’histoire et la fantaisie du récit : un gros phoque (tendre), une bombe sexuelle (vierge) et un GI (qui aime lire) investissent l’appartement d’une thésarde terrassée par sa deadline. Chacune de ces créatures imaginaires la soutient à sa manière et met de la couleur (orange phoque, rose sexy, violet de combat) dans son monde en noir et blanc, qui ne respire que par la cour de récréation sur laquelle donne la fenêtre de la cuisine.

Bonus pour ce personnage masculin tout à fait mon genre, et qui a le bon goût de rester en marge de l’histoire :

![]()

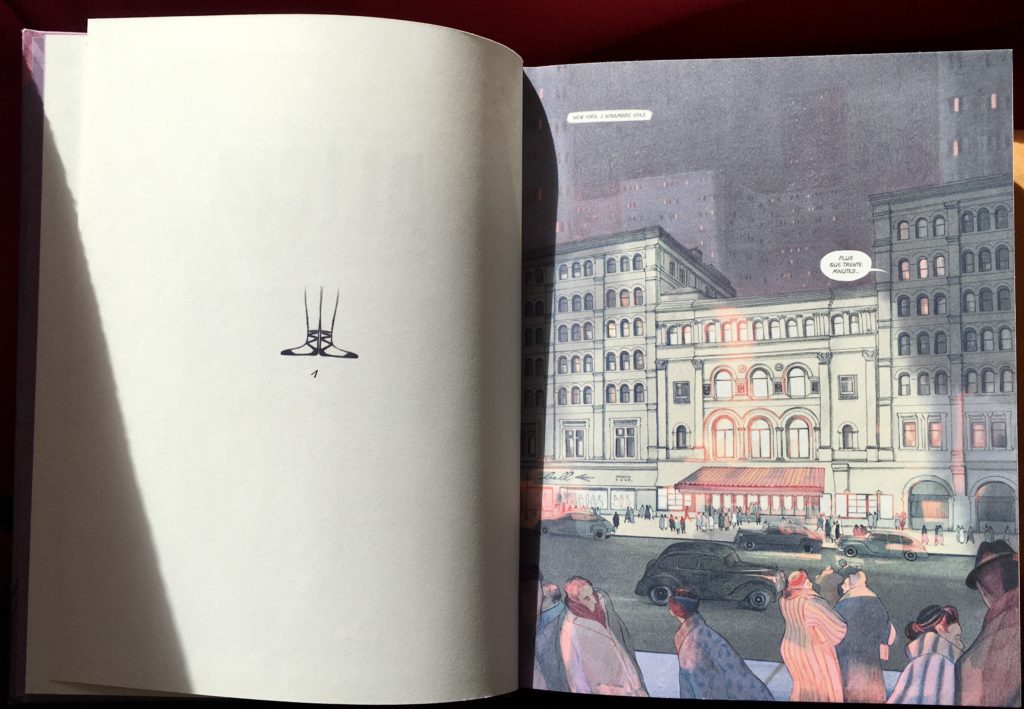

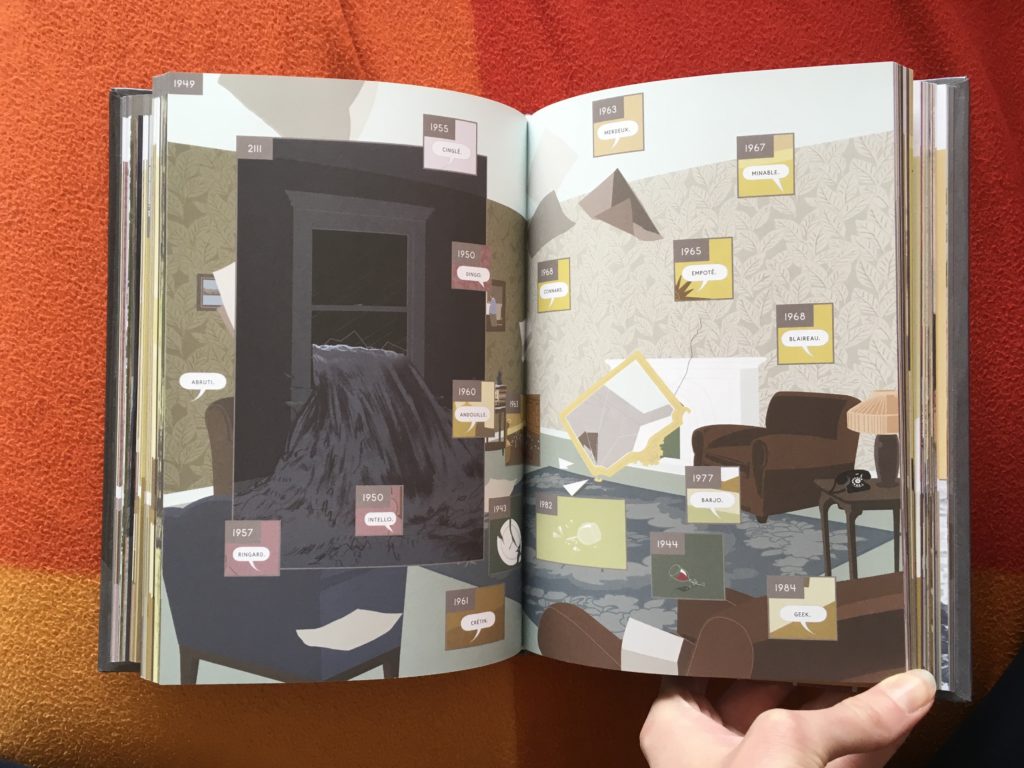

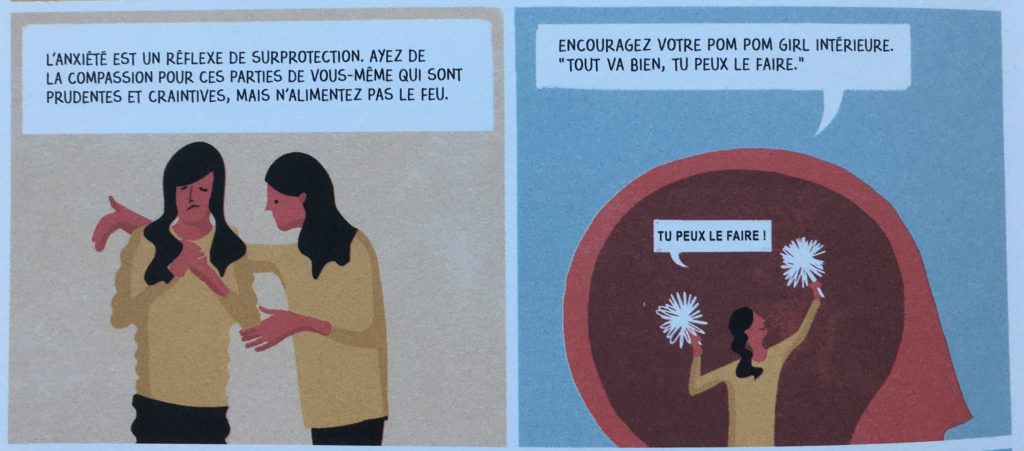

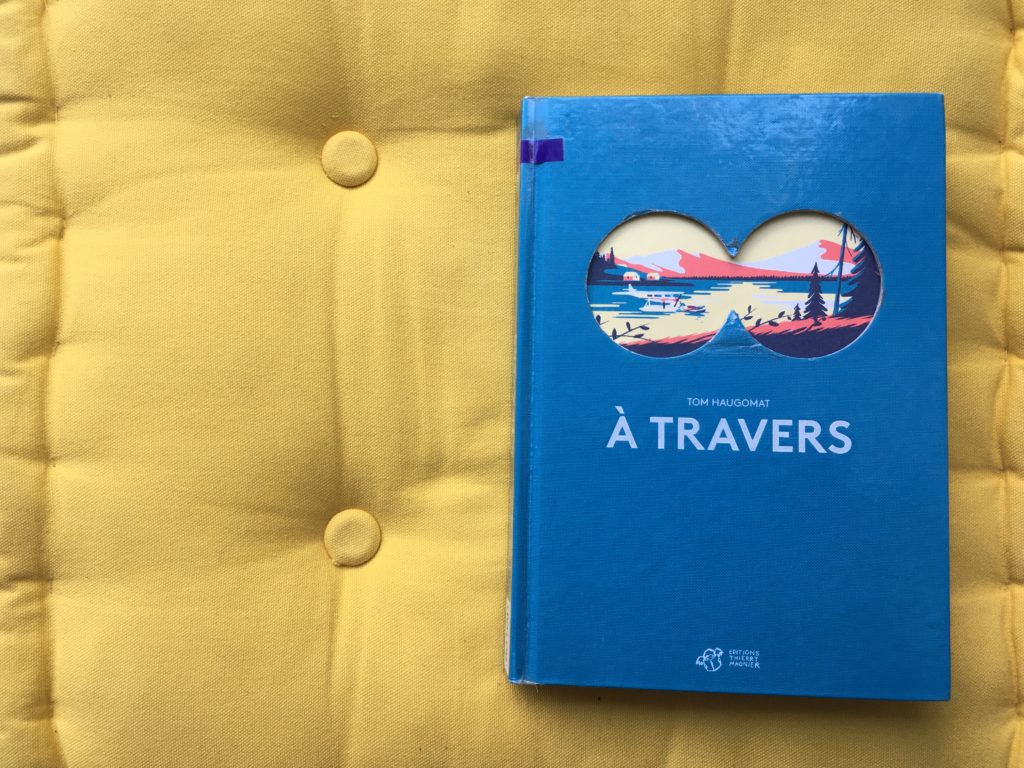

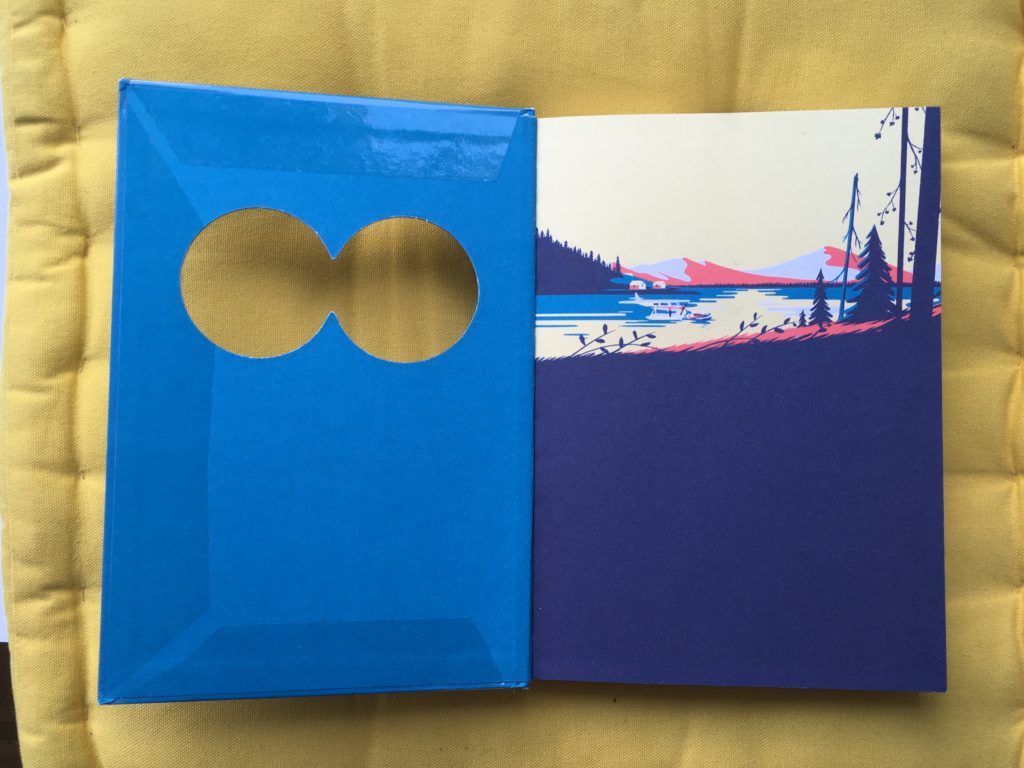

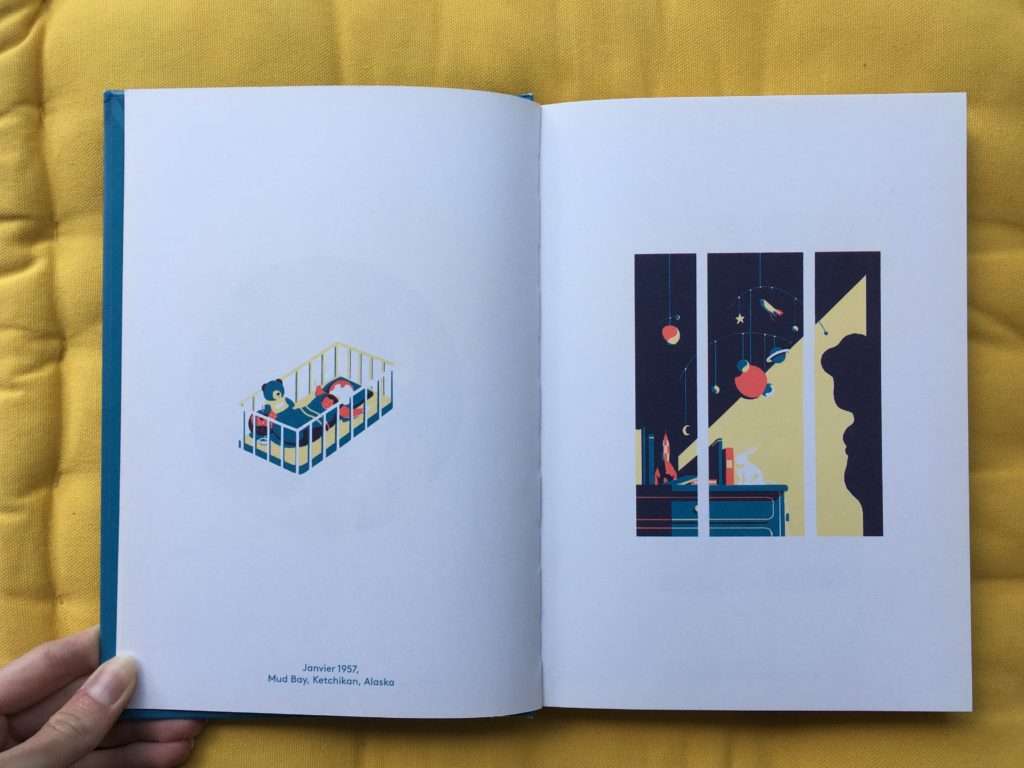

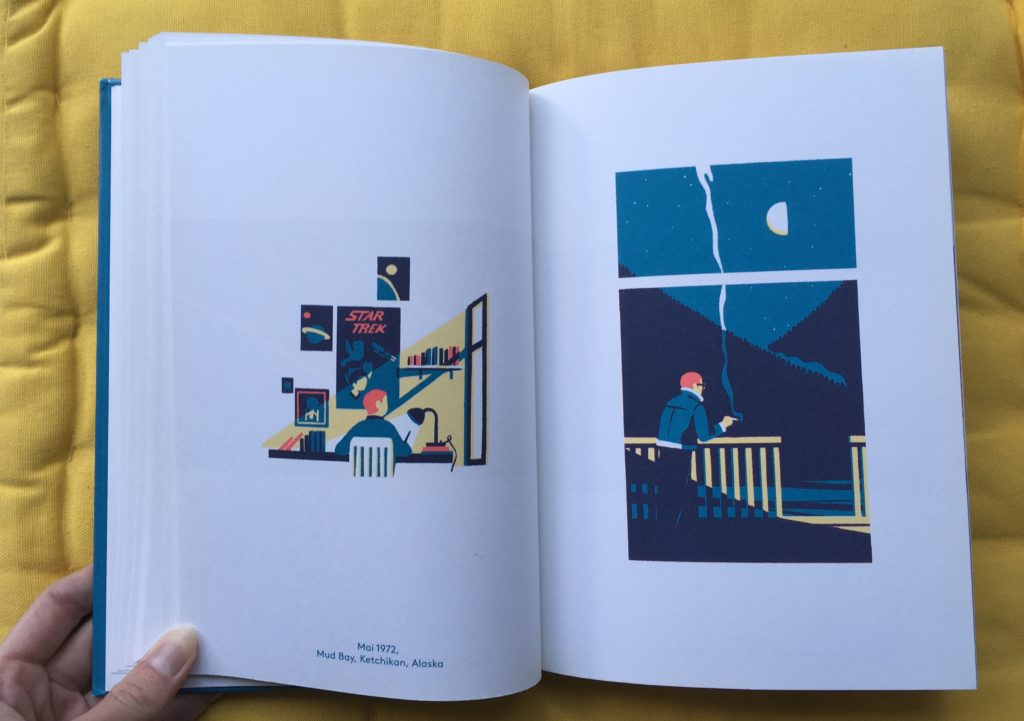

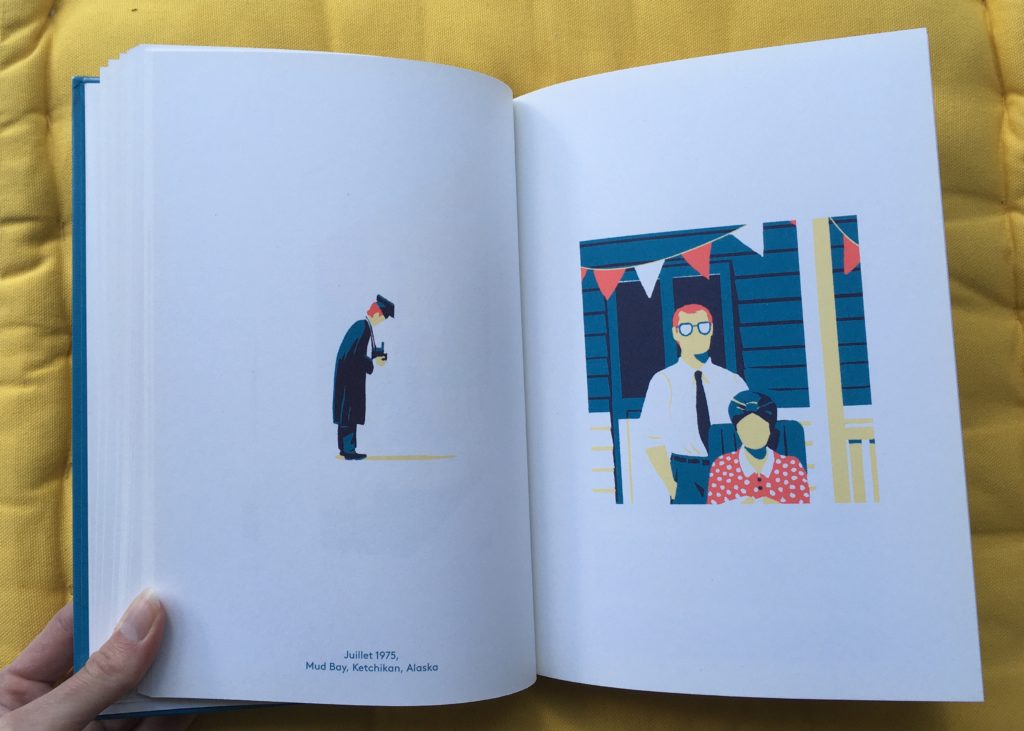

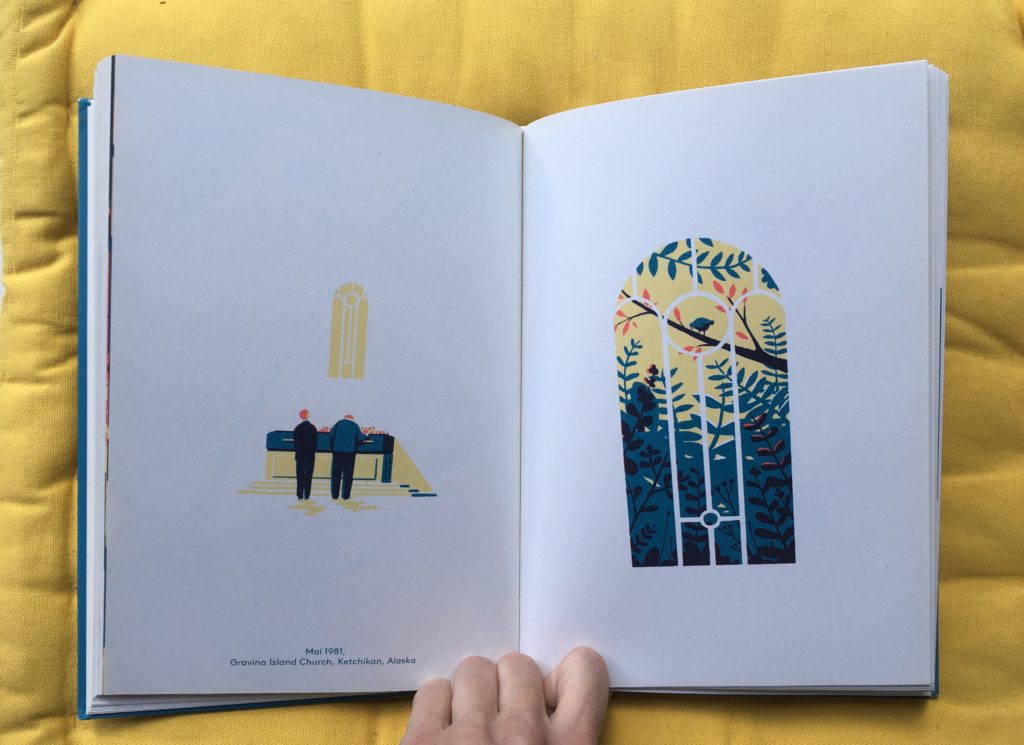

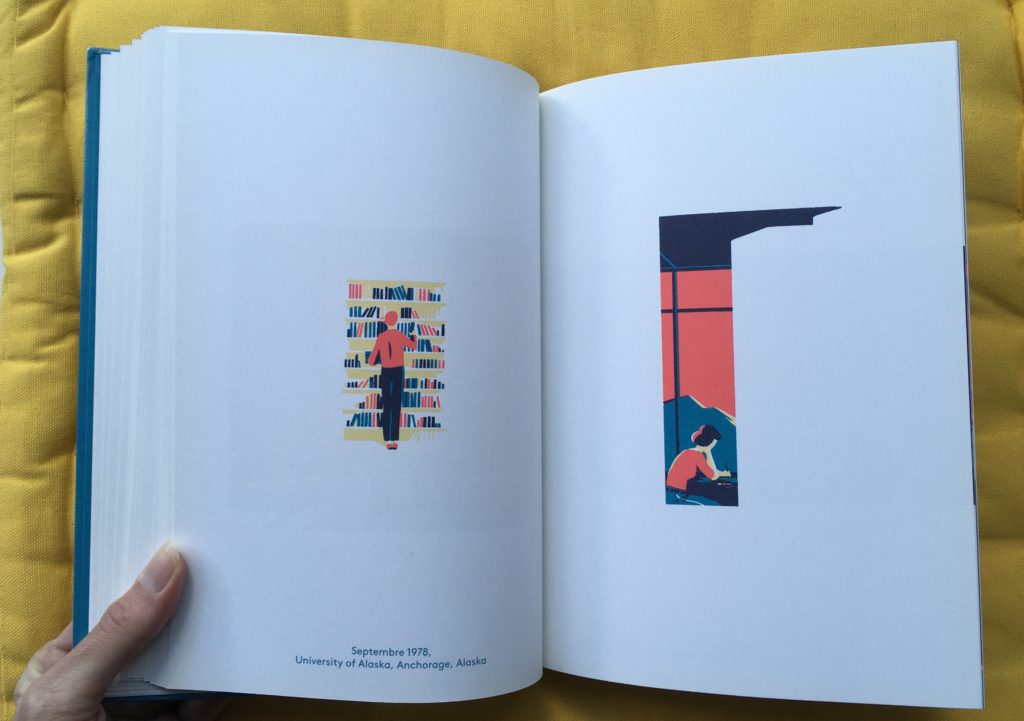

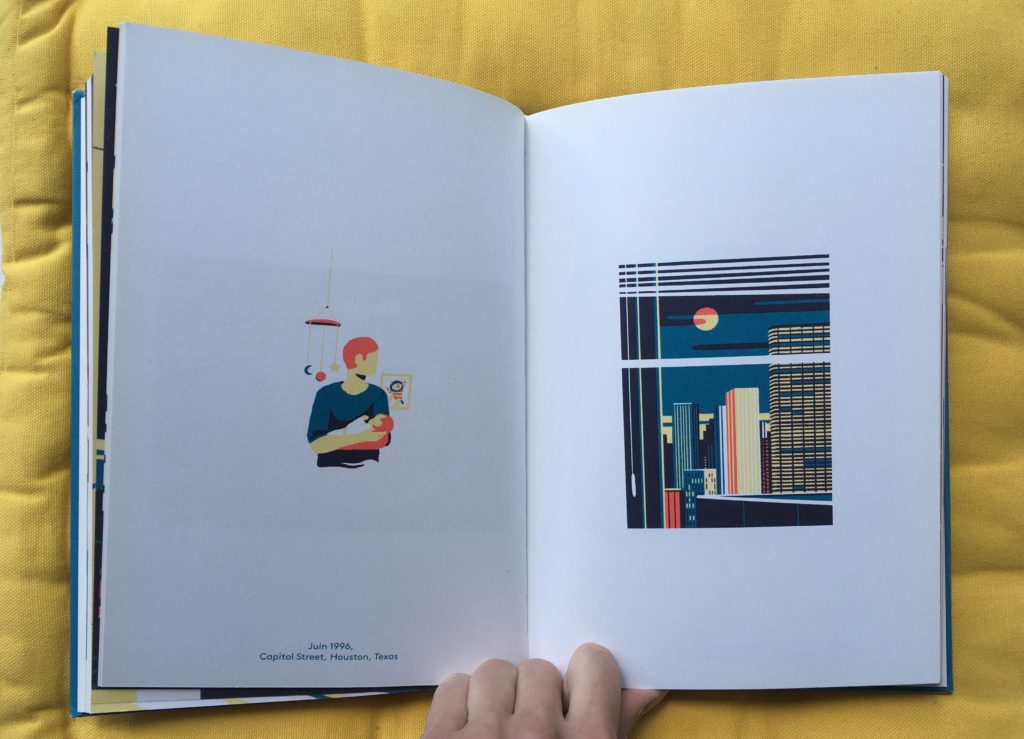

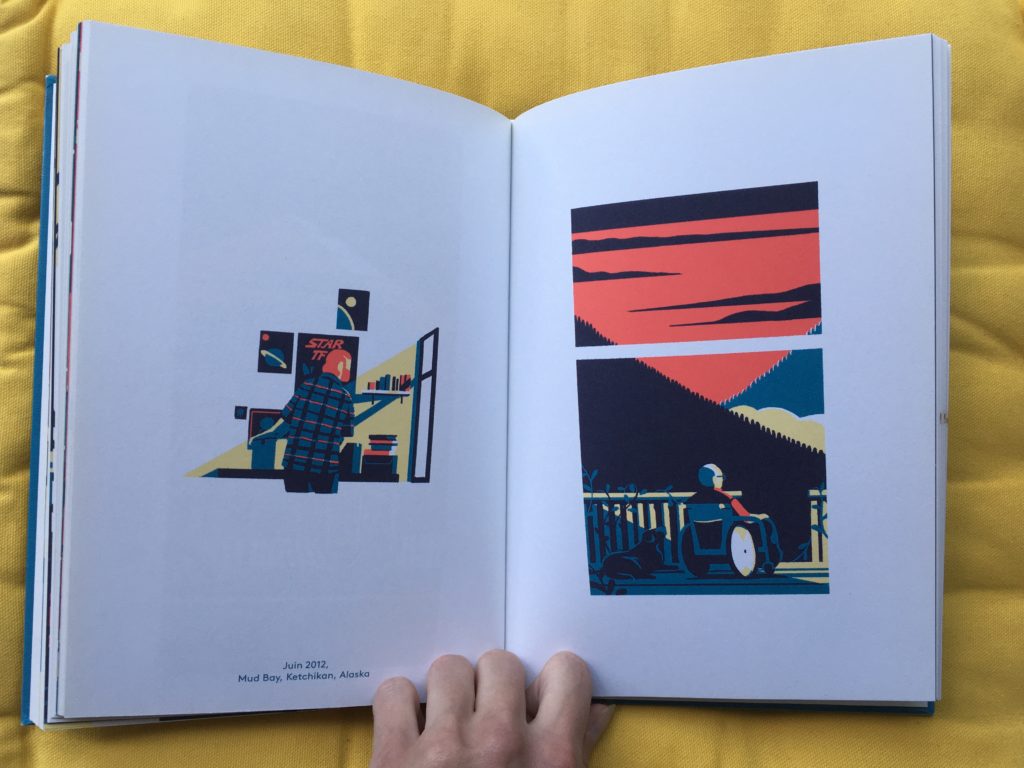

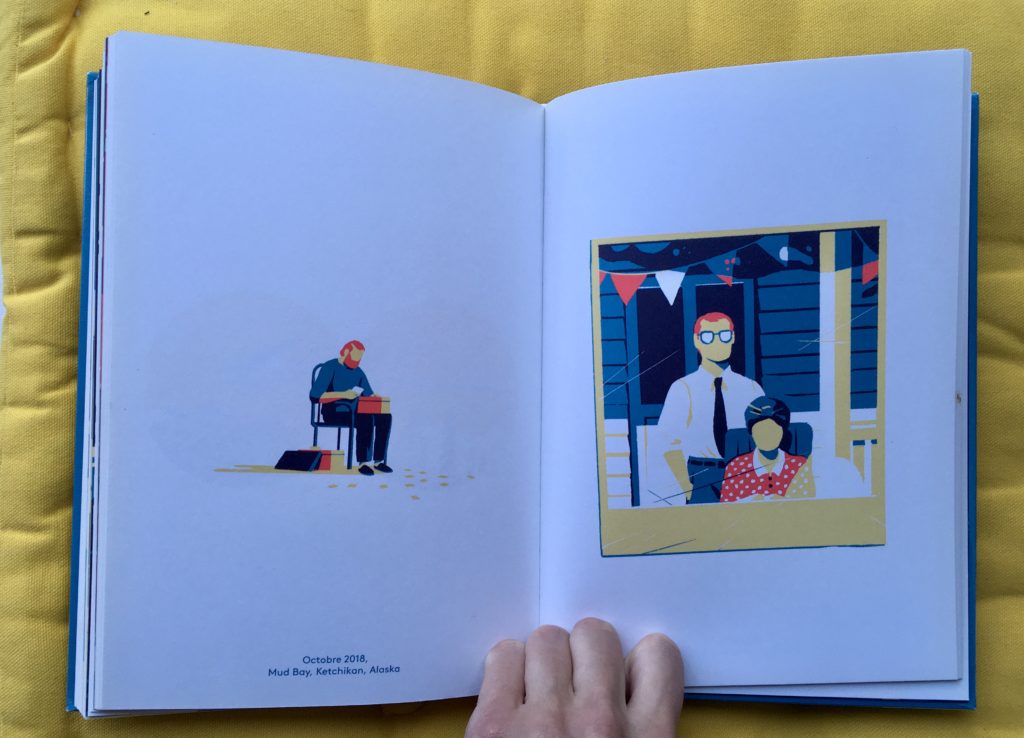

À travers, de Tom Haugomat (2018)

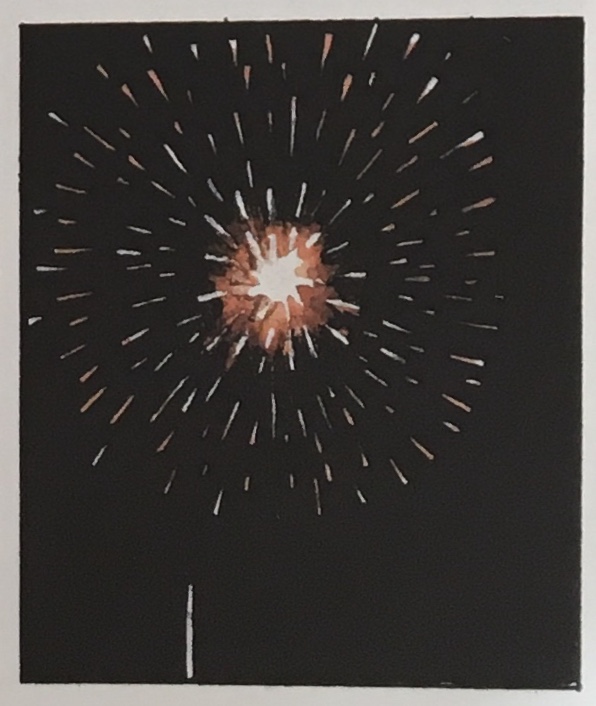

Cette histoire sans mots fonctionne par doubles pages : à gauche, une saynète avec le protagoniste ; à droite, ce qu’il voit, à travers l’ouverture de sa couveuse, sa loupe de petit garçon curieux, son télescope, la fenêtre de sa chambre, de sa voiture, la visière de son casque, l’écran de son ordinateur… À chaque page tournée, une année s’est écoulée, et c’est tout une vie que l’on voit ainsi défiler, avec ses instants anodins ou exceptionnels, ses joies et ses tragédies, les cycles qu’elle boucle – tout une vie en quatre couleurs, pour un exercice de style virtuose et poétique.

Cette maîtrise graphique, vraiment ! Presque chaque vignette pourrait être une illustration autonome…

![]()

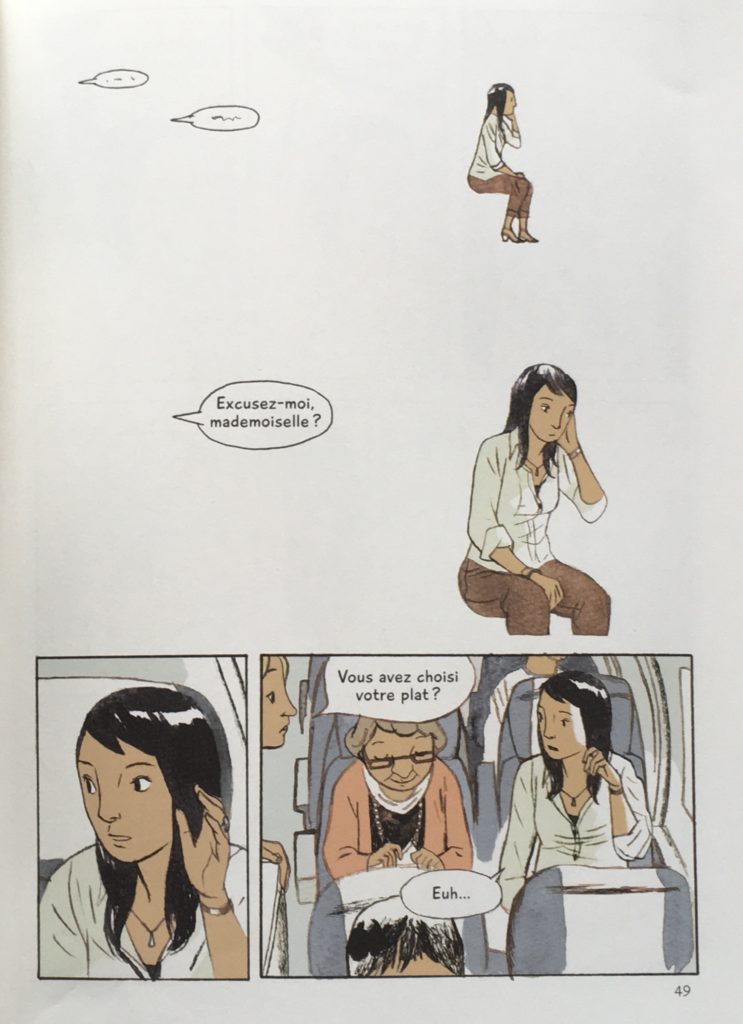

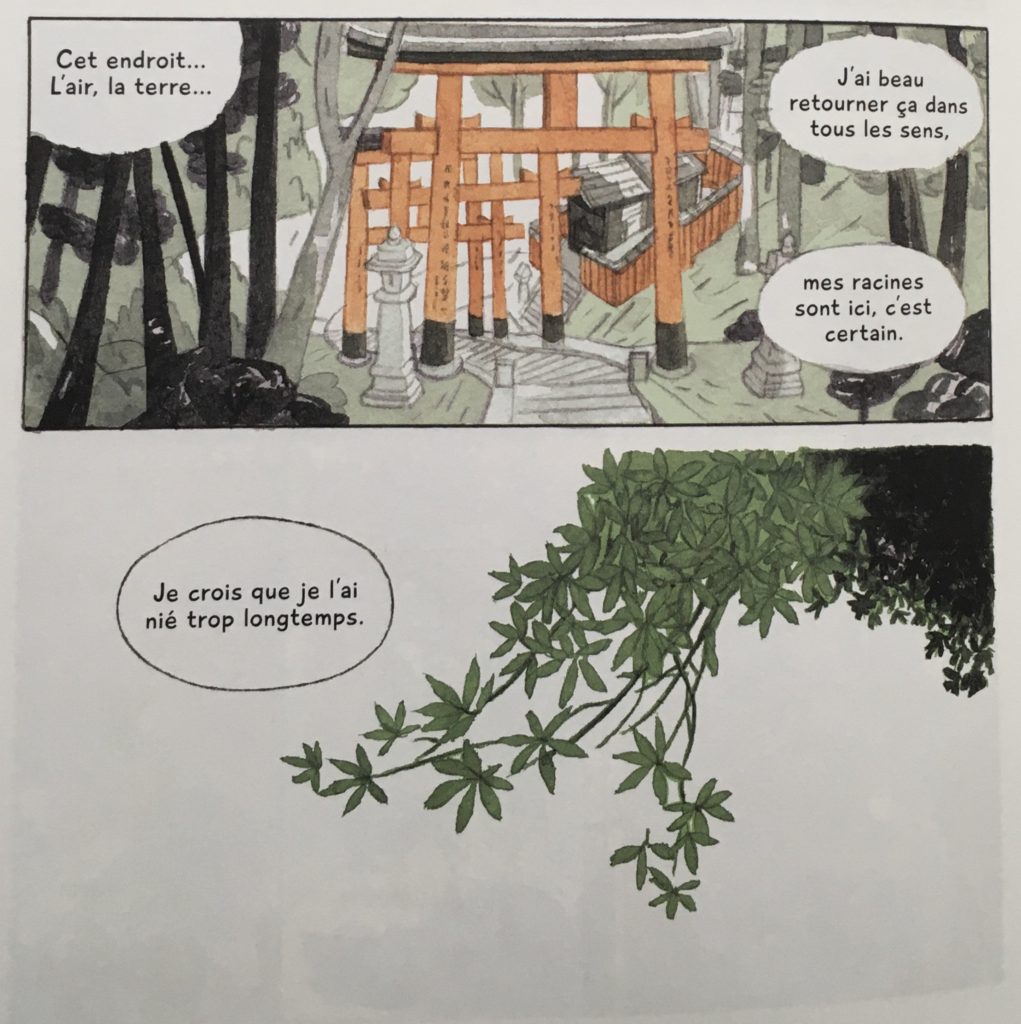

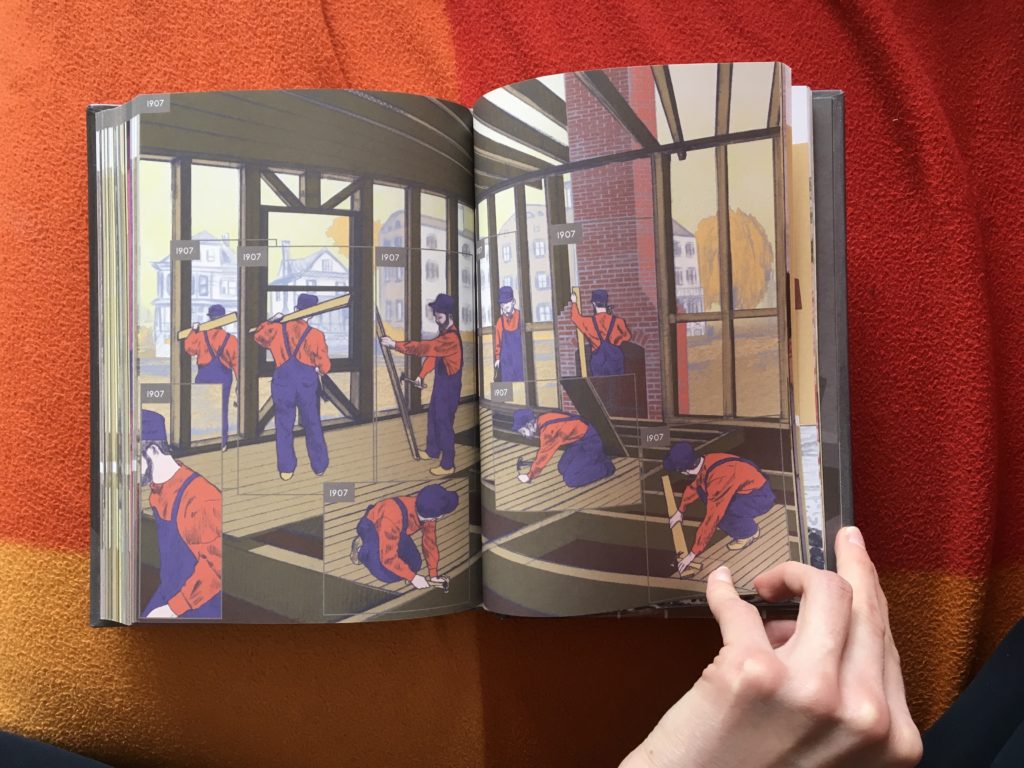

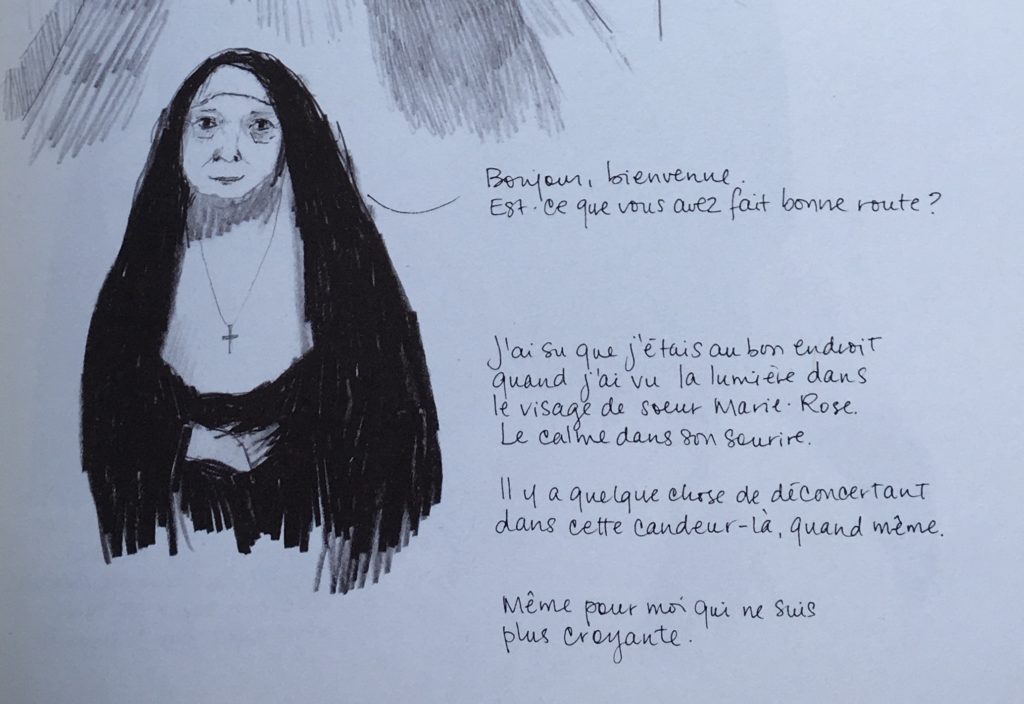

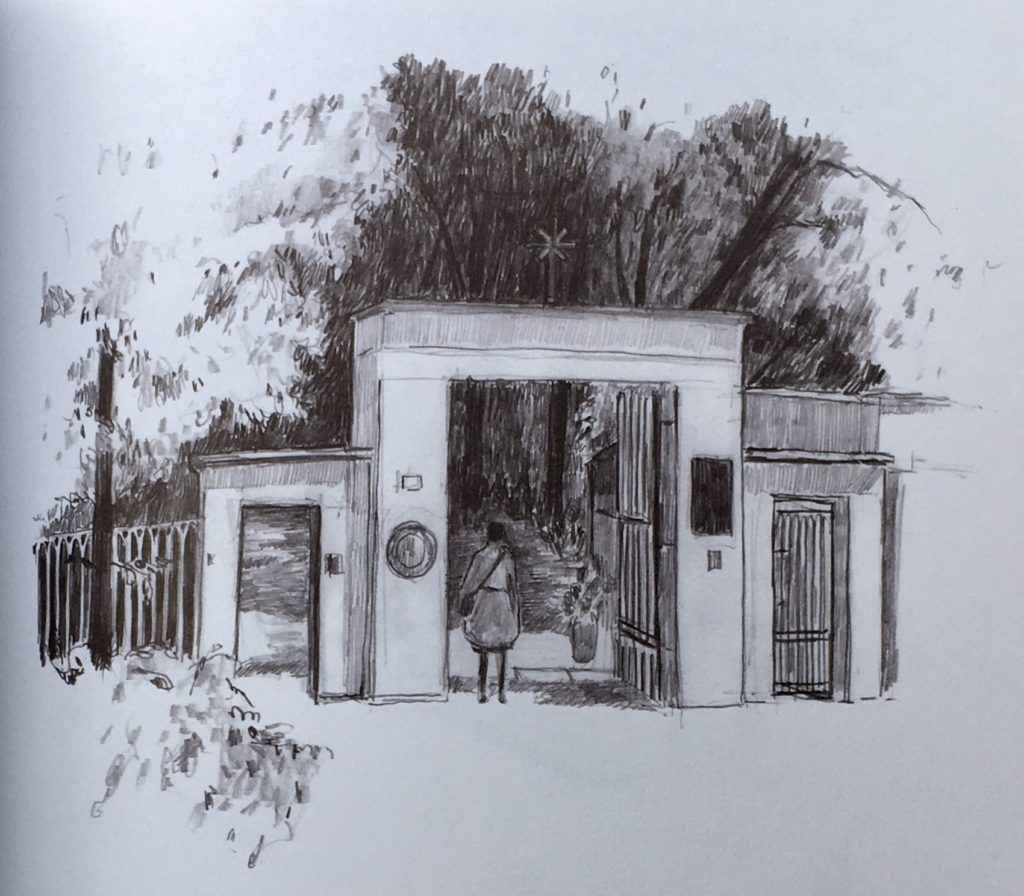

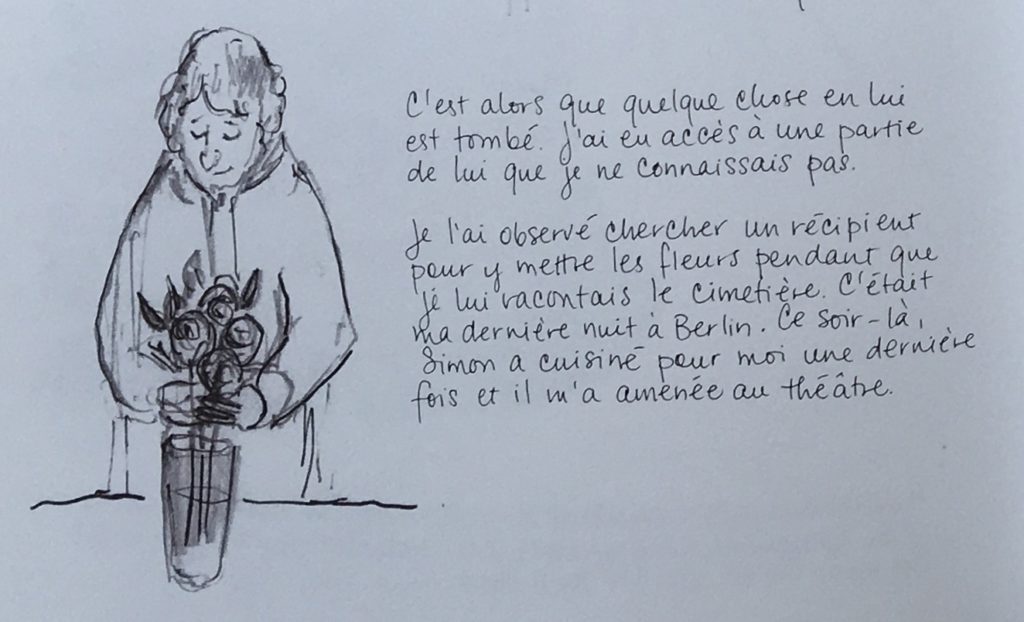

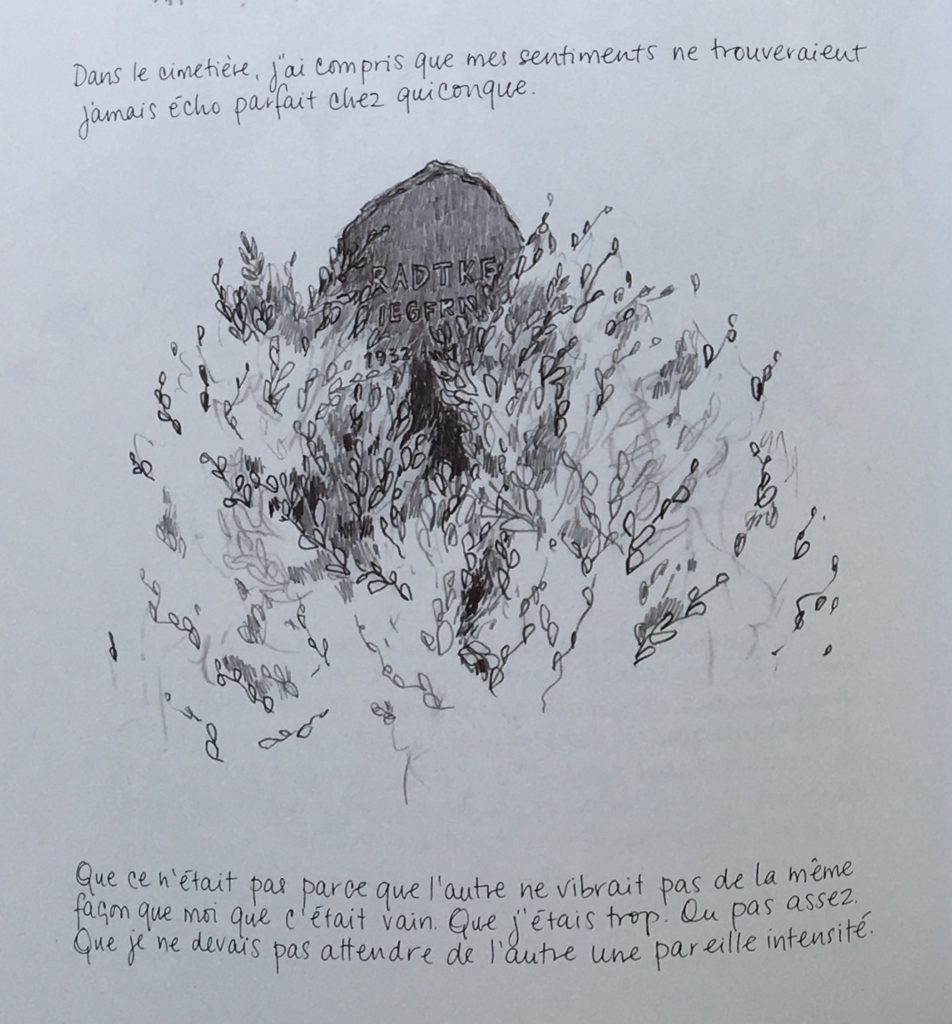

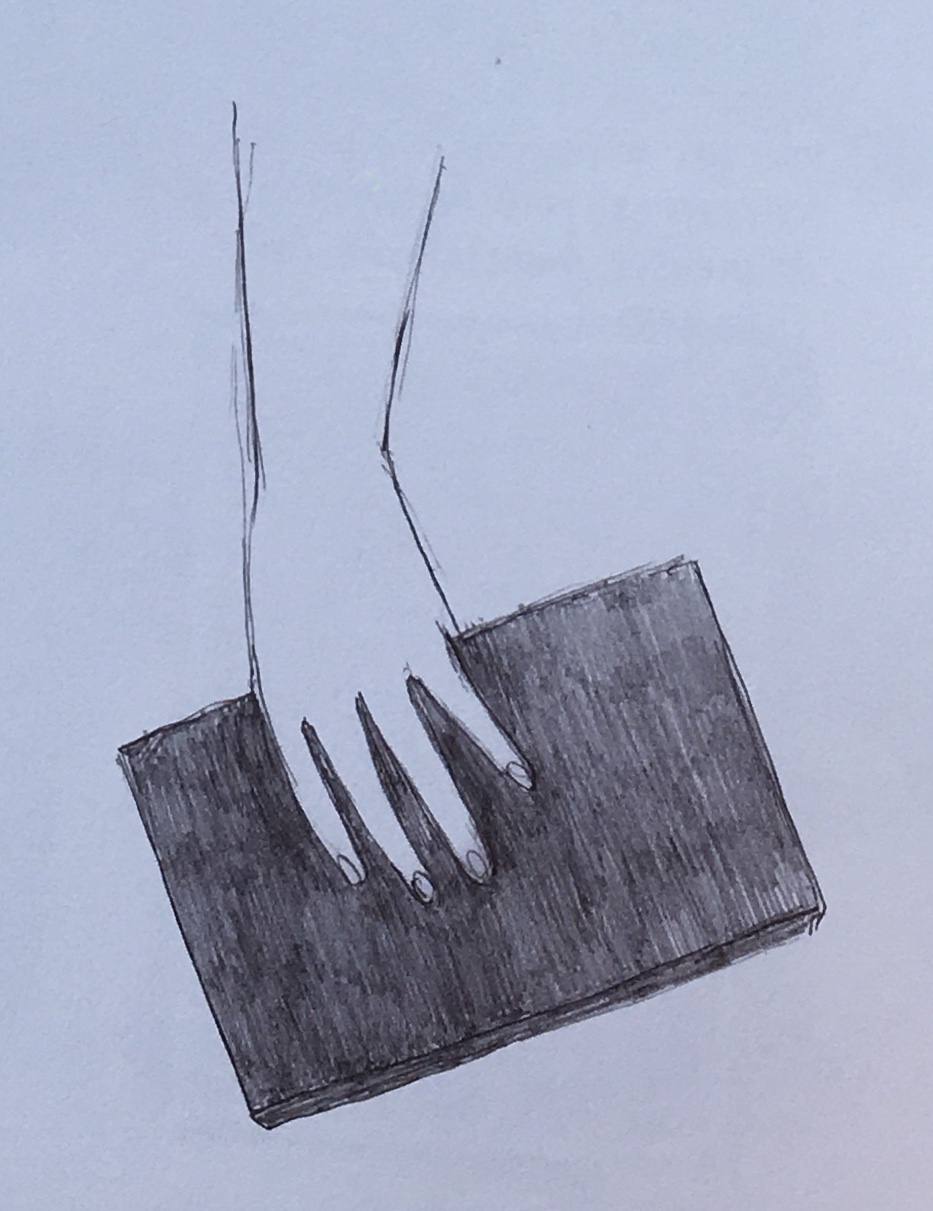

Le meilleur a été découvert loin d’ici, de Mélodie Vachon Boucher (2012)

C’est une histoire de deuil ou de renaissance à soi, quelque part entre une abbaye canadien et Berlin, et presque davantage un carnet de voyage intérieur qu’une bande-dessinée : les pensées se notent près des décors qui les ont vu surgir. Je les ai lues comme chuchotées à mon oreille, entendant la sensibilité de l’autrice résonner avec la mienne, à travers l’écriture fine, dans le choix des mots comme dans la graphie, et les dessins coloriés sans couleur ni hâte, honnêtes avec leur traits de bâti non effacés, intimes.

(Le titre est un vers d’Éluard.)

Le plaisir d’observer des gestes auxquels on ne pense plus :

Et pour finir sans rien dire de la très belle clôture-réouverture, je reprendrai seulement la citation en exergue au début de l’ouvrage, qui me touche sans que je sache au juste pourquoi : « Porter en soi un cloître où sans cesse passent et repassent des robes blanches et parer à ce que la boue de sa propre marche n’y fasse point tache. » (Simone Routier, Le Long Voyage)

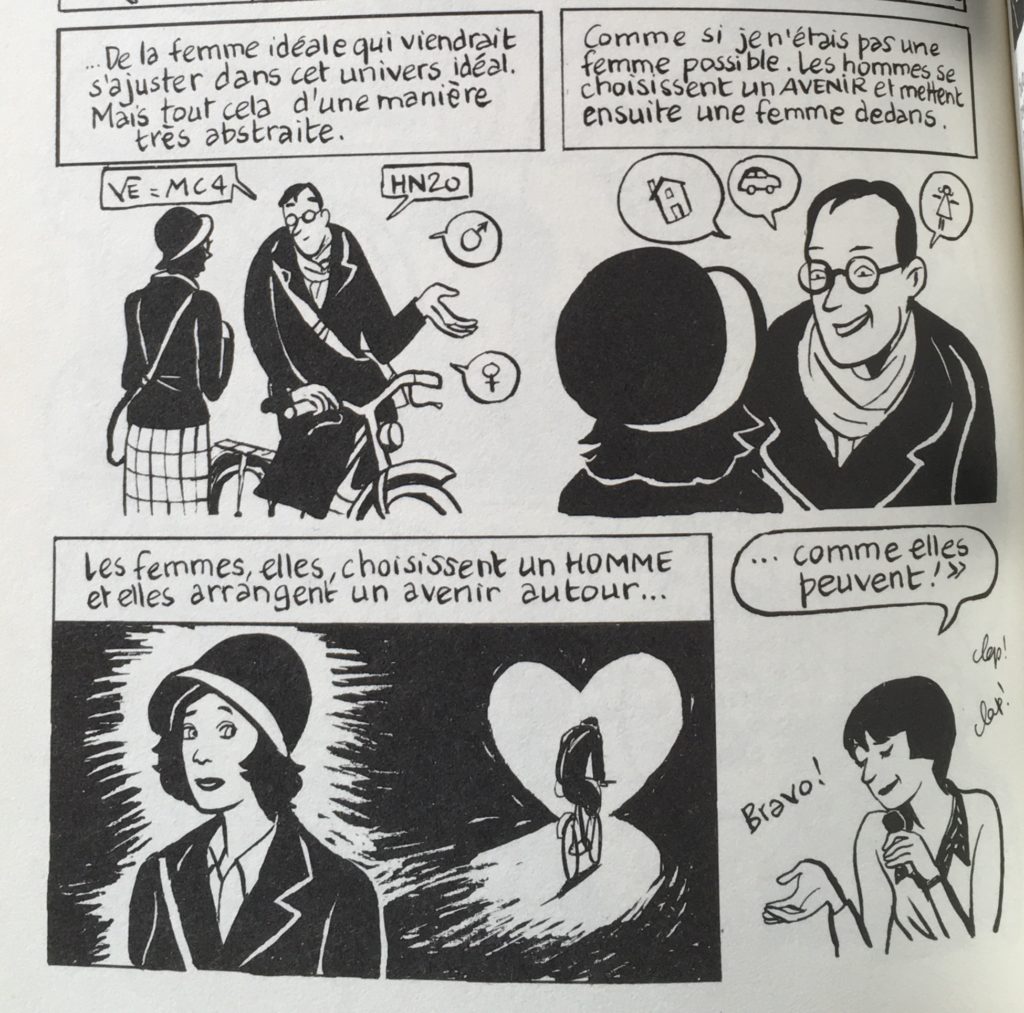

Je me suis rappelée les plans de vie quinquennaux de mon ex et la manière dont j’essayais, au moins en pensée, de m’y intégrer.

Je me suis rappelée les plans de vie quinquennaux de mon ex et la manière dont j’essayais, au moins en pensée, de m’y intégrer.