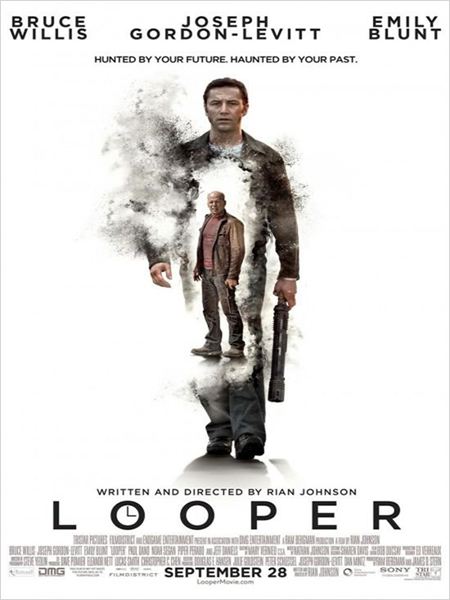

[Tant qu’à faire, j’aurais plutôt dit Haunted by your future. Hunted by your past. Mais l’un dans l’autre…]

Trois Couleurs a eu la formule pour me donner envie d’aller voir Looper : un film sur les paradoxes temporels déguisé en thriller, « mariant casse-tête métaphysique et entertainment. » J’adore les paradoxes temporels, mind-twisting à souhait, qui exigent une cohérence sans faille et pourtant en dehors de la logique. Sans quoi le spectateur est vite dépassé. Dans Looper, la perspective habituelle est renversée : on ne remonte pas le temps avec le héros, on saisit les incursions du futur dans le présent – un présent qui est déjà notre futur puisque situé vers 2044. Le cinéaste ne s’appesantit pas sur sa description ; son futur archaïque, qui explique les deux styles d’affiche très différents l’un de l’autre, recourt au mélange éprouvé d’éléments ultra-technologiques dans un univers urbain délabré où la moitié de la population est à la rue. C’est un terrain propice pour faire régner la loi du plus fort, en l’occurrence la mafia du futur, qui expédie dans le passé les indésirables pour qu’ils soient exécutés.

[Time to kill.][Me demandais juste : les litres de sang, c’est un parti-pris second degré, pour s’éclater ?]

Les tueurs à gages garants de la disparition des corps sont appelés des loopers : lorsque leurs employeurs veulent se débarrasser de l’un deux, ils lui envoient leur propre futur qui, une fois exécuté, lui laisse trente ans devant lui, avant qu’il ne soit devenu cet homme envoyé dans le passé pour y être exterminé par lui-même – une sorte de suicide involontairement programmé, par lequel le looper boucle sa boucle. Cela m’a rappelé ce film où les habitants d’un village ayant découvert une eau de jouvence qui les garde éternellement jeunes se sont fixés la limite des cent ans pour que leur état civil n’en dévoile pas le secret ; je me souviens de l’horreur de cette scène de fête d’adieu où le centenaire sait que, quelques minutes plus tard, son ami de toujours va lui maintenir la tête sous les quelques centimètres d’eau de la fontaine de la place publique.

La communauté de loopers se régulant par elle-même, le système est bien rôdé. Jusqu’à ce que l’un deux se reconnaisse dans sa victime, à la mélodie qu’elle chantonne sous sa cagoule, et laisse échapper sa boucle. La mafia la lui boucle tout de même en mutilant le corps qui jamais ne sera jamais devenu vieux que dans un possible anéanti. Il ne s’agit pas de réécrire le passé, même si c’est ce qui anime Joe, le véritable élément perturbateur, lui aussi échappé de la boucle. Comme il l’explique au jeune Joe récalcitrant, qui veut vivre sa vie sans qu’elle soit toute tracée par l’histoire de Joe âgé, ses souvenirs n’écrivent pas d’avance son destin : ils ne sont que des possibles qui s’effacent ou se précisent selon ce qui se vit actuellement – par le jeune Joe, donc. Il faut laisser tomber les schémas, lui enjoint-il – non sans ironie de la part du scénariste, qui indique déjà au spectateur la valeur symbolique encore plus que temporelle des boucles.

———- Ici s’arrête votre chemin si vous n’avez pas encore vu Looper et que vous en avez l’envie ou l’intention. ————

Le Joe venu du futur où l’on a tué sa femme avant de l’embarquer cherche à éliminer le mystérieux maître des pluies qui fait régner la terreur et a entrepris de fermer toutes les boucles, que les loopers aient déjà bien vécu ou non. Mais 30 ans avant de prendre le pouvoir, ce maître n’est qu’un enfant – un enfant que le jeune Joe apprend à connaître en même temps que sa mère, Sara, chez qui il a trouvé refuge en fuyant ses anciens collègues. Armée d’un aplomb inébranlable et d’un vieux fusil, elle joue pour le jeune Joe un rôle semblable à celui que sa douce femme asiatique aura joué pour l’autre Joe, junky repenti et radouci (ce qui ne l’empêche pas de flinguer les mômes potentiellement appelés à devenir le maître des pluies ou de descendre tous les mafieux qui bougent à la mitraillette – un Bruce Willis qui ne zigouille pas tout le monde n’est pas vraiment Bruce Willis).

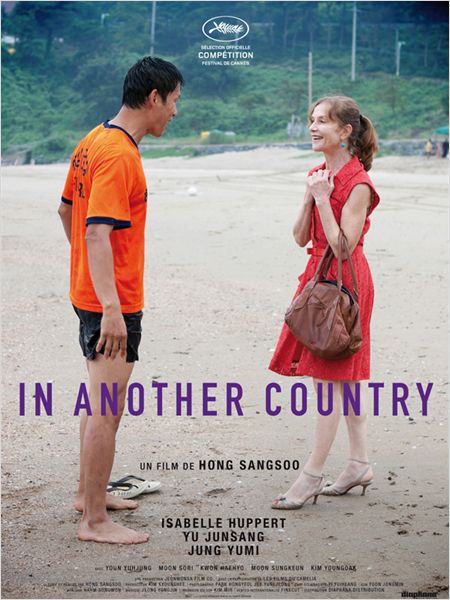

[Vous êtes mis en joue par Emily Blunt. Don’t move, be kind and sexy.]

Au contact de cette mère qui n’a pas toujours été à la hauteur mais qui, à présent, se sacrifierait sans hésiter pour son fils, le jeune Joe se met à croire pour de bon en l’homme ; à croire qu’un autre avenir est possible pour l’enfant et, par conséquent, pour le reste de la société. Si bien que lorsqu’il voit que Joe Willis va tuer le gamin, Sara s’interposer pour le protéger et la haine du fils grandir jusqu’à vouloir détruire l’humanité, toutes ces personnes qui auraient elles aussi pu tuer sa mère, le jeune Joe tire sur le vieux. Il tue ce futur qui le renvoyait à son passé, son passé d’orphelin terrorisé qui serait devenu celui du gamin et l’aurait conduit à utiliser son pouvoir (soulever ciel, hommes et terre rien qu’en criant – le cri qui tue) pour faire pleuvoir le sang – aussi sûrement que sa mère lui passait la main dans les cheveux quand il était petit, comme Joe le confie à la prostituée qu’il fréquente et comme on peut le vérifier lorsque le paradoxe temporel le conduit à rejouer le mythe d’Œdipe avec Sara. En bouclant sa boucle, Joe clôt la spirale infernale de l’abandon et de la vengeance, dégage le gamin du cercle vicieux de la violence et referme la boucle narrative après qu’elle nous a bien secoués dans ses loopings.

[Un peu dur d’affronter son passé quand on est renvoyé dos à dos, mais cela synthètise plutôt bien le doublet Face your past / Fight your future.]