« avoir du « goût » pour tout, pour les autres, pour la vie »

« avoir du « goût » pour tout, pour les autres, pour la vie »

Le Sel de la vie, de Françoise Héritier, fait partie de ces livres dont la lecture appelle l’écriture d’une variation. J’avais éprouvé une semblable envie de réécriture en lisant le Journal d’un corps, biographie incarnée de Daniel Pennac, et aurais pu compléter les listes de Charles Dantzig si les marges de l’édition poche de l’Encyclopédie capricieuse du tout et du rien avaient été un peu plus larges.

En l’occurence, on pourrait presque tirer de son ouvrage les consignes d’un atelier d’écriture :

Listez tout ce qui, selon vous, fait le sel de la vie. L’énumération prendra la forme de verbes (d’action, de perception…), juxtaposés par des virgules.

Mêlez le général et le particulier, parlez d’expériences largement partagées et de choses plus personnelles, qui font référence à des souvenirs.

s’asseoir au soleil à Rome piazza Navona en février et manger une salade de roquette avec un verre d’orvieto, faire se refléter sous le menton le jaune des boutons d’or

Parmi les souvenirs, mêlez les époques — plaisirs de l’enfance et ceux d’un âge plus avancé.

enlever une croûte de son genou sous l’œil dégoûté des parents (c’est loin tout ça !)

soulever un enfant en protestant de son poids mais éviter de l’ennuyer par des questions idiotes

Variez les domaines : nourriture, enfance, voyages, travail (avec parcimonie), lectures & films… Et n’hésitez pas à introduire une ou deux opinions controversées, qui seraient pour un autre le poivre de la vie.

s’endormir en passant une IRM, réconforter l’infirmière qui ne trouve pas la veine

se demander si l’on apprécierait la vie monacale

Pour éviter de lasser le lecteur, variez le degré de précision : les détails apportent aux évocations un relief, une texture, qui les rendent moins génériques, mais plus concrètes, plus vivantes. La précision peut prendre la forme de compléments, d’adjectifs, d’adverbes,

de vocabulaire (recherché, familier, familial, régional, désuet…),

courir le guilledou et faire des compliments, […] envoyer bouler un temps la politesse

s’ébaubir naïvement devant des tours de passe-passe

de références culturelles qui datent le texte et manifestent des goûts.

chanter avec Jean Gabin Quand on s’promène au bord de l’eau

adorer le Dr House ou la jeune fille gothique aux couettes brunes de NCIS ou le personnage d’Ally McBeal

Pour varier encore : à l’énumération des verbes, ajoutez des énumérations de compléments d’objet,

avoir une tirelire, un objet fétiche, la taille fine

des alternatives de hibou en « ou », « ou », « ou »

s’émerveiller devant des Hokusai ou des calligraphies ou des azulejos ou des pagnes

et des parenthèses (pas de notes en bas de page, en revanche, malgré le plaisir qu’il y a parfois à en découvrir des passives-agressives, cinglantes sous couvert d’être anodines).

enlacer, être enlacé (avec amour, complicité, tendresse)

faire des culbutes des roulades dans l’herbe (cela fait longtemps !)

Les ruptures de rythme sont importantes. Progressez tantôt par associations d’idées,

se plaire dans le monde austère de Dune et ses cathédrales souterraines d’eau, avoir visité le réservoir de Montsouris

cueillir avec précaution des fruits de cactus, caresser un hérisson apprivoisé

trier des lentilles, ôter un caillou de son soulier

par thématique,

goûter de pain d’épice, succomber devant un spéculoos, entrer dans une maison qui sent les pommes à la cannelle

par oppositions contrastées,

marcher d’un bon pas, traîner dans les feuilles mortes

tantôt par juxtapositions sans lien apparent.

avoir des bouffées de joie comme on a des bouffées de chaleur, éplucher des scorsonères et se retrouver les doigts noirs

Quand le flux se tarit, posez des points de suspensions et faites une pause ; vous rouvrirez plus tard un nouveau chapitre, daté comme une lettre ou une entrée de journal.

13 avril

Je me lance :

… écouter le son de la cuillère qui prélève de la mousse au chocolat, presque le même que celui des bulles de bain moussant qui pétillent lorsque les icebergs fondent dans la baignoire ; casser les carrés de chocolat en triangle pour y revenir plusieurs fois et ne pas voir qu’on a fait plus qu’entamer la tablette ; dans la rue, sourire de connivence avec une inconnue au-dessus d’un énoncé enfantin ; repérer un point noir et placer ses ongles de part et d’autres pour le faire jaillir, jouir de cette destruction méthodique de son propre visage, utilisé comme papier-bulle à exploser ; se glisser tout propre dans des draps tout propres, en satin de coton ; se frotter les pieds l’un contre l’autre pour s’endormir ; sentir à la température du corps qui baisse que le sommeil n’est pas loin ; se réveiller avant le réveil, se réveiller sans réveil, se réveiller reposé ; mettre des chaussettes orphelines dépareillées ; se découvrir une connaissance commune insoupçonnée, ne pas en revenir ; abandonner son index pour taper avec ses pouces sur le téléphone ; avoir une amie qui vous apprend les choses de votre génération pour lesquelles vous êtes déjà un boomer ; soupçonner <3 d’être un emoji salace et décider d’y voir un cornet de glace avant de découvrir sa signification, mais après tout, un cornet de glace, c’est de l’amour qui se mange…

… préciser au glacier quelle boule on veut en dessous de l’autre, pour commencer par le sorbet et finir par la glace, plus accordée au cornet ; donner à son père la fin de son Cornetto parce qu’on veut finir par la glace et s’entendre rituellement répondre qu’on est folle, que c’est le meilleur ; manger des glaces quand il fait moche voire un peu froid et que ça fond moins vite ; passer trois fois pour voir si le parfum brownie est arrivé (non), se faire offrir la glace la quatrième fois ; se faire poker / taguer par ses amis quand ils mangent des glaces ; tester les glaciers italiens avec le triumvirat cioccolato, nioccola et pistacchio, revenir pour le bacio et la stracciatella ; découvrir que la stracciatella est aussi un fromage, similaire à l’intérieur de la burrata ; apprendre à un adulte qu’un pruneau est une prune séchée ; voir des regards dégoûtés quand on décolle un tronçon de banane séchée du reste du paquet…

… se faire reprendre tout un week-end sur la prononciation de Bruxelles et finir en combat de crécelle [ks] et serpent [s] ; penser aux gaufres en forme de poisson fourrées aux haricots rouges qui ont constitué mes petits-déjeuners à Kyoto, formées dans des moules en fonte que le cuisinier retournait à toute allure comme dans un jeu de babyfoot ; penser aux gaufres en forme de cœur à faire soi-même des buffets de petit-déjeuner des hôtels norvégiens, des pichets de pâte mis à disposition à côté de l’appareil ; entrer dans une pièce où l’on a fait griller du pain, ou encore mieux, y revenir et percevoir l’odeur après avoir baigné dedans s’en s’en rendre compte ; étaler de la marmelade de gingembre Fortnum & Mason sur une tartine à peine beurrée ; penser à Hugh Grant dans Coup de foudre à Notting Hill à chaque fois que j’enfile des lunettes de piscine pour découper des oignons ; ranger lesdites lunettes de piscine dans la cuisine, et le grille-pain dans le salon ; découvrir que le curry n’est pas une épice, mais un mélange d’épices, et comprendre que la proportion de coriandre explique que j’apprécie certains currys et d’autres pas du tout ; prendre « juste un bout » de gâteau et y revenir ; faire pareil avec le fromage, découpé en fines lichettes ; se faire charrier par sa belle-mère parce qu’on laisse échapper des « hummm » de plaisir quand on mange, souvent, plusieurs fois par repas ; ne plus réussir à ne pas l’entendre pendant quelques jours ensuite ; écouter le bruit du silence…

… penser sans les utiliser à certaines expressions empruntées (faire ses ablutions, punks-à-chien, aïe-donc) ; avoir attiré les regards de passants en posant en pointes en divers lieux dans Paris ; détester avoir le cou serré par les T-shirt à col rond ; rire rétrospectivement d’avoir laissé filer à l’impression un « tagédie antique » en titre de chapitre, comme si Sophocle et Euripide étaient cuisinés en tajine ; savoir qu’on a demandé en prenant de mes nouvelles si j’essorais toujours mes carottes râpées quand elles baignent dans la sauce ; découvrir qu’un parent d’élèves est en réalité une ancienne copine perdue de vue ; au restaurant, étudier la carte des desserts avant de choisir un plat en rétroplanning ; aimer les jeux de mots dans les menus, et en imaginer des thématiques ; goûter méthodiquement chaque plat d’une carte ou, au contraire, prendre systématiquement le même (poulet ou canard à l’ananas au restaurant chinois dans mon enfance) ; se concentrer et imaginer la saveur d’un met pour déterminer si c’est quelque chose qui nous fait envie dans l’instant ou si on en aime l’idée parce que cela correspond à nos goûts répertoriés ; faire des incartades à ses goûts et développer un crush sur telle robe rouge à petites fleurs blanches alors qu’on déteste les motifs fleuris ; porter des talons même si l’on est grande (de toutes façons on dépasse déjà) ; voir les hommes en erreur 404 parce qu’on a mis des collants résille ou de grandes chaussettes avec une minijupe ; compter ses culottes en étendant le linge pour savoir combien de jours on a tenu entre deux lessives ; faire découvrir à sa mère qu’on peut refaire les paires des chaussettes au moment de les mettre sur le fil plutôt qu’en les récupérant sèches ; plier ses affaires différemment de son conjoint ; sentir un peu de lui sur soi quand le vêtement a été lavé avec sa lessive…

… se faire houspiller par le hibou vert parce qu’on n’a pas fait son Duolingo du jour ; voir le cœur s’envoler quand on double-tap sur une photo sur Instagram ; se refuser à tout liker mécaniquement sous prétexte que ce sont des publications d’amis ; s’étonner qu’une jeune femme littéraire n’ait aucun sens du cadrage ; s’entendre dire qu’on n’est pas photogénique par une photographe qui a dégainé le téléphone pour un cliché souvenir et s’étonne de ce qu’elle voit sur son écran ; s’entendre dire qu’on est une « perfectionniste négative » et être d’accord, le croire, même ; avoir lu tous les tomes autobiographiques de Simone de Beauvoir, mais pas Le Deuxième Sexe ; se demander si on pourrait être aussi « douée pour le bonheur » qu’elle ; ne pas se remettre des épithètes homériques dont elle affuble ses proches dans ses lettres à Nelson Algren (poor Sartre, the ugly woman)…

16 avril

… lécher la spatule une fois que le gâteau est au four ; racler son assiette jusqu’à ce qu’il ne reste plus qu’un mikado de traces ; lécher son assiette quand personne ne nous regarde ; tenir des couverts parfaitement balancés, ni trop légers ni trop lourds, les fourchettes avec des fourches qui contiennent une belle quantité sans qu’on risque pour autant de s’y empaler, les cuillères avec des bords qui ne remontent pas trop, pour que le métal n’entrave pas le léchage ; retourner la cuillère dans sa bouche avant de la ressortir pour mieux la lécher ; goûter dans l’assiette de son voisin ; partager des plats pour en goûter deux fois plus ; être satisfait de son choix une fois que le plat arrive devant soi au restaurant ; casser les pattes métalliques des bouchons de bouteille à vis, les glisser à l’intérieur et les secouer sur la nappe comme si on était un prestidigitateur arnaqueur, prenant les paris pour localiser la boule rouge ; marcher sur les lattes du pont des Arts en s’imaginant sur un ponton au bord de la mer ; mépriser, tolérer ou s’amuser de la pratique touristique kitsch des cadenas d’amour, les histoires éternelles d’une lettre + une autre cisaillées par la Mairie de Paris ; voir les diamants de l’eau se refléter sur les palissades vitrées ; parcourir les quais de Seine en se disant que Simone de Beauvoir les a aussi arpentés à une époque ; s’approcher de la Seine en crue, les arbres noyés jusqu’à la taille, le paysage modifié par l’eau bourbeuse comme un jour de neige ; lever les yeux éblouis vers le feuillage miroitant des peupliers au vent et au soleil ; entendre un parent avancer l’étymologie douteuse de cet arbre qui « peut plier »…

26 avril

… pleurer de soulagement ou d’une autre émotion peu identifiée ; manger trop de cookies avant l’heure du dîner ; faire infuser un thé qu’on vous a offert ; sentir ses onglets mentaux se fermer et libérer de la RAM à mesure que l’on range ; avoir lu tous ses flux RSS, répondu à tous ses mails ; recevoir un faire-part de mariage épargné par le kitsch ; se réjouir d’une soirée annulée, qui ouvre un espace de liberté non planifiée ; constater à l’épaisse couche de poussière retirée qu’on n’a pas passé le chiffon pour rien ; sentir l’odeur de l’aimé absent sur son oreiller ; recevoir une lettre de vœux faite maison — par un adulte, geste compte triple ; se livrer à une nouvelle cueillette, ou razzia, à la médiathèque ; mettre une part de gâteau dans du papier d’alu pour que l’invité reparte avec, en plus de la recette ; recevoir des messages d’encouragement, être accueillie à la sortie d’un examen ; recopier des extraits de livres empruntés avant de les rendre ; finir un article de blog…

Et vous, qu’est-ce qui vous manquerait le plus si tout cela devait disparaître à jamais de votre vie ?

Au plaisir de lire vos enthousiasmes en commentaire.

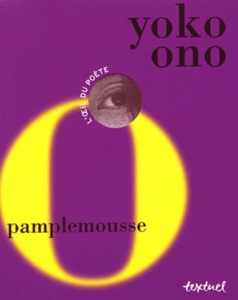

Regarder une vidéo d’un bon quart d’heure n’est pas chose courante sur Instagram. Margaux Brugvin (et Melendili qui a reposté la story) m’a fait découvrir que Yoko Ono était une artiste contemporaine conceptuelle, et m’a donné envie de lire son livre Grapefruit (Pamplemousse) où sont regroupés ses poèmes-instructions. Comme la médiathèque de Roubaix est décidément bien fournie, j’ai pu y accéder en version bilingue.

Regarder une vidéo d’un bon quart d’heure n’est pas chose courante sur Instagram. Margaux Brugvin (et Melendili qui a reposté la story) m’a fait découvrir que Yoko Ono était une artiste contemporaine conceptuelle, et m’a donné envie de lire son livre Grapefruit (Pamplemousse) où sont regroupés ses poèmes-instructions. Comme la médiathèque de Roubaix est décidément bien fournie, j’ai pu y accéder en version bilingue.![]()

![]()

![]()

![]()

Thomas Vinau : j’avais noté ce nom suite aux extraits de Mathilde sur son blog

Thomas Vinau : j’avais noté ce nom suite aux extraits de Mathilde sur son blog  « avoir du « goût » pour tout, pour les autres, pour la vie »

« avoir du « goût » pour tout, pour les autres, pour la vie » Lire deux romans du même auteur d’affilée ou presque, c’est prolonger le plaisir de l’immersion dans son univers, mais aussi prendre le risque de voir les mécanismes stylistiques empiéter sur la narration. Le comique de répétition s’enraye dans la production de périphrases homériques héroï-comiques (la directrice de l’école à la jupe immense parsemée de diverses fleurs des champs, le secrétaire général du comité central du Parti communiste bulgare et président du conseil de l’État de la République populaire de Bulgarie, le camarade Todor Jivkov ou encore le chien de l’héroïne, l’indestructible bâtard Joki) et autres figures de style voyantes (c’est le moment de caser « épanorthose »).

Lire deux romans du même auteur d’affilée ou presque, c’est prolonger le plaisir de l’immersion dans son univers, mais aussi prendre le risque de voir les mécanismes stylistiques empiéter sur la narration. Le comique de répétition s’enraye dans la production de périphrases homériques héroï-comiques (la directrice de l’école à la jupe immense parsemée de diverses fleurs des champs, le secrétaire général du comité central du Parti communiste bulgare et président du conseil de l’État de la République populaire de Bulgarie, le camarade Todor Jivkov ou encore le chien de l’héroïne, l’indestructible bâtard Joki) et autres figures de style voyantes (c’est le moment de caser « épanorthose »). Troisième lecture d’affilée écrite à la deuxième personne, tu ne trouves pas ça étrange ? Cette fois-ci, Hyam Zaytoun s’adresse à son mari présent-absent : un arrêt cardiaque et trente minutes de massage paniqué ont débouché sur un coma et probablement un cerveau endommagé. À partir de là, Vigile se fait récit d’amour et de détresse : c’est la parole continue dont l’absent se trouve enveloppé pour rester présent, rapportant et redoublant les paroles prononcées à son chevet, à l’hôpital, sans savoir s’il peut les entendre.

Troisième lecture d’affilée écrite à la deuxième personne, tu ne trouves pas ça étrange ? Cette fois-ci, Hyam Zaytoun s’adresse à son mari présent-absent : un arrêt cardiaque et trente minutes de massage paniqué ont débouché sur un coma et probablement un cerveau endommagé. À partir de là, Vigile se fait récit d’amour et de détresse : c’est la parole continue dont l’absent se trouve enveloppé pour rester présent, rapportant et redoublant les paroles prononcées à son chevet, à l’hôpital, sans savoir s’il peut les entendre.