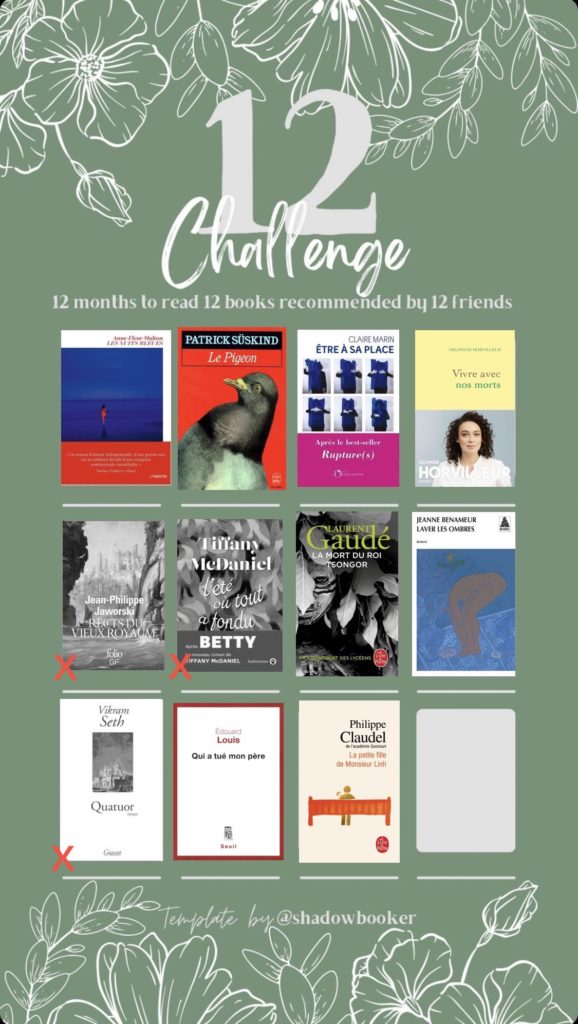

Anneso m’avait conseillé ce roman de Tiffany McDaniel pour mon challenge lecture de 2023. Les 473 pages débordaient un peu du format court posé comme prérequis, mais il était au catalogue de la médiathèque. Souvent emprunté. Un jour, je me suis résolue à le réserver ; j’étais la première sur file d’attente… et le suis restée des mois durant. L’ouvrage a finalement été grisé, le visuel de la couverture retiré ; j’ai fait une croix dessus, le lecteur précédent devait l’avoir perdu ou gardé en otage. Une semaine avant la fin de mon tutorat en région parisienne, surprise : un revenant m’attendait à la médiathèque ! Plus vraiment certaine de le lire, je l’ai néanmoins emprunté pour lui donner une chance — ou me donner une chance : je pense à présent que le lecteur précédent a fait semblant de l’avoir égaré pour le garder à ses côtés.

L’été où tout a fondu est une drôle de lecture. Pas drôle du tout, fucking dure même, de toutes les duretés que l’existence peut comporter — racisme, homophobie, maladie, coups, mort, suicide… — et qu’on éviterait listées ainsi, mais qui prises dans la trame d’un été caniculaire adolescent deviennent lumineuses.

Tout commence avec un père procureur qui voudrait voir par lui-même et invite le diable dans sa ville. Il se présente, mais c’est un diable sans cornes, juste un môme de 13 ans en salopette crasseuse, un pauvre diable vraiment. Le mal, il le connait parce qu’il l’a enduré ; s’il le suscite c’est uniquement parce qu’il l’incarne aux yeux des autres : un garçon noir dans l’Amérique encore raciste des années 1980, vous pensez ! L’arrivée de cet ange déchu et déçu fonctionne comme un catalyseur de tout ce que les gens ordinaires peuvent avoir de moins reluisant, et met en branle une série d’incidents > accidents > événements dans la petite ville — le tout narré avec adresse par la romancière qui sait enchevêtrer les origines et les concomitances sans tirer aucune causalité par les cheveux.

Là où c’est très réussi, c’est qu’on y croit, à ce pauvre diable : il a pour lui de surréalistes ses yeux vert vif, des cicatrices d’ailes aux omoplates, et la connaissance gênante des vices et malheurs de tout un chacun, même du vieil oncle mort. Le doute subsiste, même lorsqu’il est levé (on veut y croire, c’est poétique en diable). Tout comme subsiste cette perméabilité entre la souffrance qu’on ressent, à laquelle on se cramponne parfois, et celle qu’on cause, qui peu à peu nous éloigne de celui qu’on aurait pu être, qu’on est peut-être encore pour partie — même si l’écart de l’un à l’autre choque : on se demande pendant toute la lecture comment le narrateur adolescent deviendra, est devenu l’adulte repoussoir qui se donne à voir par intermittences lors de pauses dans le récit rétrospectif (même incrédulité que lors d’un certain rapprochement inattendu dans Westworld).

Pendant toute ma lecture, j’ai éludé la photo de la romancière dans le rabat de la couverture — trop américaine, trop jeune romancière prodige. Il est encore un peu mystérieux pour moi qu’on puisse avoir un tel sens des destins qu’il suffise de quelques pages pour en conter un, deux, trois et faire résonner ce condensé poétique de malheur avec ceux qui se racontent au long cours, sans éveiller aucun soupçon formel de virtuosité. Les images de même viennent de nulle part, en nombre, improbables et immédiatement assimilées, comme si ces métaphores n’en étaient pas dans cette petite ville américaine à la terre craquelée, naturelles pour un adolescent qui admire son grand-frère joueur de base-ball et grimpe aux arbres avec son meilleur ami.

On s’installe dans ce roman comme dans un rocking chair sous le porche ombragé d’une maison en bois, et on en émerge avec une solide insolation, sans s’être rendu compte que le soleil avait tourné et qu’on était en plein cagnard depuis un moment déjà.

La Danseuse de Patrick Modiano sent davantage la naphtaline que la colophane. On attend qu’une histoire se dégage de la mémoire du narrateur comme un fossile patiemment épousseté, mais on attend en vain et on assiste à l’inverse à un ensevelissement méthodique, souvenir après souvenir, revisités pour être définitivement perdus. Chaque court chapitre se donne ainsi comme un plan qui émerge d’une auréole sombre et palpite ou grésille un instant jusqu’au fondu au noir suivant. C’est une aquarelle patiemment travaillée au glacis, obscurcie de transparence, couche après couche. Le mystère ne se lève pas, ils se crée : à force de ressasser des tranches de vie vaguement anecdotiques, vaguement bohèmes, on se persuade avec toute la force de la nostalgie qu’il y avait une raison de tourner autour du sujet que l’on crée. En ne donnant pas de nom à la danseuse, qui reste « la danseuse », en retardant ou en se refusant à élucider les liens entre les personnages, en répétant le nom de certains lieux, Patrick Modiano tente de donner à son récit quelque chose du conte, mais n’est pas Alessandro Baricco qui veut. Le rideau ne se lève ni ne tombe jamais vraiment sur ce récit feutré comme une loge tendue de velours sombre, écrin confortable mais vide de tout bijou.

La Danseuse de Patrick Modiano sent davantage la naphtaline que la colophane. On attend qu’une histoire se dégage de la mémoire du narrateur comme un fossile patiemment épousseté, mais on attend en vain et on assiste à l’inverse à un ensevelissement méthodique, souvenir après souvenir, revisités pour être définitivement perdus. Chaque court chapitre se donne ainsi comme un plan qui émerge d’une auréole sombre et palpite ou grésille un instant jusqu’au fondu au noir suivant. C’est une aquarelle patiemment travaillée au glacis, obscurcie de transparence, couche après couche. Le mystère ne se lève pas, ils se crée : à force de ressasser des tranches de vie vaguement anecdotiques, vaguement bohèmes, on se persuade avec toute la force de la nostalgie qu’il y avait une raison de tourner autour du sujet que l’on crée. En ne donnant pas de nom à la danseuse, qui reste « la danseuse », en retardant ou en se refusant à élucider les liens entre les personnages, en répétant le nom de certains lieux, Patrick Modiano tente de donner à son récit quelque chose du conte, mais n’est pas Alessandro Baricco qui veut. Le rideau ne se lève ni ne tombe jamais vraiment sur ce récit feutré comme une loge tendue de velours sombre, écrin confortable mais vide de tout bijou.