(L’intrus n’est pas forcément celui auquel vous pensez.)

Vous croyiez peut-être que n’ayant pas le temps de retourner tout de suite au cinéma et la programmation de la télévision étant fort pauvre, vous n’auriez plus à subir mes comptes-rendus de film avant un petit moment. Mais c’est sans compter sur le divin Gibert et ses occasions – un bon film à 6€ ne se refuse pas. Je me permets de vous saouler allégrement, puisque rien ne dit que vous lisiez, rien ne vous y contraint, et qui sait si vous n’avez pas déjà donné un coup de molette pour vérifier que je ne causerai pas trop longtemps ?

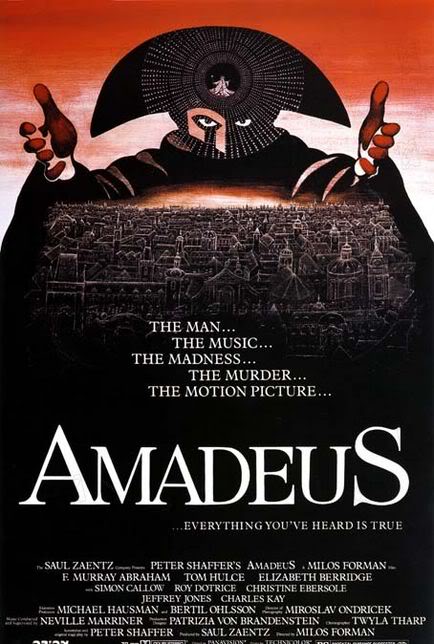

L’homme, la musique, la folie, le meurtre… voilà qu’on nous offre beaucoup de choses, et beaucoup de point de supsension… Heureusement qu’Amadeus est là pour nous permettre d’embrasser Mozart.

Salieri

L’originalité du film de Forman et Shaffer est d’adopter le point de vue d’un autre compositeur, Salieri, qui pour avoir du talent n’en est pas pour autant un génie. La vie de Mozart prend ainsi la forme d’une confession qui se refuse comme telle, non pas aveu mais éructation de haine et de ressentiment du compositeur de la cour à l’égard d’un petit surdoué grossier et arrogant. L’introduction est décentrée, et, lors d’une réception où Salieri doit pour la première fois rencontrer Mozart, nous suivons celui-là, qui se demande derrière laquelle de ces perruques se cache le jeune prodige. Ce point de vue permet de prendre une certaine distance et des pincettes pour saisir un mythe. Le film ne peut bien sûr qu’être une réitération du mythe de Mozart, d’où la mise en scène de l’écriture du Requiem non seulement comme ce qui préfigure, mais comme ce qui cause sa mort ; mais de part son point de vue biaisé est affichée d’entrée de jeu la dimension du mythe, la nécessité de faire prendre à la vie du compositeur le visage du destin, puisque c’est bien par la fin –par des musiques et un nom tels qu’ils sont aujourd’hui perçus- que tout commence. On peut dès lors se permettre de passer sur l’enfance de singe savant, et la rappeler en quelques bribes, suffisantes à faire signe au spectateur.

Salieri, d’où part l’histoire

C’est au contraire celle de Salieri que l’on nous montre : un enfant promettant à Dieu sa chasteté, son travail et son humilité en échange de pouvoir Le chanter par sa musique qui deviendrait éternelle et d’être ainsi aimé des hommes. Mais avant d’être aimé des hommes, il faudrait déjà être aimé de Dieu, et pour cela, mieux vaut s’appeler Amadeus. D’avoir la vocation sans le talent qui soit à la mesure, le ressentiment de Salieri envers Dieu va se cristalliser en haine contre Mozart – créature qui semble avoir été expressément choisie par Dieu pour narguer Salieri : pourquoi fait-Il entendre sa voix à travers un gamin vulgaire et suffisant ?

Wolfgang

On aborde donc Mozart à rebrousse-poil : sa réputation de génie ne colle pas avec son incarnation, et il semble qu’il n’ait du génie que malgré sa personne. Il ne s’agit pas d’un panégyrique de Mozart, qui nous « chierait du marbre », comme le personnage se plaît à le dire des compositeurs italiens dans le film ; est-ce pour autant à dire que l’on abandonne Mozart pour celui que sa femme appelle Wolfie ?

L’image de monument en prend en effet un coup : impoli et effronté sans panache, malicieux sans finesse, en perruque mais échevelé et en mode « punk »… la vulgarité du personnage, qui aime la farce, les blagues scatologiques et les fêtes populaires, est tout entier reprise dans le rire (insupportable) qu’on lui octroie, signe distinctif –et musical- de Mozart, ou plutôt de Wolfgang, de cet être qui loin de paraître assez raffiné pour avoir du talent, semblerait plutôt un benêt à qui l’entend hennir mal à propos.

Nouvel avatar démystifiant du compositeur ? Rien n’est moins sûr. L’indice en est que Salieri, s’il déteste Wolfgang, adore Mozart. Il jour de son influence pour abréger les représentations de Don Giovanni mais se rend à chacune d’elles en secret ; il veut la mort de Wolfgang, mais écrit sous sa dictée le Requiem de Mozart.

Murray Abraham, dans le rôle de Salieri – écoute ravie de Mozart et observation haineuse de Wolfgang

Amadeus

Comment Wolfgang, le corps, peut-il ne faire qu’un avec Mozart, l’âme ? Cette question est celle du titre : pourquoi en effet avoir choisi ce prénom, et non le patronyme, si ce n’est pour tâcher d’imaginer ce qu’a pu être Mozart avant d’être Mozart, com

ment Wolfgang a pu devenir Mozart, ou pour le dire autrement, comment nous voyons Mozart à travers sa musique.

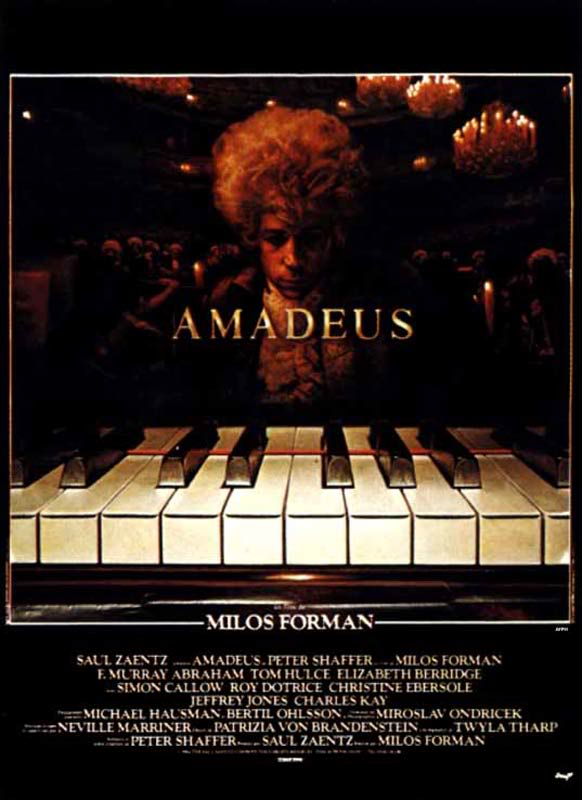

Cette affiche, moins spectaculaire que l’américaine me paraît néanmoins plus intelligente en ce qu’elle fait apparaître l’image de Mozart derrière la clavier du piano – seul angle du vue possible

Cette question est finalement celle de toutes les biopics. Mais se tourner vers le personnage indépendamment de son œuvre, c’est ne pas vouloir l’entendre et s’exposer à redoubler le mythe sous couvert de le déboulonner. Le film fonctionne lorsqu’il créé un personnage d’auteur (ou de compositeur, etc.), qu’il ne va pas chercher dans la vie du personnage l’explication de son œuvre, mais qu’il recréé sa vie à partir de son œuvre (j’ai d’ailleurs bien envie de vous assommer avec Molière, un de ces quatre). La différence peut être ténue, et la seconde option ne peut pas entièrement se départir de la première : ainsi dans Amadeus, lorsque les reproches de sa belle-mère se transforment en vocalises de la Reine de la Nuit. Amadeus n’est pas un bon film malgré les libertés prises par rapport à l’Histoire avec sa grande hache qui coupe tout sans grand souci de cohérence, mais grâce à ces libertés. Et au final, on se fiche pas mal de savoir si Mozart est mort d’une pneumonie ou s’il a été empoisonné par Salieri (le film a l’intelligence de jouer sur les deux tableaux), ou encore que le commanditaire du Requiem (et du crime dans la première hypothèse) ait été son rival plutôt que le Comte von Walsegg-Stuppach dont je me fiche éperdument.

Amadeus se propose comme le trait d’union – et dans le même mouvement comme le trait de désunion- entre Wolfgang et Mozart – recréation qui, ayant élaboré un personnage à travers ses œuvres, se sert de celui-ci pour nous mener à celles-là. Amadeus nous fait passer du gamin surdoué au compositeur de génie (déroulement de sa vie) et du personnage au mythe (jeu sur le point de vue de Salieri), ce prénom envisageant d’emblée Mozart comme un phénomène divin.

Mozart

Le point de vue de Salieri permet de s’attarder sur l’aspect trop humain du personnage, mais ce qui se présente ostensiblement comme une garantie de retrait vis-à-vis du mythe (reconnaître à l’homme du talent malgré la haine qu’il inspire, c’est capituler devant l’évidence de son génie) est précisément le point d’où s’opère son redoublement. Car un tel génie dans une telle enveloppe ne peut être que la voix de Dieu : l’obsession de Salieri pour Dieu qui l’a trahi, et la haine qu’il voue à celui qu’Il a choisi pour être sa voix conduisent à assimiler Dieu à son instrument, et à diviniser Mozart. Et voilà que ressurgit l’inspiration, les partitions écrites sans brouillon, sans piano, sur un billard et l’enthousiasme dionysiaque à grand renfort de vin – tout ce qui fait son mythe.

Trois scènes d’écriture pour un même mythe

Paradoxalement, diviniser Mozart, c’est le priver de tout génie qui soit proprement sien, scribe qui écrit sous la dictée de Dieu, comme Salieri écrit sous la dictée de Mozart. Mais c’est qu’en le divinisant, on fait de Mozart un Dieu qui n’est plus seulement Son instrument mais devient Son incarnation. Par glissement, Dieu et Mozart se confondent – sous le regard -et l’oreille- abattu du prêtre venu pour confesser Salieri. Le blasphème est parfait lorsque, emmené en fauteuil roulant à travers l’hospice dans lequel il est interné, Salieri hennit du rire mozartien : Salieri a voulu se rire de Dieu en détruisant Wolfgang, Dieu se rit de lui à travers Mozart.

La boucle est bouclée : mort, Wolfgang devient Mozart, et l’on reconnaît la divinité de celui-ci à ce que l’on ne parvient pas à le saisir en celui-là. Le génie du compositeur est dans sa vie comme Dieu dans sa création, présent partout et visible nulle part. Son incompréhensibilité en est la marque même – et qu’importe, pourvu qu’elle ne soit pas synonyme d’inintelligibilité.